Prenez The Walking Dead et Snowpiercer. Mélangez. Consommez glacé.

Prenez The Walking Dead et Snowpiercer. Mélangez. Consommez glacé.

The Walking Dead pour les zombies qui, frappés d’un mal étrange, renaissent à la mort et pourchassent les survivants pour les mordre et les contaminer.

Snowpiercer pour le train lancé à toute vitesse qui reproduit dans son espace confiné les divisions du monde extérieur.

Dernier train pour Busan raconte, vous l’aurez compris, l’histoire d’un groupe de passagers quittant Séoul à l’instant où s’y déclenche une terrible épidémie. Un enragé qui est parvenu à entrer in extremis dans le train en contamine la plupart des passagers. Quelques uns, claquemurés dans un wagon, s’organisent pour survivre. Parmi eux un père divorcé et sa fille, une femme enceinte et son mari débonnaire, deux adolescents amoureux, un clochard, un PDG égoïste…

Les recettes utilisées ne sont pourtant pas très originales. On a déjà vu beaucoup de zombies au cinéma : en général pas très vifs et très affamés (La Nuit des morts-vivants de George A. Romero en a fixé les standards) mais parfois véloces (28 jours après, Z World) et même comiques (Shaun of the Dead, Bienvenue à Zombieland). Les zombies coréens, eux, courent très vite mais ont quelques tares dont nos héros sauront tirer avantage.

Autre recette éculée : le groupe hétérogène obligé de s’unir pour combattre qui perd ses membres l’un après l’autre. La régularité de ces morts devient à la fin presque mécanique et je vous invite à faire vos pronostics (il n’y a pas de Noir qui serait probablement mort en premier !).

Pour autant Dernier train pour Busan est un film de genre parfaitement réussi qui nous tient en haleine pendant deux heures. À cause de lui vous ne prendrez plus jamais le TGV en paix.

Diane vient de perdre son fils, fauché par un chauffard. Elle décide de retrouver seule le conducteur. Elle dispose d’un indice : un témoin a cru reconnaître une voiture couleur moka. Diane croit identifier la conductrice en la personne de Marlène qui dirige une parfumerie de luxe à Évian.

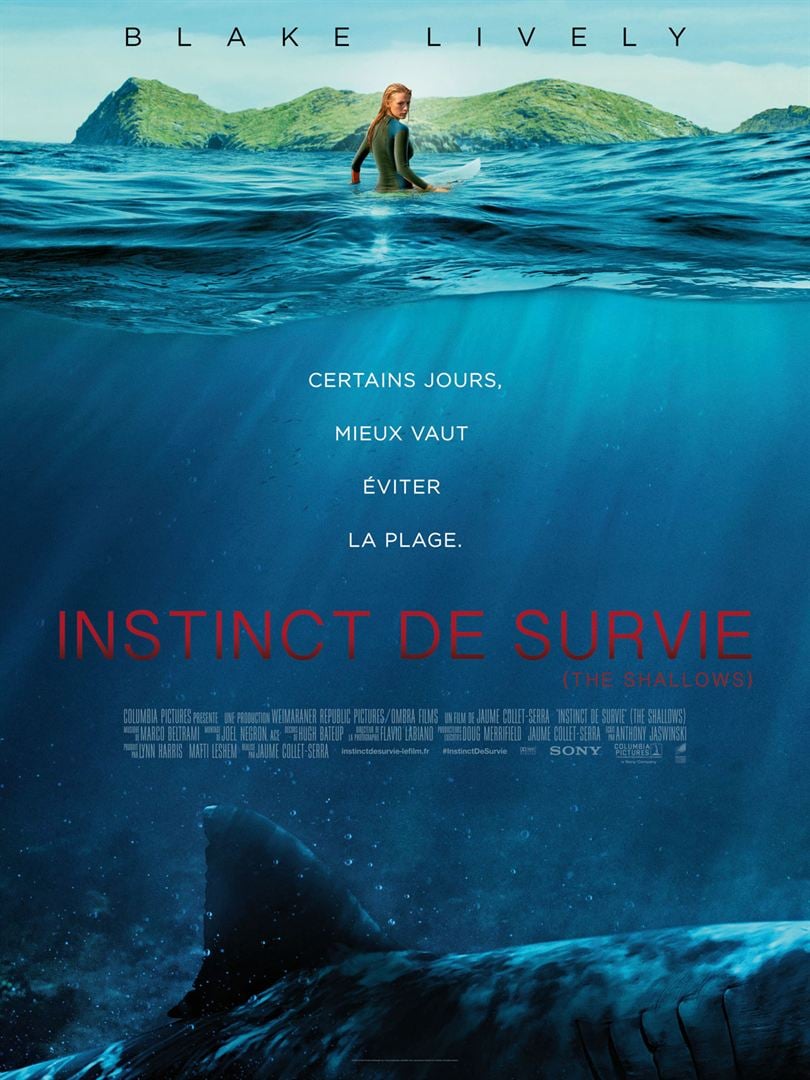

Diane vient de perdre son fils, fauché par un chauffard. Elle décide de retrouver seule le conducteur. Elle dispose d’un indice : un témoin a cru reconnaître une voiture couleur moka. Diane croit identifier la conductrice en la personne de Marlène qui dirige une parfumerie de luxe à Évian. Une blonde surfeuse américaine croit découvrir le spot de rêve sur une plage mexicaine isolée. Hélas pour elle, la situation se gâte lorsqu’elle est attaquée et blessée par un requin vorace. Réfugiée sur un brisant qui affleure à marée basse, elle doit trouver une solution avant que la marée ne remonte.

Une blonde surfeuse américaine croit découvrir le spot de rêve sur une plage mexicaine isolée. Hélas pour elle, la situation se gâte lorsqu’elle est attaquée et blessée par un requin vorace. Réfugiée sur un brisant qui affleure à marée basse, elle doit trouver une solution avant que la marée ne remonte. En 1936, Stefan Zweig fuit l’Europe et se réfugie au Brésil. Il s’y suicidera six ans plus tard, écrasé de désespoir.

En 1936, Stefan Zweig fuit l’Europe et se réfugie au Brésil. Il s’y suicidera six ans plus tard, écrasé de désespoir. Dans la religion orthodoxe, la famille et les proches se réunissent quarante jours après la mort d’un défunt. C’est cette réunion commémorative que filme Cristi Puiu dans un appartement de Bucarest.

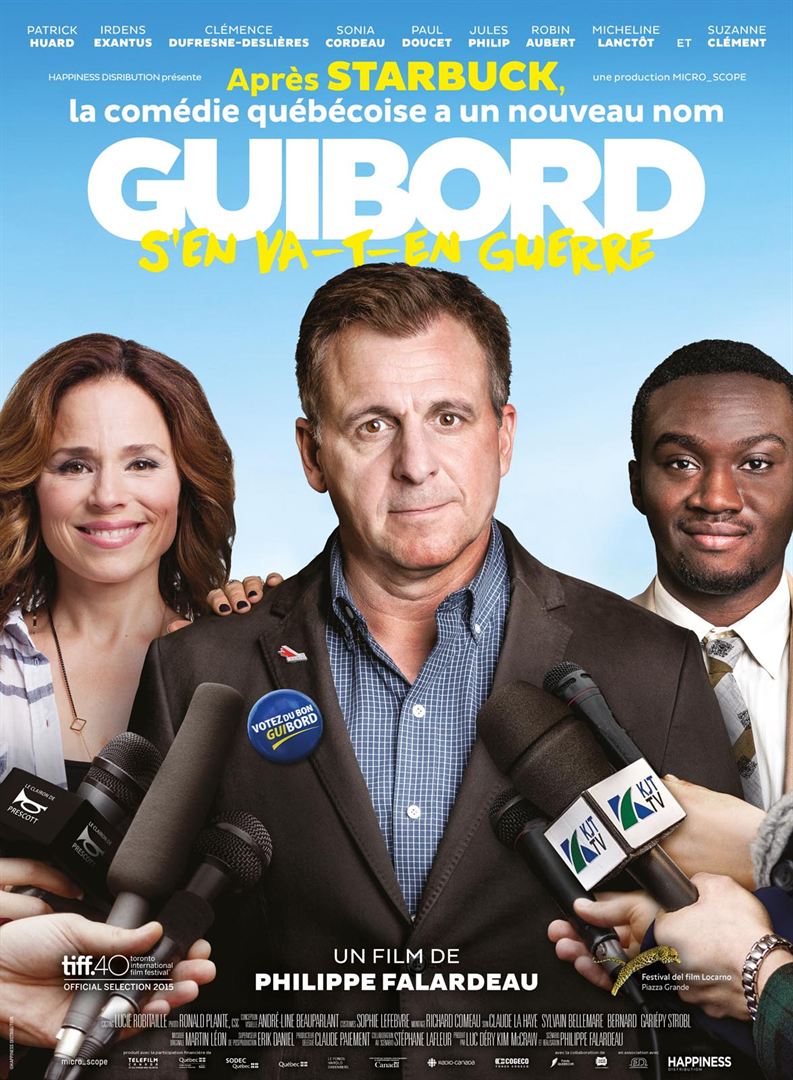

Dans la religion orthodoxe, la famille et les proches se réunissent quarante jours après la mort d’un défunt. C’est cette réunion commémorative que filme Cristi Puiu dans un appartement de Bucarest. Hockeyeur cloué au sol par une aérodromophobie (sic !), Steve Guibord est devenu le député

Hockeyeur cloué au sol par une aérodromophobie (sic !), Steve Guibord est devenu le député  Le 26 novembre 2008, des terroristes pakistanais investissent l’hôtel Taj Mahal à Bombay, tirent sur les clients du restaurant, prennent en otage les résidents et y mettent le feu.

Le 26 novembre 2008, des terroristes pakistanais investissent l’hôtel Taj Mahal à Bombay, tirent sur les clients du restaurant, prennent en otage les résidents et y mettent le feu. Quelque part entre Dheepan, Les Héritiers et Breaking Bad, La vie en grand est un film de banlieue, une ode à l’école républicaine et une plongée dans le monde des trafiquants de drogue.

Quelque part entre Dheepan, Les Héritiers et Breaking Bad, La vie en grand est un film de banlieue, une ode à l’école républicaine et une plongée dans le monde des trafiquants de drogue. Que font les Autrichiens dans leurs sous-sols ?

Que font les Autrichiens dans leurs sous-sols ? Kiyoshi Kurosawa – qui n’a aucun lien de parenté avec Akira – tourne des films de fantômes. Les premiers faisaient peur. Les suivants sont plus zen. Comme dans Les Revenants, la série de Canal, les fantômes de Vers l’autre rive sont — presque — des humains comme les autres.

Kiyoshi Kurosawa – qui n’a aucun lien de parenté avec Akira – tourne des films de fantômes. Les premiers faisaient peur. Les suivants sont plus zen. Comme dans Les Revenants, la série de Canal, les fantômes de Vers l’autre rive sont — presque — des humains comme les autres.