Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ?

Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ?

La question se subdivise en plusieurs branches. Premièrement comment Leia, la fille d’Anakin et de Padné, confiée au sénateur Bail Organa et élevée sur la planète Alderaan, prend-elle la tête de la rébellion ? Deuxièmement, comment la rébellion met-elle la main sur les plans de l’Étoile de la mort ? C’est à cette seconde question – et à cette seconde question seulement – que répond Rogue One…. en attendant qu’un éventuel Rogue Two réponde peut-être à la première, qui aurait donc pour vedette Leia et son inénarrable coiffure.

On l’aura compris : Disney doit rentabiliser les quatre milliards de dollars que lui ont coûté le rachat de Lucas Films en en exploitant les moindres filons. Il n’est plus question d’attendre des années entre chaque épisode. Chaque mois de décembre verra désormais, avec une précision métronomique, la sortie d’un film de la saga : Star Wars VIII en 2017, Star Wars IX en 2019 et en 2018 un stand alone film sur Han Solo.

Rogue One est donc un Star Wars Canada dry. Ça ressemble à du Star Wars ; ça a le goût du Star Wars ; mais ce n’est pas tout à fait Star Wars. La musique par exemple laisse percer les accents célèbres de John Williams, mais les modifie légèrement. Les personnages ressemblent à s’y méprendre aux héros récurrents de la série : l’héroïne, interprétée par Felicity Jones (qui, à trente-trois ans, est un peu trop vieille pour le rôle) n’est pas sans rapper celle du VII. Et il y a dans la composition de la troupe qui l’entoure une diversité un peu trop parfaite (un Mexicain, un Chinois, un Britannique d’origine pakistanaise) pour ne pas être suspecte d’avoir été soigneusement calibrée pour séduire tous les publics.

Bref, le plaisir pris par le spectateur à ce film ne devient qu’un élément, parmi bien d’autres, d’un business plan aussi complexe que la machinerie de l’Étoile de la mort.

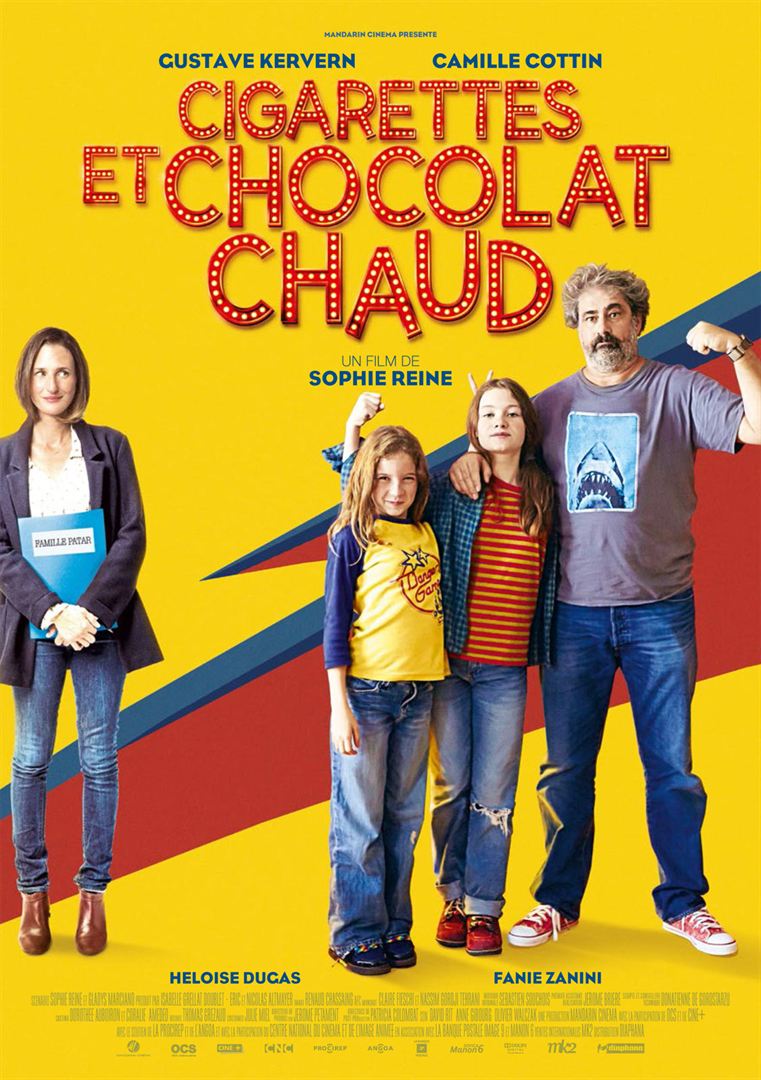

Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée.

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée. Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt.

Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt. Le Mediator était un coupe-faim destiné aux diabétiques en surpoids. Commercialisé en France par les laboratoires Servier depuis 1976, il provoque des complications cardiaques susceptibles d’entraîner la mort. Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, est la première à avoir dénoncé les dangers de ce médicament. Adapté de son autobiographie, ce film raconte son histoire.

Le Mediator était un coupe-faim destiné aux diabétiques en surpoids. Commercialisé en France par les laboratoires Servier depuis 1976, il provoque des complications cardiaques susceptibles d’entraîner la mort. Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, est la première à avoir dénoncé les dangers de ce médicament. Adapté de son autobiographie, ce film raconte son histoire. J’ai lu et entendu tant de mal de « Alliés » que j’ai bien failli me laisser décourager d’aller le voir. Sans doute si on le compare à l’incomparable « Casablanca » – avec lequel il a la maladresse de vouloir se frotter – sera-t-on nécessairement déçu. Mais si on le prend pour ce qu’il est, soit un honnête film à grand spectacle hollywoodien, pourra-t-on le goûter sans déplaisir.

J’ai lu et entendu tant de mal de « Alliés » que j’ai bien failli me laisser décourager d’aller le voir. Sans doute si on le compare à l’incomparable « Casablanca » – avec lequel il a la maladresse de vouloir se frotter – sera-t-on nécessairement déçu. Mais si on le prend pour ce qu’il est, soit un honnête film à grand spectacle hollywoodien, pourra-t-on le goûter sans déplaisir. « Objets inanimés avez-vous donc une âme. Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? ». Pas sûr que les gais lurons qui ont concocté « Sausage party » et donné la parole aux aliments d’un supermarché soient des admirateurs de Lamartine. Mais bon… ce n’est pas ce qu’on leur demande. Et j’avais envie d’étaler ma culture !

« Objets inanimés avez-vous donc une âme. Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? ». Pas sûr que les gais lurons qui ont concocté « Sausage party » et donné la parole aux aliments d’un supermarché soient des admirateurs de Lamartine. Mais bon… ce n’est pas ce qu’on leur demande. Et j’avais envie d’étaler ma culture ! Le 15 janvier 2009, le capitaine Sullenberger fait amerrir sur l’Hudson le vol 11549 de la US Airways dont les deux réacteurs venaient d’être détruits à basse altitude par un vol de bernaches. Les cent cinquante passagers immédiatement sauvés de la noyade sont tous sains et saufs.

Le 15 janvier 2009, le capitaine Sullenberger fait amerrir sur l’Hudson le vol 11549 de la US Airways dont les deux réacteurs venaient d’être détruits à basse altitude par un vol de bernaches. Les cent cinquante passagers immédiatement sauvés de la noyade sont tous sains et saufs. Eliza fait la fierté de Romeo, son père. Elle se prépare à quitter la Roumanie pour aller suivre des études supérieures à Londres. Mais à la veille de passer le baccalauréat, elle est victime d’une agression. Si elle ne se présente pas à son examen, si elle n’y obtient pas de notes suffisantes, ce sont tous ses espoirs et ceux de son père qui s’effondrent. Une solution existe toutefois. Mais elle suppose que Romeo et Eliza fassent taire leurs scrupules.

Eliza fait la fierté de Romeo, son père. Elle se prépare à quitter la Roumanie pour aller suivre des études supérieures à Londres. Mais à la veille de passer le baccalauréat, elle est victime d’une agression. Si elle ne se présente pas à son examen, si elle n’y obtient pas de notes suffisantes, ce sont tous ses espoirs et ceux de son père qui s’effondrent. Une solution existe toutefois. Mais elle suppose que Romeo et Eliza fassent taire leurs scrupules.