Parce qu’elle a été prise sur le fait avec sa copine le jour du bal de fin d’année, Cameron (Chloë Grace Moretz) est envoyée par ses parents adoptifs soigner son homosexualité à God’s Promise un établissement tenu par une psy born again et par son frère, homosexuel repenti.

Parce qu’elle a été prise sur le fait avec sa copine le jour du bal de fin d’année, Cameron (Chloë Grace Moretz) est envoyée par ses parents adoptifs soigner son homosexualité à God’s Promise un établissement tenu par une psy born again et par son frère, homosexuel repenti.

Considérer l’homosexualité comme une maladie qu’on peut soigner est une croyance hélas tenace. L’action est censée se dérouler en 1993 ; elle pourrait aussi bien avoir lieu de nos jours. Des organisations évangéliques existent aux Etats-Unis, telles Restoration Path, qui proposent à leurs membres des programmes afin de les guérir ou de guérir leurs enfants de leurs « déviations sexuelles ».

Adapté d’un roman pour ados de Emily Danforth, The Miseducation of Cameron Post, Come as you are en a les qualités et les défauts. Du côté des qualités : des personnages positifs et attachants, à commencer par Cameron elle même interprétée par la délicieuse Chloë Grace Moretz qui réussit à donner un tournant bienvenu à sa carrière qui risquait de s’embourber dans des blockbusters répétitifs (Kick-Ass, Equalizer…). Du côté des défauts : une situation pachydermiquement manichéenne qui oppose les « ‘gentils » ados rééduqués contre leur gré aux rééducateurs, aveuglés par une foi dévoyée, qui tentent, sans guère de succès au demeurant, de les soigner en leur inculquant la haine de soi.

Une fois Cameron installée à God’s Promise, une fois le tour du propriétaire effectué et les différents locataires, dont chacun incarne stéréotypiquement une caricature (le Lakota transgenre, la rebelle fumeuse de joint, la fille en surpoids…), l’action fait du surplace. On est reconnaissant à Desiree Akhavan de ne pas l’avoir artificiellement dramatisée, qui refuse la facilité de dépeindre l’encadrement de God’s Promise en dangereux tortionnaires. Mais on aurait aimé plus de nerfs à ce scénario qui en manque cruellement jusqu’à un dénouement téléphoné et prévisible que l’affiche du film nous a déjà révélé.

Paul Sanchez, disparu depuis une dizaine d’années après la mort de sa femme et de ses quatre enfants, aurait été aperçu à la gare des Arcs-sur-Argens dans le Var.

Paul Sanchez, disparu depuis une dizaine d’années après la mort de sa femme et de ses quatre enfants, aurait été aperçu à la gare des Arcs-sur-Argens dans le Var. Le décès de son père ramène Alice (Ruth Wilson) à la ferme familiale qu’elle a quittée depuis quinze ans pour des motifs qui se dévoileront progressivement. Pendant ce temps, Joe (Mark Stanley), son frère aîné, en a assuré seul l’exploitation. Alice et Joe vont se disputer l’héritage paternel.

Le décès de son père ramène Alice (Ruth Wilson) à la ferme familiale qu’elle a quittée depuis quinze ans pour des motifs qui se dévoileront progressivement. Pendant ce temps, Joe (Mark Stanley), son frère aîné, en a assuré seul l’exploitation. Alice et Joe vont se disputer l’héritage paternel. Asger Holm est officier de police. Il va être jugé pour une bavure qu’il a commise et compte sur le témoignage de son coéquipier pour le blanchir. En attendant son procès, il a été affecté au 112, le service téléphonique d’urgence de la police danoise.

Asger Holm est officier de police. Il va être jugé pour une bavure qu’il a commise et compte sur le témoignage de son coéquipier pour le blanchir. En attendant son procès, il a été affecté au 112, le service téléphonique d’urgence de la police danoise. Un vieil homme aveugle raconte à une jeune femme trois histoires : la rencontre au bord d’un fleuve du jeune Borges avec son double vieillissant, celle d’un mendiant prétendant détenir dans le creux de sa main un disque qui n’a qu’une seule face, celle d’un vendeur de bibles qui possède un livre infini.

Un vieil homme aveugle raconte à une jeune femme trois histoires : la rencontre au bord d’un fleuve du jeune Borges avec son double vieillissant, celle d’un mendiant prétendant détenir dans le creux de sa main un disque qui n’a qu’une seule face, celle d’un vendeur de bibles qui possède un livre infini. Ella (Stacy Martin) travaille jusqu’à l’épuisement dans le restaurant de son père. Elle y rencontre Abel (Tahar Rahim) et tombe instantanément sous son charme.

Ella (Stacy Martin) travaille jusqu’à l’épuisement dans le restaurant de son père. Elle y rencontre Abel (Tahar Rahim) et tombe instantanément sous son charme. Dans un poste de police, le commissaire Buron (Benoît Poelvoorde) flanqué d’un adjoint borgne et stupide (Marc Fraize) interroge Fugain (Grégoire Ludig) qui tente de s’innocenter d’un crime qu’il n’a pas commis.

Dans un poste de police, le commissaire Buron (Benoît Poelvoorde) flanqué d’un adjoint borgne et stupide (Marc Fraize) interroge Fugain (Grégoire Ludig) qui tente de s’innocenter d’un crime qu’il n’a pas commis. Sam part camper avec son grand frère Nick. C’est du moins ce que l’on pourrait penser. Sauf que Nick n’est pas son frère et que les deux garçons ne partent pas vraiment camper.

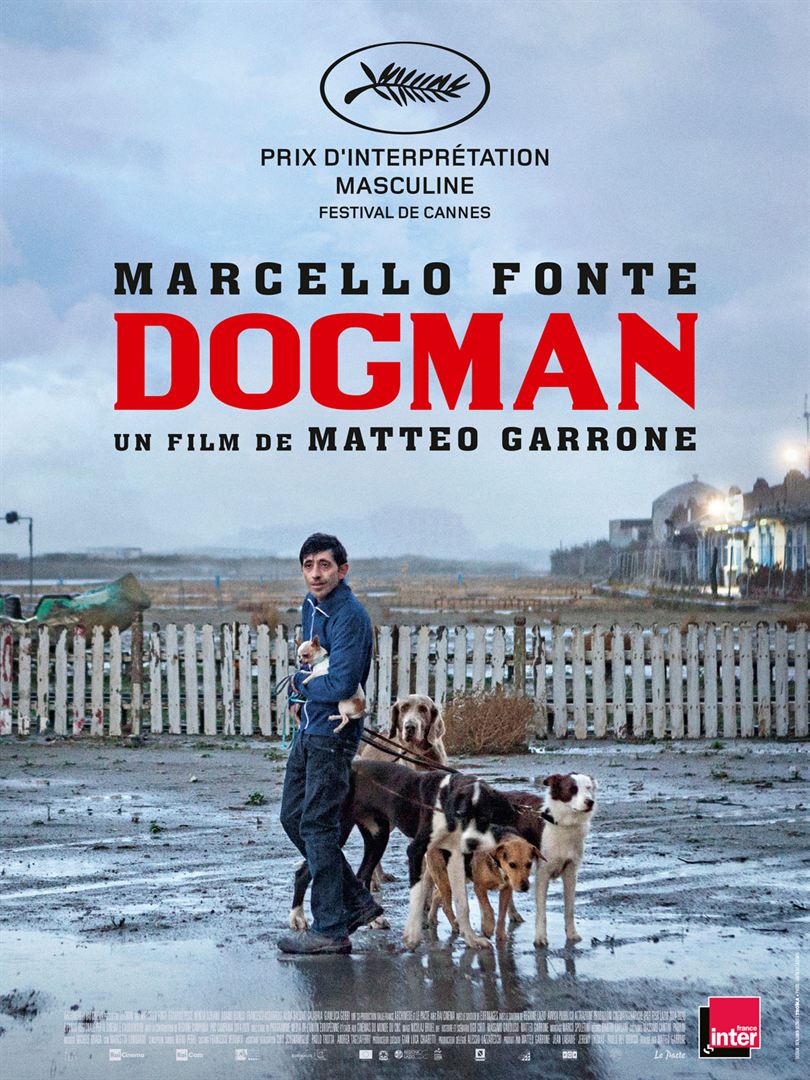

Sam part camper avec son grand frère Nick. C’est du moins ce que l’on pourrait penser. Sauf que Nick n’est pas son frère et que les deux garçons ne partent pas vraiment camper. Marcello est toiletteur pour chiens. Il s’occupe de ses bêtes avec tendresse. Il partage avec sa fille la passion de la plongée sous-marine. Il est apprécié de ses voisins avec lesquels il joue régulièrement au football.

Marcello est toiletteur pour chiens. Il s’occupe de ses bêtes avec tendresse. Il partage avec sa fille la passion de la plongée sous-marine. Il est apprécié de ses voisins avec lesquels il joue régulièrement au football. Au début des années quatre-vingts, après la retraite de Björn Borg, John McEnroe domine le tennis mondial. Mais il n’a jamais gagné à Roland Garros. Il est l’ultra-favori de l’édition 1984.

Au début des années quatre-vingts, après la retraite de Björn Borg, John McEnroe domine le tennis mondial. Mais il n’a jamais gagné à Roland Garros. Il est l’ultra-favori de l’édition 1984.