Sam (Andrew Garfield) vivote à Los Angeles dans le quartier de Silver Lake. Sur le balcon de l’appartement dont il va être chassé à force de loyers impayés, il observe ses voisins à la jumelle. Il est attiré par Sarah (Riley Keough) qui, après l’avoir invité un soir chez elle, disparaît brusquement. Sam se lance à sa recherche. Il croisera un auteur de comics, le roi des SDF, un compositeur fou, la fille paumée d’un milliardaire…

Sam (Andrew Garfield) vivote à Los Angeles dans le quartier de Silver Lake. Sur le balcon de l’appartement dont il va être chassé à force de loyers impayés, il observe ses voisins à la jumelle. Il est attiré par Sarah (Riley Keough) qui, après l’avoir invité un soir chez elle, disparaît brusquement. Sam se lance à sa recherche. Il croisera un auteur de comics, le roi des SDF, un compositeur fou, la fille paumée d’un milliardaire…

Under the Silver Lake est tout à la fois un film très riche et très pauvre.

Force est d’abord de reconnaître sa richesse. Le film de David Robert Mitchell, jeune réalisateur surdoué qui s’est fait connaître en 2015 avec It Follows, qui bouleversait intelligemment les codes du film de genre, s’inscrit dans une riche généalogie. Ils sont nombreux, depuis les films noirs des années quarante jusqu’aux réalisations de Lynch ou Cronenberg, les films qui ont pour cadre voire pour personnage principal la cité des anges. David Robert Mitchell le sait qui en a intégré tous les codes. Son whodunit (qu’est-il advenu de Sarah ?) n’est qu’un prétexte à une cauchemardesque déambulation sur les pas de Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock, James Dean et Kurt Cobain. Au son d’une musique délicieusement démodée tous les ingrédients d’un L.A. iconique sont convoqués : boulevards ensoleillés, disparitions mystérieuses, soirées huppées, femmes fatales…

Mais le problème est que ce cocktail frelaté à force d’avoir été déjà mille fois filmé manque furieusement de profondeur. Le mal-être existentiel de Sam – dont l’interprétation pataude par Andrew Garfield le tire parfois (involontairement ?) vers le comique – n’a rien d’intéressant. Aucune empathie ne se crée avec le personnage principal que la caméra ne quitte pas d’une semelle. Aucune antipathie non plus car le personnage est sympathique. Rien qu’un désintérêt qui ne cesse de croître au fur et à mesure des cent-trente-neuf minutes de Under the Silver Lake, durée hélas incompressible de ces films dont la longueur participe de leur capacité à assommer le spectateur.

Dans l’Angleterre encore corsetée par une morale victorienne, Florence et Edward viennent de se marier. Elle est la fille d’un petit industriel conservateur et d’une enseignante en philosophie à Oxford ; il est issu d’un milieu plus modeste. Leur inexpérience – ils sont vierges l’un et l’autre – n’a d’égale que leur fébrilité quand vient leur nuit de noces qu’ils passent dans un hôtel sur la plage de Chesil dans le Dorset.

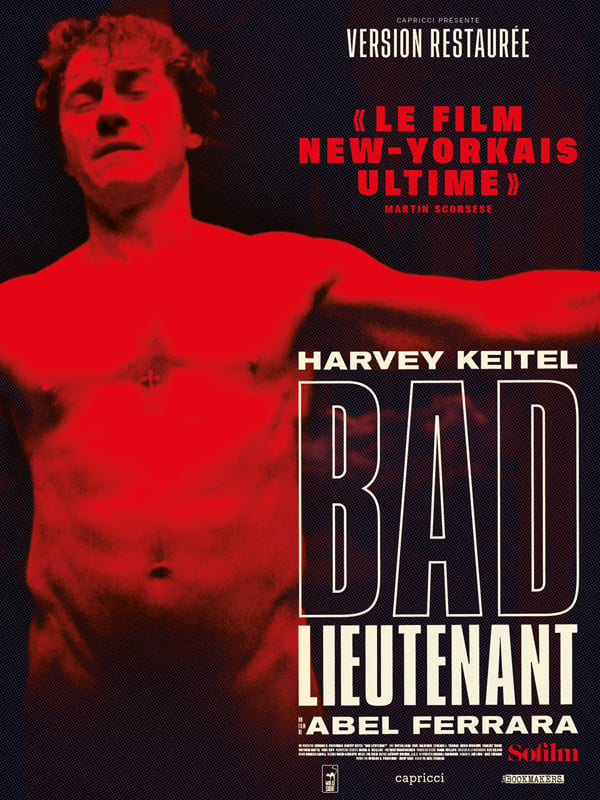

Dans l’Angleterre encore corsetée par une morale victorienne, Florence et Edward viennent de se marier. Elle est la fille d’un petit industriel conservateur et d’une enseignante en philosophie à Oxford ; il est issu d’un milieu plus modeste. Leur inexpérience – ils sont vierges l’un et l’autre – n’a d’égale que leur fébrilité quand vient leur nuit de noces qu’ils passent dans un hôtel sur la plage de Chesil dans le Dorset. Bad Lieutenant ressort sur les écrans en version restaurée. Le film a plus d’un quart de siècle et n’a pas si bien vieilli. Il a ce grain épais, ces images tremblées, ce son parasité des films des années quatre-vingts avant l’invention du Dolby Digital et de la SteadyCam.

Bad Lieutenant ressort sur les écrans en version restaurée. Le film a plus d’un quart de siècle et n’a pas si bien vieilli. Il a ce grain épais, ces images tremblées, ce son parasité des films des années quatre-vingts avant l’invention du Dolby Digital et de la SteadyCam. Henri Charrière dit Papillon a été condamné pour un meurtre qu’il a toujours nié aux travaux forcés à perpétuité en 1931. Déporté en 1933 en Guyane, il réussit à s’évader en 1944.

Henri Charrière dit Papillon a été condamné pour un meurtre qu’il a toujours nié aux travaux forcés à perpétuité en 1931. Déporté en 1933 en Guyane, il réussit à s’évader en 1944. Accusé d’adultère, Atli est mis à la porte de chez lui par sa femme. Il retourne s’installer chez ses parents vieillissants, qui ne se remettent pas de la disparition mystérieuse de son frère aîné. Un arbre dans leur jardin fait de l’ombre à celui de leurs voisins. La querelle bientôt s’envenime.

Accusé d’adultère, Atli est mis à la porte de chez lui par sa femme. Il retourne s’installer chez ses parents vieillissants, qui ne se remettent pas de la disparition mystérieuse de son frère aîné. Un arbre dans leur jardin fait de l’ombre à celui de leurs voisins. La querelle bientôt s’envenime. Christian est embauché comme manutentionnaire dans un supermarché. Bruno, le chef du rayon des boissons, prend en charge sa formation. Marion travaille au rayon confiseries. Christian s’en rapproche vite.

Christian est embauché comme manutentionnaire dans un supermarché. Bruno, le chef du rayon des boissons, prend en charge sa formation. Marion travaille au rayon confiseries. Christian s’en rapproche vite. François (Karim Leklou) en a marre de sa vie en banlieue, des deals minables avec son beau-père, un ex-taulard à moitié branque (Vincent Cassel), des frasques de sa mère, une voleuse professionnelle qui n’a jamais su décrocher (Isabelle Adjani), de l’amour impossible avec l’inaccessible Lamya (Oulaya Amamra). Il veut embrasser une vie ordinaire en reprenant la franchise de Mr Freeze au Maroc. Mais, pour parvenir à ses fins, il a besoin d’un capital que le caïd du quartier, aussi violent que décérébré (Sofian Khammes) lui propose d’aller gagner à Benidorm en Espagne.

François (Karim Leklou) en a marre de sa vie en banlieue, des deals minables avec son beau-père, un ex-taulard à moitié branque (Vincent Cassel), des frasques de sa mère, une voleuse professionnelle qui n’a jamais su décrocher (Isabelle Adjani), de l’amour impossible avec l’inaccessible Lamya (Oulaya Amamra). Il veut embrasser une vie ordinaire en reprenant la franchise de Mr Freeze au Maroc. Mais, pour parvenir à ses fins, il a besoin d’un capital que le caïd du quartier, aussi violent que décérébré (Sofian Khammes) lui propose d’aller gagner à Benidorm en Espagne. Ethan Hunt (Tom Cruise) et ses coéquipiers de la team Mission impossible doivent récupérer trois bombes au plutonium qu’un terroriste menace de faire exploser au Cachemire.

Ethan Hunt (Tom Cruise) et ses coéquipiers de la team Mission impossible doivent récupérer trois bombes au plutonium qu’un terroriste menace de faire exploser au Cachemire. Sinan vient d’obtenir son diplôme universitaire. Pour autant son avenir reste sombre. Écrivain amateur, il aimerait publier son premier ouvrage intitulé Le Poirier sauvage. Il tente sans conviction le concours d’instituteur en craignant, s’il le réussit, d’être muté dans l’est du pays. Si rien ne se passe, il devra bientôt partir faire son service militaire.

Sinan vient d’obtenir son diplôme universitaire. Pour autant son avenir reste sombre. Écrivain amateur, il aimerait publier son premier ouvrage intitulé Le Poirier sauvage. Il tente sans conviction le concours d’instituteur en craignant, s’il le réussit, d’être muté dans l’est du pays. Si rien ne se passe, il devra bientôt partir faire son service militaire. Un meunier venu de nulle part s’installe près d’un petit village coupé du monde. Il y construit un moulin, y fabrique la meilleur des farines. Il n’a qu’un seul défaut : la nuit tombé, il hurle à la mort, empêchant les villageois de trouver le sommeil.

Un meunier venu de nulle part s’installe près d’un petit village coupé du monde. Il y construit un moulin, y fabrique la meilleur des farines. Il n’a qu’un seul défaut : la nuit tombé, il hurle à la mort, empêchant les villageois de trouver le sommeil.