1982. Pigalle. Deux agents des impôts sous couverture dirigent un peep show pour piéger les barons du X.

1982. Pigalle. Deux agents des impôts sous couverture dirigent un peep show pour piéger les barons du X.

Cédric Anger, qui a déjà à son actif quelques films intéressants (Nos années folles, La prochaine fois, je viserai le cœur avec Canet déjà, L’Avocat…), se prend les pieds dans le tapis dans un film plein de bonnes intentions mais couturé de défauts.

On comprend progressivement qu’il veut restituer le climat d’une époque – une démarche d’autant plus intrigante qu’elle est l’œuvre d’un réalisateur et d’une bande d’acteurs trop jeunes pour l’avoir connue. Car la clé du film est dans son titre dont on tarde à saisir le lien avec l’intrigue. Comme Michel Spinoza dans La Parenthèse enchantée, L’amour est une fête se déroule durant cette courte période, entre la pilule et les années Sida, où le X avait explosé avant qu’on réalise qu’il n’était pas l’expression joyeuse d’une sexualité libérée mais l’instrument d’un asservissement des femmes.

Pour raconter cette époque, Cédric Anger signe un scénario passablement alambiqué où Canet (le cheveu scandaleusement blond) et Gilles Lellouche (les rouflaquettes très 70ies) jouent, sans guère de crédibilité deux inspecteurs under cover. Mais l’essentiel est ailleurs : dans ces superbes filles aux seins parfaits et à la croupe aguichante, complaisamment filmées de pied en cap (ou de pied sans cape). Ces quatre drôles de dames, aussi sexy et fraîches les unes que les autres, dont émerge la ravissante Camille Razat, carburent à la coke et forment avec leurs deux maquereaux une joyeuse bande (si l’on ose dire) qui trouvera dans l’épilogue du film un destin inattendu.

Sans me faire plus bégueule que je ne le suis, j’ai été gêné par L’amour est une fête. À supposer que le X ait pu être « cool » dans ses premières années, on ne peut, sans ignorer ce qu’il est devenu ensuite, relater innocemment cette histoire aujourd’hui. Si tel était le propos de Cédric Anger, il aurait dû le faire avec plus de nostalgie ou d’humour, cruellement absent. Si au contraire, son propos s’était voulu plus critique, il aurait dû gommer de son film aguicheur sa complaisance.

Une troupe de jeunes danseurs fête la fin des répétitions avant de partir en tournée. La soirée commence dans la liesse. Mais bientôt, le trip devient very bad. La sangria a semble-t-il été préparée au LSD plongeant les participants à la fête dans un état de transe anxiogène.

Une troupe de jeunes danseurs fête la fin des répétitions avant de partir en tournée. La soirée commence dans la liesse. Mais bientôt, le trip devient very bad. La sangria a semble-t-il été préparée au LSD plongeant les participants à la fête dans un état de transe anxiogène. Deux moyens-métrages d’une trentaine de minutes chacun

Deux moyens-métrages d’une trentaine de minutes chacun Abel Rosenberg (David Carradine) est un trapéziste américain échoué à Berlin en novembre 1923. La République de Weimar est en plein chaos, minée par l’hyperinflation et le chômage. Abel et son frère Max partagent une chambre insalubre. Le film débute avec le suicide de Max qui se donne la mort d’une balle de pistolet dans la tête.

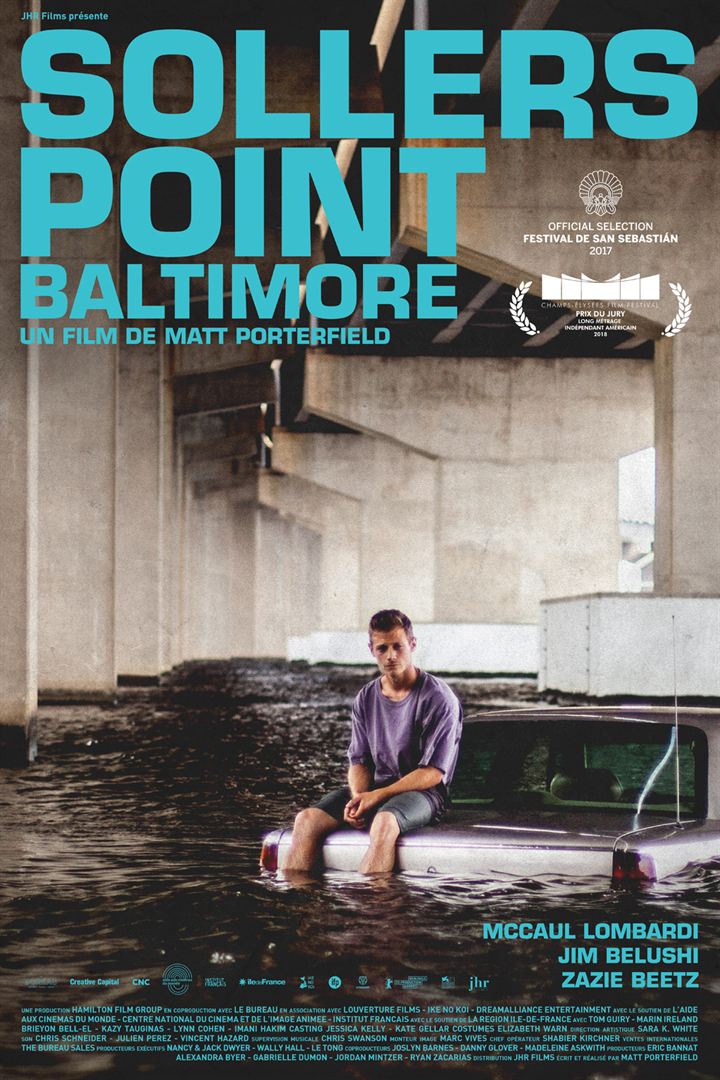

Abel Rosenberg (David Carradine) est un trapéziste américain échoué à Berlin en novembre 1923. La République de Weimar est en plein chaos, minée par l’hyperinflation et le chômage. Abel et son frère Max partagent une chambre insalubre. Le film débute avec le suicide de Max qui se donne la mort d’une balle de pistolet dans la tête. Keith (McCaul Lombardi) a vingt-quatre ans. Il vient de sortir de prison. Il retourne chez son père, un bracelet électronique à la chevillle qui limite son autonomie, à Baltimore dans le quartier de Sollers Point.

Keith (McCaul Lombardi) a vingt-quatre ans. Il vient de sortir de prison. Il retourne chez son père, un bracelet électronique à la chevillle qui limite son autonomie, à Baltimore dans le quartier de Sollers Point. Keiko n’a guère plus de trente ans. Mais la mort de son mari cinq ans plus tôt et ses responsabilité à la tête d’un bar à hôtesses du centre de Tokyo l’obligent à revêtir un habit trop grand pour elle. Chaque soir, elle doit monter l’escalier étroit qui conduit à son établissement et y faire bonne figure pour attirer une clientèle qui se fait de plus en plus rare.

Keiko n’a guère plus de trente ans. Mais la mort de son mari cinq ans plus tôt et ses responsabilité à la tête d’un bar à hôtesses du centre de Tokyo l’obligent à revêtir un habit trop grand pour elle. Chaque soir, elle doit monter l’escalier étroit qui conduit à son établissement et y faire bonne figure pour attirer une clientèle qui se fait de plus en plus rare. Riley North (Jennifer Garner) a une gamine adorable et un mari aimant dont le seul défaut est d’avoir approché de trop près la mafia de la drogue. Quand il est éliminé par les sicaires à ses trousses et que sa fille meurt d’une balle perdue, Riley North voit sa vie s’effondrer. Si elle reconnaît les assassins et les fait juger, un juge véreux les fait libérer.

Riley North (Jennifer Garner) a une gamine adorable et un mari aimant dont le seul défaut est d’avoir approché de trop près la mafia de la drogue. Quand il est éliminé par les sicaires à ses trousses et que sa fille meurt d’une balle perdue, Riley North voit sa vie s’effondrer. Si elle reconnaît les assassins et les fait juger, un juge véreux les fait libérer. Antoine (Vincent Lacoste) a eu beau travailler jour et nuit, il triple sa première année après avoir échoué d’un cheveu à obtenir la dernière place en médecine offerte par le numerus clausus. Au début de la nouvelle année, il rencontre sur les bancs de la faculté un jeune bachelier Benjamin (William Lebghil) qui ne semble pas mesurer l’ampleur de la tâche mais se révèle très vite redoutablement doué.

Antoine (Vincent Lacoste) a eu beau travailler jour et nuit, il triple sa première année après avoir échoué d’un cheveu à obtenir la dernière place en médecine offerte par le numerus clausus. Au début de la nouvelle année, il rencontre sur les bancs de la faculté un jeune bachelier Benjamin (William Lebghil) qui ne semble pas mesurer l’ampleur de la tâche mais se révèle très vite redoutablement doué. Madame de la Pommeraye (Cécile de France) a perdu son mari et s’est retirée sur ses terres. Elle ne s’est jamais fait d’illusion sur l’amour et ne nourrissait nul penchant pour son mari dont le décès ne l’affecte pas.

Madame de la Pommeraye (Cécile de France) a perdu son mari et s’est retirée sur ses terres. Elle ne s’est jamais fait d’illusion sur l’amour et ne nourrissait nul penchant pour son mari dont le décès ne l’affecte pas. Quelques extraterrestres ont débarqué sur notre planète avant son invasion générale et ont pris apparence humaine pour comprendre la psyché de ses habitants. D’un simple contact du majeur, ils volent aux humains leurs « concepts » : la famille, la peur, l’amour…

Quelques extraterrestres ont débarqué sur notre planète avant son invasion générale et ont pris apparence humaine pour comprendre la psyché de ses habitants. D’un simple contact du majeur, ils volent aux humains leurs « concepts » : la famille, la peur, l’amour…