Sous le nom de Becky Something, Rebecca Adamzwyck (Elisabeth Moss) a fait de Something She un groupe phare de la scène grunge. Mais la rockstar est sur le point de s’effondrer et d’entrainer tous ses proches dans sa chute : sa batteuse et sa bassiste qui ne supportent plus d’être continuellement insultées, le directeur de sa maison de disques dont la patience s’effrite, son ex-mari qui peine à s’occuper de leur fille.

Sous le nom de Becky Something, Rebecca Adamzwyck (Elisabeth Moss) a fait de Something She un groupe phare de la scène grunge. Mais la rockstar est sur le point de s’effondrer et d’entrainer tous ses proches dans sa chute : sa batteuse et sa bassiste qui ne supportent plus d’être continuellement insultées, le directeur de sa maison de disques dont la patience s’effrite, son ex-mari qui peine à s’occuper de leur fille.

Elisabeth Moss est décidément la star qui monte. On se souvient qu’elle incarnait la fille du Président américain dans West Wing qui la vit grandir pendant sept saisons. Mais c’est à Mad Men qu’elle doit son succès : elle y incarne Peggy Olson, une jeune secrétaire qui gravira tous les échelons de la société de publicité de Madison Avenue qui l’emploie en dépit de la misogynie du temps. Ce succès lui ouvre toutes les portes : ce sera la mini-série dirigée par Jane Campion, Top of the Lake, en 2013, The Square en 2017 (Palme d’or à Cannes) et bien entendu La Servante écarlate.

Elle est l’étoile noire de Her Smell, la star autour de laquelle tout gravite, le trou noir où tous risquent de se perdre. Son personnage est fictionnel ; mais il s’inspire de quelques figures célèbres de la scène punk telles Courtney Love ou Kim Deal. L’outrance de son jeu – qui lui est parfois reprochée dans La Servante écarlate – est ici parfaitement mise à profit. Aussi monstrueuse que pitoyable, violente que fragile, le visage strié d’un mascara bavant, elle joue l’hystérie mieux que quiconque.

Son interprétation s’inscrit dans un projet exigeant. De la chute inéluctable à l’impossible rédemption, l’action est en effet découpée, comme elle le serait au théâtre, en cinq longues scènes. Chacune dure au bas mot une vingtaine de minutes dans un film dont la longueur inhabituelle dépasse les deux heures. Un grand soin est apporté au son qui résonne comme s’il était le fruit d’un cerveau détraqué. C’est dire que le film s’étire et que la tension permanente qu’il maintient finit vite par épuiser. On sort de la salle assommé.

Rose-Lynn Harlan ne vit que pour sa passion : la musique country. Mais, si elle a le sens du rythme et ne quitte jamais ses santiags, la jeune femme a bien des obstacles à franchir afin de réaliser son rêve : chanter à Nashville. Premièrement, elle vient à peine de sortir de prison et doit s’employer comme femme de ménage chez un couple de bobos. Deuxièmement, elle a déjà donné naissance à deux enfants avant ses dix-huit ans dont sa mère a assuré la garde pendant sa détention mais qui réclament son amour. Troisième handicap et non le moindre : Rose-Lynn vit à… Glasgow.

Rose-Lynn Harlan ne vit que pour sa passion : la musique country. Mais, si elle a le sens du rythme et ne quitte jamais ses santiags, la jeune femme a bien des obstacles à franchir afin de réaliser son rêve : chanter à Nashville. Premièrement, elle vient à peine de sortir de prison et doit s’employer comme femme de ménage chez un couple de bobos. Deuxièmement, elle a déjà donné naissance à deux enfants avant ses dix-huit ans dont sa mère a assuré la garde pendant sa détention mais qui réclament son amour. Troisième handicap et non le moindre : Rose-Lynn vit à… Glasgow. La Vie des autres avait connu un immense succès, critique et public : Oscar, César, Bafta du meilleur film étranger en 2007. Depuis douze ans, on attendait le prochain succès de son réalisateur, Florian Henckel Von Donnersmarck. Après un détour calamiteux par Hollywood, où il a dirigé Angelina Jolie et Johnny Depp dans The Tourist, un remake évitable d’un film français, le réalisateur allemand est de retour dans son pays.

La Vie des autres avait connu un immense succès, critique et public : Oscar, César, Bafta du meilleur film étranger en 2007. Depuis douze ans, on attendait le prochain succès de son réalisateur, Florian Henckel Von Donnersmarck. Après un détour calamiteux par Hollywood, où il a dirigé Angelina Jolie et Johnny Depp dans The Tourist, un remake évitable d’un film français, le réalisateur allemand est de retour dans son pays.

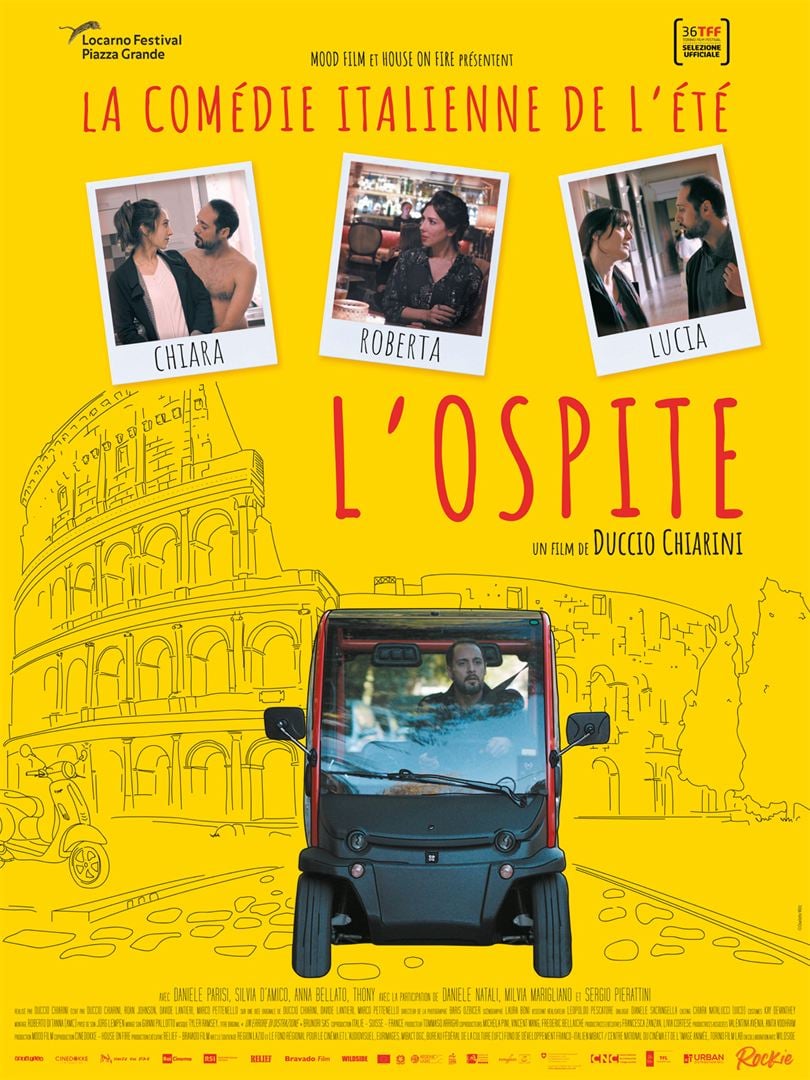

Guido, la trentaine bien entamée, aimerait avoir un enfant. Mais Chiara, son amie, n’en veut pas. Pire, elle veut rompre avec Guido qui prend la porte. Il trouve à s’héberger chez ses parents qui forment un vieux couple acariâtre. Il passe beaucoup de temps avec ses amis. Dario vient de rencontrer Roberta, une séduisante cardiologue. Quant à Lucia, qui vit en couple avec Pietro et attend de lui un second enfant, elle confesse à Guido être amoureuse d’un autre homme.

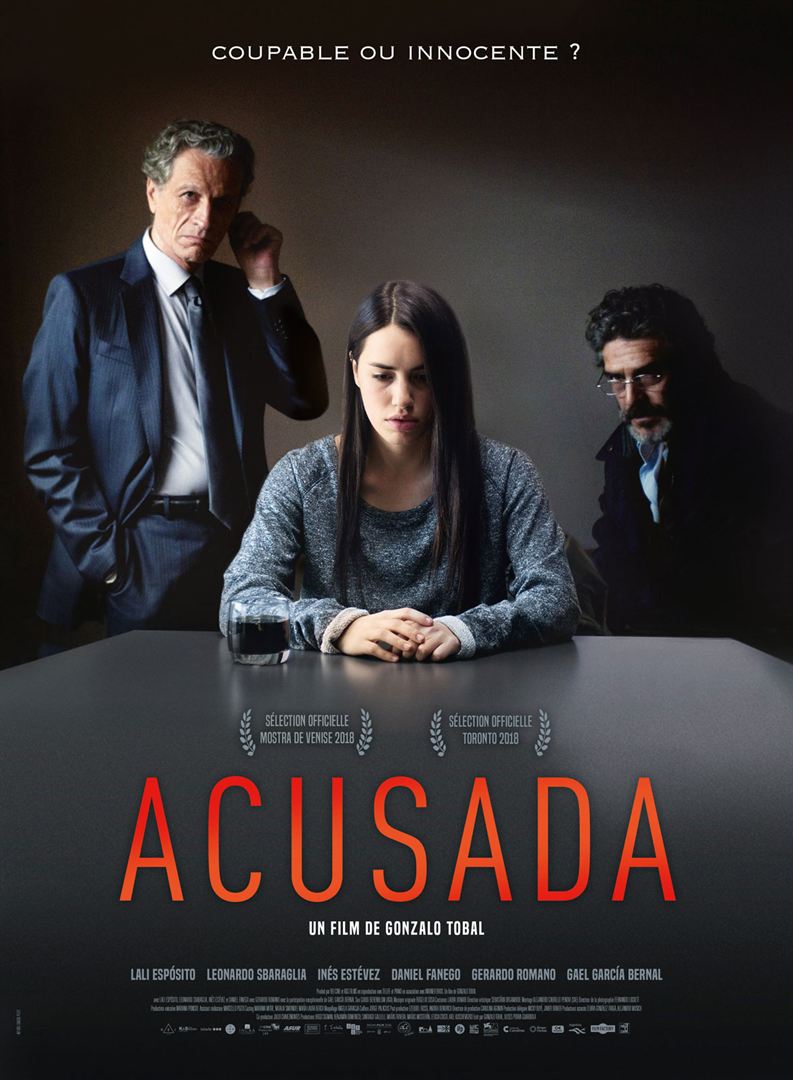

Guido, la trentaine bien entamée, aimerait avoir un enfant. Mais Chiara, son amie, n’en veut pas. Pire, elle veut rompre avec Guido qui prend la porte. Il trouve à s’héberger chez ses parents qui forment un vieux couple acariâtre. Il passe beaucoup de temps avec ses amis. Dario vient de rencontrer Roberta, une séduisante cardiologue. Quant à Lucia, qui vit en couple avec Pietro et attend de lui un second enfant, elle confesse à Guido être amoureuse d’un autre homme. Camila Nieves, une étudiante, a été sauvagement assassinée à son domicile au terme d’une soirée arrosée dans la banlieue aisée de Buenos Aires. Tout accuse Dolorès Dreier, sa meilleure amie, dont Camila venait de mettre en ligne sans son consentement une sextape sur les réseaux sociaux. Son procès va enfin se tenir après deux ans d’instruction qui ont tenu en haleine le pays et qui ont fait de la jeune femme une paria. Recluse chez elle, Dolorès peut néanmoins compter sur l’appui indéfectible de ses parents qui ont engagé le meilleur avocat du pays pour la défendre et une attachée de presse pour redorer son blason.

Camila Nieves, une étudiante, a été sauvagement assassinée à son domicile au terme d’une soirée arrosée dans la banlieue aisée de Buenos Aires. Tout accuse Dolorès Dreier, sa meilleure amie, dont Camila venait de mettre en ligne sans son consentement une sextape sur les réseaux sociaux. Son procès va enfin se tenir après deux ans d’instruction qui ont tenu en haleine le pays et qui ont fait de la jeune femme une paria. Recluse chez elle, Dolorès peut néanmoins compter sur l’appui indéfectible de ses parents qui ont engagé le meilleur avocat du pays pour la défendre et une attachée de presse pour redorer son blason.