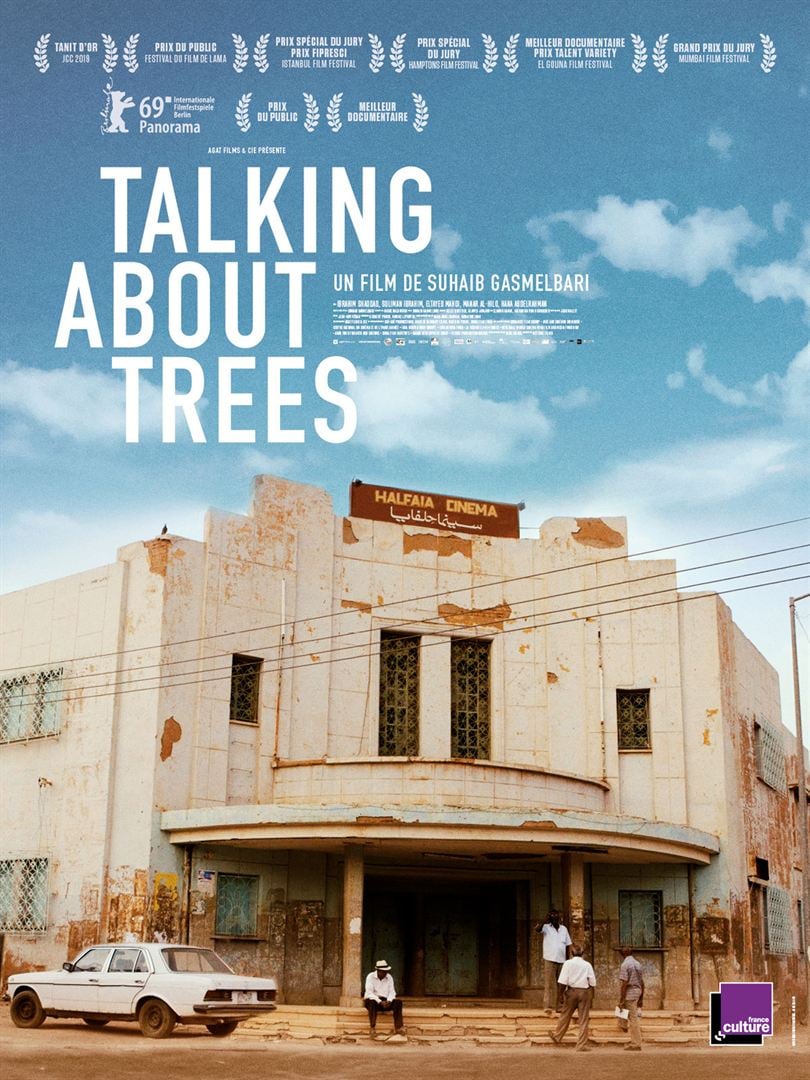

Quatre sexagénaires se battent pour faire revivre le cinéma au Soudan. Ibrahim Shaddad, Suleiman Ibrahim, Manar Al-Hilo et Altayeb Mahdi ont consacré leur vie au septième art. Ils ont fondé le Sudanese Film Group (SFG) pour le faire vivre dans un pays qui lui a tourné le dos, par la faute des imams et du piratage. À bord d’un minivan Volkswagen à bout de souffle, ils sillonnent le pays pour organiser des projections en plein air. Dans la banlieue de Khartoum, ils veulent rouvrir une salle, mais se heurtent à une bureaucratie kafkaïenne.

Quatre sexagénaires se battent pour faire revivre le cinéma au Soudan. Ibrahim Shaddad, Suleiman Ibrahim, Manar Al-Hilo et Altayeb Mahdi ont consacré leur vie au septième art. Ils ont fondé le Sudanese Film Group (SFG) pour le faire vivre dans un pays qui lui a tourné le dos, par la faute des imams et du piratage. À bord d’un minivan Volkswagen à bout de souffle, ils sillonnent le pays pour organiser des projections en plein air. Dans la banlieue de Khartoum, ils veulent rouvrir une salle, mais se heurtent à une bureaucratie kafkaïenne.

Les cinéastes aiment parler de cinéma. La nostalgie des salles d’antan, le désarroi devant leur fermeture est un sujet qui a inspiré beaucoup d’oeuvres de fiction ou de documentaires. Tout le monde pensera à Cinema Paradiso, que j’avais vu en projection officielle à Cannes en 1989 (il faut bien frimer de temps en temps) ou à Splendor de Ettore Scola, contemporain du film de Giuseppe Tornatore, dont il reproduisait la même recette avec beaucoup moins de succès. Sorti début 2019, Kabullywood racontait les tentatives de quatre jeunes cinéphiles de rouvrir un cinéma dans la capitale afghane.

Le quatuor de Talking about trees est la version senior des quatre jeunes Afghans de Kabullywood. Une sorte de Buena Vista Social Club sans musique.

La persévérance de ces quatre gentils papys, leur humilité et leur sens de l’humour font immanquablement mouche. Il est impossible de ne pas les trouver sympathiques. Ils sont la mémoire du cinéma soudanais, formé dans les années soixante-dix à Moscou. Ils sont la mémoire de leur pays qui a connu, depuis l’indépendance une histoire chaotique, alternant de courtes période démocratie et de longues dictatures.

Mais leur histoire est racontée par Suhaib Gasmelbari – un réalisateur soudanais formé en France – avec un minimalisme qui la rend bien vite ennuyeuse. Le réalisateur a pris le parti de refuser tout sensationnalisme. Il filme quelques plans d’une poignante beauté : un drap blanc dans la nuit sur lequel est projeté Les Temps modernes de Chaplin, un chameau déambulant dans les allées désertes d’un cinéma en plein air… Mais une succession de beaux plans ne suffit pas à donner chair à un film.

Le film a été tourné à la fin du long règne de Omar el Bechir, au moment de sa énième réélection avec 94.5 % des suffrages. Depuis lors, la rue a renversé le pouvoir. Et le cinéma « La Révolution » a pu rouvrir.

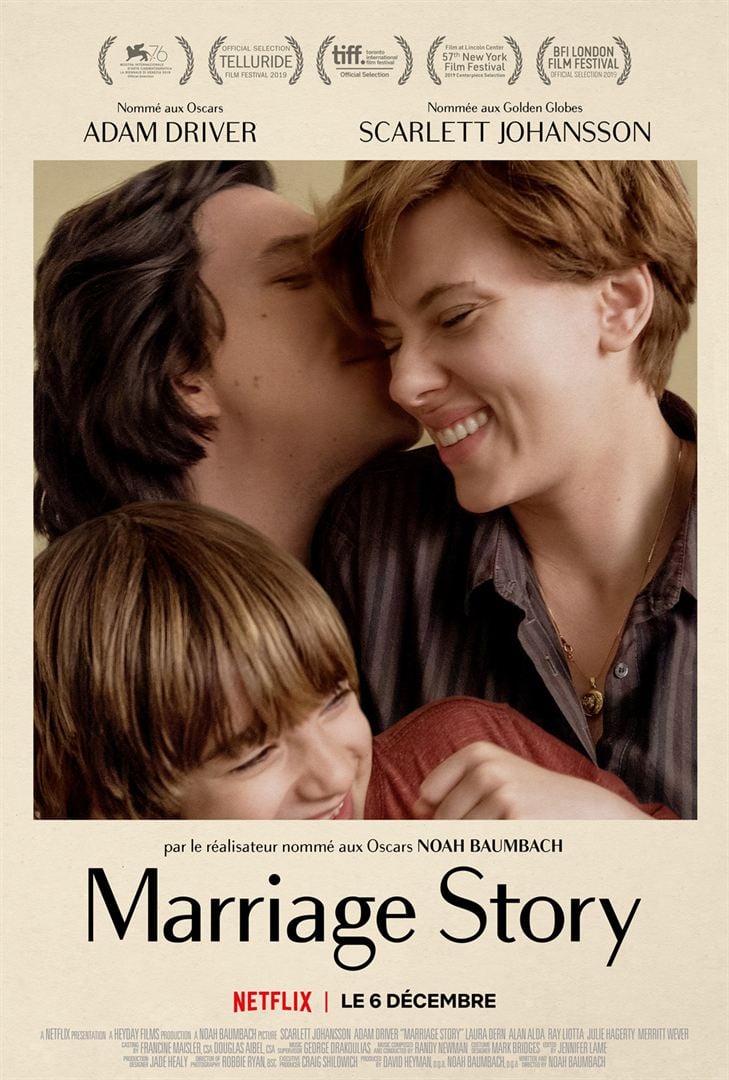

Charlie (Adam Driver) est un metteur en scène qui dirige à New York une troupe d’avant-garde. Nicole (Scarlett Johansson) est une jeune actrice hollywoodienne qui, après avoir rencontré Charlie, a décidé de quitter la Californie pour s’installer et travailler avec lui sur la Côte Est.

Charlie (Adam Driver) est un metteur en scène qui dirige à New York une troupe d’avant-garde. Nicole (Scarlett Johansson) est une jeune actrice hollywoodienne qui, après avoir rencontré Charlie, a décidé de quitter la Californie pour s’installer et travailler avec lui sur la Côte Est.

Maud Crayon (Valérie Donzelli aussi à l’aise devant la caméra que derrière) est une maman solo. Provinciale montée à Paris, elle y a rencontré le père de ses deux enfants, un adulescent immature (Thomas Scimeca). Elle s’en est séparée, tout en continuant à l’accueillir de temps en temps sous son toit et dans son lit. Et elle apprend qu’elle attend de lui un troisième enfant.

Maud Crayon (Valérie Donzelli aussi à l’aise devant la caméra que derrière) est une maman solo. Provinciale montée à Paris, elle y a rencontré le père de ses deux enfants, un adulescent immature (Thomas Scimeca). Elle s’en est séparée, tout en continuant à l’accueillir de temps en temps sous son toit et dans son lit. Et elle apprend qu’elle attend de lui un troisième enfant. Lola est trans. Elle a dix-huit ans. Elle vit dans un foyer. Elle va subir l’opération qui la transformera définitivement. Son père l’a mise à la porte. Sa mère, qui continuait en secret à la voir, vient de mourir des suites d’une longue maladie.

Lola est trans. Elle a dix-huit ans. Elle vit dans un foyer. Elle va subir l’opération qui la transformera définitivement. Son père l’a mise à la porte. Sa mère, qui continuait en secret à la voir, vient de mourir des suites d’une longue maladie. Comptant six mille habitants à peine, située en Floride dans le nord des Everglades, Pahokee est une bourgade sans caractère, paupérisée par la crise de l’agriculture et l’appauvrissement des sols, majoritairement peuplée de Noirs-américains et d’immigrés hispaniques.

Comptant six mille habitants à peine, située en Floride dans le nord des Everglades, Pahokee est une bourgade sans caractère, paupérisée par la crise de l’agriculture et l’appauvrissement des sols, majoritairement peuplée de Noirs-américains et d’immigrés hispaniques. Depuis dix-huit ans, Cédric Saint Guérande alias CSG (Franck Dubosc) est le présentateur préféré des Français. Chaque soir, à vingt heures tapantes, il présente le journal télévisé. Il doit son succès et sa popularité à un mélange de talent, de charme, d’esbrouffe. Adulé par le public comme par sa concierge (Sylvie Testud), fidèlement secondé par son producteur (Jérôme Commandeur), tendrement aimé par sa femme (l’ancienne James Bond girl Caterina Murino), CSG est au firmament de sa gloire. Mais l’arrivée à la présidence de la chaîne de Julien Demaistre (Denis Podalydès), précédé d’une solide réputation de coupeur de têtes, menace sa toute-puissance.

Depuis dix-huit ans, Cédric Saint Guérande alias CSG (Franck Dubosc) est le présentateur préféré des Français. Chaque soir, à vingt heures tapantes, il présente le journal télévisé. Il doit son succès et sa popularité à un mélange de talent, de charme, d’esbrouffe. Adulé par le public comme par sa concierge (Sylvie Testud), fidèlement secondé par son producteur (Jérôme Commandeur), tendrement aimé par sa femme (l’ancienne James Bond girl Caterina Murino), CSG est au firmament de sa gloire. Mais l’arrivée à la présidence de la chaîne de Julien Demaistre (Denis Podalydès), précédé d’une solide réputation de coupeur de têtes, menace sa toute-puissance. Dans la touffeur de l’été chinois, à Changsha, la capitale du Hunan, deux inspecteurs de police enquêtent sur un meurtre sordide. Les membres dépecés d’un corps humain font petit à petit surface. Ses bras sont retrouvés dans la rivière Xiang qui baigne la métropole ; ses viscères ont été stockées dans une valise ; sa tête reste introuvable.

Dans la touffeur de l’été chinois, à Changsha, la capitale du Hunan, deux inspecteurs de police enquêtent sur un meurtre sordide. Les membres dépecés d’un corps humain font petit à petit surface. Ses bras sont retrouvés dans la rivière Xiang qui baigne la métropole ; ses viscères ont été stockées dans une valise ; sa tête reste introuvable. Coline (Sara Giraudeau) est parisienne. Elle rédige quelques articles pour un journal dont le rédacteur en chef, Sylvain (Nicolas Maury), est un ami d’enfance. Lorsque la propriétaire du journal, Leonora (Josian Balasko), propose à Coline de se charger de l’enquête du mois en allant interviewer, au fond des Pyrénées, Simon (Nicolas Duchauvelle), un peintre qui prétend avoir vu le spectre de sa mère défunte, Coline, sceptique, refuse. Mais lorsque la même expérience surnaturelle arrive à sa meilleure amie Azar (Anabel Lopez), qui voit le spectre de son père au moment de sa mort soudaine, Coline prend le train pour le Pays basque.

Coline (Sara Giraudeau) est parisienne. Elle rédige quelques articles pour un journal dont le rédacteur en chef, Sylvain (Nicolas Maury), est un ami d’enfance. Lorsque la propriétaire du journal, Leonora (Josian Balasko), propose à Coline de se charger de l’enquête du mois en allant interviewer, au fond des Pyrénées, Simon (Nicolas Duchauvelle), un peintre qui prétend avoir vu le spectre de sa mère défunte, Coline, sceptique, refuse. Mais lorsque la même expérience surnaturelle arrive à sa meilleure amie Azar (Anabel Lopez), qui voit le spectre de son père au moment de sa mort soudaine, Coline prend le train pour le Pays basque. Arthur (Fabrice Luchini) est un grand ponte de la médecine, timide et pondéré, père divorcé d’une adolescente boudeuse. César (Patrick Bruel) est un flambeur couvert de dettes et de femmes qui n’a jamais rien fait de sa vie sinon que d’en jouir. Arthur et César se sont rencontrés en pensionnat et sont les meilleurs amis du monde.

Arthur (Fabrice Luchini) est un grand ponte de la médecine, timide et pondéré, père divorcé d’une adolescente boudeuse. César (Patrick Bruel) est un flambeur couvert de dettes et de femmes qui n’a jamais rien fait de sa vie sinon que d’en jouir. Arthur et César se sont rencontrés en pensionnat et sont les meilleurs amis du monde.