Pierre Cardin a décidé de privatiser le petit village de Lacoste dans le Lubéron. Il a commencé à financer gracieusement la restauration de son vieux château. Jusque là, rien à dire. Mais il a ensuite racheté une à une les maisons du bourg, le vidant lentement de ses habitants et de ses rares commerces.

Pierre Cardin a décidé de privatiser le petit village de Lacoste dans le Lubéron. Il a commencé à financer gracieusement la restauration de son vieux château. Jusque là, rien à dire. Mais il a ensuite racheté une à une les maisons du bourg, le vidant lentement de ses habitants et de ses rares commerces.

Face à ce Goliath sans morale se dresse Cyril Montana. Parisien, la cinquantaine, il a passé toute son enfance à Lacoste qui, dans les années 70-80, était peuplé par une communauté cosmopolite de hippies libertaires. Il refuse le sort de son village et, après avoir réfléchi à la meilleure façon d’agir, décide de mobiliser l’opinion publique. La réalisation d’un documentaire racontant sa lutte fait partie de son plan d’action. Après avoir accumulé les refus, il rassemble le financement de son documentaire sur une plate-forme de crowdfunding.

Cyril contre Goliath tenait un sujet en or, manichéen à souhait, qui met face à face, comme dans les premiers documentaires de Michael Moore ou dans Merci patron ! qui lança la carrière politique de François Ruffin, un ignoble capitaliste, suintant le mépris de classe, avec un valeureux prolétaire, armé de sa seule énergie et de son humour.

Il suscite une réflexion très stimulante sur la mobilisation collective, un sujet à la mode aux temps de Occupy Wall Street, de Nuit debout et des Gilets jaunes : comment mobiliser le corps social ? comment attaquer un ordre qu’on juge illégitime ? comment faire changer les choses ? en restant dans les limites de la légalité ? en violant la Loi ?

Ce qui est le plus attachant est la modestie et l’auto-dérision dont Cyril Montana sait faire preuve. À la différence d’un Ruffin que la modestie n’étouffait pas, Montana se moque de tout et avant tout de lui-même. Organise-t-il une marche collective, façon Gandhi, de Paris à Lacoste, la caméra de Thomas Bornot le suit, solitaire, le sac à l’épaule, rincé comme un chien errant, sur les routes de France, accompagné seulement par son fils… qui l’abandonne en gare de Fontainebleau. Invite-t-il tous les habitants de Lacoste à une assemblée générale ? la caméra filme encore une assemblée vide, réduite à quatre participants.

Cyril contre Goliath est un documentaire attachant qui, à partir d’un cas d’école ubuesque – la privatisation d’un petit village provençal – nous fait réfléchir avec un Don Quichotte plein d’énergie à la mobilisation collective et à ses limites.

Gam-Hee (Kim Minhee, l’actrice fétiche et la compagne à la ville de Hong Sangsoo), que son mari vient de quitter le temps d’un voyage d’affaires, rencontre trois amies. La première, proche de la retraite, s’est retirée du monde. La seconde, au mitan de sa vie, multiplie les passades. La troisième travaille dans un centre culturel qui programme une rétrospective des œuvres du réalisateur dont l’héroïne fut, quelques années plus tôt, la maîtresse.

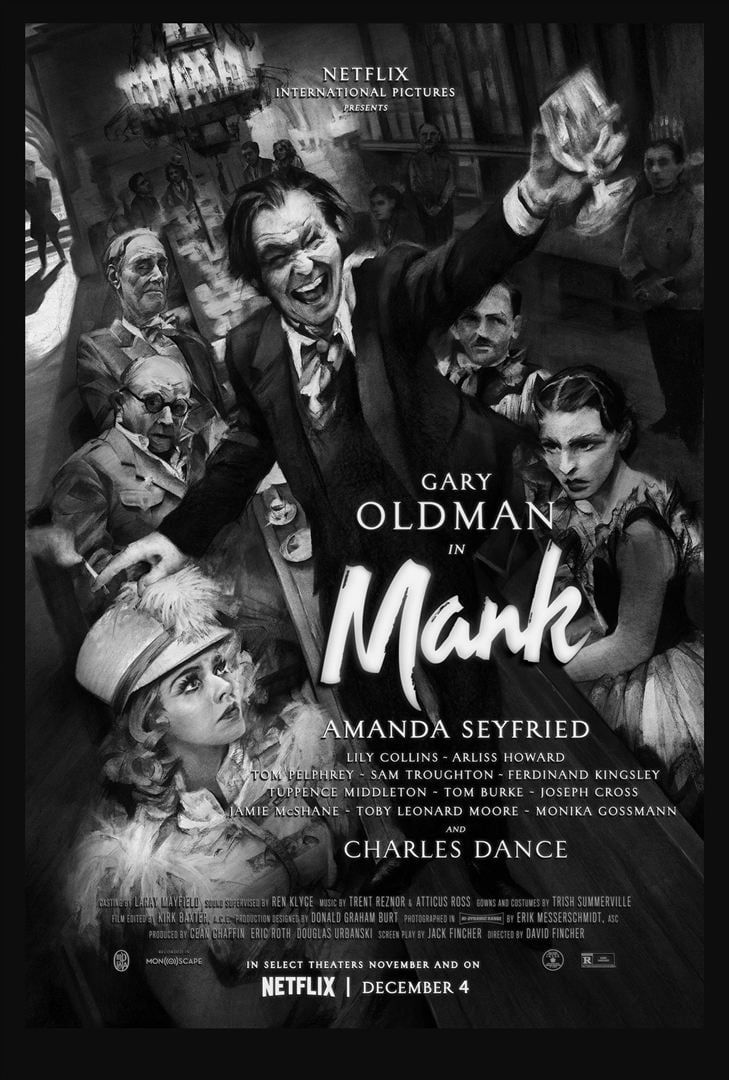

Gam-Hee (Kim Minhee, l’actrice fétiche et la compagne à la ville de Hong Sangsoo), que son mari vient de quitter le temps d’un voyage d’affaires, rencontre trois amies. La première, proche de la retraite, s’est retirée du monde. La seconde, au mitan de sa vie, multiplie les passades. La troisième travaille dans un centre culturel qui programme une rétrospective des œuvres du réalisateur dont l’héroïne fut, quelques années plus tôt, la maîtresse. 1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane.

1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane. Peipei est une jeune adolescente chinoise comme tant d’autres. Ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère à Shenzhen et prend chaque jour le train pour aller étudier à Hong Kong. Sa meilleure amie, Jo, sort avec Hao, un garçon plus âgé. Hao et ses amis trafiquent à la frontière, important illégalement en Chine continentale les téléphones portables dernier cri commercialisés pour l’instant à Hong Kong seulement. Pour récolter l’argent qui lui permettra de réaliser son rêve (partir avec Jo au Japon y voir tomber la neige), mais aussi par attirance pour Hao, Peipei accepte de participer à ces trafics.

Peipei est une jeune adolescente chinoise comme tant d’autres. Ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère à Shenzhen et prend chaque jour le train pour aller étudier à Hong Kong. Sa meilleure amie, Jo, sort avec Hao, un garçon plus âgé. Hao et ses amis trafiquent à la frontière, important illégalement en Chine continentale les téléphones portables dernier cri commercialisés pour l’instant à Hong Kong seulement. Pour récolter l’argent qui lui permettra de réaliser son rêve (partir avec Jo au Japon y voir tomber la neige), mais aussi par attirance pour Hao, Peipei accepte de participer à ces trafics. Savannah a vingt-cinq ans. En avril 2016, la documentariste Jeanne Dressen la découvre sur la place de la République, micro au poing, haranguant les foules, et s’attache à ses pas. La jeune femme est étudiante en sociologie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle espère intégrer l’ENS Ulm. Mais l’énergie qu’elle déploie chaque nuit, place de la République, l’empêche de se concentrer sur ses études.

Savannah a vingt-cinq ans. En avril 2016, la documentariste Jeanne Dressen la découvre sur la place de la République, micro au poing, haranguant les foules, et s’attache à ses pas. La jeune femme est étudiante en sociologie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle espère intégrer l’ENS Ulm. Mais l’énergie qu’elle déploie chaque nuit, place de la République, l’empêche de se concentrer sur ses études. En 1956, en Kabylie, Neïla, une jeune paysanne rejoint, après le sac de son village, le maquis où combattent son frère et son fiancé. Elle est bientôt arrêtée par l’armée française et incarcérée dans un camp. Elle partage sa cellule avec Suzanne, une infirmière française. Les deux femmes torturées se livrent l’une à l’autre tandis que plane le spectre des exécutions sommaires.

En 1956, en Kabylie, Neïla, une jeune paysanne rejoint, après le sac de son village, le maquis où combattent son frère et son fiancé. Elle est bientôt arrêtée par l’armée française et incarcérée dans un camp. Elle partage sa cellule avec Suzanne, une infirmière française. Les deux femmes torturées se livrent l’une à l’autre tandis que plane le spectre des exécutions sommaires.

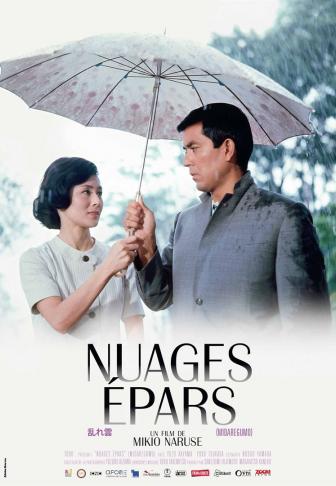

Mikio Naruse (1905-1969) est un des plus grands réalisateurs japonais. Mais sa renommée a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Ses films sont longtemps restés inédits en France. Son film le plus connu, Nuages flottants, n’y est sorti qu’en 1984.

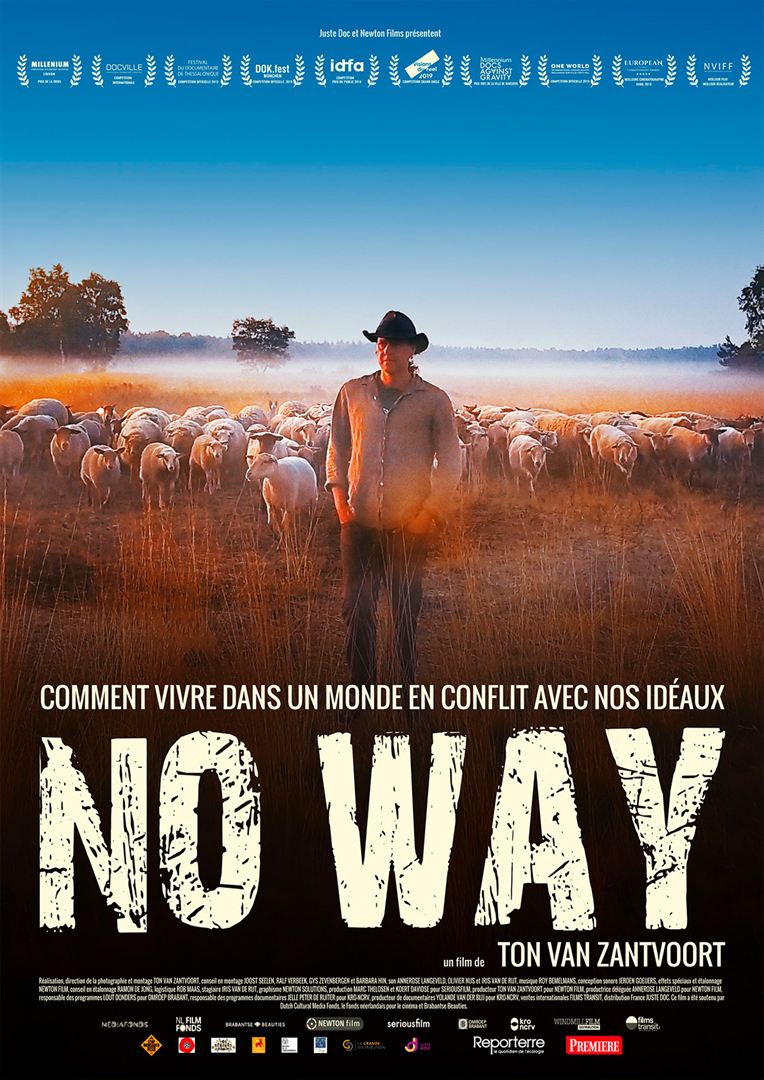

Mikio Naruse (1905-1969) est un des plus grands réalisateurs japonais. Mais sa renommée a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Ses films sont longtemps restés inédits en France. Son film le plus connu, Nuages flottants, n’y est sorti qu’en 1984. La quarantaine bien entamée, Stijn élève des moutons. Il peut compter sur le soutien de ses parents dont il a repris une partie des terres, de sa femme qui, diplômée d’une école d’agriculture, tient la comptabilité et de ses deux enfants. Mais cela ne suffit pas à faire face aux difficultés qui s’accumulent : les subventions se tarissent, les voisins qui lui refusent le droit de passage à ses bêtes, la concurrence d’exploitations plus grandes et plus mécanisées qui n’hésitent pas à aller chercher des bergers en Europe de l’est…

La quarantaine bien entamée, Stijn élève des moutons. Il peut compter sur le soutien de ses parents dont il a repris une partie des terres, de sa femme qui, diplômée d’une école d’agriculture, tient la comptabilité et de ses deux enfants. Mais cela ne suffit pas à faire face aux difficultés qui s’accumulent : les subventions se tarissent, les voisins qui lui refusent le droit de passage à ses bêtes, la concurrence d’exploitations plus grandes et plus mécanisées qui n’hésitent pas à aller chercher des bergers en Europe de l’est… L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité.

L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité.