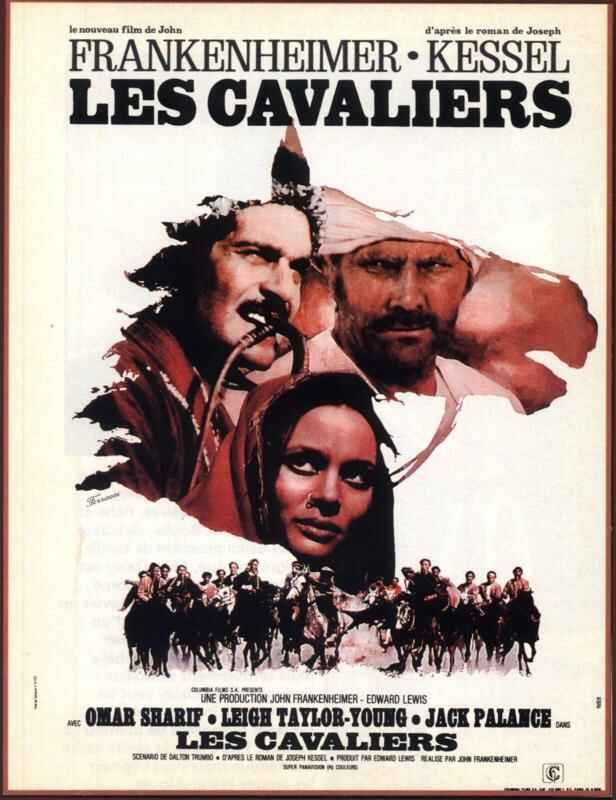

Ouroz (Omar Sharif) vit depuis toujours dans l’ombre envahissante de son père Toursène (Jack Palance), le chef des tchopendoz, ces fiers cavaliers afghans. Il voit enfin dans l’organisation d’un grand bouzkachi par le roi à Kaboul l’occasion de s’en émanciper. Chevauchant Jehol, le plus beau cheval de l’écurie de son père, il espère y triompher et en revenir avec une aura qui éclipsera enfin celle de son père.

Ouroz (Omar Sharif) vit depuis toujours dans l’ombre envahissante de son père Toursène (Jack Palance), le chef des tchopendoz, ces fiers cavaliers afghans. Il voit enfin dans l’organisation d’un grand bouzkachi par le roi à Kaboul l’occasion de s’en émanciper. Chevauchant Jehol, le plus beau cheval de l’écurie de son père, il espère y triompher et en revenir avec une aura qui éclipsera enfin celle de son père.

Mais durant le tournoi, Ouroz chute et se brise la jambe. Il refuse les soins qui lui sont prodigués à l’hôpital et décide de prendre la route du retour accompagné du seul Mokkhi, son fidèle palefrenier. Tandis que la gangrène le gagne, qui conduira finalement à l’amputation de sa jambe, Ouroz multiplie les défis suicidaires pour regagner sa propre estime et celle de son clan. En route, son chemin croise celui de Zéré (Leigh Taylor-Young), une nomade cupide qui incite Mokkhi à tuer Ouroz.

Ce film hollywoodien à gros budget, tourné en Afghanistan et en Espagne par un jeune réalisateur voué à une étonnante carrière avec un casting international, est l’adaptation du célèbre roman de Joseph Kessel publié trois ans plus tôt à peine.

Je l’avais lu en novembre dernier, profitant du temps libre laissé par le confinement pour dévorer ses cinq-cent-quatre-vingt-six pages. Plusieurs de mes amis, qui le plaçaient au sommet de leur panthéon, me l’avaient chaudement recommandé. Voici le commentaire que j’en faisais (mon narcissisme gagne dangereusement du terrain : je suis en train de m’auto-citer) : « J’ai le sentiment d’avoir lu Les Cavaliers trente (quarante ?) ans trop tard. L’exaltation de ses personnages, l’exotisme de ses décors m’auraient enthousiasmé à quinze ans. Mais à près de cinquante, celle-là m’a semblé caricaturale, celui-ci frelaté. »

J’étais néanmoins curieux d’en voir l’adaptation cinématographique. J’ai eu bien du mal à mettre la main dessus ; mais j’y suis enfin parvenu. Et je ne suis pas mécontent de ma persévérance. Pourtant, parmi mes amis, ceux même qui m’avaient vanté le livre de Kessel m’avaient mis en garde contre son adaptation : kitsch et vieilli.

J’ai trouvé au contraire que le film de Frankenheimer réussissait superbement à mettre en images ce conte oriental. Alors que les cinq-cent-quatre-vingt-six pages du livre m’avaient semblé bien longues, les cent-neuf minutes du film vont à l’essentiel sans rien sacrifier d’une intrigue pourtant foisonnante. Certes, le film a ce kitsch désuet des grands films en technicolor avec Curd Jürgens ou Charlton Heston. On pense au Docteur Jivago ou à Michel Strogoff. Mais ces références, ma foi, n’ont rien de déshonorant.

J’ai beaucoup – et sans doute trop – parlé de moi dans cette critique. C’était pour appuyer un point : l’opinion éminemment subjective qu’on se fait d’un film varie selon les conditions dans lesquelles on le voit. Eussé-je vu Les Cavaliers avant de lire le roman de Kessel, je l’aurais immanquablement trouvé démodé. Mais, prévenu de ces défauts, informé de l’intrigue et des personnages, j’y ai pris un plaisir que je n’aurais pas pris sinon.