Au milieu des 80ies, un groupe de jeunes comédiens en herbe intègre l’école du Théâtre des Amandiers. Ils vont se former avec Patrice Chéreau (Louis Garrel) et Pierre Romans (Micha Lescot). Le premier monte Platonov de Tchekhov, le second Penthésilée de Kleist.

Au milieu des 80ies, un groupe de jeunes comédiens en herbe intègre l’école du Théâtre des Amandiers. Ils vont se former avec Patrice Chéreau (Louis Garrel) et Pierre Romans (Micha Lescot). Le premier monte Platonov de Tchekhov, le second Penthésilée de Kleist.

Valeria Bruni-Tedeschi plonge dans ses souvenirs pour raconter ses années de formation au Théâtre des Amandiers. Elle y fréquenta des jeunes acteurs aussi talentueux que Agnès Jaoui, Vincent Perez, Eva Ionesco, Thibault de Montalembert (qui fait un cameo dans le jury d’admission du début du film), Bruno Todeschini, Marianne Denicourt, Thierry Ravel dont elle fut la compagne et qui mourut à vingt-huit ans d’une overdose après des débuts pourtant prometteurs. Avec eux, elle tint le rôle principal de Platonov qui fut monté à Nanterre puis porté à l’écran en 1987 sous le titre Hôtel de France par Chéreau lui-même.

On imagine volontiers le plaisir nostalgique qu’elle a pris à retrouver ses camarades et à se rappeler avec eux leur folle jeunesse. Nous avons tous connu dans nos vies une période fondatrice de notre jeunesse, un moment parfait, ou reconstitué comme tel dans notre mémoire embellissante, notre premier flirt, notre premier chagrin d’amour, l’année du brevet ou celle du bac, un voyage scolaire à Florence ou à Paris, un examen réussi ou même raté….

Ce plaisir régressif se voit et se sent. Les Amandiers est un film sur la jeunesse qui se perd du double point de vue de la réalisatrice, la cinquantaine bien frappée, et de celui des acteurs eux-mêmes qui ont déjà cette conscience aiguë. C’est un film inscrit dans son temps et dans son milieu – même si le théâtre permettait un étonnant brassement de classes qu’a vécu très intimement Valeria Bruni Tedeschi, héritière d’une richissime famille italienne exilée à Paris pour fuir les Brigades rouges.

Ses jeunes personnages dévorent la vie avec une énergie destructrice. Ils boivent, ils baisent, ils se droguent sans que leurs aînés ne leur mettent de frein. Ceux-ci auraient d’ailleurs plutôt tendance à les y encourager.

Les Amandiers est un film électrisant porté par des jeunes acteurs pleins de flamme. Ils pourraient être les enfants, ou à tout le moins les fils et filles spirituels, des acteurs et des actrices formés par Chéreau à Nanterre dans les 80ies. Nadia Tereszkiewicz (Tom, Babysitter, Seules les bêtes) mène la danse, incandescente. On voit mal comme le César du meilleur espoir féminin lui échapperait. Elle est entourée par une bande de jeunes acteurs tout aussi prometteurs qu’elle, Sofiane Bennacern, des faux airs de Félix Moati, en tête : Liv Henneguier (Crache cœur), Sarah Henochsberg (C’est ça l’amour), Suzanne Lindon (Seize printemps)….

Pour autant, le film souffre d’un manque de rythme et s’enlise dans une durée trop longue (il aurait pu facilement être amputé d’une bonne demi-heure). Il souffre aussi d’une musique envahissante : on a beau aimer Bach et Vivaldi – et Daydream de Wallace Collection – il n’était pas nécessaire d’en coller des extraits à chaque plan.

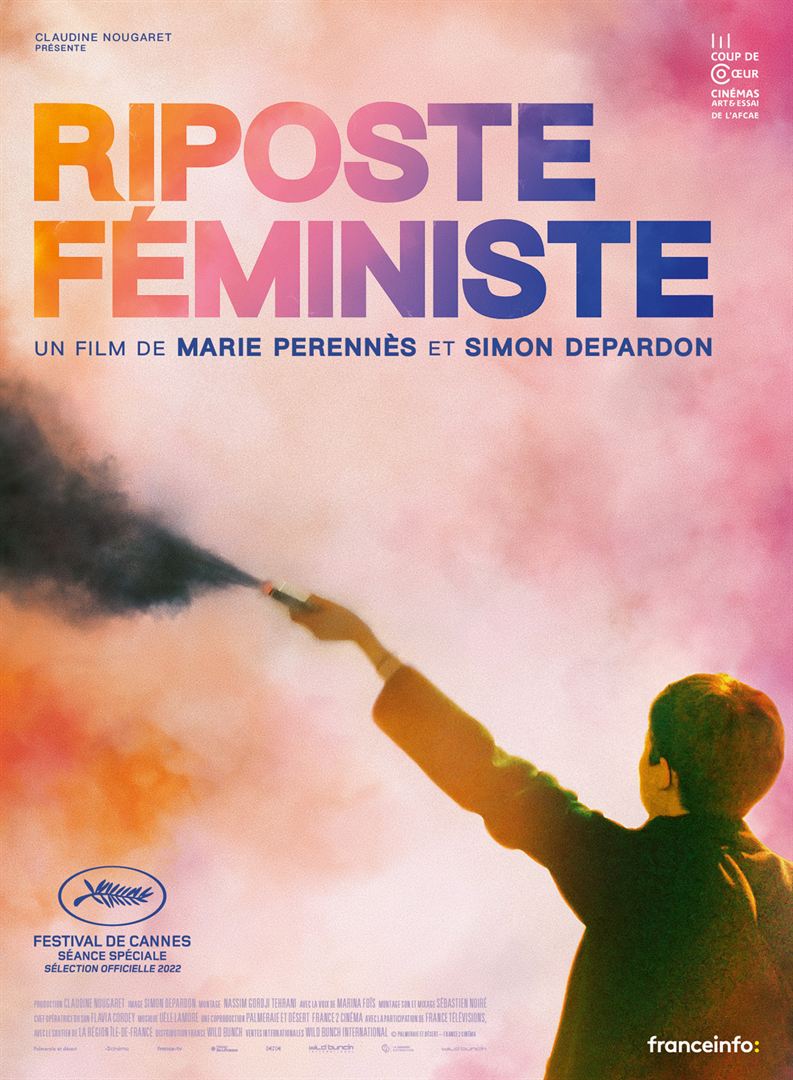

Partout en France, des militantes féministes collent sur les murs à la nuit tombée des slogans chocs sur des feuilles A4 peintes en noir qui dénoncent les féminicides et le patriarcat : « Je te crois » « Mon corps, mes choix » « Pas un.e de plus » « Ras le viol » « Non c’est non » « Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule ».

Partout en France, des militantes féministes collent sur les murs à la nuit tombée des slogans chocs sur des feuilles A4 peintes en noir qui dénoncent les féminicides et le patriarcat : « Je te crois » « Mon corps, mes choix » « Pas un.e de plus » « Ras le viol » « Non c’est non » « Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule ». Pauline Kael (1919-2001) fut en son temps la plus féroce et la plus célèbre critique de cinéma américaine. Née en Californie, Kael s’essaie à la création artistique après des études à Berkeley. Elle commence par hasard à écrire des critiques de cinéma en 1953 – en assassinant Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin – avant de rejoindre The New Yorker en 1967 dont elle tient la rubrique cinématographique jusqu’à son départ à la retraite en 1991.

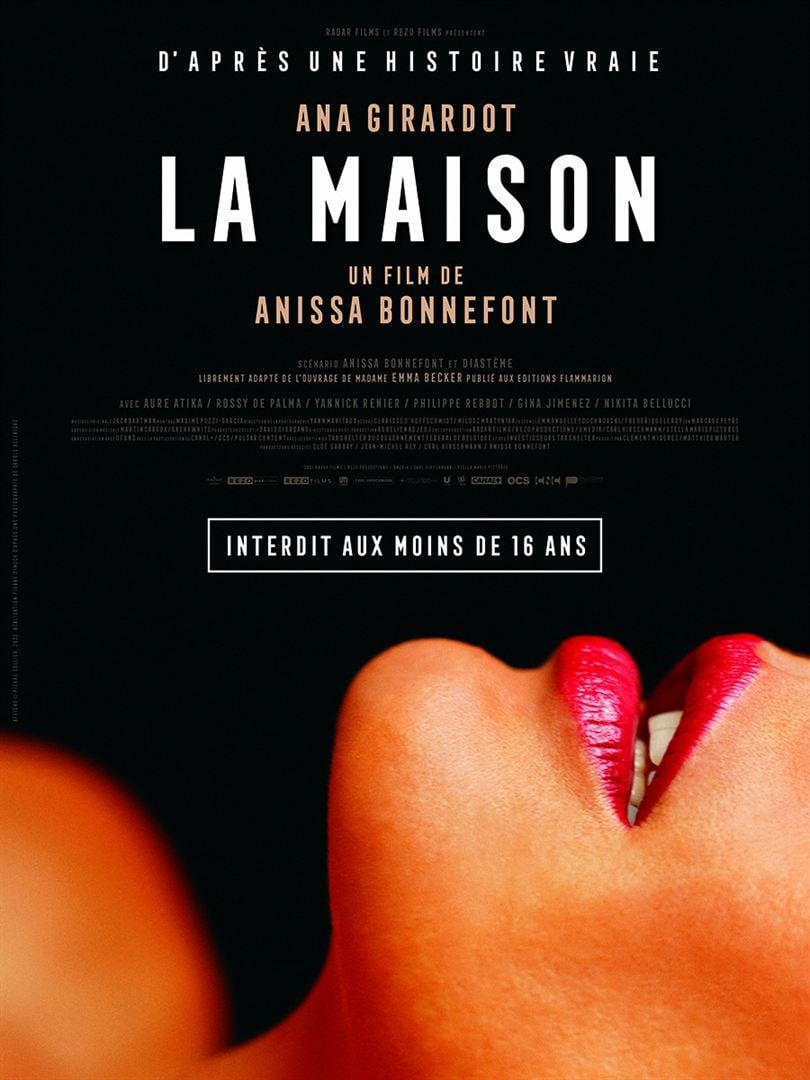

Pauline Kael (1919-2001) fut en son temps la plus féroce et la plus célèbre critique de cinéma américaine. Née en Californie, Kael s’essaie à la création artistique après des études à Berkeley. Elle commence par hasard à écrire des critiques de cinéma en 1953 – en assassinant Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin – avant de rejoindre The New Yorker en 1967 dont elle tient la rubrique cinématographique jusqu’à son départ à la retraite en 1991. La Maison est inspiré du livre éponyme d’Emma Becker qui fit scandale à sa sortie en août 2019. L’autrice, une jeune écrivaine française, y racontait les deux années qu’elle avait décidé de passer dans une maison close berlinoise pour y trouver la matière de son quatrième roman.

La Maison est inspiré du livre éponyme d’Emma Becker qui fit scandale à sa sortie en août 2019. L’autrice, une jeune écrivaine française, y racontait les deux années qu’elle avait décidé de passer dans une maison close berlinoise pour y trouver la matière de son quatrième roman. David (Benjamin Lavernhe) est kinésithérapeute à Briançon. Il forme avec Gabrielle (Julia Piaton) et les deux enfants qu’elle a eus d’un homme dont elle est en train de se séparer une famille recomposée épanouie et heureuse. Mais cet équilibre est rompu le jour où le jeune Jocojayé, un Guinéen qui vient de franchir illégalement la frontière franco-italienne et que les gendarmes poursuivent, se jette sous les roues du 4×4 familial. Sans y réfléchir, répondant à l’impératif de fraternité et d’hospitalité qui s’impose spontanément à lui, David le recueille et le cache. Il le confie au Refuge, une association briançonnaise qui accueille les demandeurs d’asile et les accompagne dans leur démarche.

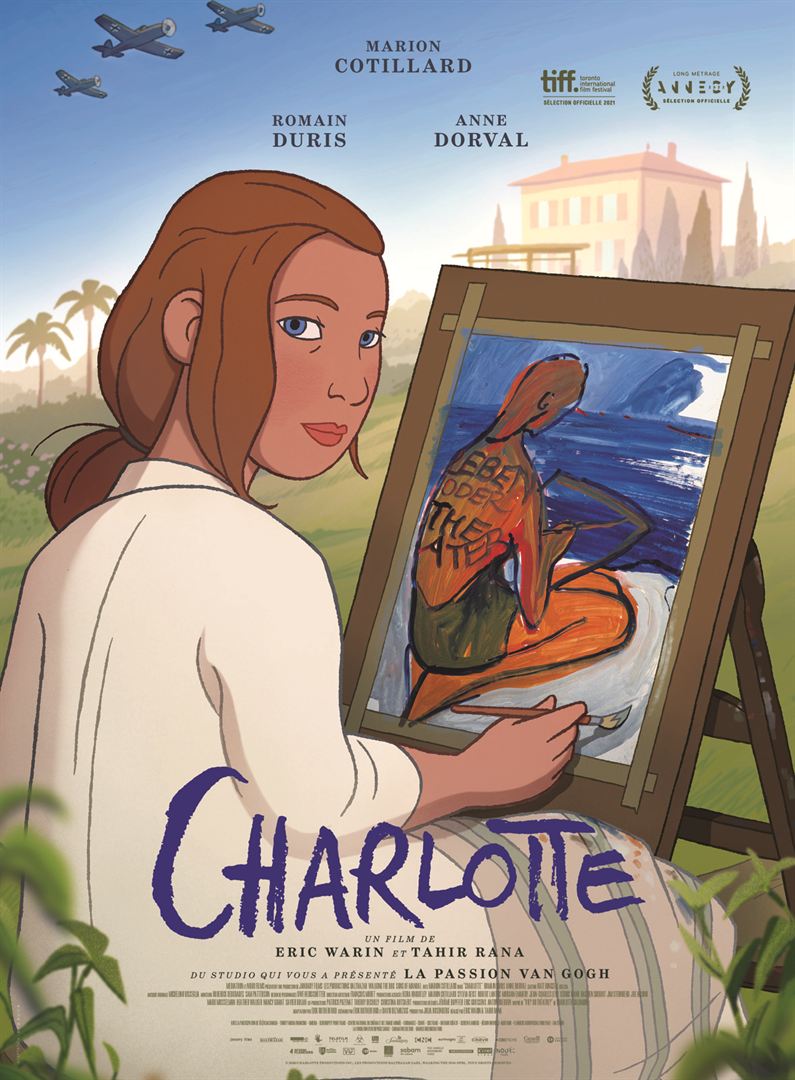

David (Benjamin Lavernhe) est kinésithérapeute à Briançon. Il forme avec Gabrielle (Julia Piaton) et les deux enfants qu’elle a eus d’un homme dont elle est en train de se séparer une famille recomposée épanouie et heureuse. Mais cet équilibre est rompu le jour où le jeune Jocojayé, un Guinéen qui vient de franchir illégalement la frontière franco-italienne et que les gendarmes poursuivent, se jette sous les roues du 4×4 familial. Sans y réfléchir, répondant à l’impératif de fraternité et d’hospitalité qui s’impose spontanément à lui, David le recueille et le cache. Il le confie au Refuge, une association briançonnaise qui accueille les demandeurs d’asile et les accompagne dans leur démarche. Charlotte Salomon est morte à Auschwitz en 1943. Elle avait vingt-six ans. Elle était enceinte de cinq mois de son mari, qu’elle avait rencontré à Villefranche-sur-mer où elle était venue se réfugier en 1939. Elle avait quitté ses parents et l’Allemagne nazie où sa judéité l’avait empêchée de suivre les cours de l’Académie des arts de Berlin.

Charlotte Salomon est morte à Auschwitz en 1943. Elle avait vingt-six ans. Elle était enceinte de cinq mois de son mari, qu’elle avait rencontré à Villefranche-sur-mer où elle était venue se réfugier en 1939. Elle avait quitté ses parents et l’Allemagne nazie où sa judéité l’avait empêchée de suivre les cours de l’Académie des arts de Berlin. Baptiste (Pablo Pauly) mène une vie en apparence bien rangée. Il est chef de rayon à la FNAC Saint Lazare. Il est en couple depuis huit ans avec Samia (Hafsia Herzi), une étudiante en dernière année de ses longues études de pharmacie qu’il accompagne parfois la nuit pour des actions de dépistage auprès des prostitué.e.s du XXième arrondissement. C’est là qu’il croise Cookie Kunty (Romain Eck) et ses ami.e.s drag queens. La fascination est immédiate.

Baptiste (Pablo Pauly) mène une vie en apparence bien rangée. Il est chef de rayon à la FNAC Saint Lazare. Il est en couple depuis huit ans avec Samia (Hafsia Herzi), une étudiante en dernière année de ses longues études de pharmacie qu’il accompagne parfois la nuit pour des actions de dépistage auprès des prostitué.e.s du XXième arrondissement. C’est là qu’il croise Cookie Kunty (Romain Eck) et ses ami.e.s drag queens. La fascination est immédiate. Le titre original de ce film est Maixabel, du prénom de son héroïne. Il est inspiré de son histoire. Maixabel Lasa est la veuve de Juan María Jáuregui, qui fut le gouverneur civil – l’équivalent d’un préfet en France – de la province basque de Guipúzcoa de 1994 à 1996 avant d’être assassiné par l’ETA le 29 juillet 2000 à Tolosa. Onze ans plus tard, après avoir rompu avec l’ETA, deux de ses assassins souhaitèrent rencontrer sa veuve.

Le titre original de ce film est Maixabel, du prénom de son héroïne. Il est inspiré de son histoire. Maixabel Lasa est la veuve de Juan María Jáuregui, qui fut le gouverneur civil – l’équivalent d’un préfet en France – de la province basque de Guipúzcoa de 1994 à 1996 avant d’être assassiné par l’ETA le 29 juillet 2000 à Tolosa. Onze ans plus tard, après avoir rompu avec l’ETA, deux de ses assassins souhaitèrent rencontrer sa veuve. Paul Graff a onze ans. Il grandit dans le Queens, un quartier de New York, au sein d’une famille juive ashkénaze (son arrière-grand-mère a fui les pogroms d’Ukraine) qui se réunit régulièrement autour de grandes tablées bruyantes. Paul est couvé par sa mère (Anne Hathaway) mais élevé à la dure par son père (Jeremy Strong). Il est profondément attaché à son grand-père (Anthony Hopkins). Ecolier rêveur, plus doué pour le dessin que pour les matières académiques, il fait son entrée au collège et s’y lie immédiatement d’amitié avec Johnny, un jeune redoublant noir élevé par sa grand-mère grabataire.

Paul Graff a onze ans. Il grandit dans le Queens, un quartier de New York, au sein d’une famille juive ashkénaze (son arrière-grand-mère a fui les pogroms d’Ukraine) qui se réunit régulièrement autour de grandes tablées bruyantes. Paul est couvé par sa mère (Anne Hathaway) mais élevé à la dure par son père (Jeremy Strong). Il est profondément attaché à son grand-père (Anthony Hopkins). Ecolier rêveur, plus doué pour le dessin que pour les matières académiques, il fait son entrée au collège et s’y lie immédiatement d’amitié avec Johnny, un jeune redoublant noir élevé par sa grand-mère grabataire. Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires.

Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires.