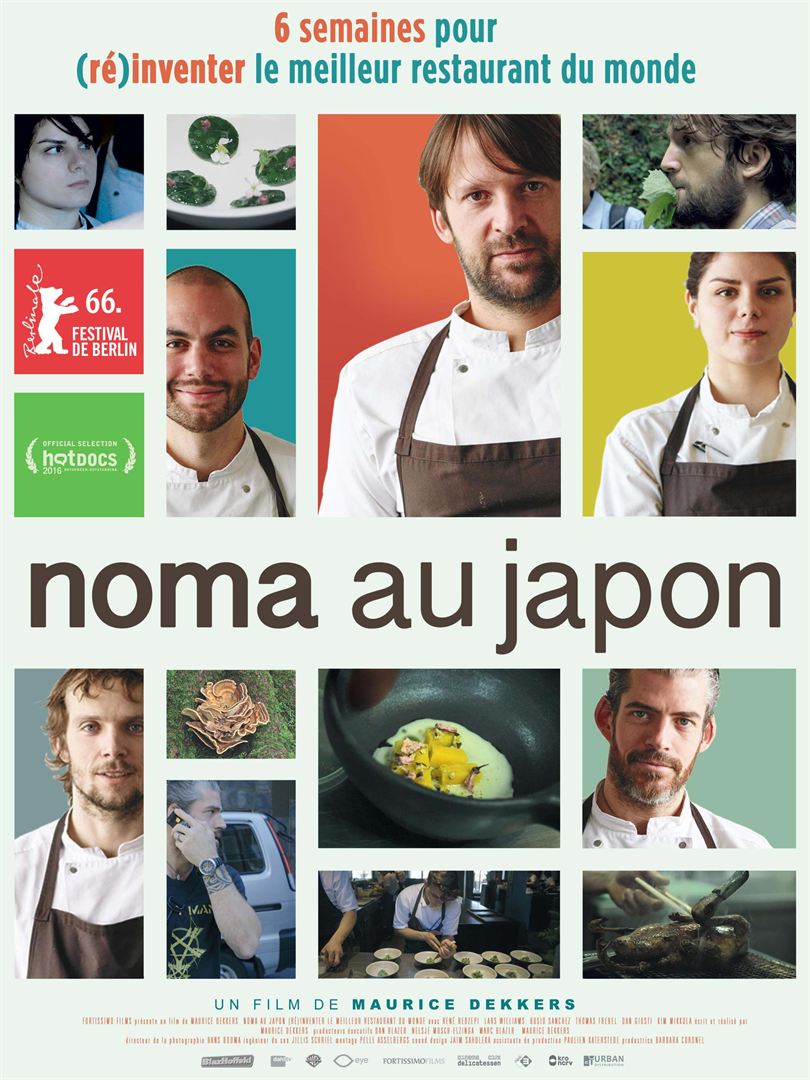

En 2010, 2011, 2012 et 2014, le restaurant danois Noma a été sacré meilleur restaurant au monde – avant de céder la place les années suivantes à un restaurant espagnol (2015), italien (2016) et américain (2017). Au sommet de sa gloire, début 2015, la brigade de René Redzepi décide d’ouvrir une résidence de deux mois à l’hôtel Mandarin Oriental de Tokyo. Le documentariste Maurice Dekkers a filmé cette aventure.

En 2010, 2011, 2012 et 2014, le restaurant danois Noma a été sacré meilleur restaurant au monde – avant de céder la place les années suivantes à un restaurant espagnol (2015), italien (2016) et américain (2017). Au sommet de sa gloire, début 2015, la brigade de René Redzepi décide d’ouvrir une résidence de deux mois à l’hôtel Mandarin Oriental de Tokyo. Le documentariste Maurice Dekkers a filmé cette aventure.

Grosse déception devant ce documentaire que j’étais pourtant parti voir l’eau à la bouche. Il ressemble trop à un long clip publicitaire calqué sur les émissions de cuisine-réalité. Comme dans Top chef, un suspens artificiel est construit de toutes pièces : les cuisiniers danois réussiront-ils en moins de six semaines à inventer un service en quatorze plats mariant les saveurs japonaises et occidentales ? On sait par avance que le défi sera relevé et que Noma ouvrira au jour J.

Comme dans MasterChef, c’est la quête obsessionnelle de la perfection, la ténacité, la résistance à l’échec qui sont vantés. Étrange époque que la nôtre où ces vertus guerrières ne trouvent plus guère à s’exercer qu’en cuisine. René Redzepi, le fils d’un immigré macédonien, est le chef d’orchestre de cet impressionnant ballet, qui pousse ses équipes à se dépasser. Autour de lui, une cohorte de trentenaires tatoués se dévouent corps et âme dans un anglais cosmopolite : un Allemand méthodique, une Espagnole ambitieuse, un Danois stressé…

Il y avait pourtant autre chose à dire sur Noma que cette odyssée nipponne. Comment le petit restaurant ouvert en 2004 s’est hissé en quelques années au rang des meilleurs tables au monde. Comment aussi il a traversé en 2013 la polémique dont il avait été l’objet après avoir empoisonné une soixantaine de ses clients.

Dans le même genre, on préfèrera sans hésitation El Bulli, consacré à la cuisine du génial chef catalan Adrian Ferra ou, plus encore, Entre les Bras, ce documentaire au si joli titre qui racontait l’histoire du 3-étoilles Michelin de Laguiole dirigé par Michel Bras et son fils Sébastien.

Aurore sent venir les premières manifestations de la ménopause. Elle élève seule à La Rochelle deux filles bientôt adultes. L’aînée lui annonce qu’elle est enceinte. La cadette va quitter le nid familial. Comme si ce n’était déjà pas trop tôt, son nouveau patron la pousse à bout.

Aurore sent venir les premières manifestations de la ménopause. Elle élève seule à La Rochelle deux filles bientôt adultes. L’aînée lui annonce qu’elle est enceinte. La cadette va quitter le nid familial. Comme si ce n’était déjà pas trop tôt, son nouveau patron la pousse à bout. La Grande Guerre – qu’on n’appelait pas encore la Première – a levé son lourd tribut sur les Laffont, une famille de notables provinciaux. Jean, le benjamin, est porté comme tant d’autres disparu. Marcel, le cadet, a perdu l’usage de la parole. Georges l’aîné est parti pendant quatre années en AOF, se livrer à la contrebande de main d’œuvre et d’objets d’art, pour oublier l’enfer de Verdun.

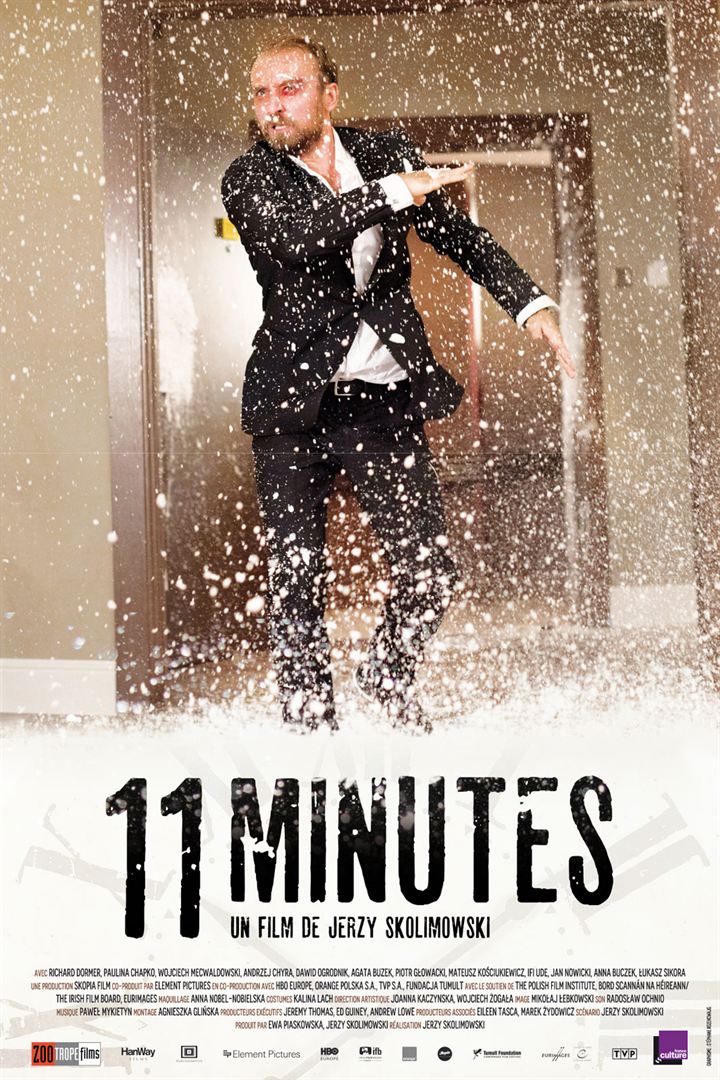

La Grande Guerre – qu’on n’appelait pas encore la Première – a levé son lourd tribut sur les Laffont, une famille de notables provinciaux. Jean, le benjamin, est porté comme tant d’autres disparu. Marcel, le cadet, a perdu l’usage de la parole. Georges l’aîné est parti pendant quatre années en AOF, se livrer à la contrebande de main d’œuvre et d’objets d’art, pour oublier l’enfer de Verdun. Une actrice a rendez-vous dans une suite d’hôtel pour passer une audition ; son mari, très jaloux, la traque. Un groupe de bonne sœurs achètent un hot dog ; le vendeur est un ancien professeur qui a eu maille à partir avec la police. Un dealer sillonne Varsovie en moto. Une équipe de SOS Médecins secourt une parturiente séquestrée par un mari violent. Un retraité peint sur les bords de la Vistule. Un jeune homme décide de se venger d’un prêteur sur gages. Une jeune femme promène son chien.

Une actrice a rendez-vous dans une suite d’hôtel pour passer une audition ; son mari, très jaloux, la traque. Un groupe de bonne sœurs achètent un hot dog ; le vendeur est un ancien professeur qui a eu maille à partir avec la police. Un dealer sillonne Varsovie en moto. Une équipe de SOS Médecins secourt une parturiente séquestrée par un mari violent. Un retraité peint sur les bords de la Vistule. Un jeune homme décide de se venger d’un prêteur sur gages. Une jeune femme promène son chien. Régis Sauder est né à Forbach. Pas dans sa partie la plus chic. Mais « en bas », dans le quartier des houillères, avant que la crise ne frappe, que l’emploi ne se raréfie, que la population, abandonnée à sa rancœur ne cède aux sirènes du Front national, représenté par Florian Philippot, un enfant du cru.

Régis Sauder est né à Forbach. Pas dans sa partie la plus chic. Mais « en bas », dans le quartier des houillères, avant que la crise ne frappe, que l’emploi ne se raréfie, que la population, abandonnée à sa rancœur ne cède aux sirènes du Front national, représenté par Florian Philippot, un enfant du cru. Peut-être, cher lecteur, ne faut-il pas vous dévoiler l’histoire trop vite et vous laisser la découvrir.

Peut-être, cher lecteur, ne faut-il pas vous dévoiler l’histoire trop vite et vous laisser la découvrir. En 1995, à Alger, tandis que la guerre civile gronde, que les islamistes du FIS imposent leurs règles, les femmes vont au hammam. Fatima, la quarantaine, en tient les clés. Samia l’assiste qui rêve au prince charmant. Nadia vient de divorcer et espère enfin jouir de la vie ; mais elle s’attire la rancœur de sa belle-mère, Aicha, et la désapprobation de son amie de fac, Zahia, qui s’est convertie à un islamiste rigoriste.

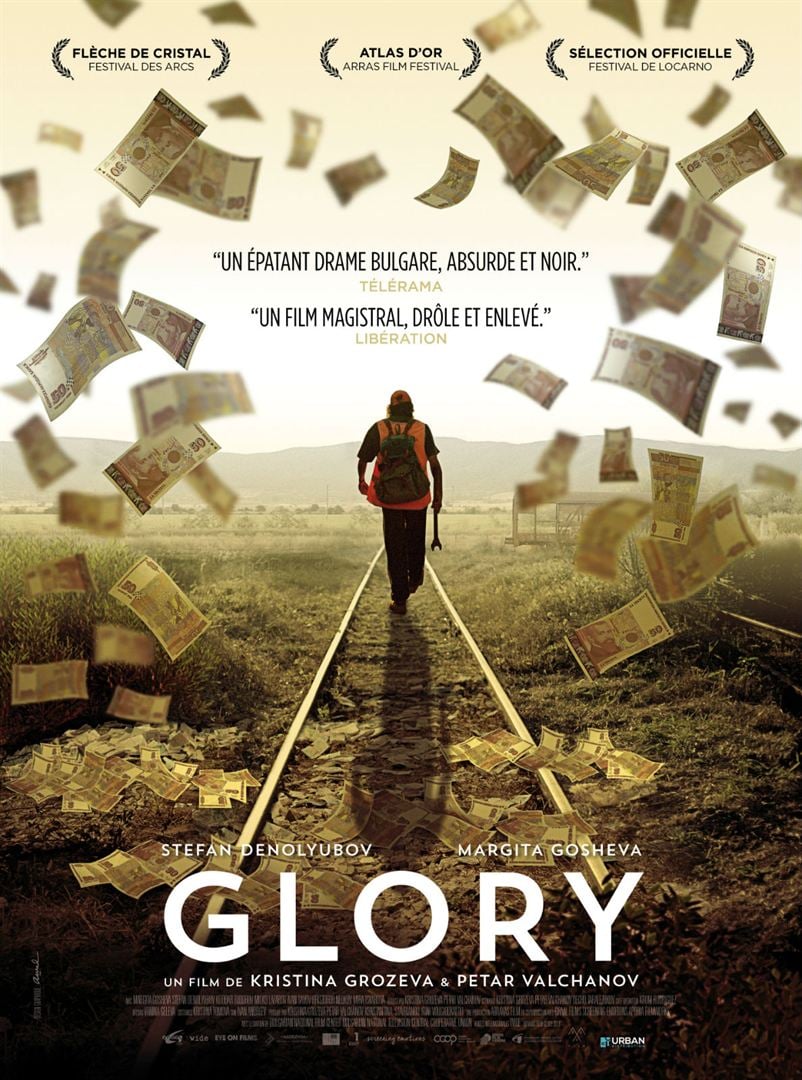

En 1995, à Alger, tandis que la guerre civile gronde, que les islamistes du FIS imposent leurs règles, les femmes vont au hammam. Fatima, la quarantaine, en tient les clés. Samia l’assiste qui rêve au prince charmant. Nadia vient de divorcer et espère enfin jouir de la vie ; mais elle s’attire la rancœur de sa belle-mère, Aicha, et la désapprobation de son amie de fac, Zahia, qui s’est convertie à un islamiste rigoriste. Tsanko est cantonnier aux Chemins de fer bulgare. Il vit seul, dans une masure misérable. Sa seule passion : ses lapins. Il est bègue, pas très intelligent, mais il est intègre dans un pays où le système D prévaut. Aussi, quand il trouve sur les rails des liasses de billets de banque, il les apporte sans hésitation aux autorités.

Tsanko est cantonnier aux Chemins de fer bulgare. Il vit seul, dans une masure misérable. Sa seule passion : ses lapins. Il est bègue, pas très intelligent, mais il est intègre dans un pays où le système D prévaut. Aussi, quand il trouve sur les rails des liasses de billets de banque, il les apporte sans hésitation aux autorités. En 1994, le directeur de la Guardia civil (la police nationale espagnole), accusé de corruption, fuit le pays. L’Homme aux mille visages raconte l’histoire de sa traque et le rôle obscur qu’y joua Francesco Paesa, un ex agent secret.

En 1994, le directeur de la Guardia civil (la police nationale espagnole), accusé de corruption, fuit le pays. L’Homme aux mille visages raconte l’histoire de sa traque et le rôle obscur qu’y joua Francesco Paesa, un ex agent secret. Le concours Eloquentia désigne chaque année le meilleur orateur parmi les étudiants de Paris 8 et les habitants de Seine-Saint-Denis. Une formation y prépare qu’animent un avocat, une dramaturge, un slameur…

Le concours Eloquentia désigne chaque année le meilleur orateur parmi les étudiants de Paris 8 et les habitants de Seine-Saint-Denis. Une formation y prépare qu’animent un avocat, une dramaturge, un slameur…