Un couple. Un foyer. Il meurt dans un accident de voiture. Elle le pleure. Mais il est toujours là. Il est devenu un fantôme. Sous un drap blanc. Sa présence défie le temps.

Un couple. Un foyer. Il meurt dans un accident de voiture. Elle le pleure. Mais il est toujours là. Il est devenu un fantôme. Sous un drap blanc. Sa présence défie le temps.

Vous aimez les films de fantôme ? Des films de fantôme qui font peur avec des japonaises toutes mouillées qui sortent de la télé façon Ring ? Des films de fantômes qui font rire façon Casper ? ou des films de fantômes qui font pleurer façon Ghost avec Patrick Swayze ? Vous faites fausse route. A Ghost story n’est pas un film de fantômes. Ou plutôt A Ghost story est un film sur un fantôme qui ne ressemble en rien à tous les films de fantômes.

S’il fallait trouver une généalogie à ce film unique et déroutant, il faudrait peut-être aller la chercher du côté de Terrence Malick et de son ambition métaphysique de raconter l’histoire de la vie et du monde à travers ses films. Car A Ghost story sous ses couverts minimalistes est bouffi d’ambition. Au programme : la vie, la mort, l’amour. Rien moins.

Soit ça passe. Soit ça casse. Quatre étoiles. Ou zéro.

J’aurais adoré adorer ce film parce que j’adore me laisser emporter dans des histoires poignantes qui interrogent le sens de l’existence, la beauté de la vie, son inanité aussi, la fidélité qui survit par-delà la mort. C’est ce que racontait à sa façon Ghost avec Patrick Swayze. Je sens d’ici cher lecteur votre sourcil se froncer, vous demandant si je suis sérieux ou pas quand je vous confesse avoir aimé cette guimauve démodée. Je le confesse…

Le problème de A Ghost story est qu’il ne m’a jamais ému. Les premières minutes nous montrent un couple. Un couple qui s’aime. Mais un couple aussi qui se dispute : elle veut déménager de cette maison où elle se sent mal à l’aise ; il veut au contraire y rester car il s’y sent bien. On ne s’attache guère à ce couple trop parfait pour être réaliste, interprété par les trop beaux Casey Affleck – plus sexy mais plus marmonnant que jamais – et Rooney Mara – dont les yeux immenses dévorent le visage à la Audrey Hepburn.

Puis survient le drame. On n’en verra rien. Sinon deux voitures cabossées. Son corps saignant au volant. Puis son cadavre à la morgue qu’elle contemple catatonique, mais l’œil sec.

Là non plus, l’émotion ne prend pas. Ce drame aurait dû nous dévaster. Il ne nous émeut pas. Pas plus que nous attendrit la silhouette – qu’il est difficile de ne pas trouver ridicule – de Casey Affleck désormais mutique et caché sous un grand drap blanc.

A Ghost story est un film qu’on n’oublie pas. C’est peut-être un film éblouissant. C’est ce qu’en ont pensé les festivaliers à Sundance en janvier puis à Deauville en septembre qui lui ont fait un triomphe. Mais c’est un film qui ne m’a pas plus faute de m’avoir touché.

À Pékin, au cœur de la Cité interdite, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, un peintre jésuite peint le portrait d’une princesse mandchoue à la cour de l’empereur de Chine.

À Pékin, au cœur de la Cité interdite, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, un peintre jésuite peint le portrait d’une princesse mandchoue à la cour de l’empereur de Chine. À Alger en 2008, Amal et Samir s’apprêtent à fêter leurs vingt ans de mariage. L’enthousiasme de leur jeunesse a été mis à mal par la guerre civile et par la chape de plomb qui s’est abattue sur l’Algérie. Ils s’opposent sur l’avenir de leur fils Fahim : Amal voudrait qu’il parte étudier à l’étranger mais Samir veut qu’il reste en Algérie.

À Alger en 2008, Amal et Samir s’apprêtent à fêter leurs vingt ans de mariage. L’enthousiasme de leur jeunesse a été mis à mal par la guerre civile et par la chape de plomb qui s’est abattue sur l’Algérie. Ils s’opposent sur l’avenir de leur fils Fahim : Amal voudrait qu’il parte étudier à l’étranger mais Samir veut qu’il reste en Algérie. Teresa a la cinquantaine bien entamée. Elle a travaillé toute sa vie au service de la même famille qui s’en sépare. Elle entreprend un long voyage en autobus pour aller recommencer sa vie. Il s’interrompt au milieu du désert suite à une panne.

Teresa a la cinquantaine bien entamée. Elle a travaillé toute sa vie au service de la même famille qui s’en sépare. Elle entreprend un long voyage en autobus pour aller recommencer sa vie. Il s’interrompt au milieu du désert suite à une panne. Les forces du Mal commandées par l’infâme Snoke, secondé par Kylo Ren (Adam Driver), le propre fils de Han Solo, passé du côté obscur de la Force, sont sur le point d’anéantir l’armée de la Résistance de la princesse Leia (Carrie Fisher).

Les forces du Mal commandées par l’infâme Snoke, secondé par Kylo Ren (Adam Driver), le propre fils de Han Solo, passé du côté obscur de la Force, sont sur le point d’anéantir l’armée de la Résistance de la princesse Leia (Carrie Fisher). Hercule Poirot, le célèbre détective belge, a pris place à bord de l’Orient-express à Istanbul. Un crime est commis à bord tandis que le train est bloqué par la neige. Poirot enquête.

Hercule Poirot, le célèbre détective belge, a pris place à bord de l’Orient-express à Istanbul. Un crime est commis à bord tandis que le train est bloqué par la neige. Poirot enquête.

Au Chili, de nos jours, Mariana, la quarantaine, vit l’existence désœuvrée d’une héritière. Elle sèche les conseils d’administration de la société de son père, gère sans passion la galerie d’art qu’il lui a achetée, traite son chien mieux que sa bonne, tente sans succès d’avoir un enfant d’un mari qu’elle n’aime plus. À ses heures perdues, elle fait de l’équitation. Son moniteur travaillait à la DINA, la sinistre police militaire pinochiste, sous les ordres de son père. Il est sur le point d’être jugé pour crimes contre l’humanité.

Au Chili, de nos jours, Mariana, la quarantaine, vit l’existence désœuvrée d’une héritière. Elle sèche les conseils d’administration de la société de son père, gère sans passion la galerie d’art qu’il lui a achetée, traite son chien mieux que sa bonne, tente sans succès d’avoir un enfant d’un mari qu’elle n’aime plus. À ses heures perdues, elle fait de l’équitation. Son moniteur travaillait à la DINA, la sinistre police militaire pinochiste, sous les ordres de son père. Il est sur le point d’être jugé pour crimes contre l’humanité. Vétéran du grand banditisme, Frank Valken (Olivier Gourmet) organise méticuleusement un ultime casse avant de prendre sa retraite. Le braquage se déroule parfaitement jusqu’au départ de la bande de Valken et à l’arrivée d’un trio d’assassins qui exécutent froidement les témoins, parmi lesquels la juge Pirotte (Natacha Régnier) qui instruisait une affaire vieille de trente ans aux ramifications politiques.

Vétéran du grand banditisme, Frank Valken (Olivier Gourmet) organise méticuleusement un ultime casse avant de prendre sa retraite. Le braquage se déroule parfaitement jusqu’au départ de la bande de Valken et à l’arrivée d’un trio d’assassins qui exécutent froidement les témoins, parmi lesquels la juge Pirotte (Natacha Régnier) qui instruisait une affaire vieille de trente ans aux ramifications politiques. Kabwita vit dans la misère au Katanga, dans un petit village reculé à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi. Avec sa femme et ses enfants, il aimerait faire bâtir une maisonnée sur son terrain et quitter le taudis dont il est locataire. Il fabrique du charbon de bois.

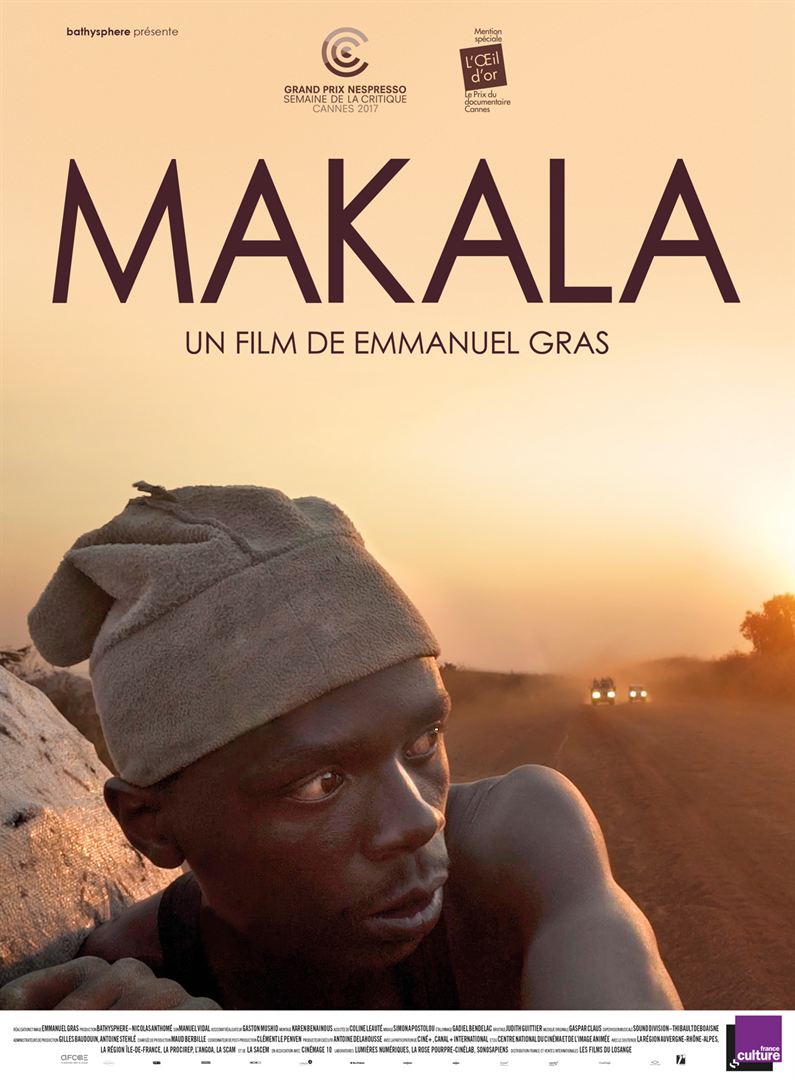

Kabwita vit dans la misère au Katanga, dans un petit village reculé à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi. Avec sa femme et ses enfants, il aimerait faire bâtir une maisonnée sur son terrain et quitter le taudis dont il est locataire. Il fabrique du charbon de bois.