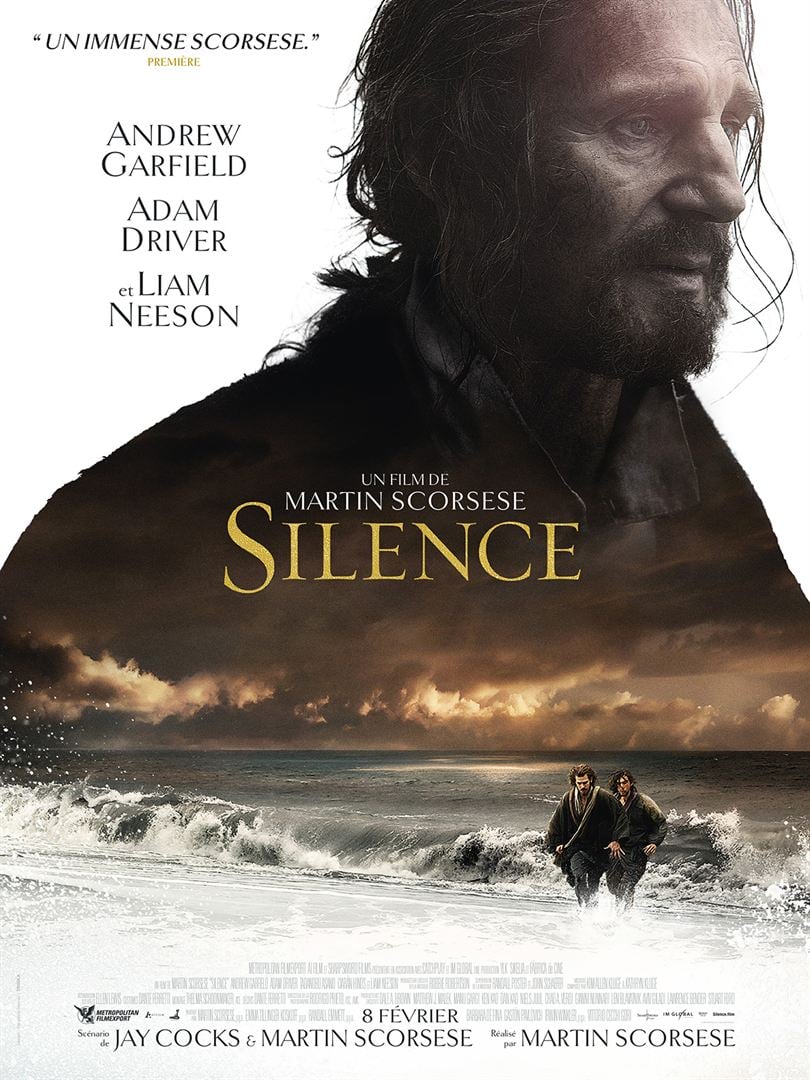

Au XVIIème siècle, des missionnaires chrétiens ont commencé l’évangélisation du Japon avant que le pouvoir shogunal, inquiet de ces influences étrangères, ne prohibe la foi catholique et n’interdise à ces prêtres l’accès à l’archipel. Deux jeunes Jésuites bravent cet interdit pour retrouver la trace d’un des leurs dont la rumeur prétend qu’il aurait apostasié.

Au XVIIème siècle, des missionnaires chrétiens ont commencé l’évangélisation du Japon avant que le pouvoir shogunal, inquiet de ces influences étrangères, ne prohibe la foi catholique et n’interdise à ces prêtres l’accès à l’archipel. Deux jeunes Jésuites bravent cet interdit pour retrouver la trace d’un des leurs dont la rumeur prétend qu’il aurait apostasié.

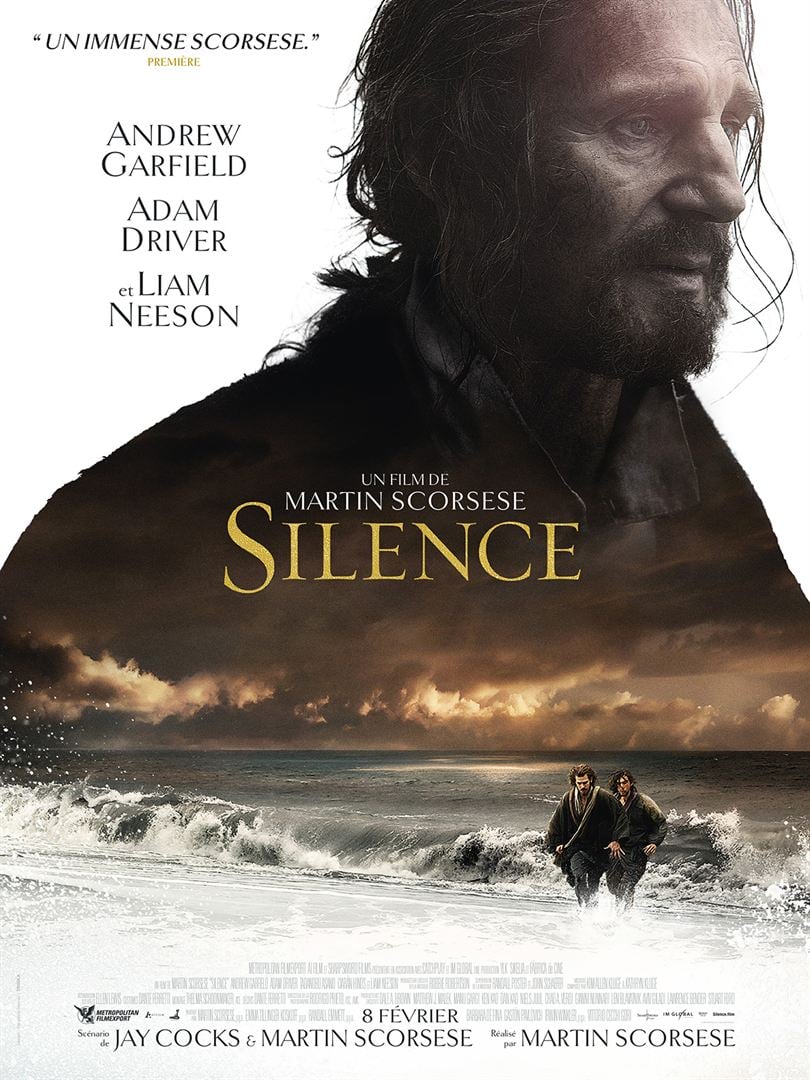

« Silence » est l’adaptation du roman éponyme de Shūsaku Endo, un auteur japonais né au début du XXème d’une mère chrétienne, qui a suivi une partie de ses études en France et dont l’œuvre est souvent comparée à celle de l’écrivain catholique Graham Greene. Écrit en 1966, « Silence » ne fut traduit en français qu’en 1992 (Denoël) et publié en poche en 2010 seulement (Folio) quand la rumeur se répandit que Scorsese en préparait l’adaptation.

Le grand maître, qui abandonna le séminaire pour le cinéma et dont toute l’œuvre est traversée par un questionnement sur la foi, en réalise une adaptation grandiose aux dimensions hors normes. « Silence » dure deux heures quarante et une, une durée à laquelle le rythme pétaradant et la brièveté des courts épisodes des séries TV ne nous ont plus habitués. La photographie de Rodrigo Prieto livre quelques plans d’anthologie : trois prêtres descendant l’escalier monumental d’une église, une jonque voguant sur la mer de Chine, une plage battue par les vents où débarquent clandestinement les deux missionnaires.

« Silence » est un film sur la foi. La foi qu’on possède. La foi qu’on transmet.

La foi qu’on possède. Difficile de ne pas céder à l’anachronisme en interprétant à l’aune de nos mondes désenchantés la foi qui animait deux missionnaires du XVIIème siècle. Qu’on croit au Ciel ou qu’on n’y croit pas, bien dérisoire nous semblera aujourd’hui l’épreuve du fumi-e pratiquée par la police shogunale afin de dépister les croyants : fouler au pied l’effigie du Christ ou mourir dans les pires tortures (noyades, crucifixions, pendaisons par les pieds, ces tortures raffinées sont filmées avec le voyeurisme malsain qui caractérise nombre des réalisations de Scorsese). Peut-on abjurer sa Foi pour sauver la vie de ses Frères ? Ou faut-il au contraire souffrir le martyre pour sauver leurs âmes ?

La foi qu’on transmet. Comme « Mission » de Roland Joffé – mais avec autrement plus de subtilité et beaucoup moins de musique – « Silence » interroge les desseins de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Le post-colonialisme est passé par là. Il y a trente ans, dans « Mission », les Guaranis étaient des victimes passives des guerres de conquêtes qui opposaient l’Espagne au Portugal en Amérique latine. Dans « Silence », le Japon est devenu l’agent de son destin. L’inquisiteur Inoue-Sama incarne à merveille le raffinement et l’intelligence de cette résistance aux influences étrangères. Une résistance qui durera plus de deux siècles jusqu’à ce que les bateaux du Commodore Perry ne forcent la baie d’Edo et ne contraignent le Japon des Meiji à s’ouvrir au monde.

Revenons à nos Jésuites. On ne dira pas comment ils résoudront, chacun à leur façon, les dilemmes auxquels ils sont confrontés. Ces questions auraient pu rester en suspens, laissant à chaque spectateur le soin d’y apporter leur réponse. Scorcese prend un parti différent, nous livrant dans une dernière scène bouleversante la clé de ces questionnements.

La bande-annonce

Nas (Reda Kateb) vient de sortir de prison. Son frère aîné, Arezki (Slimane Dazi), gère un bar à Pigalle. Nas aimerait lui donner une autre dimension et en faire un haut lieu de la nuit.

Nas (Reda Kateb) vient de sortir de prison. Son frère aîné, Arezki (Slimane Dazi), gère un bar à Pigalle. Nas aimerait lui donner une autre dimension et en faire un haut lieu de la nuit.

Laura (Laura Dern), la cinquantaine, est avocate dans une petite ville du Montana. Elle est harcelée par un client désespéré qui ne parvient pas à toucher de son assurance l’indemnité qui lui est due suite à un accident du travail.

Laura (Laura Dern), la cinquantaine, est avocate dans une petite ville du Montana. Elle est harcelée par un client désespéré qui ne parvient pas à toucher de son assurance l’indemnité qui lui est due suite à un accident du travail. Star a dix-sept ans. Elle étouffe dans la misère crasse des petits blancs, obligée d’élever un frère et une sœur dont leur mère se désintéresse. Sur un coup de tête et sur un coup de cœur, elle quitte tout pour suivre Jake. Avec une bande de jeunes de son âge, Star sillonne l’Amérique.

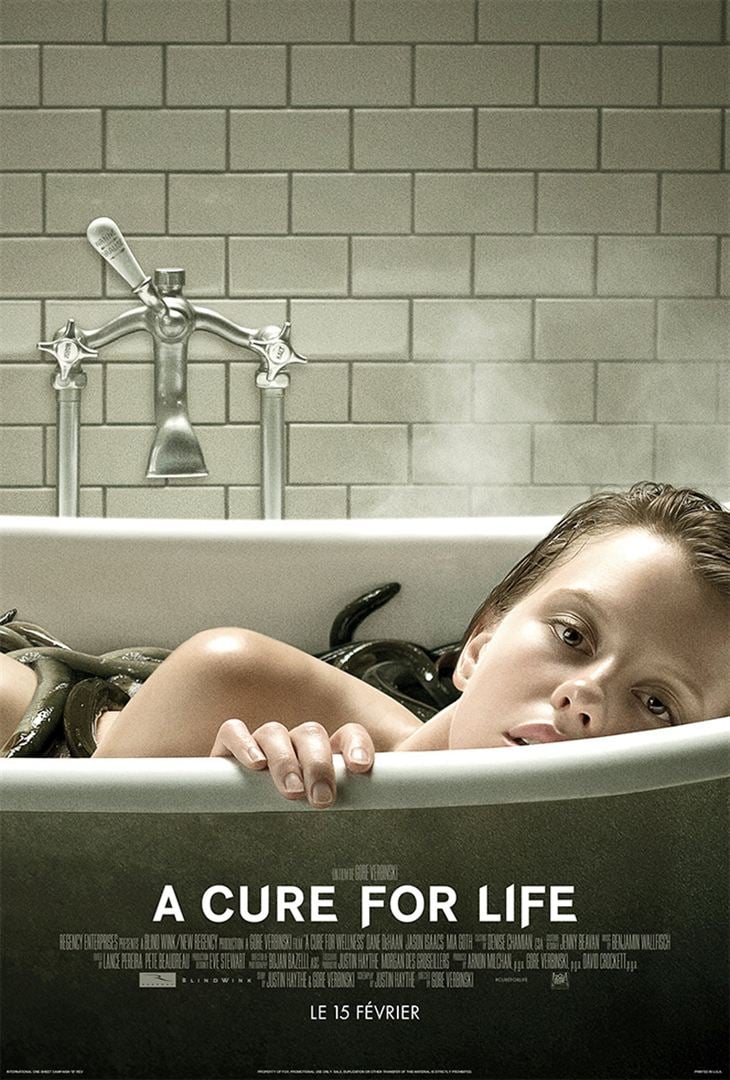

Star a dix-sept ans. Elle étouffe dans la misère crasse des petits blancs, obligée d’élever un frère et une sœur dont leur mère se désintéresse. Sur un coup de tête et sur un coup de cœur, elle quitte tout pour suivre Jake. Avec une bande de jeunes de son âge, Star sillonne l’Amérique. Broker à New York, Lockhart (Dane DeHaan) est envoyé par sa banque en Europe pour y retrouver un associé. Celui-ci semble avoir perdu la raison alors qu’il suivait une cure dans un établissement situé au cœur des Alpes suisses.

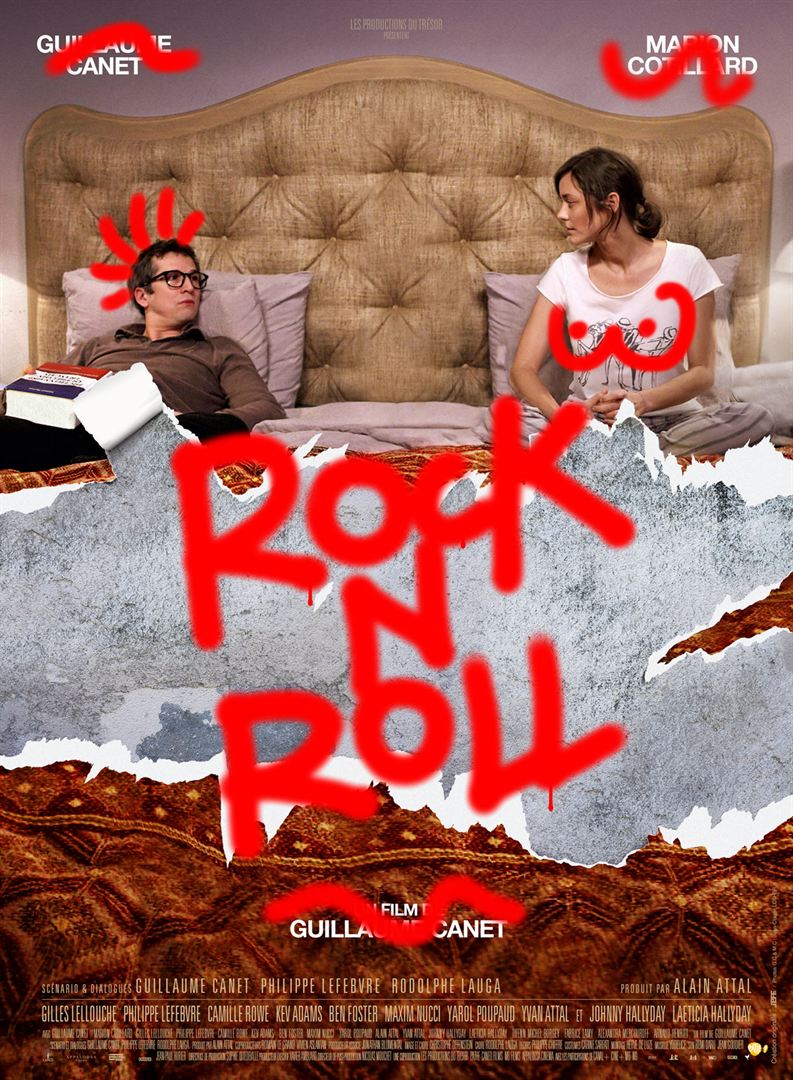

Broker à New York, Lockhart (Dane DeHaan) est envoyé par sa banque en Europe pour y retrouver un associé. Celui-ci semble avoir perdu la raison alors qu’il suivait une cure dans un établissement situé au cœur des Alpes suisses. Guillaume Canet a quarante-deux ans. Une journaliste lui fait remarquer qu’il est de moins en moins « rock’n roll ». La jeune actrice (Camille Rowe, la top model de la pub Poison girl) qui partage l’affiche de son prochain film ne la contredit pas. La star française, assaillie par l’angoisse, va chercher par tous les moyens à vaincre les outrages du temps.

Guillaume Canet a quarante-deux ans. Une journaliste lui fait remarquer qu’il est de moins en moins « rock’n roll ». La jeune actrice (Camille Rowe, la top model de la pub Poison girl) qui partage l’affiche de son prochain film ne la contredit pas. La star française, assaillie par l’angoisse, va chercher par tous les moyens à vaincre les outrages du temps. L’État de Virginie, ainsi que seize États du Sud des États-Unis, a longtemps interdit les unions interraciales. C’est seulement en 1967 que la Cour suprême, saisie par les époux Loving, a censuré cette législation.

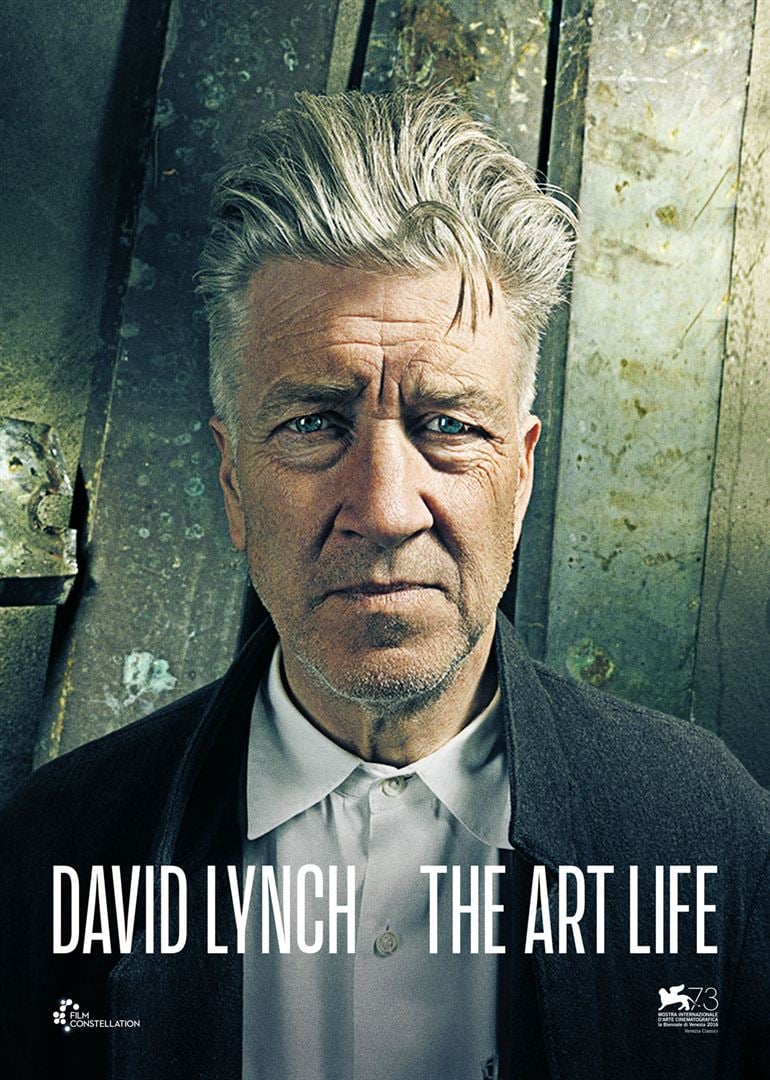

L’État de Virginie, ainsi que seize États du Sud des États-Unis, a longtemps interdit les unions interraciales. C’est seulement en 1967 que la Cour suprême, saisie par les époux Loving, a censuré cette législation. David Lynch est probablement l’un des réalisateurs contemporains les plus marquants. L’univers particulier de ses films laisse une marque indélébile. Qu’on les ait aimés ou détestés, on n’oublie pas « Elephant Man », « Blue Velvet » ou « Mullholand Drive ».

David Lynch est probablement l’un des réalisateurs contemporains les plus marquants. L’univers particulier de ses films laisse une marque indélébile. Qu’on les ait aimés ou détestés, on n’oublie pas « Elephant Man », « Blue Velvet » ou « Mullholand Drive ». Un père divorcé accueille ses deux fils, Tom (huit ans) et Ben (onze ans), en Suède où il s’est installé. Il les entraîne dans une longue marche en forêt.

Un père divorcé accueille ses deux fils, Tom (huit ans) et Ben (onze ans), en Suède où il s’est installé. Il les entraîne dans une longue marche en forêt. Au XVIIème siècle, des missionnaires chrétiens ont commencé l’évangélisation du Japon avant que le pouvoir shogunal, inquiet de ces influences étrangères, ne prohibe la foi catholique et n’interdise à ces prêtres l’accès à l’archipel. Deux jeunes Jésuites bravent cet interdit pour retrouver la trace d’un des leurs dont la rumeur prétend qu’il aurait apostasié.

Au XVIIème siècle, des missionnaires chrétiens ont commencé l’évangélisation du Japon avant que le pouvoir shogunal, inquiet de ces influences étrangères, ne prohibe la foi catholique et n’interdise à ces prêtres l’accès à l’archipel. Deux jeunes Jésuites bravent cet interdit pour retrouver la trace d’un des leurs dont la rumeur prétend qu’il aurait apostasié. Épidermolyse bulleuse, insuffisance rénale, neuroblastome… Ambre, Charles, Camille, Tugdual et Imad ont entre six et neuf ans. Ils sont atteints de maladie grave. Certains n’en guériront pas. La documentariste Anne-Dauphine Julliand les filme.

Épidermolyse bulleuse, insuffisance rénale, neuroblastome… Ambre, Charles, Camille, Tugdual et Imad ont entre six et neuf ans. Ils sont atteints de maladie grave. Certains n’en guériront pas. La documentariste Anne-Dauphine Julliand les filme.