Thomas Vinterberg a connu, alors qu’il n’avait pas trente ans, une célébrité aussi méritée qu’encombrante pour son premier film, « Festen ». On se souvient de ce huis clos étouffant, de ce règlement de comptes autour d’un dîner de famille. Depuis, le réalisateur danois a tourné une demie-douzaine de films qui souffrent de la comparaison avec ce chef d’œuvre de jeunesse.

Thomas Vinterberg a connu, alors qu’il n’avait pas trente ans, une célébrité aussi méritée qu’encombrante pour son premier film, « Festen ». On se souvient de ce huis clos étouffant, de ce règlement de comptes autour d’un dîner de famille. Depuis, le réalisateur danois a tourné une demie-douzaine de films qui souffrent de la comparaison avec ce chef d’œuvre de jeunesse.

Tel est le cas de son dernier film en date. On y retrouve, bien vieillis, quelques uns des protagonistes de « Festen ». Anna (Tryne Dyrholm) et Erik (Ulrich Thomsen) forment un couple cinquantenaire qui, héritier d’une immense demeure en plein centre de Copenhague, décide, pour partager les frais de fonctionnement de la maison et pour combattre l’ennui qui menace leur couple, d’y accueillir quelques colocataires. On est dans les années 70 ; mais la toile de fond historique importe peu et l’action aurait aussi bien pu se dérouler aujourd’hui.

« La Communauté » raconte comment se constitue une communauté, comment ses membres se choisissent, comment la vie entre eux s’organise. On aurait pu craindre une approche trop manichéenne : après l’euphorie des commencements, la douloureuse découverte des servitudes du quotidien. « La Communauté » n’est pas si simpliste et, sans rien nier des impasses dans lesquelles l’ultra-démocratie conduit, ne jette pas le bébé avec l’eau du bain.

Mais le film raconte surtout l’histoire d’un couple qui se dissout. Le héros, qui voit sa femme s’éloigner, tombe amoureux d’une jeune et jolie étudiante. Pour éviter de le perdre, sa femme accepte qu’il l’installe dans la communauté. Cette union à trois rencontre vite d’évidentes limites.

L’une des plus grandes réussites du film est le personnage de leur fille adolescente qui observe, sans mot dire, l’évolution de ses parents. Tandis qu’elle aussi connaît ses premières amours adolescentes, elle est tour à tour amusée par le joyeux désordre introduit par l’arrivée des colocataires, choquée par les infidélités de son père et effondrée par la réaction de sa mère.

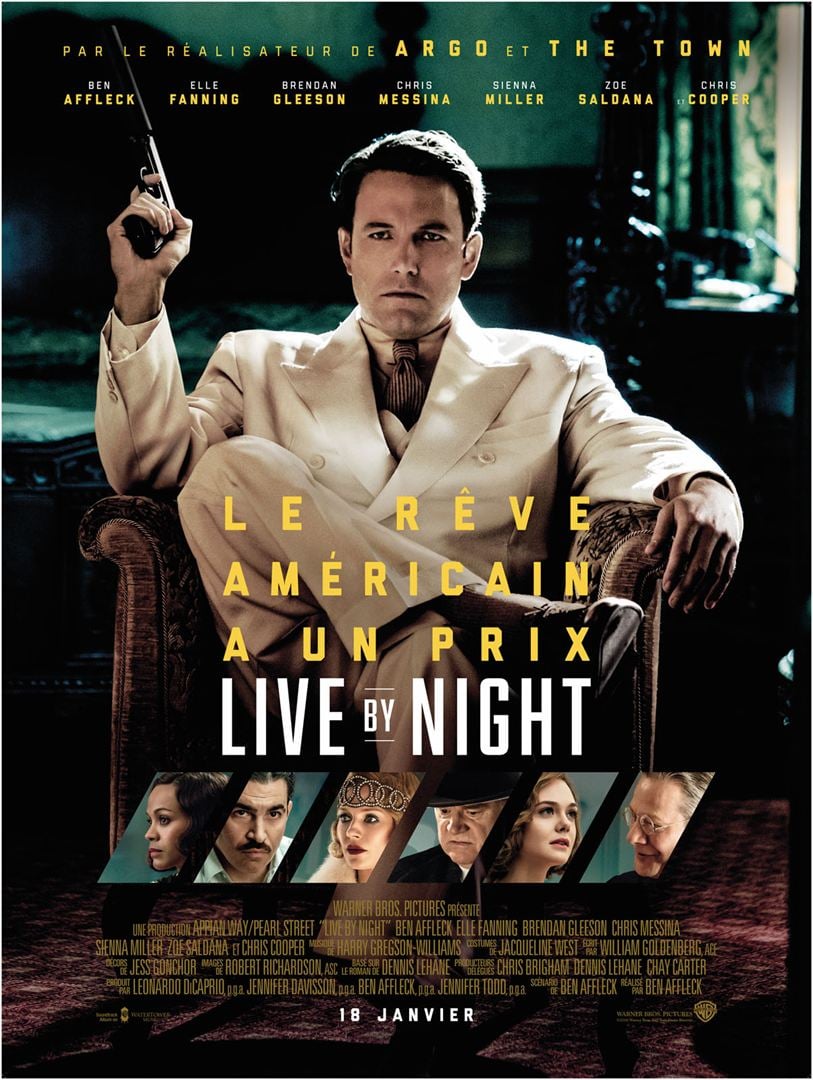

Fils d’un officier de police, Joe Coughlin revient traumatisé des champs de batailles de la Première guerre mondiale. Petit malfrat irlandais à Boston, il verse dans la grande criminalité par soif de vengeance, après la disparition de la femme qu’il aime.

Fils d’un officier de police, Joe Coughlin revient traumatisé des champs de batailles de la Première guerre mondiale. Petit malfrat irlandais à Boston, il verse dans la grande criminalité par soif de vengeance, après la disparition de la femme qu’il aime. Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre.

Couronné de sept Golden Globes et bientôt probablement d’au moins autant d’Oscars, « La La Land » arrive mercredi sur nos écrans précédé d’une critique élogieuse. Première a annoncé la couleur : « Le meilleur film de l’année » – ce qui le 20 janvier frise le canular … mais Première a raison et risque d’avoir raison jusqu’au 31 décembre, et le jury des Golden Globes aussi. « La La Land » est un chef d’œuvre. À Marseille, sur la Corniche Kennedy, des jeunes des cités défient leur peur en se jetant à l’eau. Suzanne les regarde, les envie, les approche.

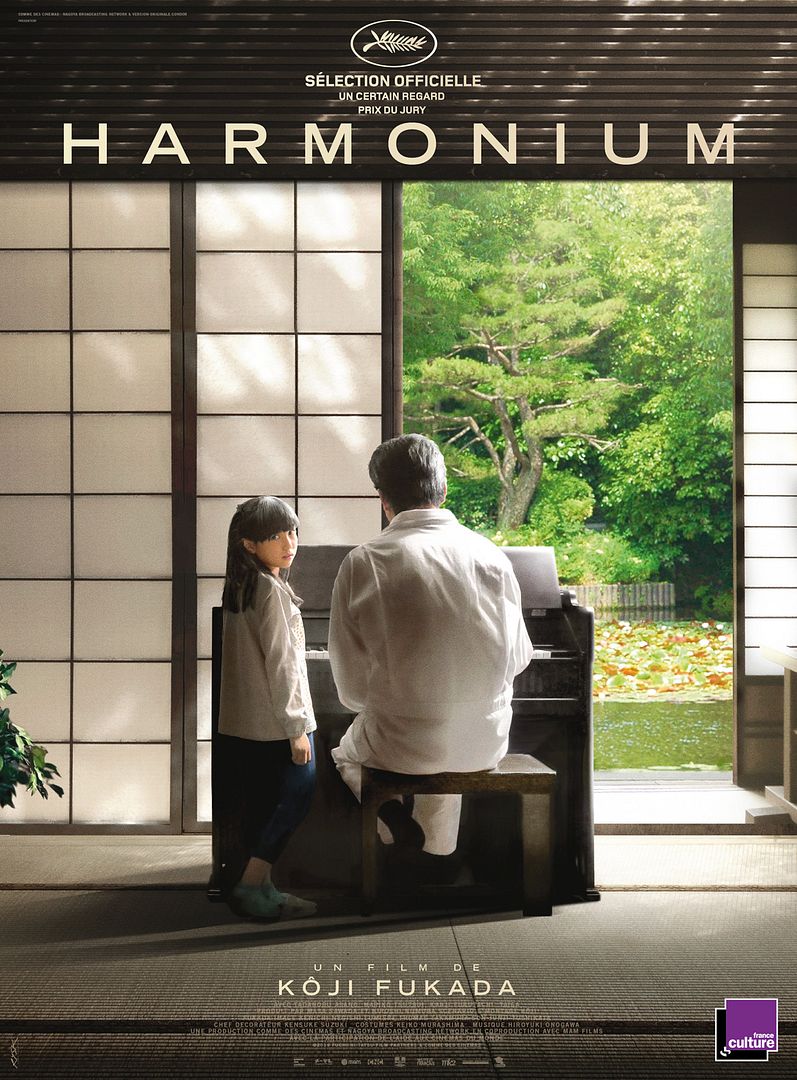

À Marseille, sur la Corniche Kennedy, des jeunes des cités défient leur peur en se jetant à l’eau. Suzanne les regarde, les envie, les approche. Une famille ordinaire en apparence : Toshio et sa femme Akié, Hotaru leur fille de huit ans qui apprend l’harmonium (quel instrument au son hideux dont on se demande par quel sadisme son apprentissage peut être préféré à celui du piano !). Le vernis lisse de ce bonheur tranquille cèdera à l’arrivée de Yasaka qui vient d’être libéré de prison. Un lourd secret le lie à Toshio.

Une famille ordinaire en apparence : Toshio et sa femme Akié, Hotaru leur fille de huit ans qui apprend l’harmonium (quel instrument au son hideux dont on se demande par quel sadisme son apprentissage peut être préféré à celui du piano !). Le vernis lisse de ce bonheur tranquille cèdera à l’arrivée de Yasaka qui vient d’être libéré de prison. Un lourd secret le lie à Toshio.

Naomie et Maxime se retrouvent dans un parc. D’où se connaissent-ils ? Sont-ils des amis de longue date ? Viennent-ils de se rencontrer via Internet ? Nous n’en saurons rien. Ils déambulent à travers le parc ensoleillé. Maxime parle de sa mère hypnothérapeute, de son père, ancien joueur professionnel de football, des « Cinq leçons sur la psychanalyse » de Freud. Elle évoque ses parents, professeurs d’EPS dans son lycée, et fait le poirier. Les mains se frôlent ; les corps se rapprochent ; les bouches s’embrassent. Maxime quitte Naomie. Puis la nuit tombe.

Naomie et Maxime se retrouvent dans un parc. D’où se connaissent-ils ? Sont-ils des amis de longue date ? Viennent-ils de se rencontrer via Internet ? Nous n’en saurons rien. Ils déambulent à travers le parc ensoleillé. Maxime parle de sa mère hypnothérapeute, de son père, ancien joueur professionnel de football, des « Cinq leçons sur la psychanalyse » de Freud. Elle évoque ses parents, professeurs d’EPS dans son lycée, et fait le poirier. Les mains se frôlent ; les corps se rapprochent ; les bouches s’embrassent. Maxime quitte Naomie. Puis la nuit tombe. Trois films en un.

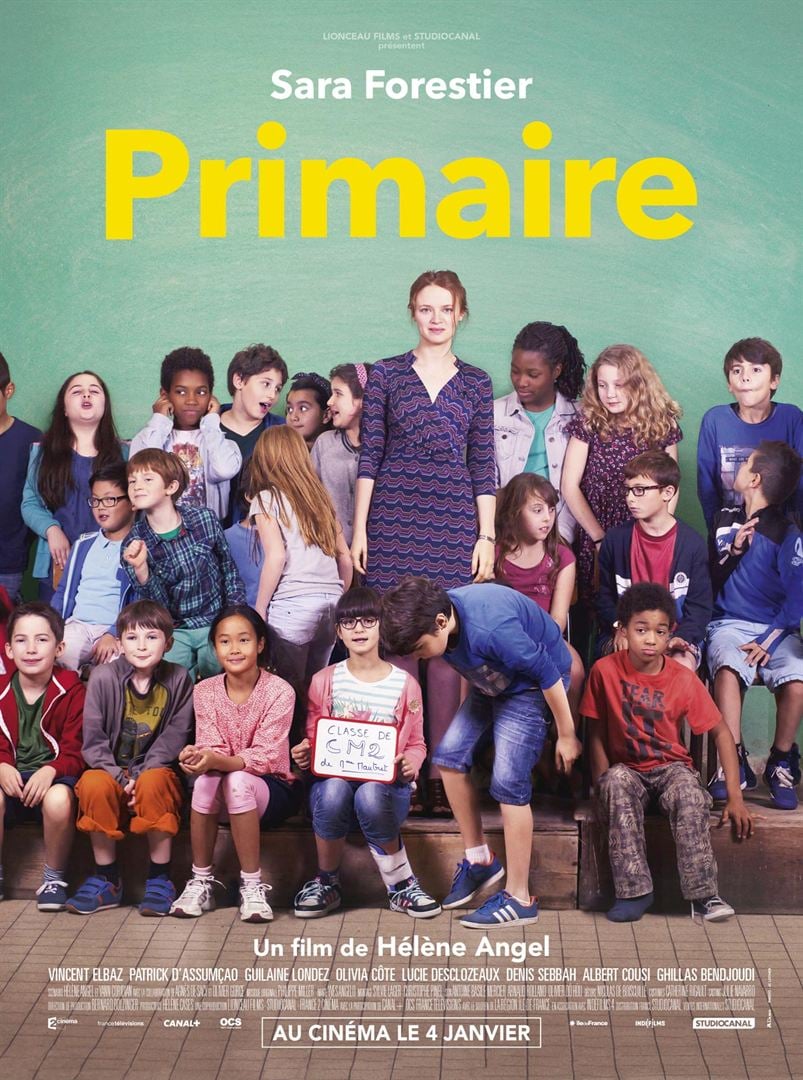

Trois films en un. Florence est enseignante en CM2. Elle se dévoue corps et âme à son travail. Tous ses élèves ont son attention : Tarah qui ne sait pas lire, Lamine qui sème la zizanie en classe, Charlie et son assistante de vie scolaire… Un matin arrive Sacha un enfant laissé sans surveillance par une mère « abandonnique ».

Florence est enseignante en CM2. Elle se dévoue corps et âme à son travail. Tous ses élèves ont son attention : Tarah qui ne sait pas lire, Lamine qui sème la zizanie en classe, Charlie et son assistante de vie scolaire… Un matin arrive Sacha un enfant laissé sans surveillance par une mère « abandonnique ».