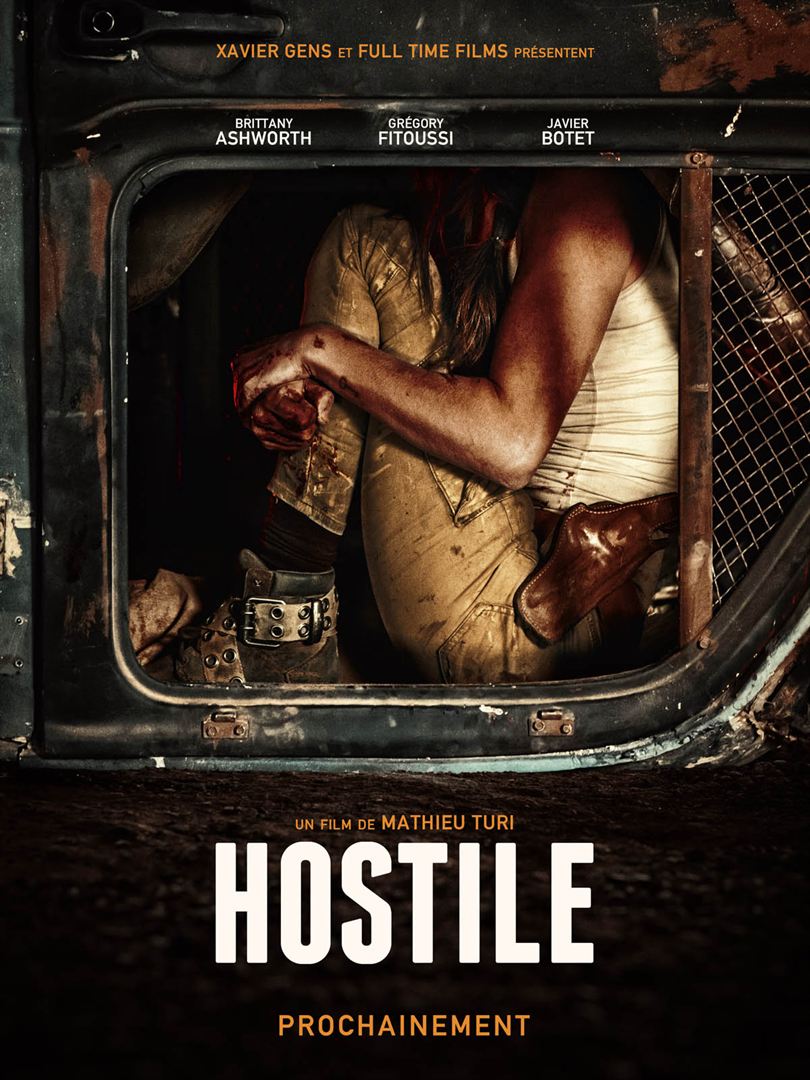

Dans un monde post-apocalyptique, où une poignée d’humains se sont organisés pour se protéger de zombies cannibales, Juliette est chargée d’explorer avec son 4×4 des locaux abandonnés pour y récupérer des denrées ou des outils abandonnés.

Dans un monde post-apocalyptique, où une poignée d’humains se sont organisés pour se protéger de zombies cannibales, Juliette est chargée d’explorer avec son 4×4 des locaux abandonnés pour y récupérer des denrées ou des outils abandonnés.

Mais sur le chemin du retour d’une de ses missions, elle a un accident de la route. Son véhicule se renverse. Elle est gravement blessée. La nuit tombe.

Hostile est un film français tourné à l’américaine, entre New York pour les scènes de flash-back et le désert marocain pour donner l’illusion de la Vallée de la Mort. Britanny Ashworth dans le rôle principal est censée donner à l’ensemble, béni par Xavier Gens, un des chefs de file du film d’épouvante français, un parfum US. Il y a quelques mois, Revenge était construit selon les mêmes recettes.

La bande-annonce avait de quoi mettre l’eau à la bouche qui annonçait un huis-clos étouffant, la survie en temps réel de Juliette condamnée à survivre jusqu’à l’aube aux assauts des zombies cannibales qui ne manqueraient pas de se presser autour de son véhicule accidenté. C’est une sacrée gageure pour un scénariste que d’arriver à écrire un film de quatre vingt dix minutes autour d’une trame si épurée. Depuis le désormais iconique Buried (un subcontractor américain en Irak enterré vivant), plusieurs réalisateurs s’y sont essayés avec plus ou moins de succès The Wall (un escadron de GIs pris sous le feu d’un sniper), Tunnel (un automobiliste coréen pris au piège d’un tunnel éboulé), Instinct de survie (une surfeuse callipyge poursuivie par un requin), The Guilty (un policier danois tentant d’élucider un kidnapping au téléphone), etc.

Hélas, le réalisateur de Hostile n’a pas leur talent. Il est incapable de tenir la distance. Du coup, il entrelarde l’histoire de cette longue nuit de terreur de flashbacks inutiles. On y voit Juliette à New York, qui a fui sa famille et plongé dans la drogue avant de rencontrer un milliardaire français (sic !) façon Cinquante nuances de gris qui expose Francis Bacon dans sa galerie d’art et la drague en lui faisant manger du fromage (re-sic !). Le personnage est interprété par Grégory Fitoussi, un bellâtre barbu révélé pour ses rôles dans Jospéhine, ange gardien, Navarro et Engrenages. C’est tout dire !

Le ridicule serait évité si Hostile ne trouvait pas le moyen, dans une conclusion qui a fait s’étouffer d’un rire gêné la salle, de réconcilier les deux histoires. On se croyait dans American Zombie ; on se retrouve dans Elephant Man. Misère….

Le Donbass est cette région de l’est de l’Ukraine qui, en rébellion avec l’autorité de Kiev et avec le soutien de la Russie, s’est placée depuis 2014 en état de sécession. Le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa reconstitue en treize tableaux les dérives d’une société en régression qui bafoue les droits de l’homme et humilie ses citoyens.

Le Donbass est cette région de l’est de l’Ukraine qui, en rébellion avec l’autorité de Kiev et avec le soutien de la Russie, s’est placée depuis 2014 en état de sécession. Le réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa reconstitue en treize tableaux les dérives d’une société en régression qui bafoue les droits de l’homme et humilie ses citoyens. Jimmy Arnaud (Jim Cummings) est policier au Texas. La mort de sa mère le laisse anéanti. Il se dispute avec son ex-compagne la garde de leur fille Crystal. Son comportement au travail est de plus en plus erratique, malgré la présence amicale de son coéquipier.

Jimmy Arnaud (Jim Cummings) est policier au Texas. La mort de sa mère le laisse anéanti. Il se dispute avec son ex-compagne la garde de leur fille Crystal. Son comportement au travail est de plus en plus erratique, malgré la présence amicale de son coéquipier. Les frères Sisters sont tueurs à gages. Dans l’Amérique de la ruée vers l’or, ils vendent leurs talents au plus offrant. Charlie le cadet (Joaquin Phoenix) est le plus insouciant des deux, qui boit et qui couche dès que l’occasion s’en présente. Eli l’aîné (John C. Reilly) est le plus sensible, qui peut abattre de sang froid un homme mais ne supporte pas de voir une bête souffrir.

Les frères Sisters sont tueurs à gages. Dans l’Amérique de la ruée vers l’or, ils vendent leurs talents au plus offrant. Charlie le cadet (Joaquin Phoenix) est le plus insouciant des deux, qui boit et qui couche dès que l’occasion s’en présente. Eli l’aîné (John C. Reilly) est le plus sensible, qui peut abattre de sang froid un homme mais ne supporte pas de voir une bête souffrir. Tom (Thomasin McKenzie) a quinze ans. Elle vit seule dans les bois de l’Oregon avec son père Will (Ben Foster) qui fuit un passé qui le hante. Leurs contacts avec la société des hommes sont réduits au minimum.

Tom (Thomasin McKenzie) a quinze ans. Elle vit seule dans les bois de l’Oregon avec son père Will (Ben Foster) qui fuit un passé qui le hante. Leurs contacts avec la société des hommes sont réduits au minimum. Ben se travestit sous le pseudo de Miranda. Il se prostitue à Phnom Penh. Accro à la drogue il partage une chambre avec un amant khmer. Son amie Judith, qui enquête sur le génocide pour le Tribunal international, l’aide.

Ben se travestit sous le pseudo de Miranda. Il se prostitue à Phnom Penh. Accro à la drogue il partage une chambre avec un amant khmer. Son amie Judith, qui enquête sur le génocide pour le Tribunal international, l’aide. 1982. Pigalle. Deux agents des impôts sous couverture dirigent un peep show pour piéger les barons du X.

1982. Pigalle. Deux agents des impôts sous couverture dirigent un peep show pour piéger les barons du X. Une troupe de jeunes danseurs fête la fin des répétitions avant de partir en tournée. La soirée commence dans la liesse. Mais bientôt, le trip devient very bad. La sangria a semble-t-il été préparée au LSD plongeant les participants à la fête dans un état de transe anxiogène.

Une troupe de jeunes danseurs fête la fin des répétitions avant de partir en tournée. La soirée commence dans la liesse. Mais bientôt, le trip devient very bad. La sangria a semble-t-il été préparée au LSD plongeant les participants à la fête dans un état de transe anxiogène. Riley North (Jennifer Garner) a une gamine adorable et un mari aimant dont le seul défaut est d’avoir approché de trop près la mafia de la drogue. Quand il est éliminé par les sicaires à ses trousses et que sa fille meurt d’une balle perdue, Riley North voit sa vie s’effondrer. Si elle reconnaît les assassins et les fait juger, un juge véreux les fait libérer.

Riley North (Jennifer Garner) a une gamine adorable et un mari aimant dont le seul défaut est d’avoir approché de trop près la mafia de la drogue. Quand il est éliminé par les sicaires à ses trousses et que sa fille meurt d’une balle perdue, Riley North voit sa vie s’effondrer. Si elle reconnaît les assassins et les fait juger, un juge véreux les fait libérer. Antoine (Vincent Lacoste) a eu beau travailler jour et nuit, il triple sa première année après avoir échoué d’un cheveu à obtenir la dernière place en médecine offerte par le numerus clausus. Au début de la nouvelle année, il rencontre sur les bancs de la faculté un jeune bachelier Benjamin (William Lebghil) qui ne semble pas mesurer l’ampleur de la tâche mais se révèle très vite redoutablement doué.

Antoine (Vincent Lacoste) a eu beau travailler jour et nuit, il triple sa première année après avoir échoué d’un cheveu à obtenir la dernière place en médecine offerte par le numerus clausus. Au début de la nouvelle année, il rencontre sur les bancs de la faculté un jeune bachelier Benjamin (William Lebghil) qui ne semble pas mesurer l’ampleur de la tâche mais se révèle très vite redoutablement doué.