Dans la nuit du 13 novembre 2015, trois commandos terroristes sèment la terreur à Paris : le premier aux abords du Stade de France où trois assaillants essaient de pénétrer pendant le match France-Allemagne, le deuxième dans les rues de l’Est parisien en rafalant les badauds en terrasse de plusieurs établissements, le troisième à l’intérieur du Bataclan.

Dans la nuit du 13 novembre 2015, trois commandos terroristes sèment la terreur à Paris : le premier aux abords du Stade de France où trois assaillants essaient de pénétrer pendant le match France-Allemagne, le deuxième dans les rues de l’Est parisien en rafalant les badauds en terrasse de plusieurs établissements, le troisième à l’intérieur du Bataclan.

Jules et Gédéon Naudet ont interviewé les survivants.

Dans un format hors normes de près de trois heures, découpé par Netflix en trois épisodes d’une mini-série, si captivants qu’on ne peut se retenir de les regarder à la file, 13 novembre présente deux qualités.

La première est de nous faire revivre minute après minute, presqu’en temps réel, le macabre enchaînement de cette funeste soirée. On le fait grâce aux témoignages informés de François Hollande, de Bernard Cazeneuve ou d’Anne Hidalgo. On le fait aussi grâce à un montage très pédagogique enchaînant interviews, vidéos d’archives, plan des lieux….

Mais cette reconstitution documentaire n’est pas la principale qualité de ce documentaire. On pourrait d’ailleurs lui reprocher de rester muette sur les terroristes, leurs motivations et leur sort (la plupart mourront le soir même, les deux derniers se donnant la mort cinq jours plus tard à Saint-Denis avant leur interpellation).

13 novembre bouleverse avant tout par l’incroyable humanité des témoins des attentats. Ils se partagent en deux catégories. D’un côté, les pompiers qui ont porté secours aux victimes et les policiers qui ont traqué les assaillants. Confrontés à une situation extraordinaire qu’ils n’avaient jamais vécue, ils ont tous, depuis le général commandant les sapeurs pompiers de Paris jusqu’au chef de la BRI qui a mené l’assaut à l’intérieur du Bataclan, fait preuve d’un professionnalisme qui force l’admiration. Leurs témoignages n’occultent pas leur émotion mais glorifient leur héroïsme – au risque de faire naître le soupçon que les réalisateurs aient sciemment gommé tous leurs défauts.

Plus émouvants encore sont les témoignages des rescapés, notamment de ceux du Bataclan. Je ne me souvenais pas que la fusillade – qui causa pas moins de quatre-vingt dix victimes – s’était conclue par une prise d’otages. Les frères Naudet ont recueilli le témoignage de six des otages, tout à la fois glaçants par la mort qu’ils ont frôlée et qui aurait dû les faucher, galvanisants par l’énergie qu’ils ont manifestée pour survivre et absurdement drôles par les détails triviaux qui émaillent leurs récits. Le phénomène d’identification fonctionne à plein, face à ces Français ordinaires qui nous ressemblent, plongés dans une situation extraordinaire que nous aurions pu comme eux vivre. Dans quel état en serions-nous sortis ?

L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité.

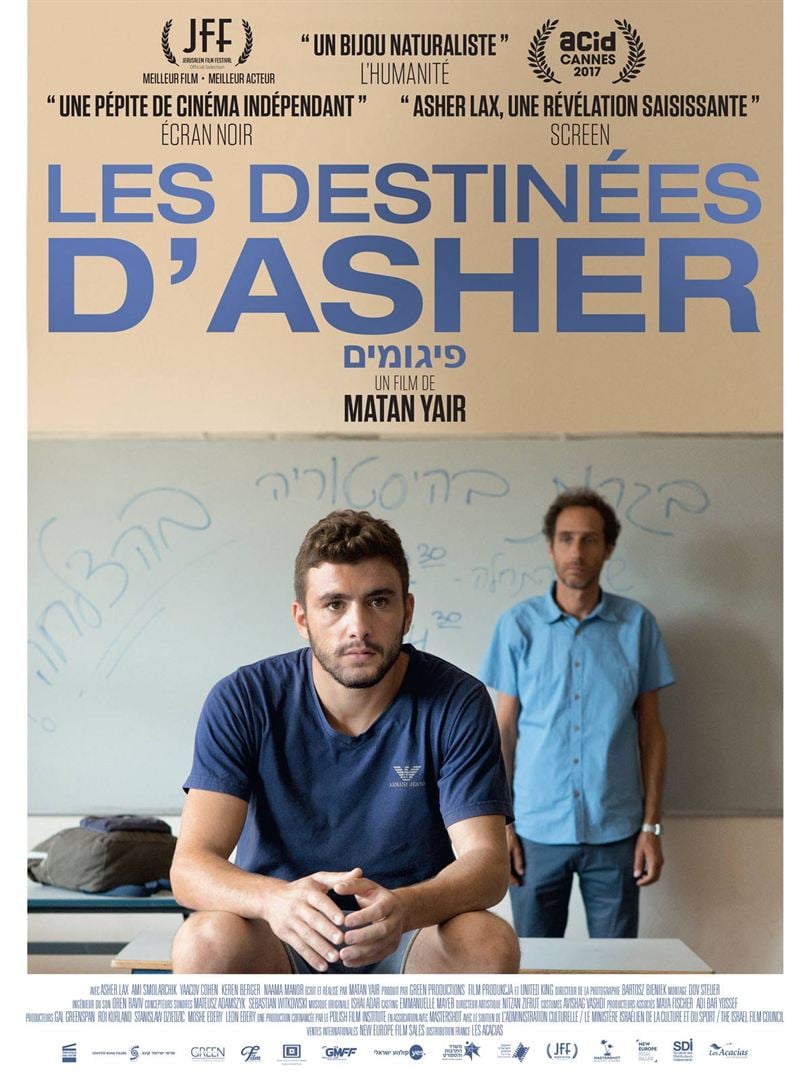

L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité. Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents.

Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents. Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket.

Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket. Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance.

Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance. L’humanité se divise en deux catégories. D’un côté ceux qui connaissent les caméras cachées de François Damiens alias François l’embrouille, d’abord diffusées sur RTL, puis sur Canal plus et Internet ; de l’autre ceux qui ne les connaissent pas.

L’humanité se divise en deux catégories. D’un côté ceux qui connaissent les caméras cachées de François Damiens alias François l’embrouille, d’abord diffusées sur RTL, puis sur Canal plus et Internet ; de l’autre ceux qui ne les connaissent pas. À la cour de l’empereur, le détective Dee voit désormais ses talents reconnus. En témoignage de sa bravoure, l’épée Dragon docile lui est officiellement remise. Mais l’impératrice s’en inquiète qui corrompt le chef de la garde et lui ordonne de dérober Dragon docile à Dee.

À la cour de l’empereur, le détective Dee voit désormais ses talents reconnus. En témoignage de sa bravoure, l’épée Dragon docile lui est officiellement remise. Mais l’impératrice s’en inquiète qui corrompt le chef de la garde et lui ordonne de dérober Dragon docile à Dee. Alex (Eric Judor) a quarante-trois ans ; mais il ne s’est toujours pas émancipé de sa mère (Brigitte Roüan) auprès de laquelle il travaille dans la petite entreprise de dépannage automobile qu’elle dirige. Irresponsable mais pas mauvais bougre, il est incapable de tenir ses engagements mais toujours prêt à rendre service.

Alex (Eric Judor) a quarante-trois ans ; mais il ne s’est toujours pas émancipé de sa mère (Brigitte Roüan) auprès de laquelle il travaille dans la petite entreprise de dépannage automobile qu’elle dirige. Irresponsable mais pas mauvais bougre, il est incapable de tenir ses engagements mais toujours prêt à rendre service. Audrey (Mila Kunis) a le moral dans les chaussettes : son copain Drew (Justin Theroux) vient de la quitter et ignore ses messages. Son amie Morgan (Kate McKinnon) qui n’en est pas à une facétie près, tente de la distraire.

Audrey (Mila Kunis) a le moral dans les chaussettes : son copain Drew (Justin Theroux) vient de la quitter et ignore ses messages. Son amie Morgan (Kate McKinnon) qui n’en est pas à une facétie près, tente de la distraire. Tharlo alias « Petite-natte » doit aller à la ville pour s’y faire tirer le portrait afin d’obtenir une carte d’identité. Il y rencontre une coiffeuse qui passe avec lui une soirée bien arrosée et lui propose au petit matin de changer de vie. La suggestion fait son chemin dans l’esprit du berger tibétain…

Tharlo alias « Petite-natte » doit aller à la ville pour s’y faire tirer le portrait afin d’obtenir une carte d’identité. Il y rencontre une coiffeuse qui passe avec lui une soirée bien arrosée et lui propose au petit matin de changer de vie. La suggestion fait son chemin dans l’esprit du berger tibétain…