Jonah a dix ans à peine. C’est le cadet d’une fratrie de trois garçons. Sa mère d’origine italienne et son père portoricain se sont rencontrés à Brooklyn et ont laissé derrière eux des familles, qu’on imagine volontiers hostiles à leur rapprochement, pour vivre à la campagne dans le nord de l’État de New York.

Jonah a dix ans à peine. C’est le cadet d’une fratrie de trois garçons. Sa mère d’origine italienne et son père portoricain se sont rencontrés à Brooklyn et ont laissé derrière eux des familles, qu’on imagine volontiers hostiles à leur rapprochement, pour vivre à la campagne dans le nord de l’État de New York.

Dans la torpeur de l’été américain, les trois garçons sont quasiment abandonnés à eux-mêmes par deux adultes absents, trop occupés à s’aimer passionnément et à se déchirer violemment. Le jeune Jonah a une passion : le dessin.

We the Animals est l’adaptation d’un court roman autobiographique de Justin Torres publié en français sous le titre Vie animale. Comme le livre, le film raconte l’histoire de cette famille atypique du point de vue de son cadet, témoin involontaire des disputes qui opposent ses parents et acteur inconscient d’une lente maturation qui l’amène à découvrir son homosexualité.

We the Animals est à cheval entre plusieurs genres : le documentaire, le drame familial, l’onirisme poétique des belles séquences animées inspirées des dessins au Crayola du jeune Jonah. Censé se dérouler dans les années quatre vingts, il est filmé, comme l’étaient les œuvres de l’époque, dans un beau 16mm qui rompt agréablement avec les tics de cadrage à l’épaule qui affectent la plupart des films américains indépendants.

Les distributeurs du film l’inscrivent dans la filiation écrasante de quelques chefs d’œuvre : Moonlight (pour la douceur de filmer des réalités violentes), Les Bêtes du sud sauvage (pour la description de jeunes enfants élevés en quasi liberté dans une nature complice), The Tree of Life (pour les envolées panthéistes de Terrence Malick). C’est sans doute lui faire trop d’honneur et nourrir de trop hautes espérances.

We the animals, s’il peine à trouver son rythme et manque parfois de plonger le spectateur dans l’ennui, réussit toutefois à le toucher par sa grâce, son élégance. Il sera sensible à son refus du misérabilisme. La dernière scène le marquera immanquablement.

Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché.

Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché. La quarantaine bien entamée, Mario (Bouli Lanners) vit seul avec ses deux filles. Sa femme vient de le quitter. Niki, l’aînée, qui fêtera bientôt ses dix-huit ans, supporte vaillamment la séparation. Frida, la cadette, la vit plus mal. Mais, de tous, c’est Mario qui est le plus désemparé.

La quarantaine bien entamée, Mario (Bouli Lanners) vit seul avec ses deux filles. Sa femme vient de le quitter. Niki, l’aînée, qui fêtera bientôt ses dix-huit ans, supporte vaillamment la séparation. Frida, la cadette, la vit plus mal. Mais, de tous, c’est Mario qui est le plus désemparé. 1966. Le reporter de guerre Pierre Schoendoerffer est dépêché au Vietnam par Pierre Lazareff, le réalisateur de 5 colonnes à la Une, le magazine d’informations de l’ORTF. Le reporter de guerre qui avait combattu à Diên Biên Phu douze ans plus tôt et filmé La 317ème Section l’année précédente retourne en Indochine. Avec un caméraman et un preneur de sons, il est « embedded » pendant sept semaines dans une section de cavalerie héliportée.

1966. Le reporter de guerre Pierre Schoendoerffer est dépêché au Vietnam par Pierre Lazareff, le réalisateur de 5 colonnes à la Une, le magazine d’informations de l’ORTF. Le reporter de guerre qui avait combattu à Diên Biên Phu douze ans plus tôt et filmé La 317ème Section l’année précédente retourne en Indochine. Avec un caméraman et un preneur de sons, il est « embedded » pendant sept semaines dans une section de cavalerie héliportée. Saeed et Milad sont deux jeunes Syriens pris dans le feu de la guerre civile. L’un est en école d’ingénieur, l’autre aux Beaux-Arts. En 2011, ils décident de s’engager aux côtés des opposants au régime de Assad.

Saeed et Milad sont deux jeunes Syriens pris dans le feu de la guerre civile. L’un est en école d’ingénieur, l’autre aux Beaux-Arts. En 2011, ils décident de s’engager aux côtés des opposants au régime de Assad. À Crozon en Bretagne existe une bibliothèque des livres refusés qui rassemble des manuscrits recalés par les éditeurs. Une jeune directrice de collection parisienne (Alice Isaaz) y déniche un roman qu’elle fait publier et qui remporte un éclatant succès.

À Crozon en Bretagne existe une bibliothèque des livres refusés qui rassemble des manuscrits recalés par les éditeurs. Une jeune directrice de collection parisienne (Alice Isaaz) y déniche un roman qu’elle fait publier et qui remporte un éclatant succès. De 1973 à 1985, trois opposants politiques à la dictature uruguayenne ont été mis au secret, sans procès. Compañeros raconte les conditions inhumaines de leur détention et la force d’âme qu’ils ont manifestée pour ne pas sombrer dans la folie.

De 1973 à 1985, trois opposants politiques à la dictature uruguayenne ont été mis au secret, sans procès. Compañeros raconte les conditions inhumaines de leur détention et la force d’âme qu’ils ont manifestée pour ne pas sombrer dans la folie. Taupin (Gérard Depardieu), ancien taulard, et Foster (Christian Clavier), grand bourgeois en manteau en poil de chameau, se rencontrent au milieu d’un carrefour embouteillé. Taupin et Foster sont les deux acteurs d’un film en train de se tourner suivant un scénario en train de s’écrire.

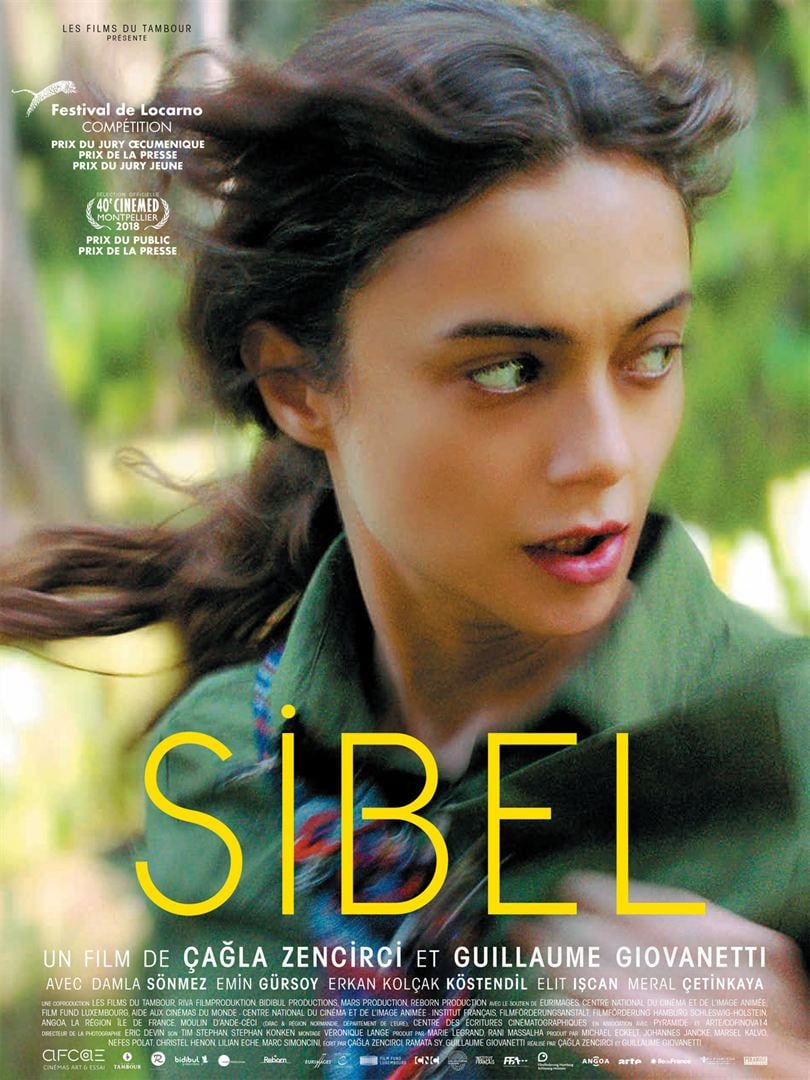

Taupin (Gérard Depardieu), ancien taulard, et Foster (Christian Clavier), grand bourgeois en manteau en poil de chameau, se rencontrent au milieu d’un carrefour embouteillé. Taupin et Foster sont les deux acteurs d’un film en train de se tourner suivant un scénario en train de s’écrire. Depuis l’âge de cinq ans, Sibel est muette. Pour communiquer, elle s’exprime avec la langue sifflée qu’utilisent les habitants de son village. Son handicap la maintient à distance des membres de la communauté et lui autorise une liberté que les autres femmes n’ont pas.

Depuis l’âge de cinq ans, Sibel est muette. Pour communiquer, elle s’exprime avec la langue sifflée qu’utilisent les habitants de son village. Son handicap la maintient à distance des membres de la communauté et lui autorise une liberté que les autres femmes n’ont pas. Héloïse (Sandrine Kiberlain), la quarantaine bien entamée, élève seule ses trois enfants depuis son divorce. Ses deux aînés ont déjà quitté le nid familial. Et c’est au tour de Jade (Thaïs Alessandrin), sa benjamine, son « bébé », de le faire. Pour cette maman poule follement attachée à ses enfants, le choc s’annonce rude.

Héloïse (Sandrine Kiberlain), la quarantaine bien entamée, élève seule ses trois enfants depuis son divorce. Ses deux aînés ont déjà quitté le nid familial. Et c’est au tour de Jade (Thaïs Alessandrin), sa benjamine, son « bébé », de le faire. Pour cette maman poule follement attachée à ses enfants, le choc s’annonce rude.