1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial.

1962. Grâce à la maîtrise de l’atome, le Troisième Reich a rayé de la carte Washington Dc et gagné la Seconde guerre mondiale. Les Etats-Unis, dûment aryanisés, sont désormais divisés en trois territoires. L’Allemagne occupe l’Est ; le Japon dirige l’Ouest ; une zone tampon sépare les deux protectorats. Tandis qu’Adolf Hitler se meurt, laissant augurer une succession délicate, les relations entre le Reich et l’Empire nippon se tendent au point de faire redouter un troisième conflit mondial.

À San Francisco, Juliana Crain (Alexa Davalos) rejoint la Résistance et réussit à infiltrer les cercles de pouvoir japonais. À New York, Joe Smith (Rufus Sewell), un ancien officier américain, gravit un à un les échelons de la SS, quitte à mettre en péril sa famille. Le destin de ces personnages va se croiser autour de mystérieux films qui circulent sous le manteau et qui révèlent l’impensable : l’Allemagne n’aurait pas gagné la guerre.

Le Maître du haut château est une série à grands moyens, produite par Ridley Scott, dont Amazon a abondamment fait la publicité pour renforcer l’attractivité de sa plateforme Prime Video. Elle a été diffusée en quatre saisons de dix épisodes chacune en 2015, 2016, 2018 et 2019.

La série est basée sur le livre de Philip K. Dick. Elle part du même point de départ : que se serait-il passé si Hitler avait gagné la guerre ? L’uchronie est folle. Elle est géniale. D’autres que Dick s’en sont saisis après lui : Robert Harris et son polar Fatherland par exemple.

Quand un livre est porté à l’écran , on le considère très souvent meilleur que son adaptation. Parce que ses lecteurs s’en étaient fait une image différente que celle que leur offre a posteriori son passage à l’écran. Parce que le livre contient des détails que le film, plus bref, ne restitue pas dans toute leur complexité.

Tel n’est pas le cas selon moi du Maître du haut château. J’ai conscience en l’affirmant d’émettre une opinion qui ne sera pas partagée par tous. Car Philip K. Dick est unanimement tenu comme l’un des plus grands auteurs de SF et que son livre est culte. Pourtant je dois avouer avoir préféré de beaucoup la série au livre.

Pourquoi ?

Parce que le livre, beaucoup trop court, se contente de lancer une idée, certes géniale (ce fameux « et si…. ? ») sans en tirer toutes les conséquences. D’ailleurs Philip K. Dick n’a pas réussi à y mettre un point final, s’essayant à plusieurs reprises sans jamais y parvenir à en écrire la suite. Son action se déroule presqu’exclusivement à San Francisco. L’admiration que voue Dick aux philosophies orientales y transpire : il y est question, dans de longs passages ésotériques peut-être écrits sous influence, du Yi King.

La série reprend ces éléments et les enrichit. On retrouve certes, comme dans le livre, les personnages de Juliana Crain, de Robert Childan, cet esthète qui tient une boutique d’antiquités américaines et qui rêverait d’être intégré à la haute société japonaise qu’il révère, de Frank Frink, un manœuvre qui s’associera à Childan pour fabriquer des faux bijoux….

Mais la série crée de toutes pièces les personnages de John Smith, de sa femme et de ses enfants et de l’inspecteur Kido, le chef de la Kempetaï japonaise dans les États du Pacifique. Il invente une Résistance qui n’existait pas dans le livre. Et – idée de génie – il remplace le livre du maître du haut château par une série de films que cet ancien projectionniste rassemble patiemment et diffuse clandestinement pour instiller l’esprit de révolte.

L’uchronie autour de laquelle la série comme le film sont construits est en elle-même très riche. On y voit une Californie sous occupation japonaise, un New York où la SS occupe un immense building sur l’East River et où les autorités du Reich vont dynamiter la Statue de la Liberté. On y voit aussi Berlin devenue la capitale du monde, métamorphosée par les travaux grandioses de Speer.

À cette uchronie, déjà très excitante, s’ajoute un second thème, typiquement dickien : l’existence d’univers parallèles. Les films que diffuse la Résistance en sont un indice : à côté de ce monde, qui a vu la victoire de l’Axe, existent d’autres mondes où l’Axe a été vaincu. Certains personnages ont la capacité de voyager d’un monde à l’autre. C’est le cas de Tagomi, un haut responsable japonais.

Cette voie est à peine esquissée dans le livre. La série, au contraire, en fait progressivement son sujet principal. La narration en est enrichie, qui multiplie les allers-retours entre les deux univers. Mais les personnages le sont tout autant, qui sont confrontés à des questions métaphysiques : sont-ils le résultat de leurs choix ? ou celui de leur destin ? À cette aune, le personnage le plus intéressant de la série est l’Obergruppenführer Smith, impeccablement interprété par Rufus Sewell qui donne à ce rôle de méchant qui aurait pu aisément verser dans la caricature une épaisseur troublante. Beaucoup moins ambigüe s’avère en revanche l’héroïne Juliana Crain dont la seule qualité semble être de survivre miraculeusement à toutes les péripéties dans lesquelles elle est impliquée.

La série a une dernière qualité. Elle se termine – même si son quarantième épisode n’est pas le meilleur. On a tellement vu de séries dont l’épilogue nous frustre d’un dénouement, pour laisser ouverte la possibilité d’une saison supplémentaire, qu’on apprécie pour une fois qu’une histoire ait un point final.

Shimu a vingt-trois ans. Elle vient de se marier. Elle travaille à Dacca, la capitale du Bangladesh, dans un atelier qui fabrique des T-shirts pour l’exportation. Ses conditions de travail et celle de ses camarades sont exécrables. Son salaire est misérable ; ses horaires sont élastiques et ses heures supplémentaires ne sont pas rémunérées ; la sécurité n’est pas assurée et lorsqu’un incendie se déclare, une employée trouve la mort.

Shimu a vingt-trois ans. Elle vient de se marier. Elle travaille à Dacca, la capitale du Bangladesh, dans un atelier qui fabrique des T-shirts pour l’exportation. Ses conditions de travail et celle de ses camarades sont exécrables. Son salaire est misérable ; ses horaires sont élastiques et ses heures supplémentaires ne sont pas rémunérées ; la sécurité n’est pas assurée et lorsqu’un incendie se déclare, une employée trouve la mort. Eva Carlton, Framboise, Galipette, Lulubelle, Antoine, Pétunia, Roxane, Sweety, Morian, Golda, Vénus, Lulu, Gia : Les Reines de la nuit s’attache aux pas de treize transformistes qui se produisent dans des cabarets.

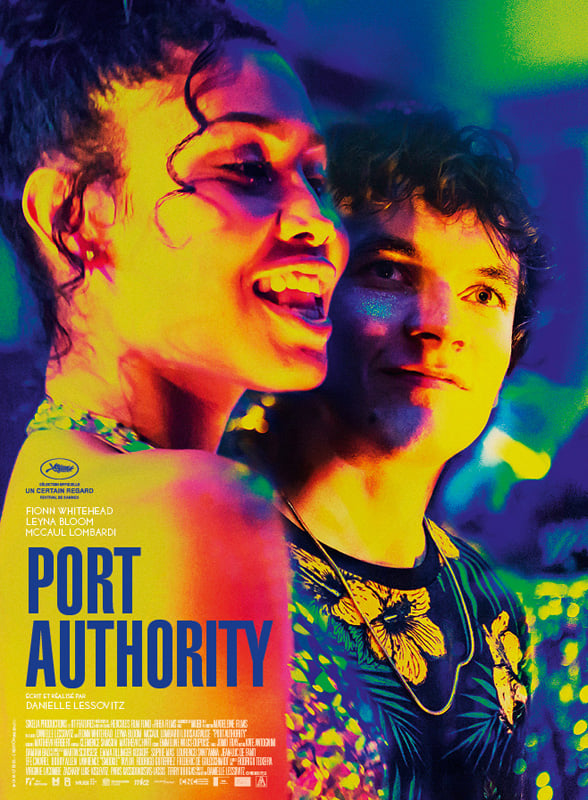

Eva Carlton, Framboise, Galipette, Lulubelle, Antoine, Pétunia, Roxane, Sweety, Morian, Golda, Vénus, Lulu, Gia : Les Reines de la nuit s’attache aux pas de treize transformistes qui se produisent dans des cabarets. Paul (Fionn Whitehead, un prénom pas facile à porter de ce côté-ci de la Manche, qui tenait pourtant le rôle principal de

Paul (Fionn Whitehead, un prénom pas facile à porter de ce côté-ci de la Manche, qui tenait pourtant le rôle principal de  Indianara est une militante brésilienne transsexuelle. Elle se bat pour les droits des LGBT. Elle a fondé la Casa Nem qui accueille à Rio les plus démuni.e.s. Aude Chevalier-Beaumel, une documentariste française, l’a rencontrée en 2014 au Brésil. Elle l’a suivie pendant deux ans, durant la présidence de Michel Temer dont le gouvernement rogne sur le droit des minorités et au moment de la victoire de Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle d’octobre 2018.

Indianara est une militante brésilienne transsexuelle. Elle se bat pour les droits des LGBT. Elle a fondé la Casa Nem qui accueille à Rio les plus démuni.e.s. Aude Chevalier-Beaumel, une documentariste française, l’a rencontrée en 2014 au Brésil. Elle l’a suivie pendant deux ans, durant la présidence de Michel Temer dont le gouvernement rogne sur le droit des minorités et au moment de la victoire de Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle d’octobre 2018. Le réalisateur Jacques Deschamps a planté sa caméra à l’hôtel Lesdiguières, à Grenoble, une école hôtelière. Il y a suivi, une année durant des élèves en CAP qui se forment à la réception, à l’accueil, en cuisine.

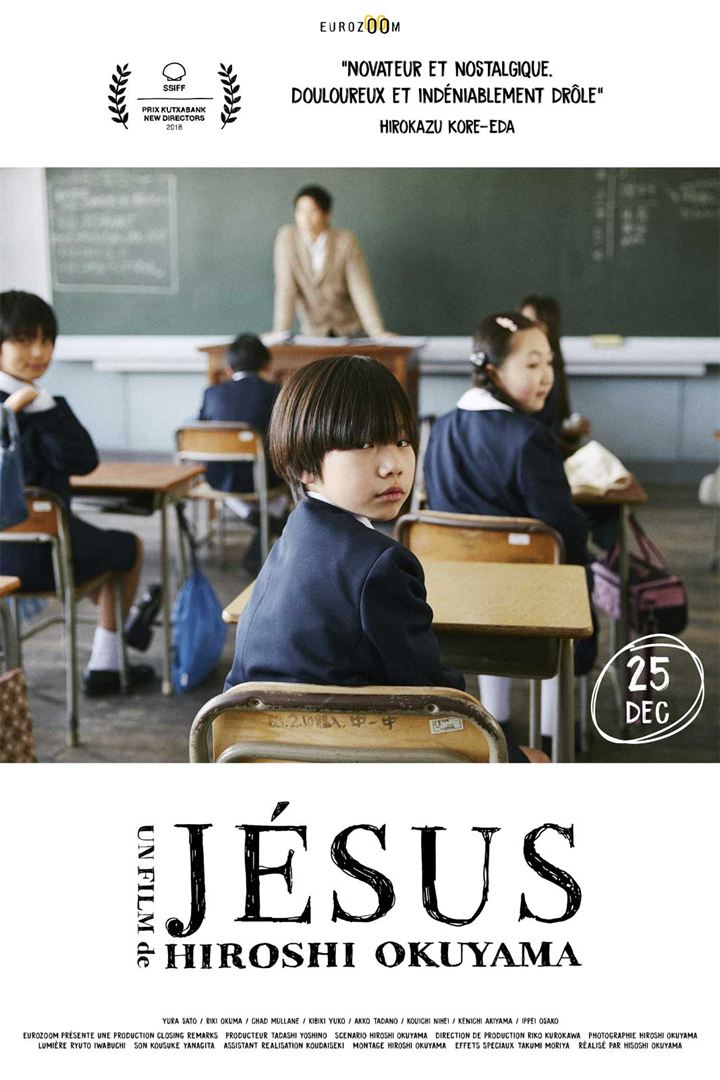

Le réalisateur Jacques Deschamps a planté sa caméra à l’hôtel Lesdiguières, à Grenoble, une école hôtelière. Il y a suivi, une année durant des élèves en CAP qui se forment à la réception, à l’accueil, en cuisine. Suite au décès de son grand-père, Yura, huit ans, et ses parents quittent Tokyo pour s’installer chez sa grand-mère. Bien qu’il ne soit pas pratiquant, Yura est inscrit dans une école catholique. Les rites qui en scandent le quotidien lui sont inconnus. Mais son intégration devient plus facile lorsque Jésus en personne lui apparaît, invisible de tout autre, et lorsque Yura se fait un ami parmi ses camarades de classe.

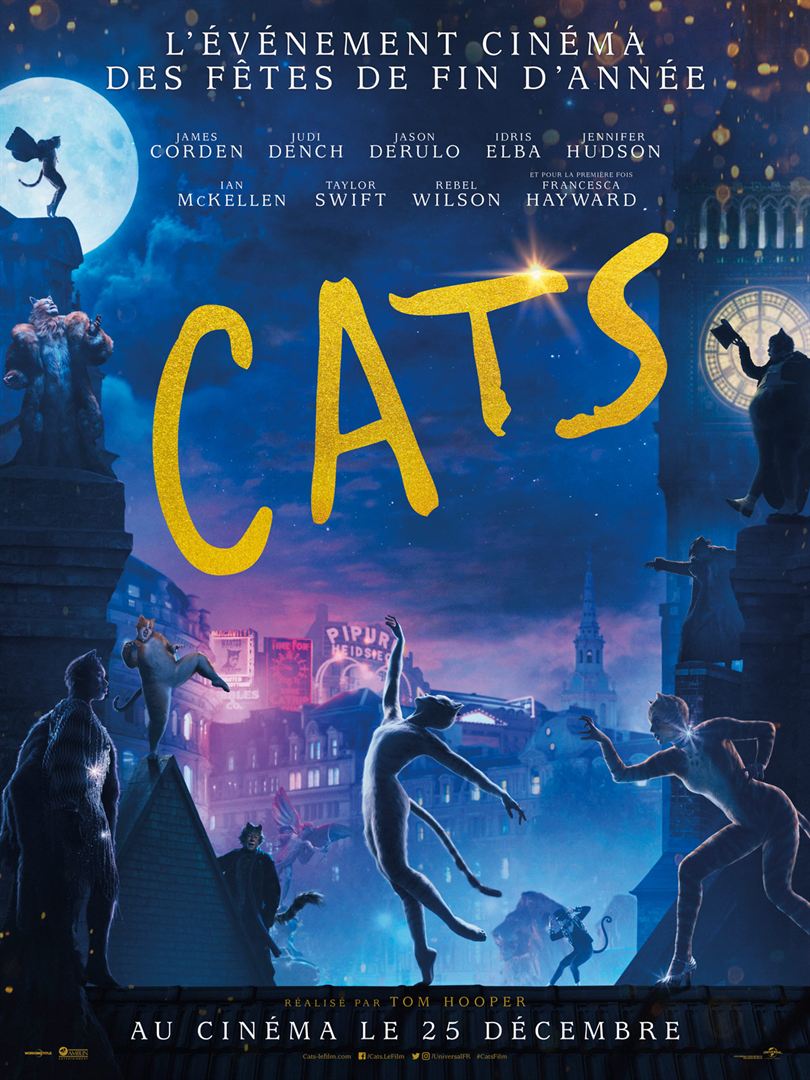

Suite au décès de son grand-père, Yura, huit ans, et ses parents quittent Tokyo pour s’installer chez sa grand-mère. Bien qu’il ne soit pas pratiquant, Yura est inscrit dans une école catholique. Les rites qui en scandent le quotidien lui sont inconnus. Mais son intégration devient plus facile lorsque Jésus en personne lui apparaît, invisible de tout autre, et lorsque Yura se fait un ami parmi ses camarades de classe. Qui ne connaît pas Cats, la flamboyante comédie musicale montée au tout début des années quatre-vingts à Londres par Andrew Lloyd Webber ? Qui n’a pas vibré en attendant Memory, le solo repris par Barbara Streisand, soit pour verser des torrents de larmes, soit pour chausser des boules Quies ?

Qui ne connaît pas Cats, la flamboyante comédie musicale montée au tout début des années quatre-vingts à Londres par Andrew Lloyd Webber ? Qui n’a pas vibré en attendant Memory, le solo repris par Barbara Streisand, soit pour verser des torrents de larmes, soit pour chausser des boules Quies ? Fabienne (Catherine Deneuve) est une immense star. À l’occasion de la publication de ses mémoires, sa fille Lumir (Juliette Binoche), scénariste à New York, lui rend visite à Paris. L’accompagnent sa propre fille et son mari (Ethan Hawke), longtemps tenu à l’écart des tournages par son alcoolisme. Fabienne est en train de tourner un film de science-fiction avec une jeune actrice en pleine ascension (Manon Clavel) qui interroge son statut de mère et de star.

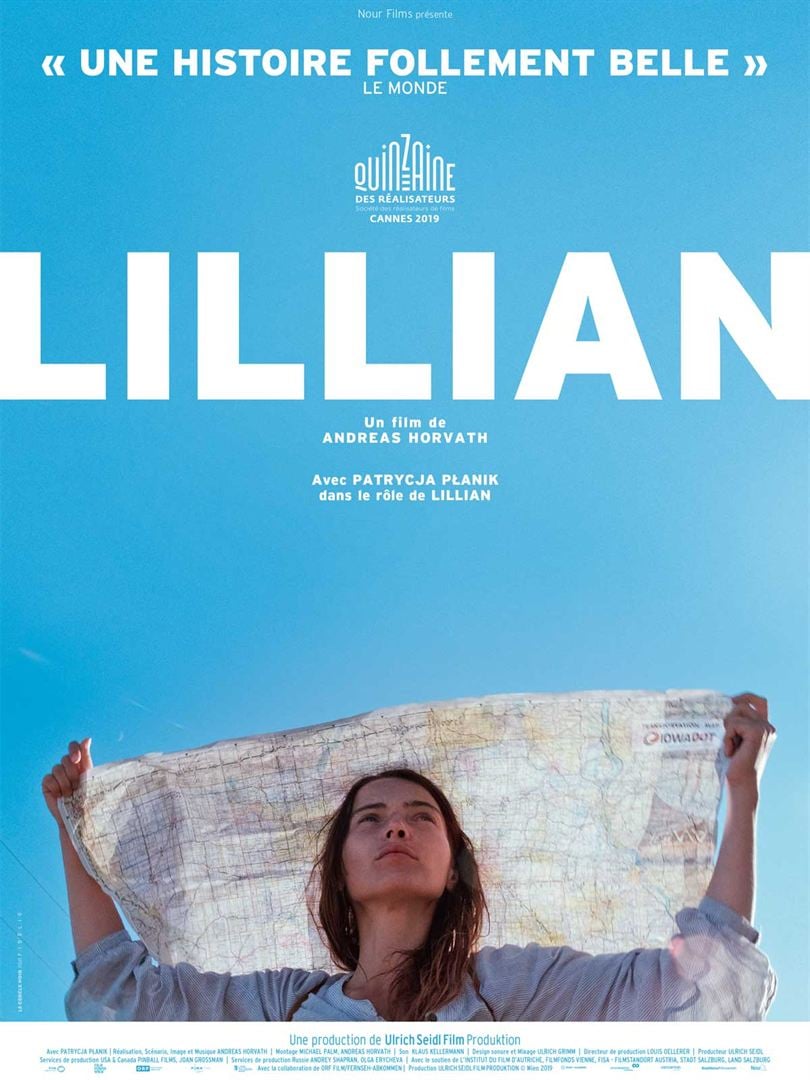

Fabienne (Catherine Deneuve) est une immense star. À l’occasion de la publication de ses mémoires, sa fille Lumir (Juliette Binoche), scénariste à New York, lui rend visite à Paris. L’accompagnent sa propre fille et son mari (Ethan Hawke), longtemps tenu à l’écart des tournages par son alcoolisme. Fabienne est en train de tourner un film de science-fiction avec une jeune actrice en pleine ascension (Manon Clavel) qui interroge son statut de mère et de star. En 1927, Lilian Alling a disparu en ralliant à pied la Russie depuis New York en traversant le continent américain puis le détroit de Béring. Un réalisateur autrichien, Andreas Horvath, a transposé cette histoire vraie à notre époque et confié le rôle principal, quasiment muet, à une plasticienne polonaise, Patrycja Planik.

En 1927, Lilian Alling a disparu en ralliant à pied la Russie depuis New York en traversant le continent américain puis le détroit de Béring. Un réalisateur autrichien, Andreas Horvath, a transposé cette histoire vraie à notre époque et confié le rôle principal, quasiment muet, à une plasticienne polonaise, Patrycja Planik.