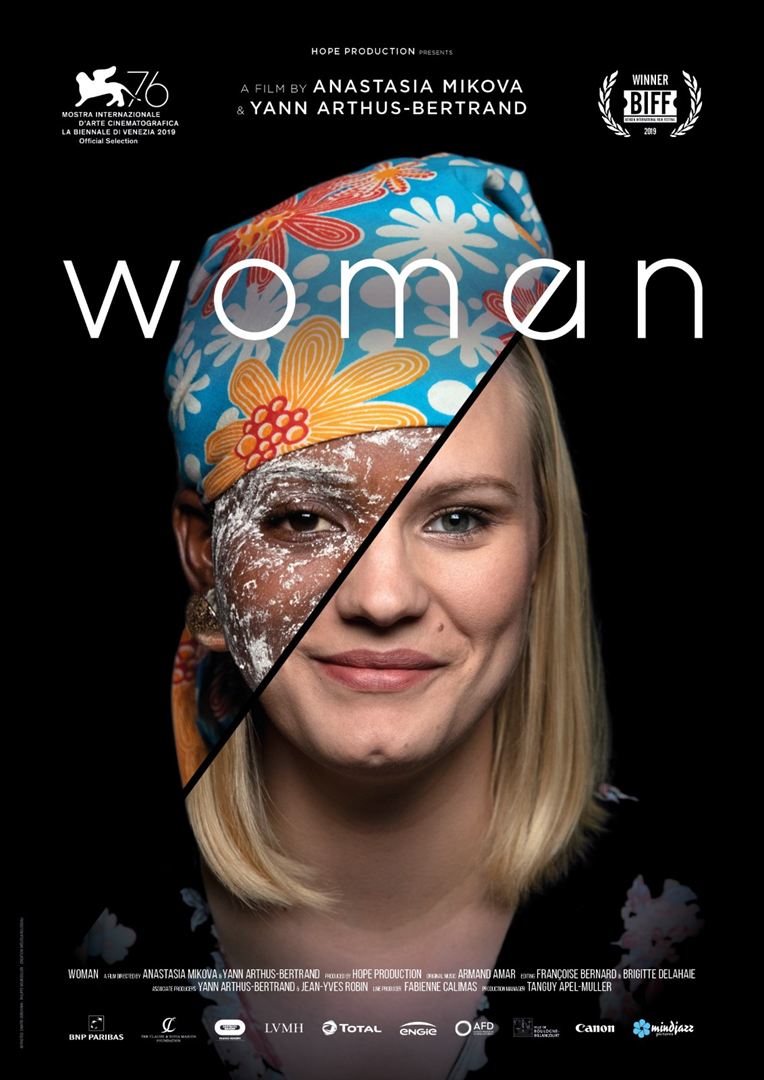

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes.

Au cas où on ne l’ait pas encore compris, Woman parle donc des femmes en allant en interviewer quelques deux mille dans cinquante pays au monde. Ce tour du monde immobile produit un effet paradoxal et peut-être voulu à la fois très dépaysant et un peu répétitif. Toutes ces femmes aux parures bariolées, qui s’expriment dans des langues qu’on s’amuse sans succès à essayer de reconnaître, illustrent la diversité du monde ; mais, en même temps, la similitude de leurs destins, le courage dont elles doivent toutes faire preuve pour surmonter les obstacles que la vie place sur leur chemin tendent à accréditer la thèse d’une unité dont le titre au singulier, Woman, se veut sans doute l’indice.

Chacune est filmée face caméra sur un fond noir. La succession de leurs témoignages est interrompue, pour en briser la monotonie, par quelques séquences d’extérieur muettes habillées d’une musique élégiaque qui portent la marque écolo-new age qui a fait la gloire de Yann Arthus-Bertrand et de ses albums : une nageuse qui ondule aux côtés d’un orque, des ouvrières travaillant à la chaîne dans une immense usine de confection, une Bolivienne sur l’Altiplano, une Hollandaise à vélo, une Américaine chevauchant une Harley Davidson…

En 1h48 bien compactes, ces femmes évoquent, du berceau au tombeau, l’ensemble des défis de la condition féminine : l’excision, les premières règles, le premier orgasme, le mariage forcé, la maternité, l’amour inconditionnel qu’on nourrit pour son enfant, les violences conjugales, la maladie et le tribut qu’elle exige, le vieillissement…. Quelques témoignages sont poignants et feraient fondre même les cœurs de pierre : ces jeunes femmes capturées et violées par Daesh, cette Indienne défigurée à l’acide… Chacun.e y sera plus ou moins sensible en fonction de son histoire personnelle ; mais il y a fort à parier que certains vous touchent plus que d’autres. Pour moi, ce fut le témoignage de cette veuve française, la petite soixantaine, dont les larmes montent aux yeux quand elle confesse que le désir qu’elle suscitait n’existe plus depuis que l’homme qu’elle aimait est mort (1’19 »).

Mais Woman souffre d’une tare écrasante : sa bien-pensance. Tout y est terriblement politiquement correct. Tout y résonne comme un tract bien huilé de UN Women. Il est bien sûr difficile sinon impossible de ne pas sympathiser, surtout un 8 mars, avec l’image sulpicienne mais aussi résiliente de la femme, fragile et forte à la fois, que glorifie Woman. Mais on est en droit d’attendre d’une œuvre cinématographique autre chose qu’un plaidoyer politique, aussi nécessaire soit-il.

Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces.

Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces. Deux stars vieillissantes du music-hall, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), peinent à se blanchir du four de leur dernière pièce à Broadway. Pour redorer leur blason, elles décident de se rendre dans l’Amérique profonde, où une polémique agite la petite communauté d’Edgewater dans l’Indiana qui refuse à la jeune Emma Nolan le droit de participer au bal de fin d’année avec sa petite amie.

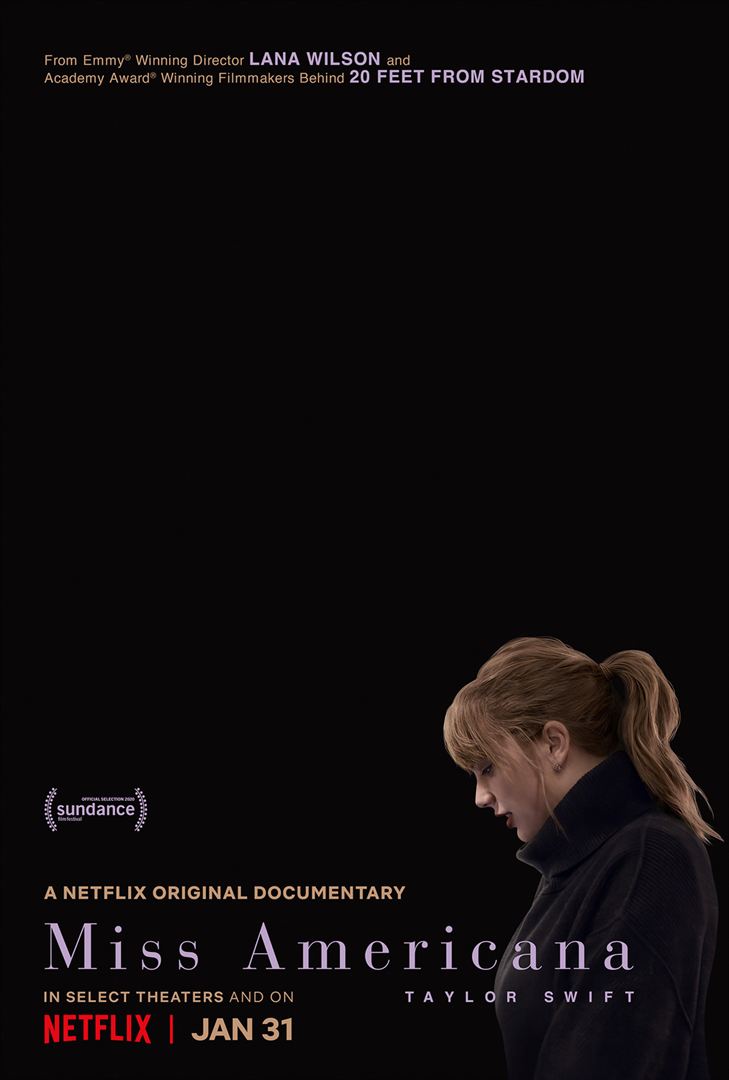

Deux stars vieillissantes du music-hall, Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), peinent à se blanchir du four de leur dernière pièce à Broadway. Pour redorer leur blason, elles décident de se rendre dans l’Amérique profonde, où une polémique agite la petite communauté d’Edgewater dans l’Indiana qui refuse à la jeune Emma Nolan le droit de participer au bal de fin d’année avec sa petite amie. Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme.

Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme. Ava Faulkner (Jessica Chastain) est tueuse à gages. Ancienne militaire, alcoolique en sursis, protégée par son mentor (John Malkovich), elle exécute avec sang-froid les contrats qu’une mystérieuse organisation lui assigne de Paris à Riyad. De retour à Boston auprès de sa mère malade (Geena Davis), elle est confrontée à ses vieux démons tandis que ses commanditaires ont décidé de l’éliminer.

Ava Faulkner (Jessica Chastain) est tueuse à gages. Ancienne militaire, alcoolique en sursis, protégée par son mentor (John Malkovich), elle exécute avec sang-froid les contrats qu’une mystérieuse organisation lui assigne de Paris à Riyad. De retour à Boston auprès de sa mère malade (Geena Davis), elle est confrontée à ses vieux démons tandis que ses commanditaires ont décidé de l’éliminer. À la fin des années soixante, Giorgio Rosa, un ingénieur italien épris de liberté, décide de construire en mer Adriatique, en face de Rimini, juste au-delà des eaux territoriales italiennes, une plateforme soutenue par des piliers posés au fond de la mer. Quatre compagnons le rejoignent : un ami d’études qui étouffe dans l’entreprise de son père, un Allemand apatride, un plaisancier naufragé et taiseux et une serveuse de bar enceinte. Cette joyeuse équipée entend vivre comme elle l’entend. Mais son entreprise prend un tour plus politique, au risque d’irriter les autorités italiennes, lorsque Giorgio déclare l’indépendance de l’île de la rose, la dote d’un drapeau, d’une langue officielle, d’un service postal, émet des passeports et dépose à l’ONU puis au Conseil de l’Europe une demande de reconnaissance officielle.

À la fin des années soixante, Giorgio Rosa, un ingénieur italien épris de liberté, décide de construire en mer Adriatique, en face de Rimini, juste au-delà des eaux territoriales italiennes, une plateforme soutenue par des piliers posés au fond de la mer. Quatre compagnons le rejoignent : un ami d’études qui étouffe dans l’entreprise de son père, un Allemand apatride, un plaisancier naufragé et taiseux et une serveuse de bar enceinte. Cette joyeuse équipée entend vivre comme elle l’entend. Mais son entreprise prend un tour plus politique, au risque d’irriter les autorités italiennes, lorsque Giorgio déclare l’indépendance de l’île de la rose, la dote d’un drapeau, d’une langue officielle, d’un service postal, émet des passeports et dépose à l’ONU puis au Conseil de l’Europe une demande de reconnaissance officielle. Orphelin de père, le jeune Pin-Jui grandit à Taïwan dans les années cinquante. Près de l’usine où il travaille avec sa mère, il retrouve, adulte, Yuan Lee, une jeune femme qu’il avait rencontrée durant son enfance. Mais l’idylle qui les rapproche se brise sur le rêve du jeune homme de quitter Taïwan pour les États-Unis, un rêve qu’il ne peut réaliser qu’en épousant Zhenzhen, la fille de son patron. Arrivé à New York, le couple peine à s’intégrer et ne réussit pas à se cimenter. Pin-Jui travaille ; Zhenzhen s’ennuie. L’arrivée de deux enfants n’y fera rien. Pin-Jui, toute sa vie durant, gardera la nostalgie de son amour perdu.

Orphelin de père, le jeune Pin-Jui grandit à Taïwan dans les années cinquante. Près de l’usine où il travaille avec sa mère, il retrouve, adulte, Yuan Lee, une jeune femme qu’il avait rencontrée durant son enfance. Mais l’idylle qui les rapproche se brise sur le rêve du jeune homme de quitter Taïwan pour les États-Unis, un rêve qu’il ne peut réaliser qu’en épousant Zhenzhen, la fille de son patron. Arrivé à New York, le couple peine à s’intégrer et ne réussit pas à se cimenter. Pin-Jui travaille ; Zhenzhen s’ennuie. L’arrivée de deux enfants n’y fera rien. Pin-Jui, toute sa vie durant, gardera la nostalgie de son amour perdu. Lucy (Jessie Buckley révélée par

Lucy (Jessie Buckley révélée par  Une jeune femme désargentée (Lily James) – dont on ne saura jamais le nom – travaille comme dame de compagnie d’une riche rombière en villégiature sur la Côte d’Azur. Elle y fait la connaissance du très séduisant Maxim de Winter (Armie Hammer) qui lui demande sa main. Le couple retourne s’installer à Manderley, la grande demeure familiale en Cornouailles, hantée par le fantôme de la première Mrs de Winter, morte dans de troubles circonstances, dont la gouvernante, Mrs Danvers (Kristin Scott Thomas), entretient maladivement le souvenir.

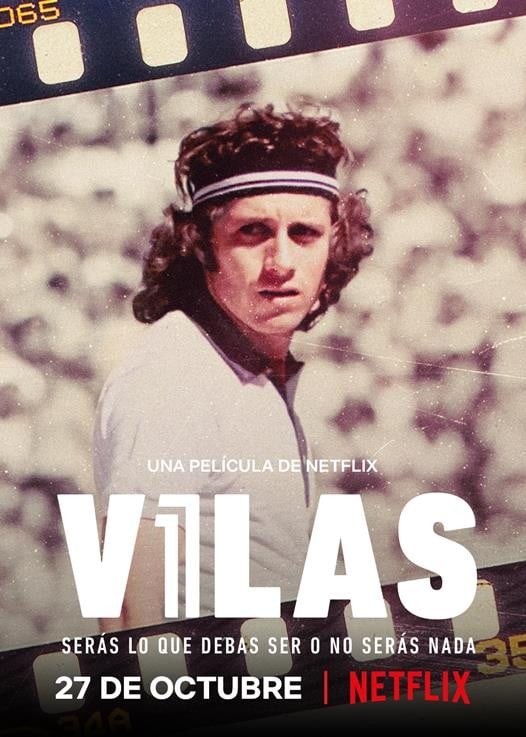

Une jeune femme désargentée (Lily James) – dont on ne saura jamais le nom – travaille comme dame de compagnie d’une riche rombière en villégiature sur la Côte d’Azur. Elle y fait la connaissance du très séduisant Maxim de Winter (Armie Hammer) qui lui demande sa main. Le couple retourne s’installer à Manderley, la grande demeure familiale en Cornouailles, hantée par le fantôme de la première Mrs de Winter, morte dans de troubles circonstances, dont la gouvernante, Mrs Danvers (Kristin Scott Thomas), entretient maladivement le souvenir. Dans la seconde moitié des années soixante-dix, Guillermo Vilas comptait parmi les meilleurs du tennis mondial avec Jimmy Connors et Björn Borg. Vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem (Roland Garros et l’US Open en 1977, l’Open d’Australie en 1978 et en 1979), champion incontesté de la terre battue, il ne fut jamais consacré numéro un mondial par le classement de l’ATP. Quarante ans plus tard, un journaliste argentin décide de reprendre à zéro les calculs de l’ATP et de rendre à Vilas la reconnaissance dont il a été frustré.

Dans la seconde moitié des années soixante-dix, Guillermo Vilas comptait parmi les meilleurs du tennis mondial avec Jimmy Connors et Björn Borg. Vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem (Roland Garros et l’US Open en 1977, l’Open d’Australie en 1978 et en 1979), champion incontesté de la terre battue, il ne fut jamais consacré numéro un mondial par le classement de l’ATP. Quarante ans plus tard, un journaliste argentin décide de reprendre à zéro les calculs de l’ATP et de rendre à Vilas la reconnaissance dont il a été frustré.