Directeur de l’Alliance française d’Irkoutsk en Sibérie, Mathieu Roussel (Gilles Lellouche) est brutalement arrêté par la police. Accusé d’inceste et de pédopornographie, il est jeté en prison et tabassé par ses codétenus. Les services consulaires français et son avocat obtiennent sa libération provisoire. Il attendra son procès à son domicile, en résidence surveillée, avec un bracelet électronique au pied. Mais, refusant la perspective d’une condamnation cousue de fil blanc, sur la base dun « kompromat » fabriqué par le FSB, Mathieu Roussel décide de quitter la Russie. Il y parviendra avec l’aide providentielle de Svetlana (Joanna Kulig) la seule personne à ne pas l’abandonner quand tous lui tournent le dos.

Directeur de l’Alliance française d’Irkoutsk en Sibérie, Mathieu Roussel (Gilles Lellouche) est brutalement arrêté par la police. Accusé d’inceste et de pédopornographie, il est jeté en prison et tabassé par ses codétenus. Les services consulaires français et son avocat obtiennent sa libération provisoire. Il attendra son procès à son domicile, en résidence surveillée, avec un bracelet électronique au pied. Mais, refusant la perspective d’une condamnation cousue de fil blanc, sur la base dun « kompromat » fabriqué par le FSB, Mathieu Roussel décide de quitter la Russie. Il y parviendra avec l’aide providentielle de Svetlana (Joanna Kulig) la seule personne à ne pas l’abandonner quand tous lui tournent le dos.

Kompromat est inspiré de faits réels : ceux qui sont arrivés à Yoann Barbereau entre 2015 et 2018 et qu’il a racontés dans un livre autobiographique, Dans les geôles de Sibérie. Mais il s’en éloigne considérablement pour lui donner tous les ressorts caricaturaux du film d’action hollywoodien.

Gilles Lellouche y joue à la perfection un rôle qui lui va si bien : celui d’un homme ordinaire dont la vie bascule brutalement. Quelque part entre Edmond Dantès (la soif de vengeance) et Jason Bourne (la capacité à semer ses poursuivants), son personnage gagne la course poursuite que le FSB a lancée contre lui …. quitte à laisser penser que c’est un surhomme ou que la police russe n’est pas capable d’appréhender un détenu français en fuite qui traverse son territoire avec un sac à dos, un téléphone portable et un compte PayPal.

Kompromat se laisse regarder sans déplaisir même si on en connaît par avance le dénouement. Mais il accumule les clichés au-delà du raisonnable avec un étalonnage désaturé pour souligner combien la Russie est triste et laide sous la neige. Les Russes y sont soit des alcooliques philosophes soit des anciens combattants culs-de-jatte soit encore des policiers sadiques. Quant aux diplomates français (on reconnaît Mireille Perrier dans le rôle d’une attachée d’ambassade et Louis-Do de Lencquesaing dans celui de l’ambassadeur de France à Moscou), ils sont prêts à sacrifier un innocent sur l’autel de la raison d’Etat.

Tant de caricatures ravalent ce film d’évasion à ce qu’il n’a pas eu l’ambition de dépasser : un film d’action aux ficelles scénaristiques trop grosses.

Joan (Isabelle Huppert), roule dans la nuit à bord de son Autin Cooper. Regard face caméra, elle nous annonce qu’elle va nous raconter sa vie.

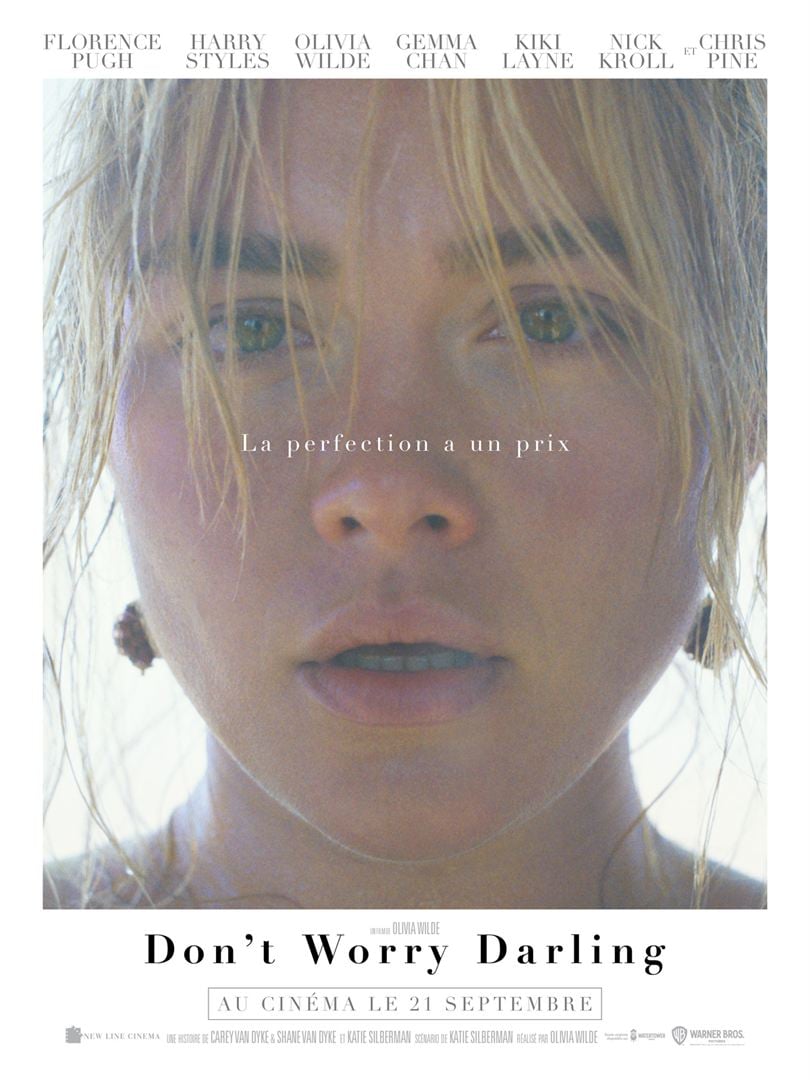

Joan (Isabelle Huppert), roule dans la nuit à bord de son Autin Cooper. Regard face caméra, elle nous annonce qu’elle va nous raconter sa vie. Alice Chambers (Florence Pugh) mène une vie de rêve auprès de son mari Jack (Harry Styles). Ils se sont installés à Victory, au cœur du désert californien avec plusieurs autres familles qui leur ressemblent. Chaque matin, les hommes partent travailler en voiture au projet ultra-secret dirigé par Frank (Chris Pine) laissant leurs épouses à une vie consacrée aux tâches ménagères, aux courses et aux thés entre amies

Alice Chambers (Florence Pugh) mène une vie de rêve auprès de son mari Jack (Harry Styles). Ils se sont installés à Victory, au cœur du désert californien avec plusieurs autres familles qui leur ressemblent. Chaque matin, les hommes partent travailler en voiture au projet ultra-secret dirigé par Frank (Chris Pine) laissant leurs épouses à une vie consacrée aux tâches ménagères, aux courses et aux thés entre amies Au Danemark, à la fin du dix-neuvième siècle, dans une opulente propriété agricole.

Au Danemark, à la fin du dix-neuvième siècle, dans une opulente propriété agricole. Sebastià Comas, un journaliste morphinomane (Roger Casamajor), enquête à Barcelone en 1912 sur la mystérieuse disparition de jeunes enfants. Le chef de la police (Sergi Lopez) a mis sous les verrous une guérisseuse (Nora Navas) qui clame son innocence. Mais Comas, aidé d’Amèlia, une prostituée (Bruna

Sebastià Comas, un journaliste morphinomane (Roger Casamajor), enquête à Barcelone en 1912 sur la mystérieuse disparition de jeunes enfants. Le chef de la police (Sergi Lopez) a mis sous les verrous une guérisseuse (Nora Navas) qui clame son innocence. Mais Comas, aidé d’Amèlia, une prostituée (Bruna  Carl (Harris Dickinson) et Yaya (Charlbi Dean brutalement décédée en août dernier à trente-deux ans à peine) sont mannequins et influenceurs. Ils participent à une croisière sur un yacht de luxe avec quelques milliardaires désœuvrés – un Russe enrichi dans le commerce d’engrais agricole, des Britanniques marchands d’armes, une Allemande paraplégique…. – et une troupe d’hôtesses, de stewards et de femmes de chambre souriants et serviles. Le commandant du yacht (Woody Harrelson), en état éthylique avancé, refuse de sortir de sa cabine. Après bien des émotions, quelques naufragés échouent sur une île déserte où s’instaure un nouvel ordre social différent de celui qui prévalait à bord.

Carl (Harris Dickinson) et Yaya (Charlbi Dean brutalement décédée en août dernier à trente-deux ans à peine) sont mannequins et influenceurs. Ils participent à une croisière sur un yacht de luxe avec quelques milliardaires désœuvrés – un Russe enrichi dans le commerce d’engrais agricole, des Britanniques marchands d’armes, une Allemande paraplégique…. – et une troupe d’hôtesses, de stewards et de femmes de chambre souriants et serviles. Le commandant du yacht (Woody Harrelson), en état éthylique avancé, refuse de sortir de sa cabine. Après bien des émotions, quelques naufragés échouent sur une île déserte où s’instaure un nouvel ordre social différent de celui qui prévalait à bord. La quarantaine déjà bien entamée, Simon (Vincent Macaigne) et Charlotte (Sandrine Kiberlain) se rencontrent, se plaisent et s’aiment. Simon est marié, père de famille, maladroit et timide. Charlotte se remet d’une pénible séparation et ne souhaite plus s’attacher. Aussi décident-ils de placer leur liaison sous le signe de la légèreté. Sauront-ils se tenir aux limites qu’ils se sont fixées ?

La quarantaine déjà bien entamée, Simon (Vincent Macaigne) et Charlotte (Sandrine Kiberlain) se rencontrent, se plaisent et s’aiment. Simon est marié, père de famille, maladroit et timide. Charlotte se remet d’une pénible séparation et ne souhaite plus s’attacher. Aussi décident-ils de placer leur liaison sous le signe de la légèreté. Sauront-ils se tenir aux limites qu’ils se sont fixées ? La jeune documentariste française Céline Rouzet a sans doute dû relever bien des défis, que sa caméra a la pudeur de ne pas évoquer, pour aller au fin fond de la Papouasie Nouvelle Guinée filmer une tribu papoue prise au piège de la modernité. Sur ses Hautes terres, Exxon Mobil, avec la complicité de la classe politique corrompue, l’a privée de ses terres en lui promettant une pluie d’or qui n’est jamais venue.

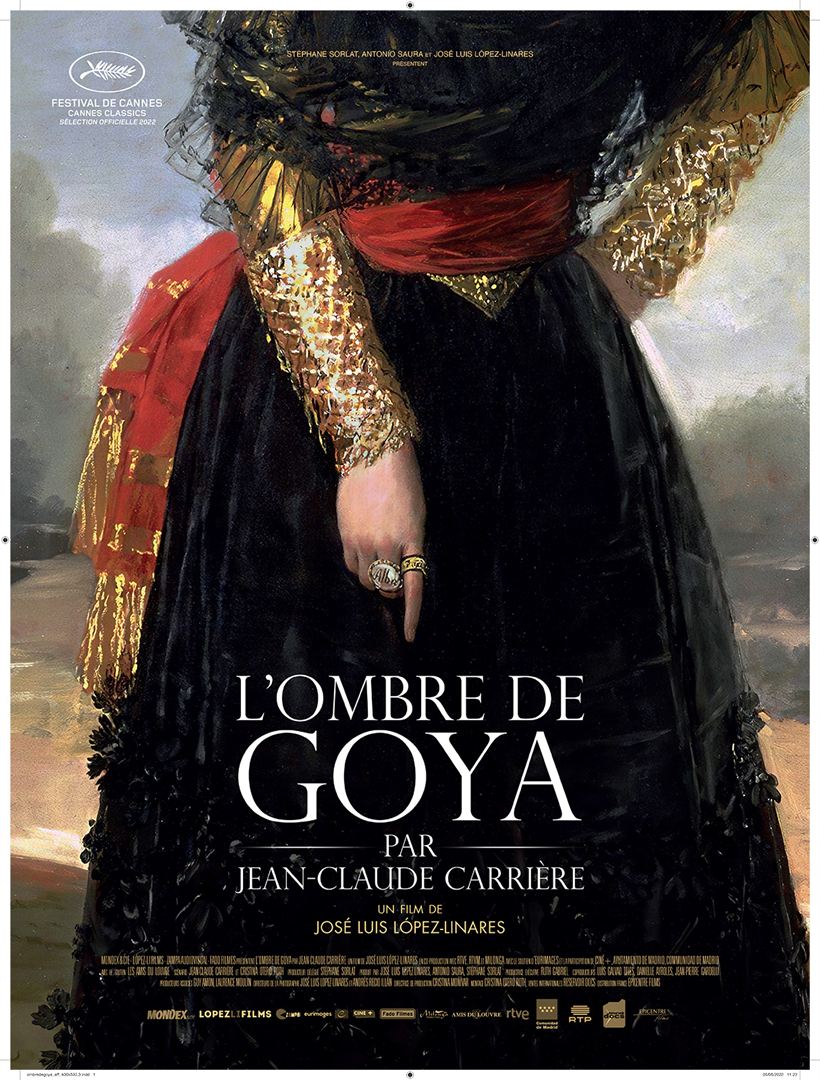

La jeune documentariste française Céline Rouzet a sans doute dû relever bien des défis, que sa caméra a la pudeur de ne pas évoquer, pour aller au fin fond de la Papouasie Nouvelle Guinée filmer une tribu papoue prise au piège de la modernité. Sur ses Hautes terres, Exxon Mobil, avec la complicité de la classe politique corrompue, l’a privée de ses terres en lui promettant une pluie d’or qui n’est jamais venue. Le documentariste espagnol José Luis López-Linares, met face à face deux géants : le peintre Francisco de Goya (1746-1828) et l’écrivain Jean-Claude Carrière (1931-2021).

Le documentariste espagnol José Luis López-Linares, met face à face deux géants : le peintre Francisco de Goya (1746-1828) et l’écrivain Jean-Claude Carrière (1931-2021). Rachel (Virginie Efira) rencontre Ali (Roschdy Zem) à un cours de guitare. Elle est enseignante, quadragénaire, sans enfant ; il travaille dans le design automobile, a peut-être une dizaine d’années de plus qu’elle et une petite fille de quatre ans et demi, Leïla, dont il partage la garde avec son ex-femme (Chiara Mastroianni).

Rachel (Virginie Efira) rencontre Ali (Roschdy Zem) à un cours de guitare. Elle est enseignante, quadragénaire, sans enfant ; il travaille dans le design automobile, a peut-être une dizaine d’années de plus qu’elle et une petite fille de quatre ans et demi, Leïla, dont il partage la garde avec son ex-femme (Chiara Mastroianni).