Pour rompre la solitude de son appartement new-yorkais trop propret, un chien anthropomorphe prénommé DOG commande un robot prénommé ROBOT. Une amitié profonde naît progressivement qui se termine sur la plage de Coney Island où ROBOT a imprudemment accompagné DOG dans une joyeuse baignade qui a grippé tous ses rouages. Un concours de circonstances malheureux – la fermeture de la plage aux touristes, l’hiver qui vient – oblige DOG à abandonner ROBOT sur cette plage jusqu’au printemps.

Pour rompre la solitude de son appartement new-yorkais trop propret, un chien anthropomorphe prénommé DOG commande un robot prénommé ROBOT. Une amitié profonde naît progressivement qui se termine sur la plage de Coney Island où ROBOT a imprudemment accompagné DOG dans une joyeuse baignade qui a grippé tous ses rouages. Un concours de circonstances malheureux – la fermeture de la plage aux touristes, l’hiver qui vient – oblige DOG à abandonner ROBOT sur cette plage jusqu’au printemps.

Pablo Berger est un réalisateur espagnol surdoué – Blancanieves, film muet, en noir et blanc, est pour moi l’une des plus grandes claques de la décennie passée. À soixante ans, il signe son premier dessin animé. Il adapte le roman graphique de Sara Varon publié en 2007. Son action se déroule dans le New York joyeusement bigarré des années 80, dominé par la haute silhouette des Twin Towers.

Son titre français niaiseux (l’original Robot Dreams est beaucoup plus convaincant) et son affiche bon enfant ont failli me dissuader d’aller le voir, le croyant réservé aux moins de dix ans. J’aurais raté l’un des meilleurs films de l’année (passée). Car Mon ami robot est un bijou.

C’est un bijou de réalisation. Par l’économie de moyens qu’il déploie. Un graphisme 2D loin des sophistications et des surenchères auxquelles Pixar et les studios Ghibli se sentent désormais obligés de se livrer. Des couleurs pastel. Pas une ligne de dialogue. Un scénario où s’intercalent des séquences oniriques et qui reste pourtant d’une parfaite lisibilité. Des références ludiques qui réjouiront les cinéphiles à Yoyo de Pierre Etaix, au Magicien d’Oz ou à Shining.

Et surtout un message profondément universel, qui touchera les petits comme les grands. On craignait par avance une fin téléguidée. Pablo Berger évite cet écueil et nous surprend comme le dernier quart d’heure de La La Land (ce qui, sous ma plume, est un sacré éloge !). Son film parle de la séparation, amoureuse ou amicale, de la fidélité à ses promesses, mais aussi du temps qui passe et de la vie qui continue. Si vous avez envie de commencer l’année aussi bien que je l’ai achevée, courez le voir !

Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère.

Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère. L’action se déroule dans une petite ville de province japonaise et débute le soir où un incendie, dont on découvrira plus tard l’origine criminelle, dévaste un immeuble abritant un bar pour hôtesses. Élève en classe de CM2, le jeune Minato est orphelin de père. Sa mère, qui l’élève seule, note des détails troublants qui la conduisent à mettre en cause son école, et notamment son professeur, M. Hori. Mais, la vérité se révèlera tout autre.

L’action se déroule dans une petite ville de province japonaise et débute le soir où un incendie, dont on découvrira plus tard l’origine criminelle, dévaste un immeuble abritant un bar pour hôtesses. Élève en classe de CM2, le jeune Minato est orphelin de père. Sa mère, qui l’élève seule, note des détails troublants qui la conduisent à mettre en cause son école, et notamment son professeur, M. Hori. Mais, la vérité se révèlera tout autre. Leonard Bernstein (1918-1990) est beaucoup plus célèbre aux Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est dire la notoriété de ce compositeur de génie qui fut aussi un immense chef d’orchestre, un pédagogue hors pair et un dénicheur de talents.

Leonard Bernstein (1918-1990) est beaucoup plus célèbre aux Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est dire la notoriété de ce compositeur de génie qui fut aussi un immense chef d’orchestre, un pédagogue hors pair et un dénicheur de talents. Charles Eismayer est instructeur dans l’armée autrichienne. Sa réputation le précède : un militaire implacable qui prend un plaisir sadique à maltraiter les jeunes recrues sous prétexte de les faire rentrer dans le moule. En fait, sous le masque de dureté qu’il affiche volontiers et sous l’apparence d’un bon mari et d’un bon père, Eismayer cache un secret. Il éclatera à l’arrivée de Mario Falak, un jeune engagé d’origine étrangère qui n’hésite pas à afficher son homosexualité.

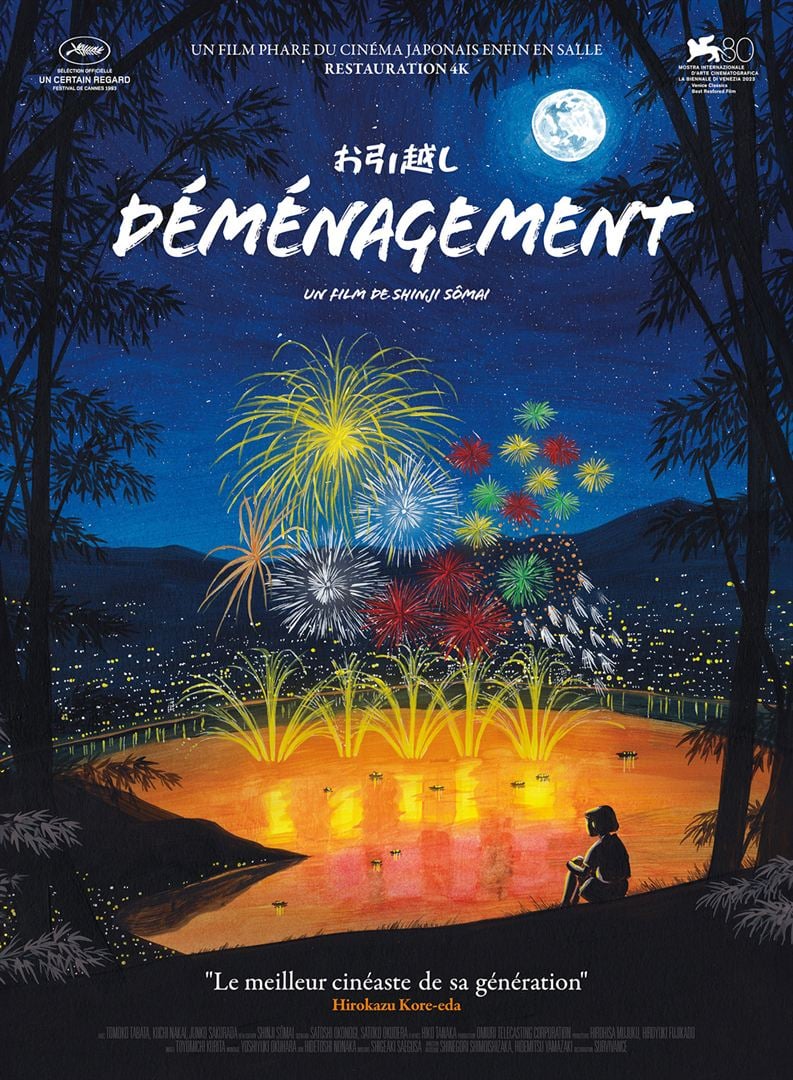

Charles Eismayer est instructeur dans l’armée autrichienne. Sa réputation le précède : un militaire implacable qui prend un plaisir sadique à maltraiter les jeunes recrues sous prétexte de les faire rentrer dans le moule. En fait, sous le masque de dureté qu’il affiche volontiers et sous l’apparence d’un bon mari et d’un bon père, Eismayer cache un secret. Il éclatera à l’arrivée de Mario Falak, un jeune engagé d’origine étrangère qui n’hésite pas à afficher son homosexualité. Ren a onze ans. Ses parents divorcent. Elle ne le supporte pas.

Ren a onze ans. Ses parents divorcent. Elle ne le supporte pas. Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances.

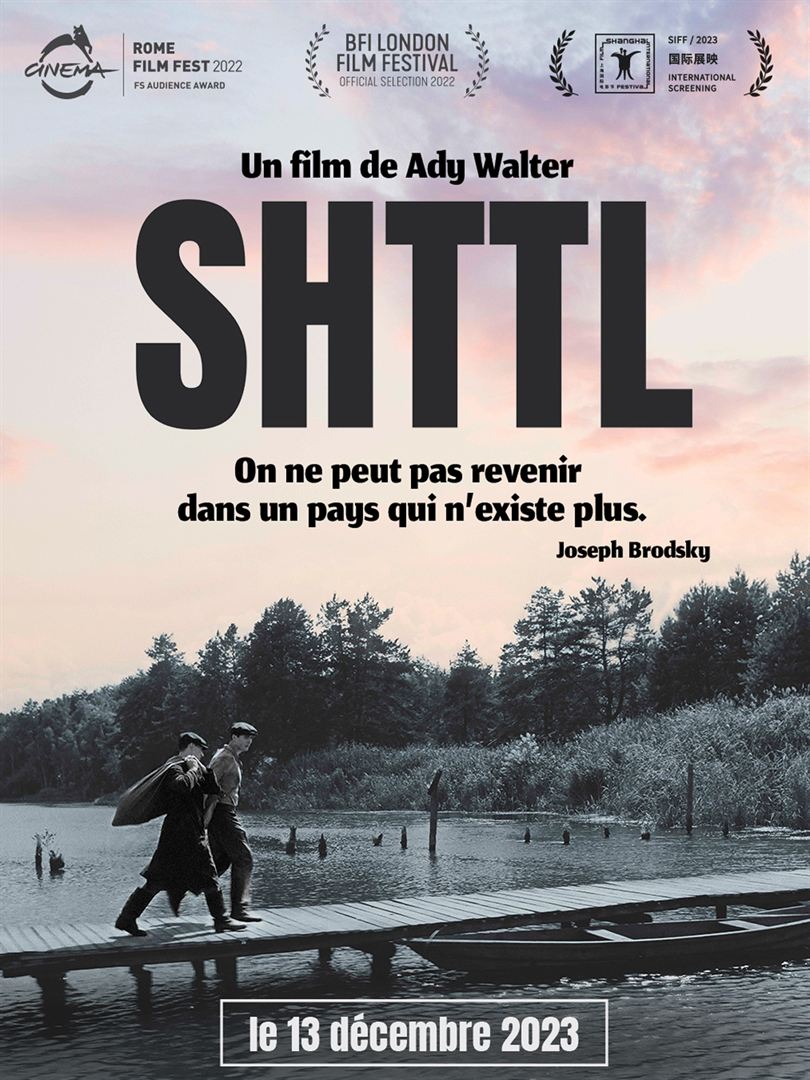

Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances. Mendele, un jeune Juif prometteur, a quitté son village en Galicie, à la frontière de la Pologne récemment occupée par le Reich, et s’est arraché à l’amour de Yuna, sa promise, pour aller étudier à Kiev. Devenu officier de l’Armée rouge, il en revient le 21 juin 1941 pour apprendre qu’un chidoukh, un mariage arrangé, va unir Yuna à son ami d’enfance, Folie, qui a versé dans l’hassidisme et renie toute forme de collaboration avec les Soviets. Le lendemain, Hitler lancera l’opération Barbarossa qui va entraîner l’invasion de ces territoires par la Wehrmacht et l’anéantissement de ses populations juives.

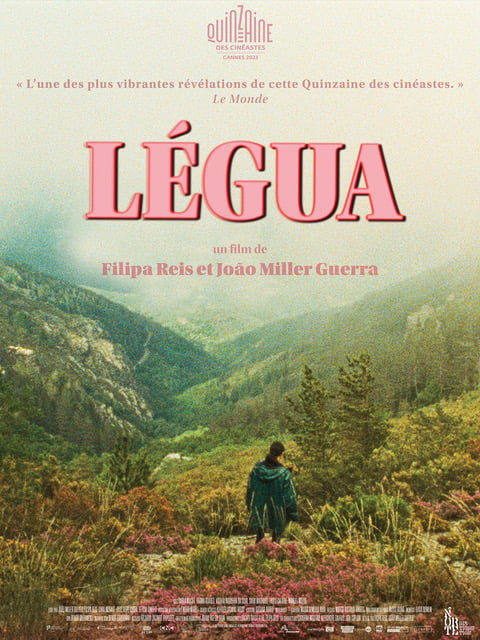

Mendele, un jeune Juif prometteur, a quitté son village en Galicie, à la frontière de la Pologne récemment occupée par le Reich, et s’est arraché à l’amour de Yuna, sa promise, pour aller étudier à Kiev. Devenu officier de l’Armée rouge, il en revient le 21 juin 1941 pour apprendre qu’un chidoukh, un mariage arrangé, va unir Yuna à son ami d’enfance, Folie, qui a versé dans l’hassidisme et renie toute forme de collaboration avec les Soviets. Le lendemain, Hitler lancera l’opération Barbarossa qui va entraîner l’invasion de ces territoires par la Wehrmacht et l’anéantissement de ses populations juives. Dans un petit village du nord du Portugal, une belle maison est entretenue par Emilia, une vieille domestique acariâtre. Ana, la quarantaine, l’assiste. Le mari d’Ana est un maçon qui la pousse à émigrer en France pour y trouver plus d’opportunités. Le fils d’Ana a déjà quitté le nid familial et sa fille est sur le point de le faire. Mais quand la santé d’Emilia décline, Ana, avec une fidélité indéfectible, reste à ses côtés pour l’accompagner dans ses derniers jours.

Dans un petit village du nord du Portugal, une belle maison est entretenue par Emilia, une vieille domestique acariâtre. Ana, la quarantaine, l’assiste. Le mari d’Ana est un maçon qui la pousse à émigrer en France pour y trouver plus d’opportunités. Le fils d’Ana a déjà quitté le nid familial et sa fille est sur le point de le faire. Mais quand la santé d’Emilia décline, Ana, avec une fidélité indéfectible, reste à ses côtés pour l’accompagner dans ses derniers jours. Une femme noire en haillons est prisonnière d’une cage au milieu du désert. Elle réussit à s’en échapper. Le monde autour d’elle a été dévasté par une terrible maladie contagieuse. Les rares survivants se protègent avec des masques à gaz. Les populations blanches poursuivent inlassablement les gens de couleur et les exécutent sans sommation.

Une femme noire en haillons est prisonnière d’une cage au milieu du désert. Elle réussit à s’en échapper. Le monde autour d’elle a été dévasté par une terrible maladie contagieuse. Les rares survivants se protègent avec des masques à gaz. Les populations blanches poursuivent inlassablement les gens de couleur et les exécutent sans sommation.