Une section de militaires français s’arrête à Chypre, en sas de décompression, après six mois passés en Afghanistan. Parmi eux Aurore (Ariane Labed) et Marine (Soko), deux amies d’enfance qui peinent à se faire respecter par leurs camarades masculins.

Une section de militaires français s’arrête à Chypre, en sas de décompression, après six mois passés en Afghanistan. Parmi eux Aurore (Ariane Labed) et Marine (Soko), deux amies d’enfance qui peinent à se faire respecter par leurs camarades masculins.

Le livre de Delphine Coulin et le film qu’elle en a tiré avec sa soeur exploitent un paradoxe : comment passer sans solution de continuité de la guerre à la paix, de la vallée de la Kapisa au beach resort méditerranéen, de la burqa au bikini ?

L’affiche du film joue sur ce contraste : deux militaires caparaçonnés dans un club de vacances. Et elle lui ajoute un paradoxe supplémentaire : ces deux militaires sont des femmes dans un environnement hyperviril.

La situation est terriblement intéressante et le film d’autant plus décevant qu’il n’en tire pas tou le parti. Il s’égare successivement dans deux directions sans choisir entre elles. La première est le traumatisme du conflit et l’impossibilité de l’évacuer. Aidés par des images de synthèse, les militaires sont invités à raconter leurs expériences. Le passé, que tous n’ont pas vécu de la même façon, ne passe pas.

La seconde est la guerre des sexes qui fait rage au sein de la section. Les garçons ont les nerfs à fleur de peau, les hormones en ébullition. Les trois filles de la section sont inéluctablement leur exutoire et leurs proies. La tension monte jusqu’au paroxysme qui aurait pu être plus meurtrier encore. Le film aurait pu s’arrêter là. Son épilogue tristement logique est la pire des publicités pour l’institution militaire

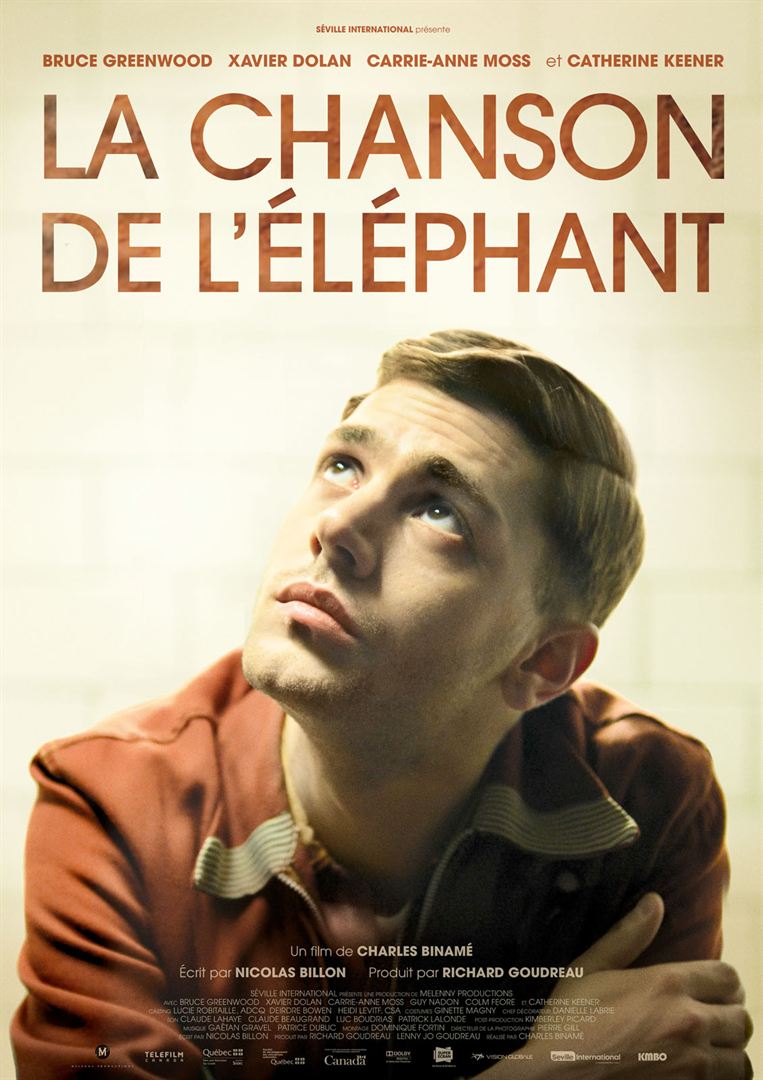

Un médecin a disparu d’un hôpital psychiatrique. L’un de ses collègues interroge un patient (Xavier Dolan) pour découvrir l’insoupçonnable vérité.

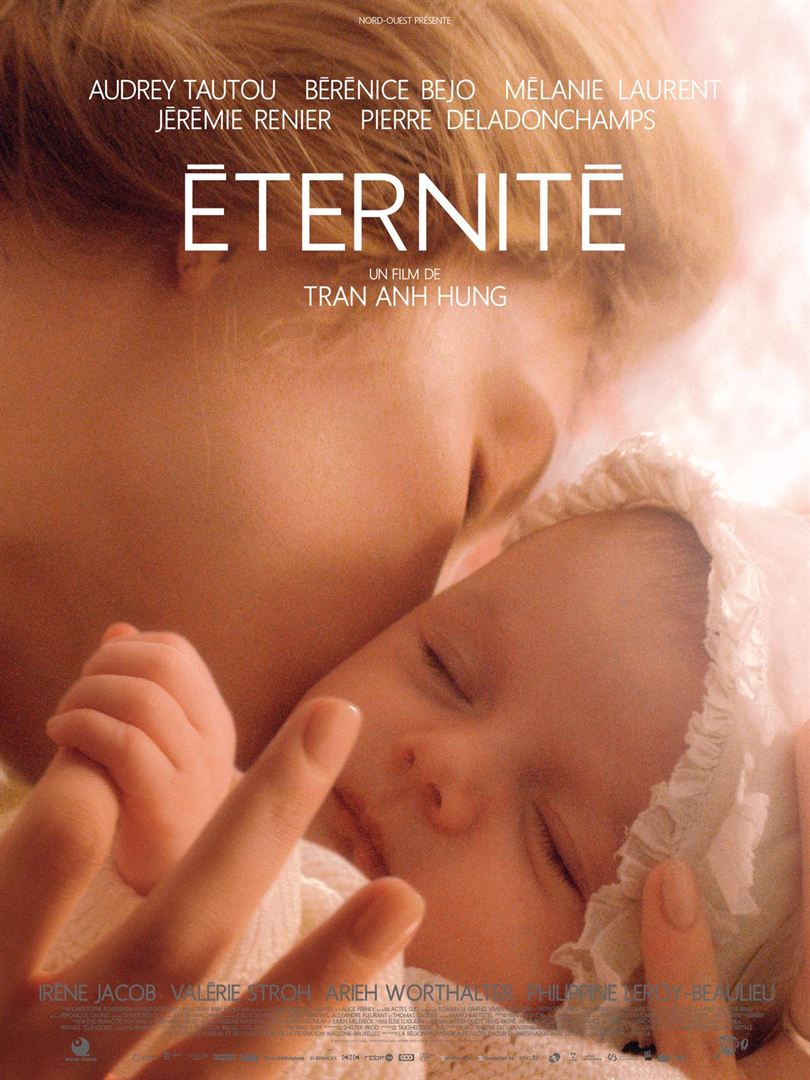

Un médecin a disparu d’un hôpital psychiatrique. L’un de ses collègues interroge un patient (Xavier Dolan) pour découvrir l’insoupçonnable vérité. C’est l’histoire d’une famille sur près d’un siècle. Depuis Valentine (Audrey Tautou) et Jules. Henri (Jérémie Renier) épouse Mathilde (Mélanie Laurent) dont la cousine Gabrielle (Bérénice Béjo) épouse Charles (Pierre Deladonchamps). Du monde extérieur, rien n’est dit ou presque. Seuls comptent les naissances, les baptêmes, les mariages, les enterrements. De la splendide villa construite dans les collines qui surplombent la Méditerranée, on ne sortira jamais. Car, nous dit le film, c’est là que l’essentiel se déroule : dans une vie pure et sans histoire.

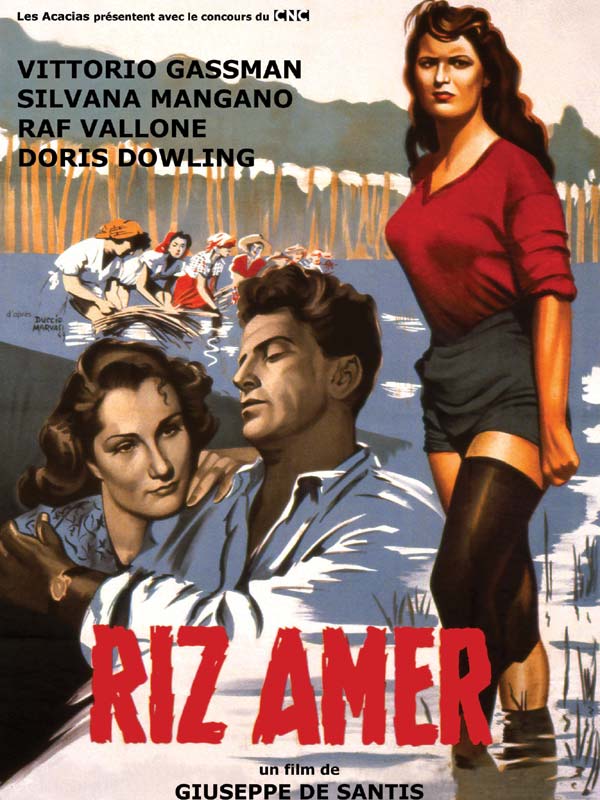

C’est l’histoire d’une famille sur près d’un siècle. Depuis Valentine (Audrey Tautou) et Jules. Henri (Jérémie Renier) épouse Mathilde (Mélanie Laurent) dont la cousine Gabrielle (Bérénice Béjo) épouse Charles (Pierre Deladonchamps). Du monde extérieur, rien n’est dit ou presque. Seuls comptent les naissances, les baptêmes, les mariages, les enterrements. De la splendide villa construite dans les collines qui surplombent la Méditerranée, on ne sortira jamais. Car, nous dit le film, c’est là que l’essentiel se déroule : dans une vie pure et sans histoire. Pour échapper à la police qui les traque, un voleur de bijou et sa complice se cachent parmi les travailleuses qui repiquent le riz de la vallée du Pô.

Pour échapper à la police qui les traque, un voleur de bijou et sa complice se cachent parmi les travailleuses qui repiquent le riz de la vallée du Pô. Parisien, la trentaine, Mathieu reçoit un appel du Canada. Son père biologique, dont sa mère a toujours refusé de lui dévoiler l’identité, vient de mourir. Mathieu saute dans un avion pour assister aux funérailles et rencontrer sa famille. Mais Pierre, le meilleur ami de son père, l’accueille à l’aéroport et essaie de l’en dissuader.

Parisien, la trentaine, Mathieu reçoit un appel du Canada. Son père biologique, dont sa mère a toujours refusé de lui dévoiler l’identité, vient de mourir. Mathieu saute dans un avion pour assister aux funérailles et rencontrer sa famille. Mais Pierre, le meilleur ami de son père, l’accueille à l’aéroport et essaie de l’en dissuader. Deux fanfares, l’une wallonne, l’autre flamande, sont sélectionnées pour représenter la Belgique à la finale européenne. Uniront-elles leur force ou s’affronteront-elles dans un combat stérile ?

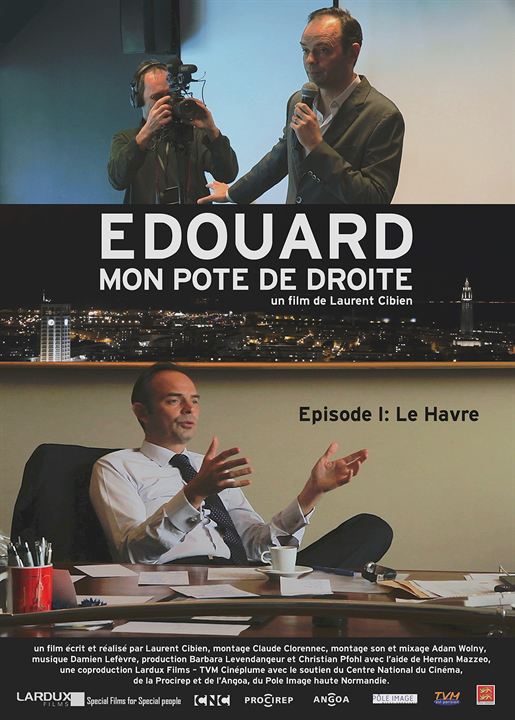

Deux fanfares, l’une wallonne, l’autre flamande, sont sélectionnées pour représenter la Belgique à la finale européenne. Uniront-elles leur force ou s’affronteront-elles dans un combat stérile ? Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014.

Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014. Dounia et Maimounia sont « deux mouflettes de banlieue » – pour reprendre la jolie expression de Télérama dont elles font la couverture. Dounia est une beurette poids plume à la langue bien pendue qui vit misérablement dans un bidonville avec sa mère pute et alcoolo ; Mamounia est une renoi poids lourd dont le père est l’imam de la salle de prière. L’une et l’autre sèchent les cours du BEP, maraudent au centre commercial, rêvent d’argent facile.

Dounia et Maimounia sont « deux mouflettes de banlieue » – pour reprendre la jolie expression de Télérama dont elles font la couverture. Dounia est une beurette poids plume à la langue bien pendue qui vit misérablement dans un bidonville avec sa mère pute et alcoolo ; Mamounia est une renoi poids lourd dont le père est l’imam de la salle de prière. L’une et l’autre sèchent les cours du BEP, maraudent au centre commercial, rêvent d’argent facile. Lena (Emma Watson) est anglaise et hôtesse de l’air ; Daniel est allemand et photographe. Ils se rencontrent au Chili, à la veille de l’assassinat de Salvador Allende et sont emportés dans le coup de filet de la junte d’Augusto Pinochet. Lena est rapidement libérée ; mais Daniel, membre des jeunesses socialistes, est transporté à Colonia Dignidad, une colonie agricole sectaire fondée par un gourou allemand pédophile qui y fait régner un ordre de fer et qui abrite une prison secrète de la junte. Pour libérer Daniel, Lena décide de s’y enrôler.

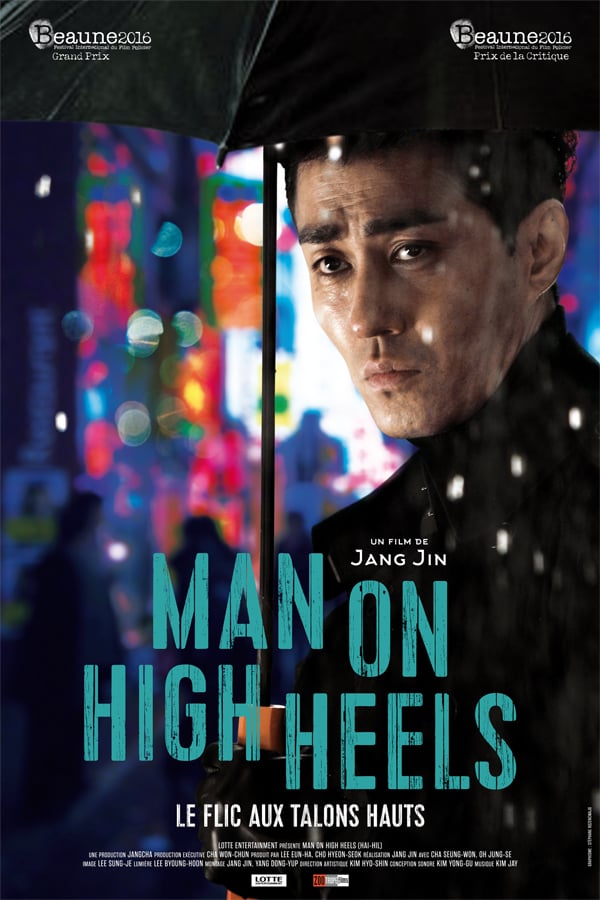

Lena (Emma Watson) est anglaise et hôtesse de l’air ; Daniel est allemand et photographe. Ils se rencontrent au Chili, à la veille de l’assassinat de Salvador Allende et sont emportés dans le coup de filet de la junte d’Augusto Pinochet. Lena est rapidement libérée ; mais Daniel, membre des jeunesses socialistes, est transporté à Colonia Dignidad, une colonie agricole sectaire fondée par un gourou allemand pédophile qui y fait régner un ordre de fer et qui abrite une prison secrète de la junte. Pour libérer Daniel, Lena décide de s’y enrôler. L’inspecteur Ji-wook est un policier redoutable, passé maître dans les arts martiaux, qui terrifie les caïds les plus chevronnés. Mais l’inspecteur Ji-wook est aussi un homme animé, depuis son enfance, du désir inavouable de changer de sexe.

L’inspecteur Ji-wook est un policier redoutable, passé maître dans les arts martiaux, qui terrifie les caïds les plus chevronnés. Mais l’inspecteur Ji-wook est aussi un homme animé, depuis son enfance, du désir inavouable de changer de sexe.