La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.

La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.

Trois ans plus tard, dans un autre État américain, plusieurs viols sont commis selon le même modus operandi. Deux inspectrices tenaces n’ont de cesse d’en découvrir l’auteur. L’enquête permettra ainsi de rendre justice à la jeune Marie dont la parole n’avait pas été écoutée.

Les agressions sexuelles, les femmes qui en sont victimes, leurs difficultés à faire entendre leur témoignage : le sujet est d’une brûlante actualité. Unbelievable s’en empare à bras-le-corps, à commencer par son titre, d’une intelligente polysémie : impossible à croire, le témoignage de cette victime ? impossible à croire les épreuves qu’elle a dû traverser jusqu’à ce que la vérité éclate ?

Unbelievable a une immense qualité : le scénario, inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée entre 2008 et 2011 et qui a fait l’objet d’une longue enquête journalistique couronnée par le Prix Pulitzer, ne sombre jamais dans le manichéisme. Si la violence systémique subie par Marie est clairement dénoncée, elle s’exprime à travers des personnages qui, tous, de sa mère adoptive qui comprend d’autant moins la réaction de la jeune fille qu’elle a elle-même été violée vingt ans plus tôt, aux deux inspecteurs qui remettent en cause son témoignage, se comportent avec elle avec une douceur melliflue.

Unbelievable a une autre qualité : sa durée. La mini-série de huit épisodes dure au total près de sept heures, ce qui laisse à la narration le temps de prendre son temps, le temps par exemple de nous entraîner sur une fausse piste là où un film de deux heures ne saurait se le permettre.

Mais Unbelievable a pour autant un défaut. Son titre, son pitch nous laissent augurer une histoire qui aurait pu se suffire à elle-même : celle d’une femme violée dont le témoignage n’est pas cru. Mieux, elle aurait pu laisser planer un suspense : Marie a-t-elle été vraiment victime du viol qu’elle déclare avoir subi ? Mais la série ne prend pas cette direction-là. Dès les premières images, aucun doute n’est permis : le viol a bien eu lieu.

La série prend une autre direction. Elle nous entraîne au Colorado, dans une enquête policière sur les traces du violeur en série dont on comprend bien vite qu’il a attaqué Marie trois ans plus tôt à près de deux milles kilomètres de là.

Certes, la traque par Toni Collette et Merritt Wever de ce violeur suffit à nous tenir en haleine pendant les sept derniers épisodes. Mais on y perd malheureusement de vue ce qui aurait dû rester au centre de la série. Si j’avais eu mon stylo rouge, j’aurais écrit : « très bien, mais attention au Hors sujet ».

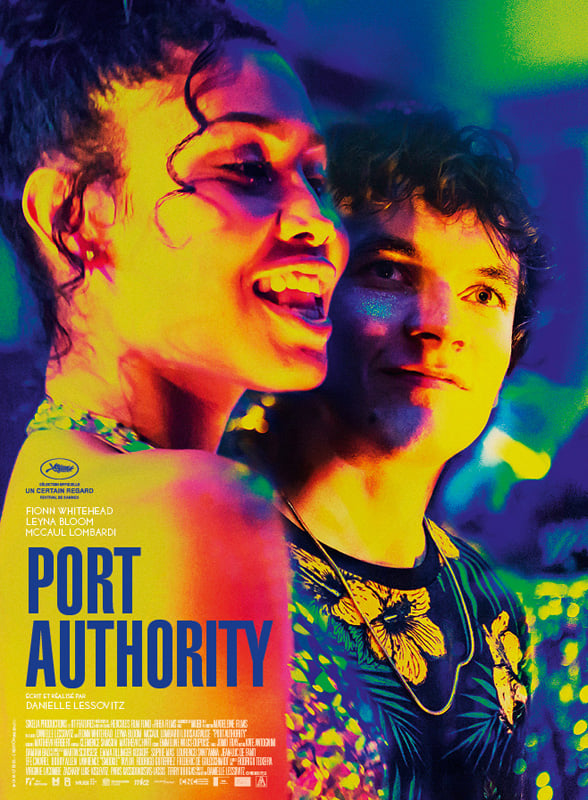

Paul (Fionn Whitehead, un prénom pas facile à porter de ce côté-ci de la Manche, qui tenait pourtant le rôle principal de

Paul (Fionn Whitehead, un prénom pas facile à porter de ce côté-ci de la Manche, qui tenait pourtant le rôle principal de  Le réalisateur Jacques Deschamps a planté sa caméra à l’hôtel Lesdiguières, à Grenoble, une école hôtelière. Il y a suivi, une année durant des élèves en CAP qui se forment à la réception, à l’accueil, en cuisine.

Le réalisateur Jacques Deschamps a planté sa caméra à l’hôtel Lesdiguières, à Grenoble, une école hôtelière. Il y a suivi, une année durant des élèves en CAP qui se forment à la réception, à l’accueil, en cuisine. Née en 1929 dans le Japon impérial, élevée dans un milieu très conservateur par une mère castratrice, Yayoi Kusama émigre aux États-Unis dans les années cinquante avant de percer sur la scène new-yorkaise malgré le sexisme et le racisme dont elle est victime. Profondément névrosée, l’art est pour elle une catharsis. Sa santé psychiatrique fragile l’oblige à rentrer au Japon au début des années soixante-dix et à être internée à sa demande.

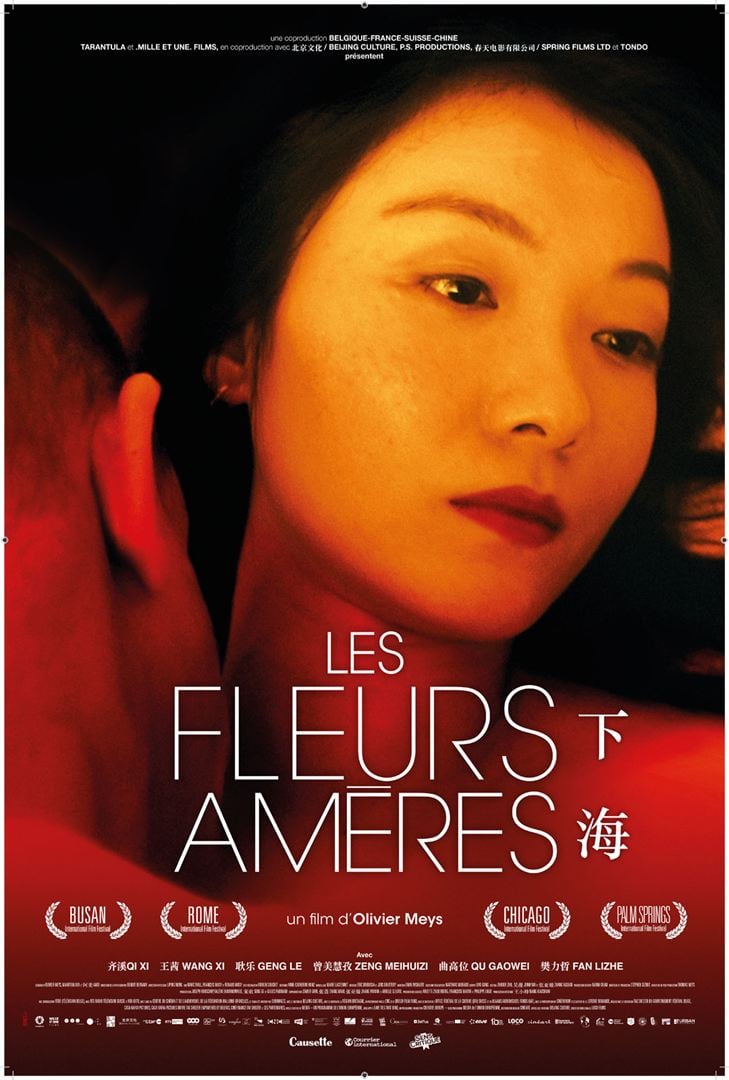

Née en 1929 dans le Japon impérial, élevée dans un milieu très conservateur par une mère castratrice, Yayoi Kusama émigre aux États-Unis dans les années cinquante avant de percer sur la scène new-yorkaise malgré le sexisme et le racisme dont elle est victime. Profondément névrosée, l’art est pour elle une catharsis. Sa santé psychiatrique fragile l’oblige à rentrer au Japon au début des années soixante-dix et à être internée à sa demande. Ignorant les réserves de son mari, Lina (Qi Xi) part du nord-est de la Chine pour Paris où elle espère trouver un emploi. Hélas, ses premières semaines en France sont difficiles et elle doit quitter brutalement la famille qui l’exploite comme bonne à tout faire. À la rue, Lina rencontre une compatriote qui lui offre un toit partagé avec d’autres Chinoises clandestines. Sans emploi stable, ces femmes n’ont d’autre alternative pour survivre que de se livrer à la prostitution.

Ignorant les réserves de son mari, Lina (Qi Xi) part du nord-est de la Chine pour Paris où elle espère trouver un emploi. Hélas, ses premières semaines en France sont difficiles et elle doit quitter brutalement la famille qui l’exploite comme bonne à tout faire. À la rue, Lina rencontre une compatriote qui lui offre un toit partagé avec d’autres Chinoises clandestines. Sans emploi stable, ces femmes n’ont d’autre alternative pour survivre que de se livrer à la prostitution. Bacurau est un village perdu dans le sertão brésilien délaissé par les pouvoirs publics. L’alimentation en eau potable y est aléatoire.

Bacurau est un village perdu dans le sertão brésilien délaissé par les pouvoirs publics. L’alimentation en eau potable y est aléatoire. 1987. Luton : une ville sans âme du Bedfordshire au nord-ouest de Londres.

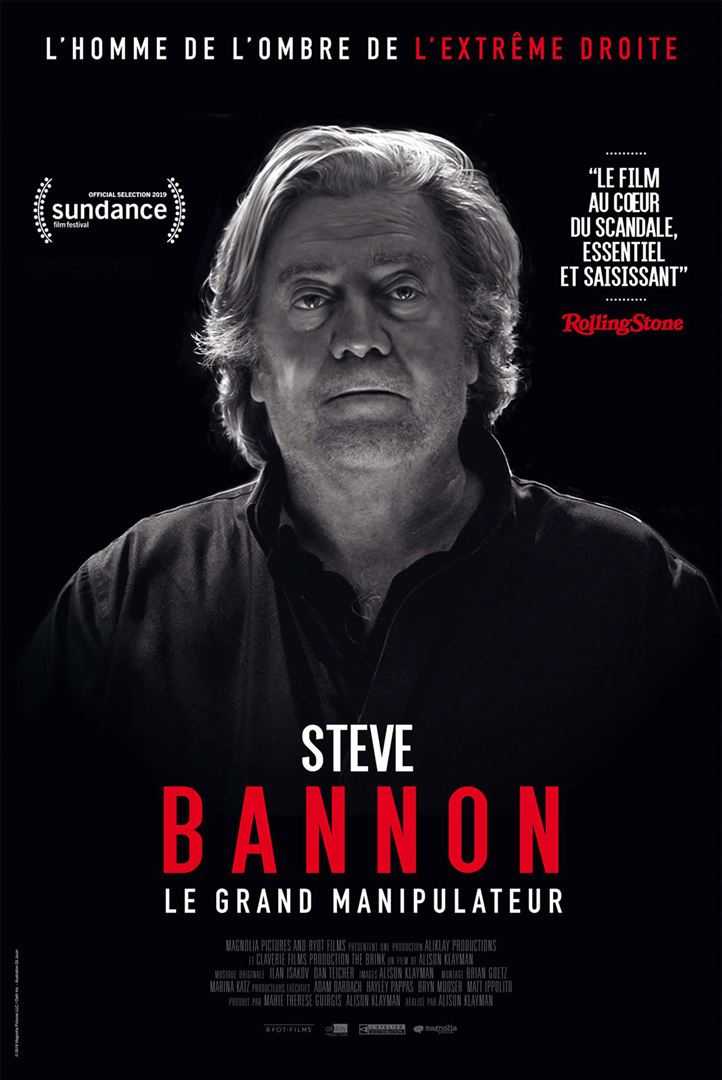

1987. Luton : une ville sans âme du Bedfordshire au nord-ouest de Londres. Steve Bannon est une des figures les plus emblématiques de l’extrême-droite américaine. Il fut l’un des plus proches conseillers de Donald Trump pendant sa campagne victorieuse et durant la première année de son mandat à la Maison-Blanche.

Steve Bannon est une des figures les plus emblématiques de l’extrême-droite américaine. Il fut l’un des plus proches conseillers de Donald Trump pendant sa campagne victorieuse et durant la première année de son mandat à la Maison-Blanche. Entre avril et octobre 2016, le cinéaste Frank Beauvais a vécu seul, cloîtré chez lui, dans un petit village des Vosges du Nord, victime d’une grave dépression après une rupture amoureuse. Pour tuer le temps, il a compulsivement visionné plus de quatre cents films sur son ordinateur, des DVD achetés au supermarché, des films téléchargés plus ou moins légalement sur Internet, des classiques hollywoodiens, des raretés soviétiques, des gialli sanguinolents…

Entre avril et octobre 2016, le cinéaste Frank Beauvais a vécu seul, cloîtré chez lui, dans un petit village des Vosges du Nord, victime d’une grave dépression après une rupture amoureuse. Pour tuer le temps, il a compulsivement visionné plus de quatre cents films sur son ordinateur, des DVD achetés au supermarché, des films téléchargés plus ou moins légalement sur Internet, des classiques hollywoodiens, des raretés soviétiques, des gialli sanguinolents… C’est la quille pour Red. Après avoir purgé deux ans de prison pour un cambriolage qui a mal tourné, il est libéré aujourd’hui. Il retrouve sa femme, sa fille, son meilleur ami – qui lui révèle qu’une partie du butin a été sauvée. Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là : Luc Chaltiel, un tueur psychopathe, est à ses trousses, qui lui reproche la mort de son frère dans le braquage. Et nul n’échappe à Luc Chaltiel.

C’est la quille pour Red. Après avoir purgé deux ans de prison pour un cambriolage qui a mal tourné, il est libéré aujourd’hui. Il retrouve sa femme, sa fille, son meilleur ami – qui lui révèle qu’une partie du butin a été sauvée. Mais les bonnes nouvelles s’arrêtent là : Luc Chaltiel, un tueur psychopathe, est à ses trousses, qui lui reproche la mort de son frère dans le braquage. Et nul n’échappe à Luc Chaltiel.