Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures.

Trois kaïra de banlieue – un idiot bodybuildé, une fashion victim et un nain pieux – s’inscrivent à un championnat de boxe thaï pour gagner trois billets pour Pattaya, la capitale thaïlandaise de tous les vices. Leur supercherie les entraîne dans une successions de mésaventures.

Après le succès des Kaïra en 2012, Franck Gastambide a voulu remettre le couvert. Les chiffres ne lui donnent pas tort : avec près de deux millions d’entrées, ce Pattaya a été l’un des plus grands succès commerciaux en 2016.

Pourtant ce succès public ne manque pas d’interroger. D’autant que la critique calamiteuse qui avait accompagné sa sortie aurait pu ou dû dissuader quelques spectateurs de prendre le chemin des salles. Elles m’avaient dissuadé à l’époque de le faire ; mais, un énième confinement, l’offre bien faiblarde de Amazon Prime Video et le désir paresseux de passer un bon moment m’ont conduit, avec quelques années de retard à le regarder sur mon ordinateur.

Je m’en suis vite mordu les doigts. Certes, le premier quart d’heure renoue avec la banlieue des Kaïra. On, y retrouve l’humour irrespectueux de Franck Gastambide qui fait souvent mouche. Mais bien vite, le film prend la tangente, direction la Thaïlande et ses clichés. Il ne devient le prétexte qu’à des blagues vulgaires sinon scatologiques dont les nains et les transsexuels font les frais. On ne rit pas. Pire, on est vite mal à l’aise face à une telle surenchère de mauvais goût et on se demande si ce genre d’humour stigmatisant serait encore, en 2022, accepté et acceptable.

Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir.

Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir.

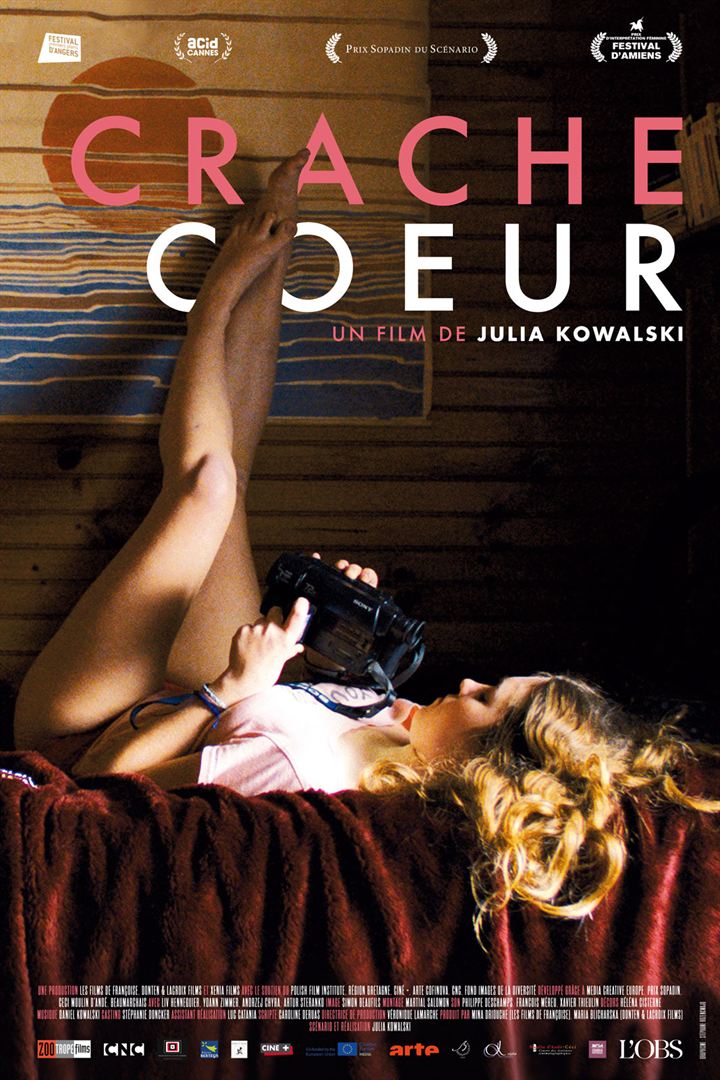

Des coming-of-age movies, on en a vu treize à la douzaine. Ces films qui décrivent l’adolescence – évidemment compliquée – des garçons et plus encore des filles, on en a vu dans le cinéma français autant sinon plus que dans le cinéma américain qui n’en est pourtant pas avare (Juno, Boyhood, Le Lauréat, Ghost World, Virgin Suicides…) Certains constituent d’ailleurs des réussites remarquables et remarquées : La Vie d’Adèle, Gangs de filles ; d’autres, qui n’ont pas connu un tel succès, l’auraient mérité : Naissance des pieuvres (qui révéla Adèle Haenel), L’Année suivante (qui révéla Anaïs Demoustier), Dans les cordes (qui révéla Soko), Belle Épine (qui révéla Léa Seydoux), Respire (qui ne révéla personne)…

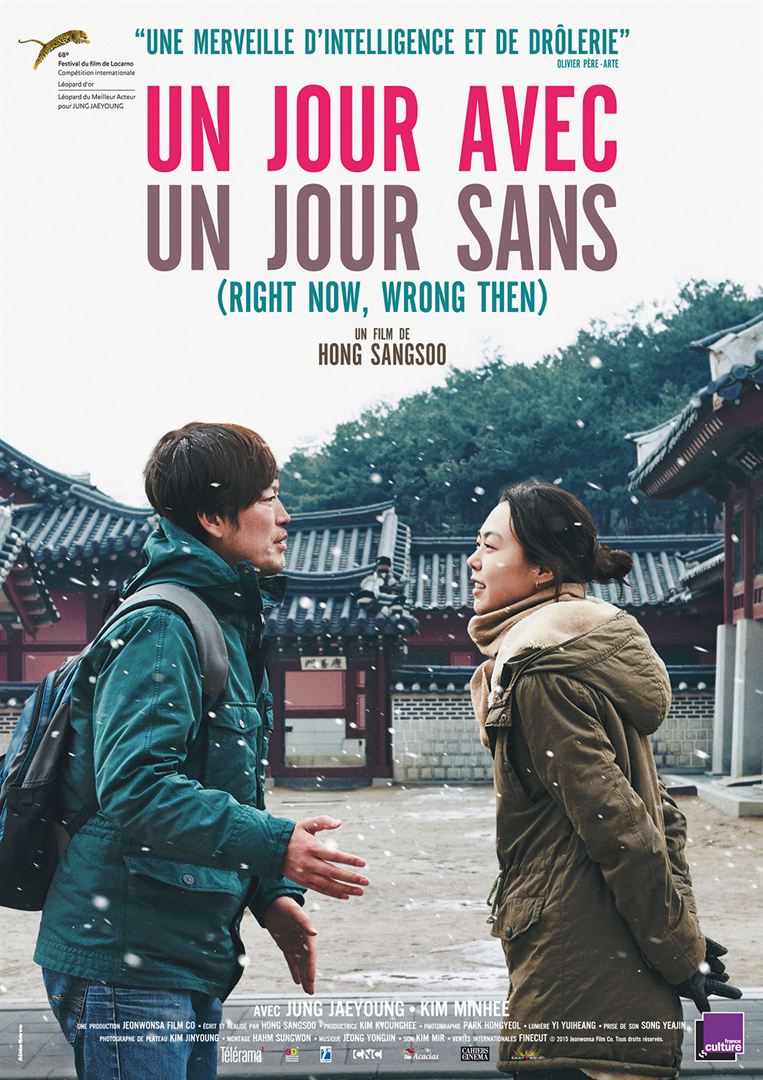

Des coming-of-age movies, on en a vu treize à la douzaine. Ces films qui décrivent l’adolescence – évidemment compliquée – des garçons et plus encore des filles, on en a vu dans le cinéma français autant sinon plus que dans le cinéma américain qui n’en est pourtant pas avare (Juno, Boyhood, Le Lauréat, Ghost World, Virgin Suicides…) Certains constituent d’ailleurs des réussites remarquables et remarquées : La Vie d’Adèle, Gangs de filles ; d’autres, qui n’ont pas connu un tel succès, l’auraient mérité : Naissance des pieuvres (qui révéla Adèle Haenel), L’Année suivante (qui révéla Anaïs Demoustier), Dans les cordes (qui révéla Soko), Belle Épine (qui révéla Léa Seydoux), Respire (qui ne révéla personne)… Un jour avec, un jour sans, c’est Smoking, No Smoking made in Korea. Ou, pour le dire autrement à ceux qui auraient oublié le César du meilleur film 1994, deux versions d’une même histoire.

Un jour avec, un jour sans, c’est Smoking, No Smoking made in Korea. Ou, pour le dire autrement à ceux qui auraient oublié le César du meilleur film 1994, deux versions d’une même histoire.

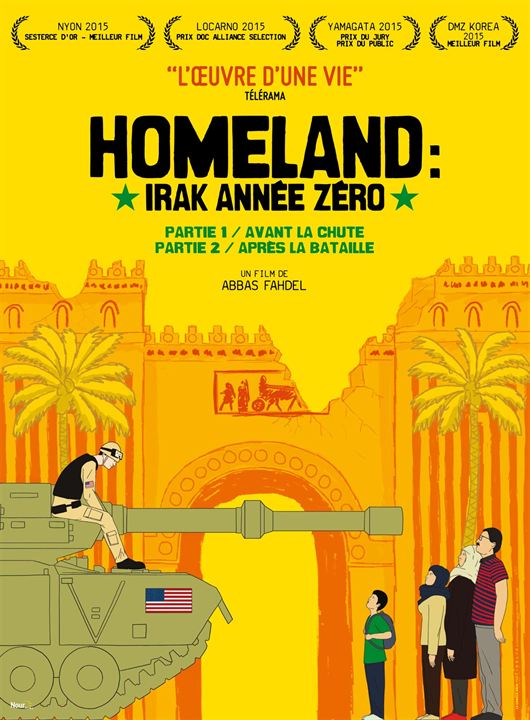

D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande.

D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande. Avec plus de 3,7 millions d’entrées, Deadpool comptera probablement parmi les dix meilleurs films au box-office 2016 en France (devant The Revenant et derrière… Les Tuche 2... soupirs). Un film de super-héros de plus du même acabit que Avengers, X-Men ou Spider-Man ? Ou un délire comique de la trempe des plus drolatiques comédies de Judd Apatow et consorts ?

Avec plus de 3,7 millions d’entrées, Deadpool comptera probablement parmi les dix meilleurs films au box-office 2016 en France (devant The Revenant et derrière… Les Tuche 2... soupirs). Un film de super-héros de plus du même acabit que Avengers, X-Men ou Spider-Man ? Ou un délire comique de la trempe des plus drolatiques comédies de Judd Apatow et consorts ?