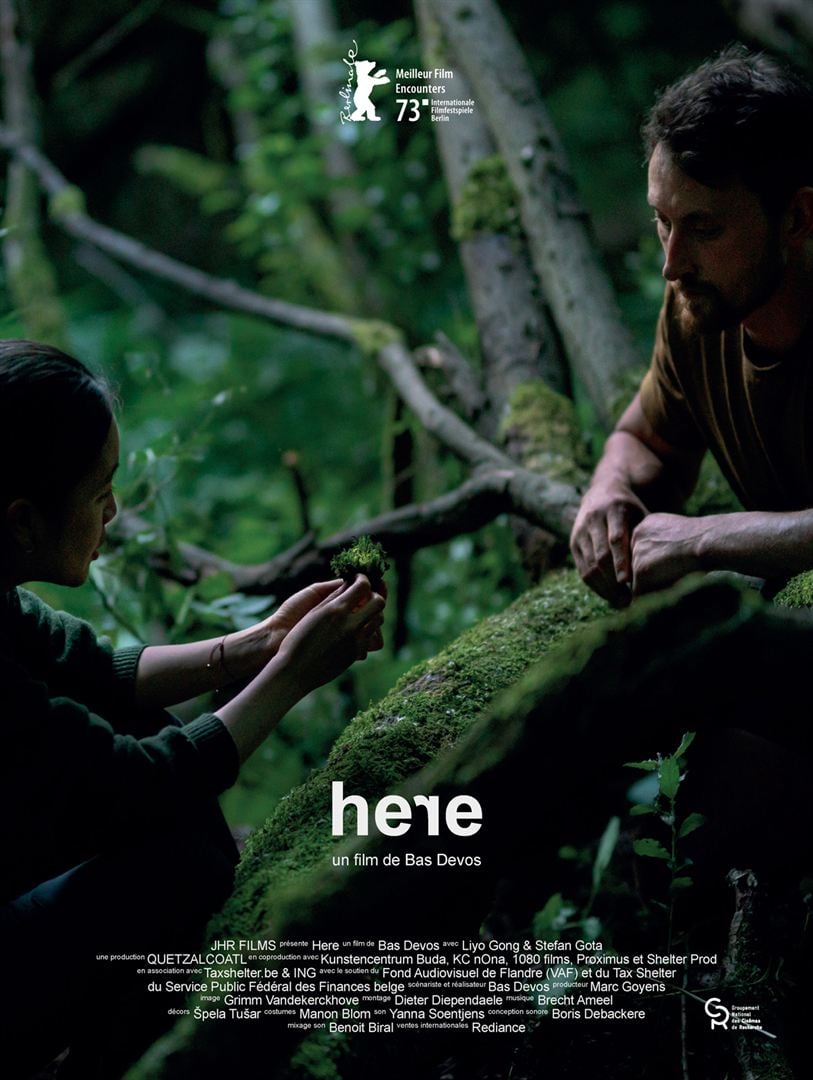

C’est l’été à Bruxelles. Les constructions s’arrêtent. Les travailleurs du bâtiment rentrent chez eux pour les vacances. Stefan doit attendre que sa voiture soit réparée pour prendre la route vers la Roumanie. Ces quelques jours lui laissent le temps de vider le frigo des légumes qui y étaient restés, d’en faire une soupe et d’aller la distribuer à quelques amis autour de lui. Se réfugiant le temps d’une averse dans un restaurant chinois, il y fait la rencontre de Shuxiu. La belle trentenaire est bryologue. Elle étudie les mousses à l’université et parcourt les bois environnant la capitale belge pour en prélever des échantillons. C’est là qu’elle rencontre une seconde fois Stefan sur le chemin du garage où sa voiture doit être réparée.

C’est l’été à Bruxelles. Les constructions s’arrêtent. Les travailleurs du bâtiment rentrent chez eux pour les vacances. Stefan doit attendre que sa voiture soit réparée pour prendre la route vers la Roumanie. Ces quelques jours lui laissent le temps de vider le frigo des légumes qui y étaient restés, d’en faire une soupe et d’aller la distribuer à quelques amis autour de lui. Se réfugiant le temps d’une averse dans un restaurant chinois, il y fait la rencontre de Shuxiu. La belle trentenaire est bryologue. Elle étudie les mousses à l’université et parcourt les bois environnant la capitale belge pour en prélever des échantillons. C’est là qu’elle rencontre une seconde fois Stefan sur le chemin du garage où sa voiture doit être réparée.

Here est un film minimaliste composé de petits riens. Son scénario est étique – même si le résumé que j’en ai fait est bien long. Here est l’histoire d’une rencontre et esquisse les débuts d’un amour en train d’éclore.

Here fonctionne sur des oppositions et des jeux de miroirs. D’un côté la ville, ses bâtiments qui s’y construisent, son artificialité ; de l’autre la nature, la verdeur des bois, l’humidité des sous-bois. D’un côté Stefan, l’ouvrier du bâtiment, de l’autre Shuxiu et ses mousses. Mais les deux milieux ne sont pas inconciliables. Il y a une symbiose entre les deux éléments, une relation d’interdépendance. Interdépendance des écosystèmes : les villes sont couvertes d’arbres et les campagnes traversées par des lignes de chemins de fer. Et deux êtres se croisent que tout devrait opposer, leurs origines, leurs langues, leurs professions, mais qui finissent par se rencontrer et qui peut-être finiront par s’aimer.

On peut trouver très belle cette réflexion poétique et philosophique sur la ville et ses marges. On peut aussi la trouver bien longuette même si elle dure une heure et vingt-deux minutes à peine.

Pompo est une productrice qui a hérité de son grand-père la passion du cinéma. Hélas, elle ne produit guère que des séries B sans âme. Elle a toutefois écrit un scénario plus personnel, mettant en scène un vieux chef d’orchestre qui retrouve l’inspiration dans une retraite bucolique au contact d’une jeune paysanne. Pompo décide d’en confier la réalisation à son assistant, le jeune Gene, qui n’a aucune expérience mais a la passion du cinéma chevillée au corps. Pour le rôle principal, elle convainc une vieille star, ami de son grand-père. Et pour la jeune ingénue, elle recrute une inconnue dont Gene tombe instantanément amoureux.

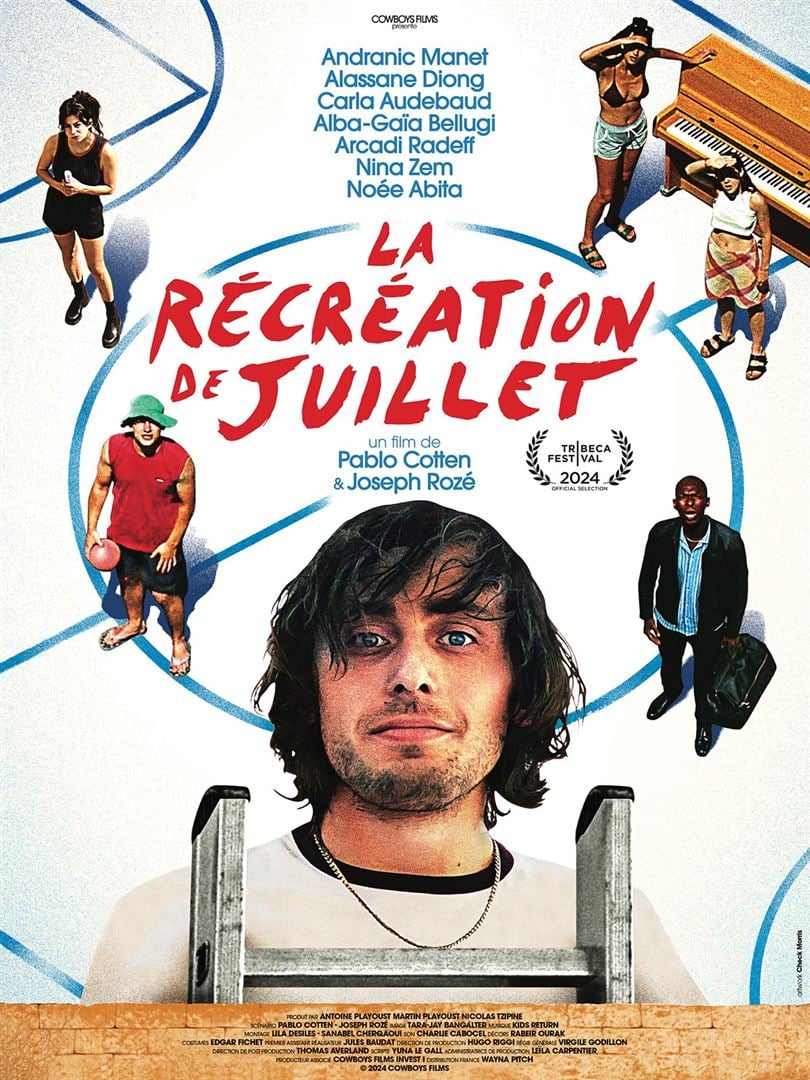

Pompo est une productrice qui a hérité de son grand-père la passion du cinéma. Hélas, elle ne produit guère que des séries B sans âme. Elle a toutefois écrit un scénario plus personnel, mettant en scène un vieux chef d’orchestre qui retrouve l’inspiration dans une retraite bucolique au contact d’une jeune paysanne. Pompo décide d’en confier la réalisation à son assistant, le jeune Gene, qui n’a aucune expérience mais a la passion du cinéma chevillée au corps. Pour le rôle principal, elle convainc une vieille star, ami de son grand-père. Et pour la jeune ingénue, elle recrute une inconnue dont Gene tombe instantanément amoureux. Jeune professeur de musique dans le collège où il fut plus jeune lui-même élève, Gaspard (Andranic Manet) profite de la vacance des locaux durant les vacances d’été pour y inviter cinq amis d’enfance. Leur réunion a un but caché : commémorer la mémoire de Louise, la sœur jumelle de Gaspard qui vient de mourir en Argentine.

Jeune professeur de musique dans le collège où il fut plus jeune lui-même élève, Gaspard (Andranic Manet) profite de la vacance des locaux durant les vacances d’été pour y inviter cinq amis d’enfance. Leur réunion a un but caché : commémorer la mémoire de Louise, la sœur jumelle de Gaspard qui vient de mourir en Argentine. La trentaine, carrément à l’ouest, Michael (Emmanuel Laskar, des faux airs d’Edouard Baer) est au tournant de sa vie. Sa copine le plaque le jour de l’enterrement de sa mère (Noémie Lvovsky). Sa sœur (Maud Wyler) est persuadée que Michael a hérité d’elle ses dons de médium et l’incite à marcher dans sa voie. Quand une jeune veuve (Louise Bourgoin) vient lui demander de l’aider à se libérer du fantôme de son mari, Michael, sous le charme, accepte de l’aider.

La trentaine, carrément à l’ouest, Michael (Emmanuel Laskar, des faux airs d’Edouard Baer) est au tournant de sa vie. Sa copine le plaque le jour de l’enterrement de sa mère (Noémie Lvovsky). Sa sœur (Maud Wyler) est persuadée que Michael a hérité d’elle ses dons de médium et l’incite à marcher dans sa voie. Quand une jeune veuve (Louise Bourgoin) vient lui demander de l’aider à se libérer du fantôme de son mari, Michael, sous le charme, accepte de l’aider. Ramona, la quarantaine, vit dans une petite ville côtière de Galice entre un mari alcoolique et infidèle et une fille bientôt majeure en mal d’émancipation. Pour assurer leur subsistance, elle cumule plusieurs emplois, dans une poissonnerie, dont elle démissionne après que la nouvelle direction a décidé de rogner son salaire, à bord d’un bateau de pêche et auprès d’un veuf taiseux.

Ramona, la quarantaine, vit dans une petite ville côtière de Galice entre un mari alcoolique et infidèle et une fille bientôt majeure en mal d’émancipation. Pour assurer leur subsistance, elle cumule plusieurs emplois, dans une poissonnerie, dont elle démissionne après que la nouvelle direction a décidé de rogner son salaire, à bord d’un bateau de pêche et auprès d’un veuf taiseux. Au XIIème siècle, un meurtre a été commis à la Cour impériale. Une missive de la plus haute importance a été dérobée. L’enquête est confiée à un soldat sans grade qui comprend vite qu’il est le jouet de forces qui le dépassent.

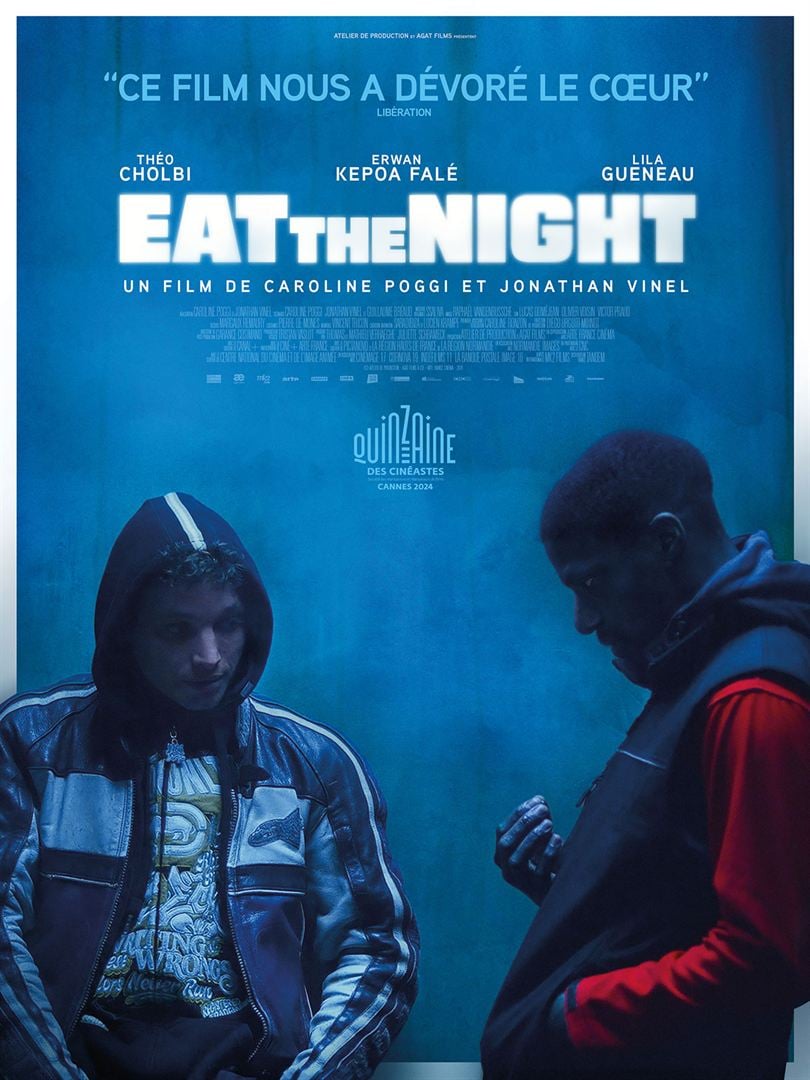

Au XIIème siècle, un meurtre a été commis à la Cour impériale. Une missive de la plus haute importance a été dérobée. L’enquête est confiée à un soldat sans grade qui comprend vite qu’il est le jouet de forces qui le dépassent. Pablo (Théo Cholbi qui avait déjà promené sa tête de mauvais garçon dans

Pablo (Théo Cholbi qui avait déjà promené sa tête de mauvais garçon dans  Emily (Marine Bohin), la vingtaine, a mis de la distance avec ses deux sœurs et sa mère, Rosalyne (Marisa Berenson), une femme artiste et bohême. Emily reproche à sa mère de ne s’être pas assez consacrée à elles. Atteinte d’un cancer incurable, Rosalyne a annoncé par une video qu’elle a mise en ligne son désir de mettre fin à ses jours. La décision et le procédé révoltent sa fille. Seul un subterfuge la conduit à rejoindre ses sœurs, sa mère et son oncle (Albert Delpy) pour une ultime réunion familiale. En chemin, à Gênes, son chemin croise celui de Gabin (Baptiste Lecaplain).

Emily (Marine Bohin), la vingtaine, a mis de la distance avec ses deux sœurs et sa mère, Rosalyne (Marisa Berenson), une femme artiste et bohême. Emily reproche à sa mère de ne s’être pas assez consacrée à elles. Atteinte d’un cancer incurable, Rosalyne a annoncé par une video qu’elle a mise en ligne son désir de mettre fin à ses jours. La décision et le procédé révoltent sa fille. Seul un subterfuge la conduit à rejoindre ses sœurs, sa mère et son oncle (Albert Delpy) pour une ultime réunion familiale. En chemin, à Gênes, son chemin croise celui de Gabin (Baptiste Lecaplain). Dans un monde où les zombies se multiplient mais ne constituent aucune menace pour les humains, une geek, ex-employée de Coleman, la multinationale chargée du contrôle des zombies, son frère et leur meilleur ami, vivotent grâce au trafic de corps. Mais quand leur grand-mère est kidnappée par deux employés de Coleman, dont le nouveau responsable fourbit un plan diabolique, ces trois sympathiques bras-cassés doivent faire preuve d’imagination pour rassembler la rançon exigée.

Dans un monde où les zombies se multiplient mais ne constituent aucune menace pour les humains, une geek, ex-employée de Coleman, la multinationale chargée du contrôle des zombies, son frère et leur meilleur ami, vivotent grâce au trafic de corps. Mais quand leur grand-mère est kidnappée par deux employés de Coleman, dont le nouveau responsable fourbit un plan diabolique, ces trois sympathiques bras-cassés doivent faire preuve d’imagination pour rassembler la rançon exigée. Daphna est inspectrice de police. Elle vient d’être mutée à Afoula, une petite ville de province, loin de Tel Aviv et s’y morfond. Elle s’émeut de la disparition d’Orly, une ancienne reine de beauté, veuve d’un soldat tombé au front, et suspecte un crime sur fond d’adultère.

Daphna est inspectrice de police. Elle vient d’être mutée à Afoula, une petite ville de province, loin de Tel Aviv et s’y morfond. Elle s’émeut de la disparition d’Orly, une ancienne reine de beauté, veuve d’un soldat tombé au front, et suspecte un crime sur fond d’adultère.