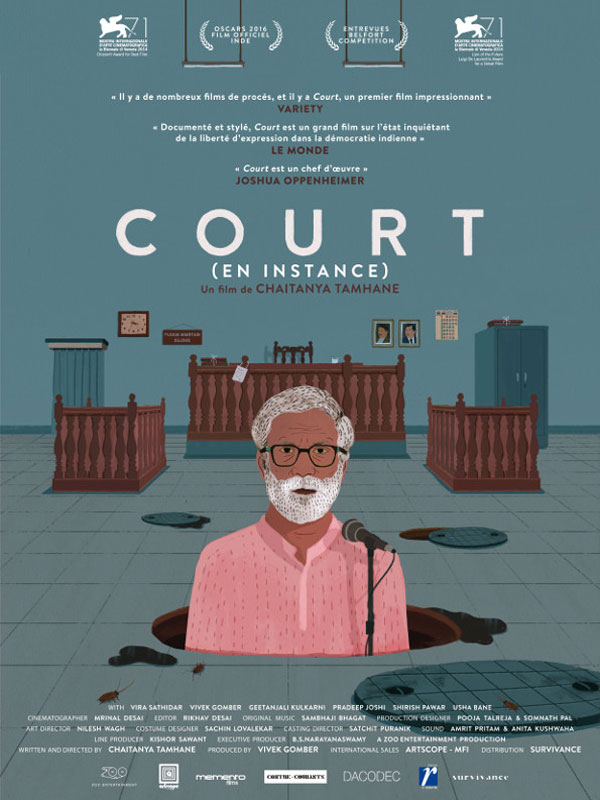

Voilà un film indien intitulé Court. On comprend que les distributeurs français aient hésité à le sortir sous ce titre qui aurait conduit à bien des incompréhensions. On imagine qu’ils ont cherché une traduction française plus explicite. En court aurait pu faire l’affaire. En instance n’est pas mal non plus : le titre renvoie à la fois au statut de l’accusé (il est en instance d’être jugé) et au procès qui se déroule sous nos yeux (l’instance judiciaire). Mais pourquoi diable avoir accolé les deux titres, anglais et français ?

Voilà un film indien intitulé Court. On comprend que les distributeurs français aient hésité à le sortir sous ce titre qui aurait conduit à bien des incompréhensions. On imagine qu’ils ont cherché une traduction française plus explicite. En court aurait pu faire l’affaire. En instance n’est pas mal non plus : le titre renvoie à la fois au statut de l’accusé (il est en instance d’être jugé) et au procès qui se déroule sous nos yeux (l’instance judiciaire). Mais pourquoi diable avoir accolé les deux titres, anglais et français ?

Ce titre bancal est un bien mauvais service rendu à ce film hors norme. A mi-chemin du documentaire et de la fiction, le jeune réalisateur indien Chaitanya Tamhane fait jouer à des acteurs, amateurs et professionnels, un procès bien réel. L’accusé : un vieux chanteur contestataire, à la mise irréprochable, mais dont les compositions inquiètent le pouvoir et électrisent les foules. Le chef d’inculpation : le texte d’une de ses chansons aurait poussé au suicide un éboueur. Le seul énoncé des faits suffit à prouver l’inanité de l’accusation. Mais le caractère ubuesque de la justice indienne, son formalisme ampoulé, son mépris éclatant des individus derrière ses formes policées ne résistent pas à l’exposition clinique de ses procédures par la caméra d’un documentariste qui louche du côté de Frederik Wiseman ou de Raymond Depardon (on pense aux procès de 10e chambre, instants d’audience).

Rien d’excessif, rien de manichéen dans ce film. Le président fait son travail, le procureur aussi, l’avocat de la défense de même. Court (en instance) se termine par un épilogue déconcertant qui nous éloigne de l’instance… pour mieux nous la faire comprendre.

Sur le papier, le dernier film de Wang Xiaoshuai avait tout pour séduire. Une retraitée, qui voue sa vie à ses deux fils, est rattrapée par son passé. Red Amnesia joue sur plusieurs registres. Thriller : qui est l’auteur des menaces anonymes qu’elle reçoit ? Portrait de femme : une veuve hantée par des hallucinations. Chronique sociale : le choc des générations dans la Chine contemporaine. Drame historique : comment la Chine panse-t-elle les plaies de son passé ?

Sur le papier, le dernier film de Wang Xiaoshuai avait tout pour séduire. Une retraitée, qui voue sa vie à ses deux fils, est rattrapée par son passé. Red Amnesia joue sur plusieurs registres. Thriller : qui est l’auteur des menaces anonymes qu’elle reçoit ? Portrait de femme : une veuve hantée par des hallucinations. Chronique sociale : le choc des générations dans la Chine contemporaine. Drame historique : comment la Chine panse-t-elle les plaies de son passé ? Voici la réponse éclatante à mes amis qui me suspectent de masochisme à regarder d’improbables documentaires guatémaltèques en noir et blanc, sous-titrés et muets ! Celui-ci est germano-argentin. Il est en couleurs. Et s’il est sous-titré, il n’est – donc – pas muet.

Voici la réponse éclatante à mes amis qui me suspectent de masochisme à regarder d’improbables documentaires guatémaltèques en noir et blanc, sous-titrés et muets ! Celui-ci est germano-argentin. Il est en couleurs. Et s’il est sous-titré, il n’est – donc – pas muet. Coup sur coup trois romans français que j’avais lus et diversement appréciés viennent d’être portés à l’écran : Tout, tout de suite (Sportès-Berry), Elle (Djian – Verhoeven) et aujourd’hui L’Origine de la violence écrit par Fabrice Humbert et réalisé par Élie Chouraqui.

Coup sur coup trois romans français que j’avais lus et diversement appréciés viennent d’être portés à l’écran : Tout, tout de suite (Sportès-Berry), Elle (Djian – Verhoeven) et aujourd’hui L’Origine de la violence écrit par Fabrice Humbert et réalisé par Élie Chouraqui. Elle a fait beaucoup de bruit sur la Croisette au point d’être cité parmi les favoris pour la Palme. Sans doute le Jury a-t-il fait prévaloir des critères politiques discutables en l’attribuant à Ken Loach ; mais il n’aurait pas eu la main heureuse en la donnant à Paul Verhoeven. Elle est au mieux une adaptation bien tournée et bien jouée du roman de Philippe Djian, que n’importe quel honnête réalisateur français aurait pu signer. Cette œuvre ne manque pas de surprendre dans la filmographie du vieux réalisateur hollandais qui s’était fait connaître aux Pays-Bas dans les années 80 avant d’aller signer à Hollywood quelques-uns des blockbusters les plus stimulants de la fin du siècle dernier (Robocop, Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers…).

Elle a fait beaucoup de bruit sur la Croisette au point d’être cité parmi les favoris pour la Palme. Sans doute le Jury a-t-il fait prévaloir des critères politiques discutables en l’attribuant à Ken Loach ; mais il n’aurait pas eu la main heureuse en la donnant à Paul Verhoeven. Elle est au mieux une adaptation bien tournée et bien jouée du roman de Philippe Djian, que n’importe quel honnête réalisateur français aurait pu signer. Cette œuvre ne manque pas de surprendre dans la filmographie du vieux réalisateur hollandais qui s’était fait connaître aux Pays-Bas dans les années 80 avant d’aller signer à Hollywood quelques-uns des blockbusters les plus stimulants de la fin du siècle dernier (Robocop, Basic Instinct, Total Recall, Starship Troopers…). Money Monster est le nom d’une émission télévisée produite par Patty Fenn (Julia Roberts) animée par Lee Gates (George Clooney), un journaliste boursier qui refile à ses auditeurs des tuyaux pas toujours fiables. Le cours de la société Ibis vient de décrocher. Un petit épargnant en colère (Jack O’Connell) déboule sur le plateau, prend Lee Gates en otage et veut comprendre pourquoi il a été ruiné.

Money Monster est le nom d’une émission télévisée produite par Patty Fenn (Julia Roberts) animée par Lee Gates (George Clooney), un journaliste boursier qui refile à ses auditeurs des tuyaux pas toujours fiables. Le cours de la société Ibis vient de décrocher. Un petit épargnant en colère (Jack O’Connell) déboule sur le plateau, prend Lee Gates en otage et veut comprendre pourquoi il a été ruiné. Coup de cœur pour ce petit film français au titre décalé qui n’a rien à voir avec Baden Baden sinon qu’il se déroule à Strasbourg, de l’autre côté du Rhin. De là à dire que Baden Baden est au cinéma ce que La Chartreuse de Parme est à la littérature il y a un pas que je ne franchirai pas. D’ailleurs je me demande si je ne vais pas rayer cette phrase qui alourdit inutilement ma critique et n’y apporte pas grand-chose.

Coup de cœur pour ce petit film français au titre décalé qui n’a rien à voir avec Baden Baden sinon qu’il se déroule à Strasbourg, de l’autre côté du Rhin. De là à dire que Baden Baden est au cinéma ce que La Chartreuse de Parme est à la littérature il y a un pas que je ne franchirai pas. D’ailleurs je me demande si je ne vais pas rayer cette phrase qui alourdit inutilement ma critique et n’y apporte pas grand-chose. Mais quelle mouche a piqué Russell Crowe, l’acteur américain le plus sexy des années 2000, et Ryan Gosling, l’acteur américain le plus sexy des années 2010 ? Des impôts à solder ? Un divorce à négocier ? Une gynécomastie à financer ? Pourquoi être allés se compromettre dans ce sombre navet ?

Mais quelle mouche a piqué Russell Crowe, l’acteur américain le plus sexy des années 2000, et Ryan Gosling, l’acteur américain le plus sexy des années 2010 ? Des impôts à solder ? Un divorce à négocier ? Une gynécomastie à financer ? Pourquoi être allés se compromettre dans ce sombre navet ? En janvier 2006, le gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana a enlevé, séquestré et torturé à mort Ilan Halimi, imaginant que son appartenance à la communauté juive leur garantirait le versement d’une rançon élevée. L’affaire avait provoqué une vive émotion en raison de l’antisémitisme primaire qui animait les ravisseurs et de la cruauté des souffrances qu’ils avaient infligées à leur prisonnier durant les trois semaines de sa séquestration.

En janvier 2006, le gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana a enlevé, séquestré et torturé à mort Ilan Halimi, imaginant que son appartenance à la communauté juive leur garantirait le versement d’une rançon élevée. L’affaire avait provoqué une vive émotion en raison de l’antisémitisme primaire qui animait les ravisseurs et de la cruauté des souffrances qu’ils avaient infligées à leur prisonnier durant les trois semaines de sa séquestration.