Fils d’un modeste tailleur, P. T. Barnum (Hugh Jackman) a connu une enfance misérable. Il se marie avec Charity (Michelle Williams), la fille d’un bourgeois fortuné. Il rachète à New York un musée de curiosités qu’il baptise de son nom. Mais le succès tarde à venir. C’est alors que Barnum a l’idée d’embaucher des « monstres » (un nain, un géant, une femme à barbe, des frères siamois et… des trapézistes noirs) pour monter un spectacle vivant. Puis, la fortune venue, il décide de produire Jennifer Lind (Rebecca Ferguson), le Rossignol suédois au risque de briser son mariage.

Fils d’un modeste tailleur, P. T. Barnum (Hugh Jackman) a connu une enfance misérable. Il se marie avec Charity (Michelle Williams), la fille d’un bourgeois fortuné. Il rachète à New York un musée de curiosités qu’il baptise de son nom. Mais le succès tarde à venir. C’est alors que Barnum a l’idée d’embaucher des « monstres » (un nain, un géant, une femme à barbe, des frères siamois et… des trapézistes noirs) pour monter un spectacle vivant. Puis, la fortune venue, il décide de produire Jennifer Lind (Rebecca Ferguson), le Rossignol suédois au risque de briser son mariage.

Toi, fidèle lecteur, qui connais mon penchant coupable pour les comédies musicales (La La land, Les Parapluies de Cherbourg, West Side Story), même les plus mièvres (Moulin Rouge, Les Misérables, Mamma Mia), tu imagines sans peine la gourmandise avec laquelle je me suis rué dans les salles pour aller la voir The Greatest Showman.

Quelle ne fut ma déception ! Dès les premières minutes, mon sang s’est glacé devant un numéro qui ressemble plus à un final étourdissant qu’à un timide prologue – tu me rétorqueras que c’était un peu le cas du préambule de La La Land et tu n’auras pas tort.

Tout sonne faux dans The Greatest Showman. Les acteurs ? Hugh Jackman a vingt ans de trop pour le rôle. Vingt ans de trop pour interpréter un personnage historique qui a ouvert son premier musée de curiosités à vingt-quatre ans seulement. Vingt ans de trop pour chanter et danser comme un fringant gandin qu’il n’est plus. Aucune alchimie avec la – vraie – blonde Michelle Williams. Guère plus avec la – fausse – blonde Rebecca Ferguson.

Quant à l’histoire, qu’en dire sinon qu’elle accumule les clichés et les contre-vérités ? Clichés ? cette enfance malheureuse à la Oliver Twist qui mène le jeune orphelin Phineas (avec un prénom pareil, la vie s’annonçait rude) des caniveaux de New York – où il manque être envoyé aux galères pour avoir volé un pain – aux riches palais que sa soudaine fortune lui permet d’habiter. Contre-vérités ? Barnum est présenté comme l’inventeur génial du cirque moderne – qui utilisa la publicité et se produisit sous un chapiteau – ce qu’il fut peut-être. Mais il est aussi présenté comme un philanthrope qui exhiba des monstres pour asseoir leur dignité alors que c’était un bonimenteur et un exploiteur qui apprit à un enfant de quatre ans à boire et à fumer pour le faire passer pour un nain adulte.

Les chansons sont exécrables. Je dois reconnaître, le cœur brisé, qu’elles sont signées par Benj Pasek et Justin Paul, les compositeurs de La La Land. Mais, autant j’adore à peu près tout dans la BO du film de Damien Chazelle, autant je n’ai jamais vibré aux hurlements assourdissants, tout droit importés des pires débordements de The Voice, que The Greatest Showman nous inflige.

Bref, cher lecteur qui partage sans oser le dire mon goût immodéré pour les comédies musicales, ne fais pas demain ton coming out en allant voir ce navet en salles et reste plutôt chez toi pour regarder le DVD des Parapluies ou de La La land en pleurant des rivières.

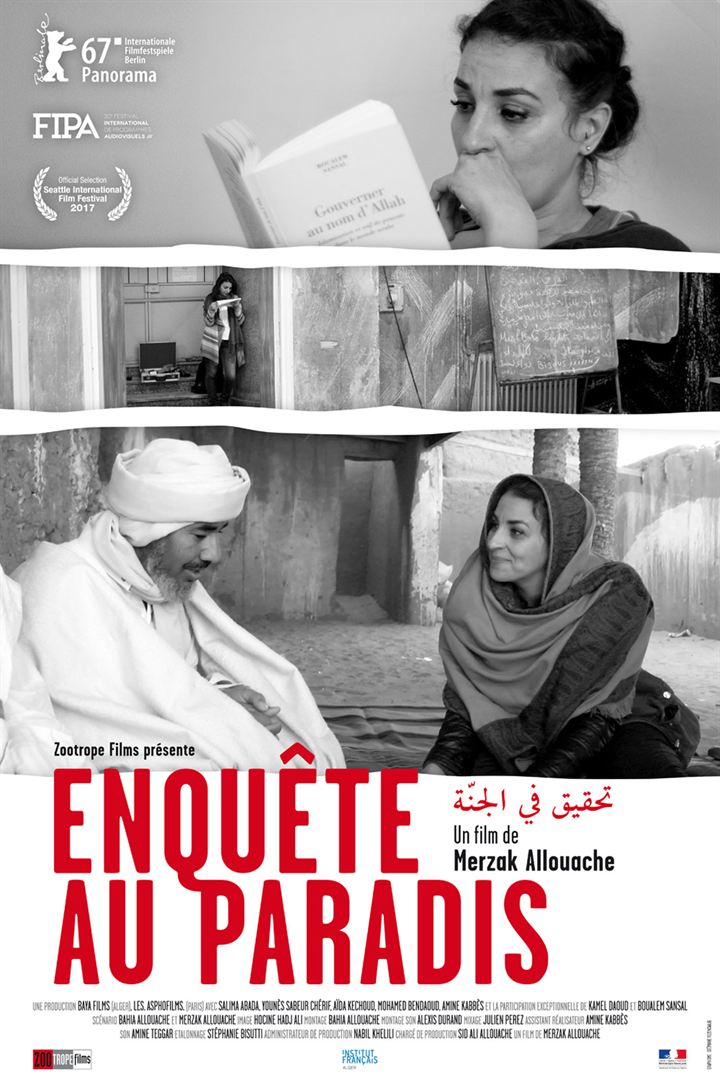

Le cinéma algérien est d’une étonnante vitalité. Depuis quelques années, au risque d’ailleurs de créer un effet de lassitude, les films se multiplient, documentaires ou fictions, qui dressent de l’Algérie le portrait le plus sombre : La Chine est encore loin (2008),

Le cinéma algérien est d’une étonnante vitalité. Depuis quelques années, au risque d’ailleurs de créer un effet de lassitude, les films se multiplient, documentaires ou fictions, qui dressent de l’Algérie le portrait le plus sombre : La Chine est encore loin (2008),  En 1971, deux ans avant que Carl Bernstein et Bob Wooodward ne mettent à jour le scandale du Watergate, le Washington Post a publié les « Pentagon Papers », des documents classifiés du ministère de la Défense qui démontraient l’hypocrisie de la Maison-Blanche et de ses locataires successifs au Vietnam.

En 1971, deux ans avant que Carl Bernstein et Bob Wooodward ne mettent à jour le scandale du Watergate, le Washington Post a publié les « Pentagon Papers », des documents classifiés du ministère de la Défense qui démontraient l’hypocrisie de la Maison-Blanche et de ses locataires successifs au Vietnam.

Eliza Doolittle (Audrey Hepburn), une jeune fleuriste sans le sou affublée d’un terrible accent cockney, est repérée par le professeur Higgins (Rex Harrisson). Le linguiste fait le pari de la transformer en dame du monde.

Eliza Doolittle (Audrey Hepburn), une jeune fleuriste sans le sou affublée d’un terrible accent cockney, est repérée par le professeur Higgins (Rex Harrisson). Le linguiste fait le pari de la transformer en dame du monde. Comme dans tous les films du prolixe réalisateur coréen , l’intrigue de Seule sur la plage la nuit – à supposer qu’il y en est une – est filandreuse et le résumé que le critique appliqué pourrait tenter d’en faire trop cartésien pour rendre fidèlement compte de sa fragile nébulosité.

Comme dans tous les films du prolixe réalisateur coréen , l’intrigue de Seule sur la plage la nuit – à supposer qu’il y en est une – est filandreuse et le résumé que le critique appliqué pourrait tenter d’en faire trop cartésien pour rendre fidèlement compte de sa fragile nébulosité. Mildred Hayes est en colère. Sa fille a été violée, tuée et brûlée à quelques mètres de chez elle et ses meurtriers courent toujours. Pour sensibiliser l’opinion publique, elle décide de louer les trois panneaux publicitaires qui se dressent sur les lieux du crime et d’y afficher un message bien senti, exhortant la police locale et son chef à l’action.

Mildred Hayes est en colère. Sa fille a été violée, tuée et brûlée à quelques mètres de chez elle et ses meurtriers courent toujours. Pour sensibiliser l’opinion publique, elle décide de louer les trois panneaux publicitaires qui se dressent sur les lieux du crime et d’y afficher un message bien senti, exhortant la police locale et son chef à l’action. Il a un Alzheimer. Elle a un cancer. Ella et John Spencer sont mariés depuis près de cinquante ans et s’aiment d’un amour toujours aussi tendre. Mais la maladie les a rattrapés et les jours leur sont comptés. Plutôt que d’aller mourir à l’hôpital, ils prennent une dernière fois leur camping-car pour d’ultimes vacances en Floride.

Il a un Alzheimer. Elle a un cancer. Ella et John Spencer sont mariés depuis près de cinquante ans et s’aiment d’un amour toujours aussi tendre. Mais la maladie les a rattrapés et les jours leur sont comptés. Plutôt que d’aller mourir à l’hôpital, ils prennent une dernière fois leur camping-car pour d’ultimes vacances en Floride. Dans la capitale libanaise, un gratte-ciel en construction domine fièrement la mer. Des ouvriers s’y affairent. Ils viennent de Syrie où la guerre civile fait rage. Interdits de sortie, ils vivent dans les sous-sols de cet immeuble d’où ils suivent, depuis leur téléphone portable, les destructions qui ravagent leur pays.

Dans la capitale libanaise, un gratte-ciel en construction domine fièrement la mer. Des ouvriers s’y affairent. Ils viennent de Syrie où la guerre civile fait rage. Interdits de sortie, ils vivent dans les sous-sols de cet immeuble d’où ils suivent, depuis leur téléphone portable, les destructions qui ravagent leur pays. Belinda à neuf ans est une enfant boudeuse, élevée en foyer, inséparable de sa sœur aînée.

Belinda à neuf ans est une enfant boudeuse, élevée en foyer, inséparable de sa sœur aînée.