David Gulpilil est un acteur australien aborigène né en 1953 dans un territoire quasiment inaccessible sans contact avec le monde moderne. Repéré encore adolescent, il joue à seize ans dans le film La Randonnée et devient immédiatement célèbre. Pendant quarante ans on le retrouve à l’affiche des plus grands films australiens où il tient immanquablement le rôle de l’aborigène de service, fier, nu et authentique : Crocodile Dundee, Le Chemin de la Liberté, Australia, Charlie’s Country….

David Gulpilil est un acteur australien aborigène né en 1953 dans un territoire quasiment inaccessible sans contact avec le monde moderne. Repéré encore adolescent, il joue à seize ans dans le film La Randonnée et devient immédiatement célèbre. Pendant quarante ans on le retrouve à l’affiche des plus grands films australiens où il tient immanquablement le rôle de l’aborigène de service, fier, nu et authentique : Crocodile Dundee, Le Chemin de la Liberté, Australia, Charlie’s Country….

La documentariste Molly Reynolds l’a retrouvé en 2017 dans le Sud de l’Australie où l’acteur vieillissant se meurt lentement d’un cancer des poumons et jette sur sa vie, à cheval entre deux cultures, un regard lucide.

My Name is Gulpilil a l’avantage de nous faire retrouver cet acteur anonyme que nous avions tous, un jour ou l’autre, aperçu au détour d’un film australien sans mettre un nom à son visage. Il a aussi l’avantage de mettre le doigt sur le drame intérieur vécu par les Aborigènes, brutalement propulsés dans la modernité et souvent fracassés par le choc des cultures, comme David Gulpilil qui s’est détruit à force d’alcool et de drogue au mirage de sa soudaine célébrité.

Mais les défauts du film l’emportent sur ses qualités. La personnalité de David Gulpilil devrait compter au rang des secondes ; mais hélas, tel n’est pas le cas. Bien sûr, il n’est guère bienveillant de tirer sur l’ambulance et de ne pas se laisser attendrir par ce vieillard au bout du rouleau qui peine à aller chaque jour au bout de son allée y relever sa boîte aux lettres. Mais force est d’avouer que suivre un vieillard qui va chaque matin, le pas lourd, chercher son courrier, n’a rien de follement excitant et que la vanité qu’il révèle dans la narration de ses souvenirs devient vite exaspérante. Sauf à considérer, si on est très très bienveillant, que cette vanité est la défense qu’il s’est construite pour se protéger d’un monde qui ne l’a jamais intégré…

Une jeune femme (Sara Giraudeau) est assise sur un banc à Montmartre. Elle a perdu la mémoire et son téléphone portable. Pour l’aider à les retrouver, elle pourra compter sur Sonia (Sarah Succo), une collègue de travail, et Moby Dick, un Géo Trouvetou de l’informatique (Pierre Deladonchamps)

Une jeune femme (Sara Giraudeau) est assise sur un banc à Montmartre. Elle a perdu la mémoire et son téléphone portable. Pour l’aider à les retrouver, elle pourra compter sur Sonia (Sarah Succo), une collègue de travail, et Moby Dick, un Géo Trouvetou de l’informatique (Pierre Deladonchamps) Kemal est un fils de Molenbeek, cette banlieue de Bruxelles devenue tristement célèbre comme creuset du terrorisme islamiste. Au grand dam de sa mère (Lubna Azabal), il aime les motos, le rap et l’argent facile. Son jeune frère, Nassim, l’idolâtre. Pour échapper à la police belge qui le recherche pour ses petits trafics, Kemal décide en 2012 de partir en Syrie. Il y découvre à son corps défendant la logique meurtrière que Daech déchaîne contre tous ses ennemis.

Kemal est un fils de Molenbeek, cette banlieue de Bruxelles devenue tristement célèbre comme creuset du terrorisme islamiste. Au grand dam de sa mère (Lubna Azabal), il aime les motos, le rap et l’argent facile. Son jeune frère, Nassim, l’idolâtre. Pour échapper à la police belge qui le recherche pour ses petits trafics, Kemal décide en 2012 de partir en Syrie. Il y découvre à son corps défendant la logique meurtrière que Daech déchaîne contre tous ses ennemis. La cinquantaine, Sarah (Julie Binoche) et Jean (Vincent Lindon) forment un couple en apparence indestructible. Journaliste à RFI, Sarah a longtemps vécu avec François (Grégoire Colin), le meilleur ami de Jean. Jean quant à lui, un ancien rugbyman professionnel, a connu la prison et peine à retrouver un travail tandis que son fils, Marcus, élevé par sa grand-mère (Bulle Ogier) traverse une adolescence difficile.

La cinquantaine, Sarah (Julie Binoche) et Jean (Vincent Lindon) forment un couple en apparence indestructible. Journaliste à RFI, Sarah a longtemps vécu avec François (Grégoire Colin), le meilleur ami de Jean. Jean quant à lui, un ancien rugbyman professionnel, a connu la prison et peine à retrouver un travail tandis que son fils, Marcus, élevé par sa grand-mère (Bulle Ogier) traverse une adolescence difficile. Un Danois d’origine afghane raconte à son ami, le réalisateur Jonas Poher Rasmussen, les circonstances de son départ d’Afghanistan, son long séjour en Russie, dans l’attente d’un passage à l’Ouest, et son arrivée au Danemark où il dut mentir sur son histoire pour obtenir le statut de réfugié. Il lui raconte aussi l’encombrante découverte de son homosexualité et la difficulté d’en faire l’aveu à sa famille.

Un Danois d’origine afghane raconte à son ami, le réalisateur Jonas Poher Rasmussen, les circonstances de son départ d’Afghanistan, son long séjour en Russie, dans l’attente d’un passage à l’Ouest, et son arrivée au Danemark où il dut mentir sur son histoire pour obtenir le statut de réfugié. Il lui raconte aussi l’encombrante découverte de son homosexualité et la difficulté d’en faire l’aveu à sa famille. Joanne (Adèle Exarchopoulos) et Jimmy (Moustapha Mbengue) vivent en apparence une vie sans histoire dans un petit village des Alpes. Leur petite fille Vicky a un don : un odorat surdéveloppé qui lui permet de remonter le temps. Quand sa tante Julia revient vivre chez son frère, malgré l’ostracisme qui semble l’avoir frappée dans tout le village, ce don va permettre à Vicky de découvrir le drame qui s’y est déroulé dix ans plus tôt.

Joanne (Adèle Exarchopoulos) et Jimmy (Moustapha Mbengue) vivent en apparence une vie sans histoire dans un petit village des Alpes. Leur petite fille Vicky a un don : un odorat surdéveloppé qui lui permet de remonter le temps. Quand sa tante Julia revient vivre chez son frère, malgré l’ostracisme qui semble l’avoir frappée dans tout le village, ce don va permettre à Vicky de découvrir le drame qui s’y est déroulé dix ans plus tôt. Evelyn Wang (Michelle Yeoh) est épuisée. Epuisée par la laverie automatique qu’elle doit gérer et par le contrôle fiscal qu’elle subit. Epuisée par sa famille : son père grabataire, sa fille unique, Joy, qui vient de faire son coming out, et son mari Waymond qui est sur le point de la quitter.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) est épuisée. Epuisée par la laverie automatique qu’elle doit gérer et par le contrôle fiscal qu’elle subit. Epuisée par sa famille : son père grabataire, sa fille unique, Joy, qui vient de faire son coming out, et son mari Waymond qui est sur le point de la quitter. Hasan, la cinquantaine, est agriculteur. Il cultive des tomates sur un champ menacé d’expropriation par la construction d’une ligne à haute tension. Un peu plus loin, sur un autre champ, il a des pommiers, dont la production est plus rémunératrice.

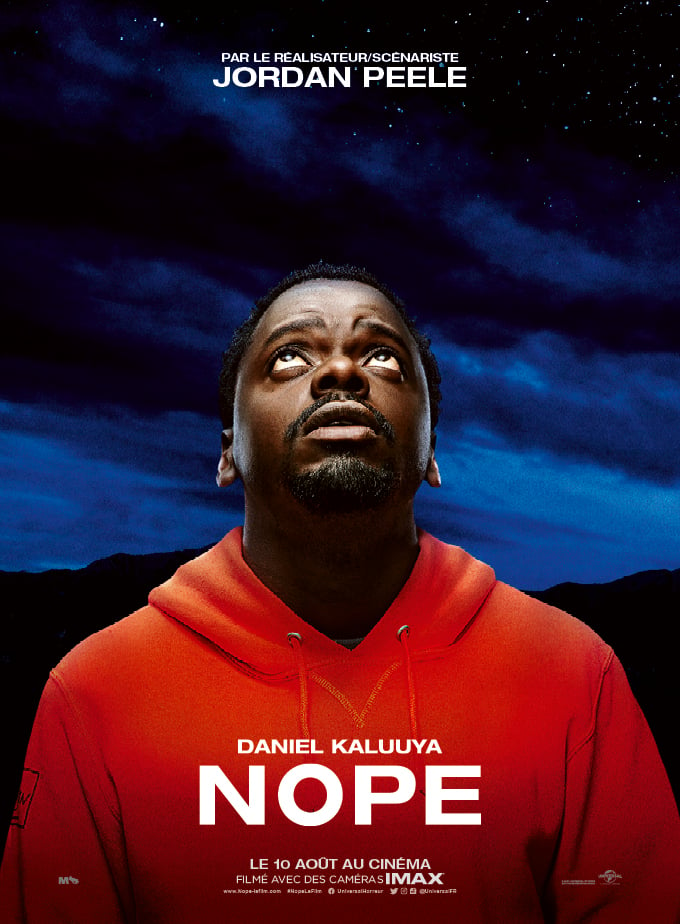

Hasan, la cinquantaine, est agriculteur. Il cultive des tomates sur un champ menacé d’expropriation par la construction d’une ligne à haute tension. Un peu plus loin, sur un autre champ, il a des pommiers, dont la production est plus rémunératrice. Après la mort de son père, Otis Haywood Jr. (Daniel Kaluyaa) essaie tant bien que mal de faire survivre le ranch familial situé aux marches du désert californien. Il y élève des chevaux pour le cinéma et la télévision. Son voisin, Jupe, un ancien acteur de cinéma reconverti dans l’entertainment, possède un parc à thèmes et voudrait racheter ses terres et ses bêtes.

Après la mort de son père, Otis Haywood Jr. (Daniel Kaluyaa) essaie tant bien que mal de faire survivre le ranch familial situé aux marches du désert californien. Il y élève des chevaux pour le cinéma et la télévision. Son voisin, Jupe, un ancien acteur de cinéma reconverti dans l’entertainment, possède un parc à thèmes et voudrait racheter ses terres et ses bêtes. Pour les sortir de la mouise, Leila incite ses quatre frères à réunir leurs économies pour acheter une boutique dans le centre commercial ultra-moderne où elle travaille. Mais leur maigre épargne n’y suffisant pas, ils doivent solliciter l’appui de leur père qui le leur refuse : il préfère en effet consacrer les quarante pièces d’or qu’il a patiemment épargnées toute sa vie durant pour devenir le parrain du clan Jourablou. Des cousins guère scrupuleux lui ont laissé miroiter cette position qui flatte son amour-propre au risque de le ruiner.

Pour les sortir de la mouise, Leila incite ses quatre frères à réunir leurs économies pour acheter une boutique dans le centre commercial ultra-moderne où elle travaille. Mais leur maigre épargne n’y suffisant pas, ils doivent solliciter l’appui de leur père qui le leur refuse : il préfère en effet consacrer les quarante pièces d’or qu’il a patiemment épargnées toute sa vie durant pour devenir le parrain du clan Jourablou. Des cousins guère scrupuleux lui ont laissé miroiter cette position qui flatte son amour-propre au risque de le ruiner.