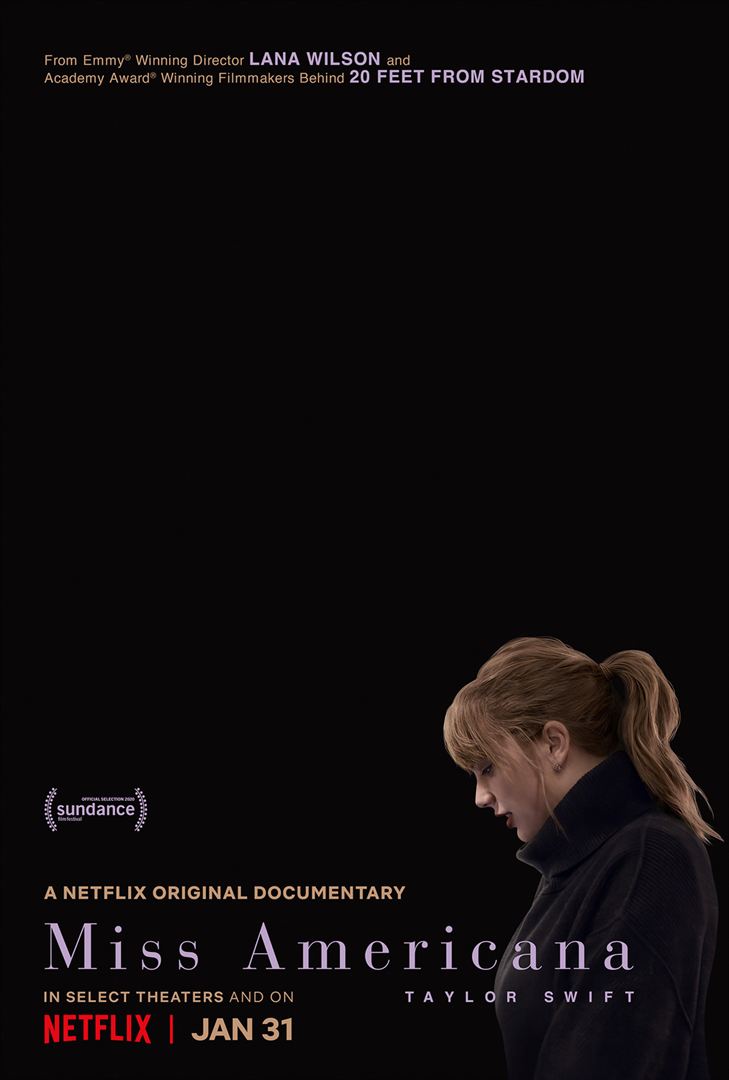

Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme.

Tout le monde connaît la chanteuse Taylor Swift … sauf moi qui ai provoqué chez mes enfants un regard consterné quand je leur ai demandé si c’était un homme ou une femme.

Pour avoir l’air un peu moins bête la prochaine fois à la table familiale, j’ai décidé de regarder le téléfilm que Netflix lui a consacré. Il faut bien que ma boulimie de films et de documentaires servent à quelque chose : recouvrer l’estime depuis longtemps perdue de mes enfants. Las ! Ils ont levé les yeux au ciel quand le lendemain, tout faraud, j’ai chantonné Me! en passant à table.

Aurais-je donc perdu mon temps en regardant Miss Americana ? Sans doute. Il s’agit d’un produit très formaté qui ne prend même pas la peine de cacher son seul objectif : servir d’outil promotionnel à la chanteuse en attendant la sortie de son prochain album. Le titre en annonce la couleur : Miss Americana – qu’on pourrait traduire par « La Petite Fiancée de l’Amérique ». Les fans en auront pour leur argent avec ces quatre-vingt minutes à la gloire de leur idole.

Mais Miss Americana n’est pas seulement une enfilade de clips vidéos. Il révèle une jeune femme qui, non contente d’être incroyablement jolie et d’avoir un sacré filet de voix, a du chien – quand bien même elle préfère les chats. Taylor Swift n’est pas seulement une enfant star promue trop jeune à une célébrité qui la dépasse. C’est une artiste qui écrit et qui compose ses chansons. C’est surtout une femme intelligente qui montre une conscience aigüe des privilèges et des devoirs que son statut emporte.

Il faut attendre la seconde moitié du documentaire pour le comprendre. On y voit Taylor Swift prendre le risque de s’engager pour les causes qui la touchent, au risque de heurter une partie de ses fans. Cette chanteuse venue de la country, qui a grandi à Nashville, une des régions les plus conservatrices des Etats-Unis, prend fait et cause pour le droit des minorités LGTBQ+ (le single et le clip You Need To Calm Down) et appelle à voter contre les candidats républicains aux midterm elections. Bien entendu, ces prises de position contiennent une part de calcul. Ce que Taylor Swift perd à sa droite, elle le gagne probablement à sa gauche. Mais pour autant, ce serait lui faire un médiocre procès de n’y voir que stratégie marketing.

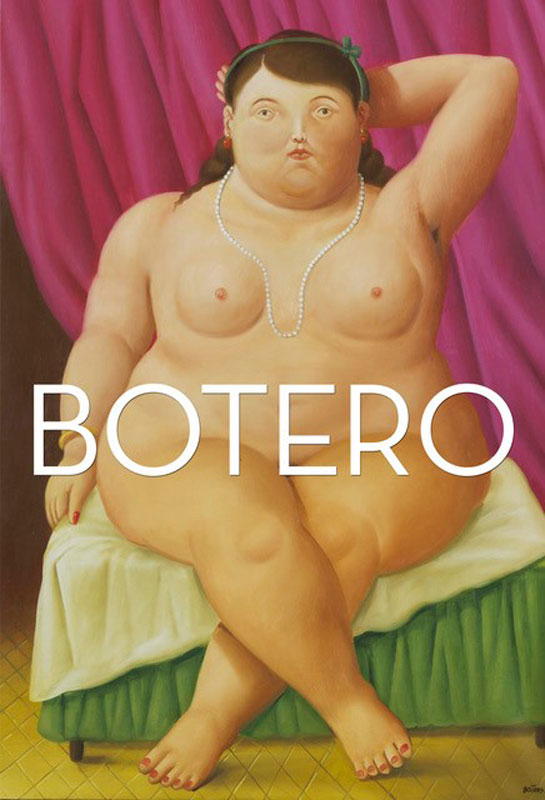

Fernando Botero, né en 1932, est le plus grand artiste vivant. Son style monumental est immédiatement reconnaissable. Ses toiles et ses sculptures ont été exposées partout dans le monde et se vendent des fortunes.

Fernando Botero, né en 1932, est le plus grand artiste vivant. Son style monumental est immédiatement reconnaissable. Ses toiles et ses sculptures ont été exposées partout dans le monde et se vendent des fortunes. Hodaka est un adolescent en rupture de ban qui a quitté son île natale pour aller vivre à Tokyo. Sans famille ni travail, il trouve refuge chez un échotier alcoolique pour lequel il rédige des articles pour la presse à sensation. L’un de ses reportages le conduit à enquêter sur les « filles-soleils », ces personnes aux dons surnaturels capables d’arrêter la pluie. Hodaka rencontre l’une d’entre elles, Hina, dont il tombe vite amoureux. Alors que la pluie tombe quasiment sans interruption sur la métropole tokyoïte, le couple monte un business juteux : proposer contre rémunération quelques rayons de soleil aux organisateurs d’un concert à ciel ouvert, à de jeunes mariés ou à un père qui veut jouer au parc avec sa fille…. Mais, Hina constate bien vite que l’invocation de ses pouvoirs surnaturels risque de menacer sa propre vie.

Hodaka est un adolescent en rupture de ban qui a quitté son île natale pour aller vivre à Tokyo. Sans famille ni travail, il trouve refuge chez un échotier alcoolique pour lequel il rédige des articles pour la presse à sensation. L’un de ses reportages le conduit à enquêter sur les « filles-soleils », ces personnes aux dons surnaturels capables d’arrêter la pluie. Hodaka rencontre l’une d’entre elles, Hina, dont il tombe vite amoureux. Alors que la pluie tombe quasiment sans interruption sur la métropole tokyoïte, le couple monte un business juteux : proposer contre rémunération quelques rayons de soleil aux organisateurs d’un concert à ciel ouvert, à de jeunes mariés ou à un père qui veut jouer au parc avec sa fille…. Mais, Hina constate bien vite que l’invocation de ses pouvoirs surnaturels risque de menacer sa propre vie. Bryan Stevenson (Michael B. Jordan lancé par The Wire avant d’atteindre la célébrité avec Les 4 Fantastiques,

Bryan Stevenson (Michael B. Jordan lancé par The Wire avant d’atteindre la célébrité avec Les 4 Fantastiques,  Une jeune chinoise, Xingxi alias Brooke, voyage seule à Alor Setar dans le nord de la Malaisie. Elle est victime d’une crevaison de vélo. Trois histoires parallèles débutent alors, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans la première, Brooke rencontre une jeune Malaisienne délurée qui lui fait visiter la ville. Dans la deuxième, elle est prise en charge par trois jeunes gens en pleine campagne électorale. Dans la troisième, durant laquelle s’éclaireront les motifs de sa présence en Malaisie, elle croise la route d’un vieux touriste français à la recherche des « larmes bleues ».

Une jeune chinoise, Xingxi alias Brooke, voyage seule à Alor Setar dans le nord de la Malaisie. Elle est victime d’une crevaison de vélo. Trois histoires parallèles débutent alors, ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Dans la première, Brooke rencontre une jeune Malaisienne délurée qui lui fait visiter la ville. Dans la deuxième, elle est prise en charge par trois jeunes gens en pleine campagne électorale. Dans la troisième, durant laquelle s’éclaireront les motifs de sa présence en Malaisie, elle croise la route d’un vieux touriste français à la recherche des « larmes bleues ». C’est l’histoire d’une femme amoureuse que l’Histoire a oubliée. Grande bourgeoise, divorcée de son premier mari, l’avocat Henri Torrès, séparée de son deuxième mari, l’industriel Henri Reichenbach, l’un des fondateurs des magasins Prisunic, parti s’exiler aux États-Unis, Jeanne Reichenbach (Elsa Zylberstein) est restée en France en juin 1940 malgré la défaite. Les motifs de sa décision : son amour pour Léon Blum (Hippolyte Girardot), l’ancien leader du Front populaire, haï par l’extrême-droite, emprisonné par Vichy puis livré en otage aux Allemands.

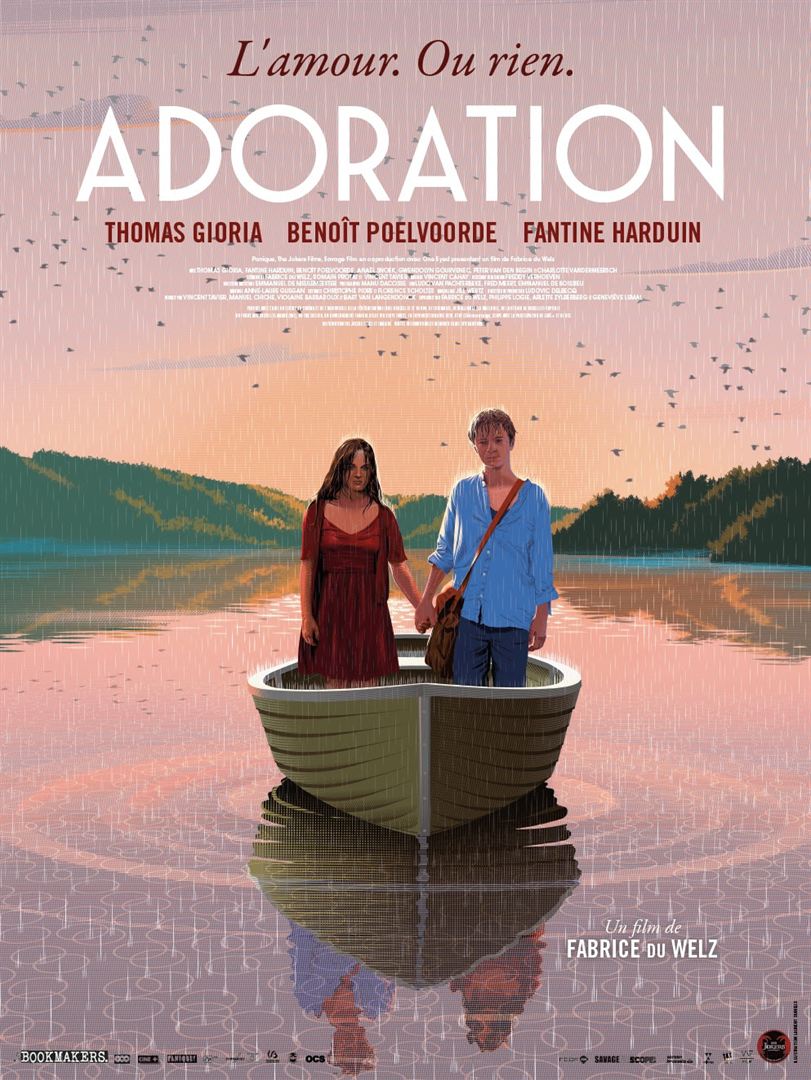

C’est l’histoire d’une femme amoureuse que l’Histoire a oubliée. Grande bourgeoise, divorcée de son premier mari, l’avocat Henri Torrès, séparée de son deuxième mari, l’industriel Henri Reichenbach, l’un des fondateurs des magasins Prisunic, parti s’exiler aux États-Unis, Jeanne Reichenbach (Elsa Zylberstein) est restée en France en juin 1940 malgré la défaite. Les motifs de sa décision : son amour pour Léon Blum (Hippolyte Girardot), l’ancien leader du Front populaire, haï par l’extrême-droite, emprisonné par Vichy puis livré en otage aux Allemands. Paul (Thomas Gioria) est un jeune garçon solitaire élevé par sa mère célibataire qui travaille dans une clinique psychiatrique. C’est là qu’il rencontre Gloria (Fantine Harduin), une jeune fille qui vient d’y être enfermée. Gloria convainc Paul qu’elle est victime d’un complot et obtient son concours pour s’évader.

Paul (Thomas Gioria) est un jeune garçon solitaire élevé par sa mère célibataire qui travaille dans une clinique psychiatrique. C’est là qu’il rencontre Gloria (Fantine Harduin), une jeune fille qui vient d’y être enfermée. Gloria convainc Paul qu’elle est victime d’un complot et obtient son concours pour s’évader. Elles sont onze : actrices, réalisatrices, cheffe opératrice, exploitantes, agente artistique. Elles témoignent face caméra sur la place des femmes dans le cinéma français.

Elles sont onze : actrices, réalisatrices, cheffe opératrice, exploitantes, agente artistique. Elles témoignent face caméra sur la place des femmes dans le cinéma français. Une femme meurt dans un accident de voiture sur une route verglacée d’Islande. Son mari, inspecteur de police, est effondré. Placé en congé d’office le temps de faire son deuil, il s’abîme dans la rénovation d’une maison destinée à accueillir sa fille unique, son beau-fils et leur enfant. Il découvre bientôt que sa femme a eu une liaison avant sa mort. Son amant est un voisin avec lequel il joue régulièrement au football. Il développe pour lui une haine meurtrière.

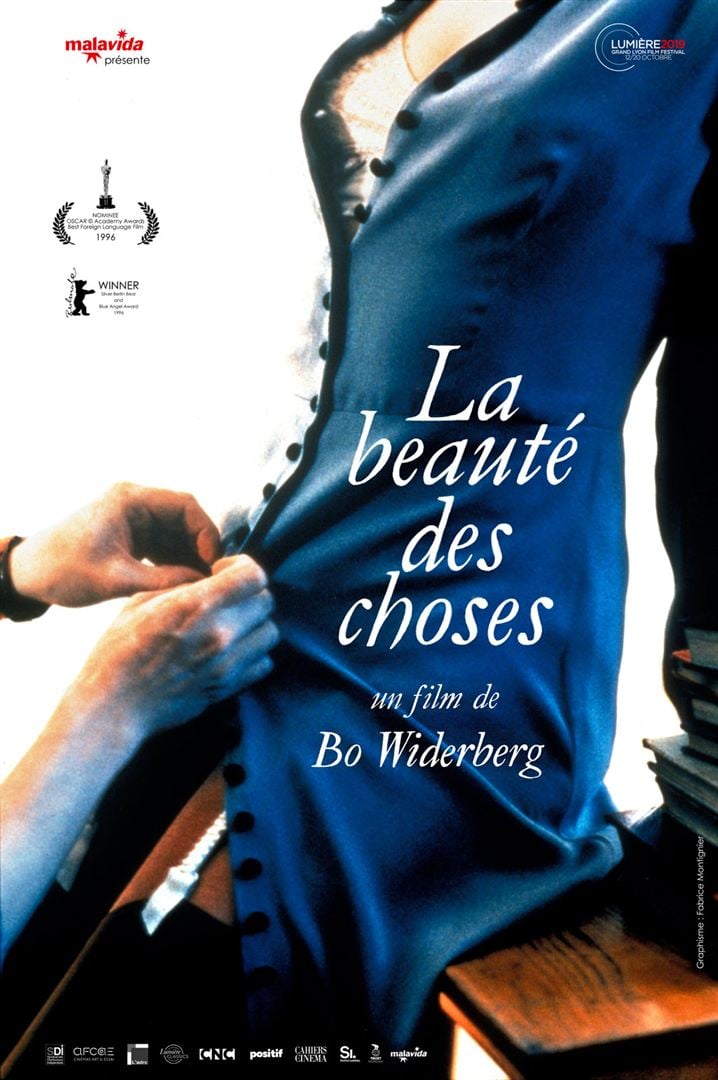

Une femme meurt dans un accident de voiture sur une route verglacée d’Islande. Son mari, inspecteur de police, est effondré. Placé en congé d’office le temps de faire son deuil, il s’abîme dans la rénovation d’une maison destinée à accueillir sa fille unique, son beau-fils et leur enfant. Il découvre bientôt que sa femme a eu une liaison avant sa mort. Son amant est un voisin avec lequel il joue régulièrement au football. Il développe pour lui une haine meurtrière. À Malmö, en 1943, Stig est lycéen. Il étouffe dans sa famille et jalouse son frère aîné qui a quitté le foyer. Une nouvelle professeure, la petite trentaine, vient d’arriver de Stockholm. Un jeu de séduction commence entre Stig et Viola qui deviennent bientôt amants. Leur relation se déroule au vu et au su de Kjell, le mari de Viola, un représentant de commerce, mélomane et alcoolique.

À Malmö, en 1943, Stig est lycéen. Il étouffe dans sa famille et jalouse son frère aîné qui a quitté le foyer. Une nouvelle professeure, la petite trentaine, vient d’arriver de Stockholm. Un jeu de séduction commence entre Stig et Viola qui deviennent bientôt amants. Leur relation se déroule au vu et au su de Kjell, le mari de Viola, un représentant de commerce, mélomane et alcoolique.