À Hakodate, au nord du Japon, Takuya est un jeune garçon timide, affligé d’un bégaiement pénalisant. Pour s’intégrer, il pratique les sports populaires parmi les garçons de son âge : le base-ball l’été et le hockey sur glace l’hiver venu. C’est à la patinoire qu’il fait la connaissance de Sakura, une jeune patineuse talentueuse. Le coach de Sakura est un ancien champion international qui s’est installé sur l’île d’Hokkaïdo par amour pour son conjoint. Il a l’idée d’apparier Takuya et Sakura pour les faire participer aux épreuves de couple du prochain championnat national.

À Hakodate, au nord du Japon, Takuya est un jeune garçon timide, affligé d’un bégaiement pénalisant. Pour s’intégrer, il pratique les sports populaires parmi les garçons de son âge : le base-ball l’été et le hockey sur glace l’hiver venu. C’est à la patinoire qu’il fait la connaissance de Sakura, une jeune patineuse talentueuse. Le coach de Sakura est un ancien champion international qui s’est installé sur l’île d’Hokkaïdo par amour pour son conjoint. Il a l’idée d’apparier Takuya et Sakura pour les faire participer aux épreuves de couple du prochain championnat national.

Le jeune réalisateur Hiroshi Okuyama avait déjà retenu l’attention avec son premier film, Jésus, sorti en 2018. Projeté dans la section Un certain regard à Cannes le printemps dernier, My Sunshine a fait l’unanimité.

Il faut en effet lui reconnaître bien des qualités. Il s’agit d’une histoire originale, comme on a peu coutume d’en lire ou d’en voir. Elle est délicieusement éclairée par les rayons obliques d’une lumière hivernale qui inonde l’intérieur de la patinoire ou lèche les bords du lac gelé sur lequel les patineurs s’entraînent le temps d’une échappée hors de la ville. On pourrait la croire réservée aux passionnés de patinage artistique, un sport au kitsch revendiqué qu’il est de bon ton de tenir en piètre estime. Sans doute, les séquences de patinage sont-elles nombreuses et le Clair de Lune de Debussy ou la Valse hollandaise finissent-ils par nous sortir par les oreilles.

Mais l’essentiel n’est pas là. Il est dans le coup de foudre que ressent Takeya et dans l’amour pur qu’il voue à Sakura. Il est dans la délicatesse de l’enseignement que leur prodigue leur coach visant tout à la fois à les faire progresser dans leur discipline et à les faire grandir. Il est enfin dans l’épanouissement de ces trois personnages qu’un hiver à Hokkaido – un titre qui aurait peut-être mieux convenu que l’antithétique My Sunshine – aura fait évoluer.

En voyant la bande-annonce, je croyais avoir par avance anticipé les développements du scénario : je tenais pour acquis qu’au terme d’un long entraînement ardu, le jeune couple remporterait le championnat et partagerait son succès avec leur entraîneur chaudement récompensé de ses efforts. Il n’en est rien. Le scénario prend un chemin de traverse qui a le mérite de nous surprendre. J’en ai beaucoup aimé le plan final, qui laisse ouvert le champ des possibles.

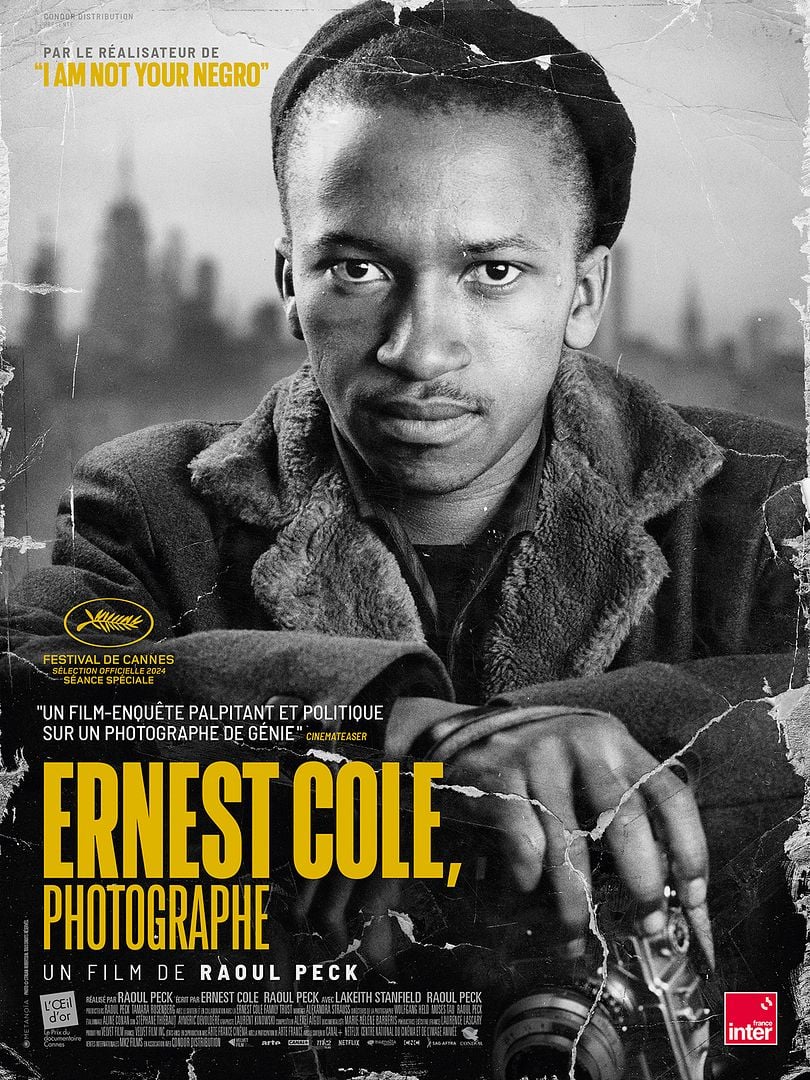

Issu d’une famille sud-africaine modeste, Ernest Cole (1940-1990) a documenté l’apartheid en Afrique du Sud avant de s’exiler aux Etats-Unis. C’est à New York que ce photographe naturaliste, héritier de Cartier-Bresson, publie en 1967 son unique album, parfois considéré comme l’un des plus marquants du XXe siècle : House of Bondage.

Issu d’une famille sud-africaine modeste, Ernest Cole (1940-1990) a documenté l’apartheid en Afrique du Sud avant de s’exiler aux Etats-Unis. C’est à New York que ce photographe naturaliste, héritier de Cartier-Bresson, publie en 1967 son unique album, parfois considéré comme l’un des plus marquants du XXe siècle : House of Bondage. En 2039, dans un futur dystopique, l’Etat a placé les citoyens sous une surveillance généralisée. La population bâillonnée vit dans la misère. Quelques activistes mènent des actions commando pour dénoncer cette dérive. Une militante, Julia Bombarth (Adèle Exarchopoulos), est arrêtée après la mort accidentelle d’un CRS. Elle est placée dans une prison virtuelle, Planète B, avec d’autres activistes. Une immigrée irakienne, Nour (Souheila Yacoub), dont le titre de séjour est sur le point d’expirer, trouve le moyen de s’introduire dans cet univers virtuel.

En 2039, dans un futur dystopique, l’Etat a placé les citoyens sous une surveillance généralisée. La population bâillonnée vit dans la misère. Quelques activistes mènent des actions commando pour dénoncer cette dérive. Une militante, Julia Bombarth (Adèle Exarchopoulos), est arrêtée après la mort accidentelle d’un CRS. Elle est placée dans une prison virtuelle, Planète B, avec d’autres activistes. Une immigrée irakienne, Nour (Souheila Yacoub), dont le titre de séjour est sur le point d’expirer, trouve le moyen de s’introduire dans cet univers virtuel. Mona (Laure Calamy) a tout sacrifié à l’éducation de son fils handicapé. Devenu adulte, employé dans une structure adaptée, Joël est tombé amoureux d’Océane, une jeune femme handicapée comme lui. Le couple entretient une liaison clandestine et attend bientôt un enfant. Sera-t-il capable de l’éduquer ? Quelle place aura Mona dans cette nouvelle vie ?

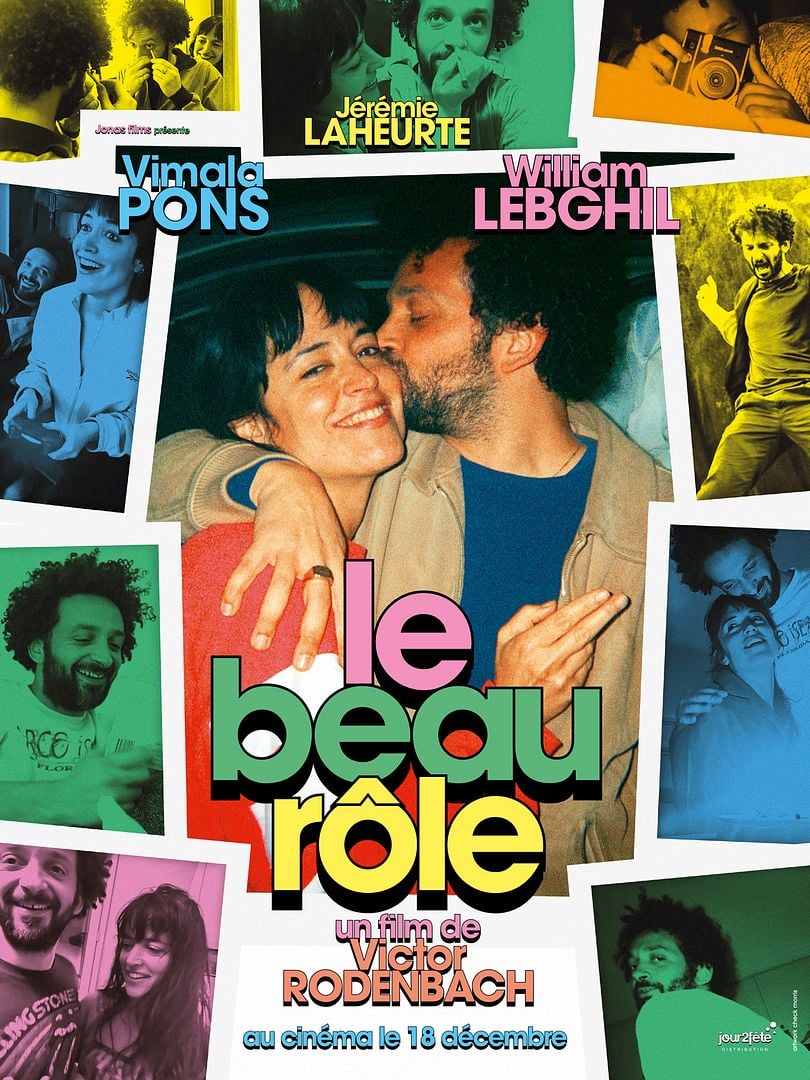

Mona (Laure Calamy) a tout sacrifié à l’éducation de son fils handicapé. Devenu adulte, employé dans une structure adaptée, Joël est tombé amoureux d’Océane, une jeune femme handicapée comme lui. Le couple entretient une liaison clandestine et attend bientôt un enfant. Sera-t-il capable de l’éduquer ? Quelle place aura Mona dans cette nouvelle vie ? À la scène comme à la ville, Henri (William Lebghil) et Nora (Vimala Pons) forment un couple fusionnel. L’amour du théâtre les a réunis : lui joue, elle met en scène. Leur dernière création, Ivanov de Tchekov, est en pleine répétition à la Comédie de Reims quand Henri décroche un rôle dans un film qui se tourne à Paris avec une star (Jérémie Laheurte). Leur couple y résistera-t-il ?

À la scène comme à la ville, Henri (William Lebghil) et Nora (Vimala Pons) forment un couple fusionnel. L’amour du théâtre les a réunis : lui joue, elle met en scène. Leur dernière création, Ivanov de Tchekov, est en pleine répétition à la Comédie de Reims quand Henri décroche un rôle dans un film qui se tourne à Paris avec une star (Jérémie Laheurte). Leur couple y résistera-t-il ? Louis XVI (Guillaume Canet), discrédité par sa tentative avortée de fuite à l’étranger l’année précédente, chassé des Tuileries trois jours plus tôt, bientôt déchu de tous ses titres, est emprisonné au Temple le 13 août 1792. Il y restera jusqu’à son exécution cinq mois plus tard. Ont été seuls autorisés à demeurer auprès de lui sa femme, Marie-Antoinette (Mélanie Laurent), qui désespère de la docilité de son époux, sa sœur cadette Madame Elisabeth (Aurore Broutin), confite en dévotion, ses deux enfants, Louis et Marie-Thérèse, et son fidèle valet Cléry (Fabrizio Rongione)

Louis XVI (Guillaume Canet), discrédité par sa tentative avortée de fuite à l’étranger l’année précédente, chassé des Tuileries trois jours plus tôt, bientôt déchu de tous ses titres, est emprisonné au Temple le 13 août 1792. Il y restera jusqu’à son exécution cinq mois plus tard. Ont été seuls autorisés à demeurer auprès de lui sa femme, Marie-Antoinette (Mélanie Laurent), qui désespère de la docilité de son époux, sa sœur cadette Madame Elisabeth (Aurore Broutin), confite en dévotion, ses deux enfants, Louis et Marie-Thérèse, et son fidèle valet Cléry (Fabrizio Rongione) La jeune Ellen (Lily-Rose Depp) est hantée depuis son plus jeune âge par des cauchemars. Son époux, Thomas (Nicholas Hoult), travaille à Wisborg en Allemagne dans une étude de notaire. Il a été missionné en Transylvanie par son employeur pour en ramener le comte Orlock, un riche propriétaire terrien qui souhaite faire l’acquisition d’une belle demeure. Le vieil homme, à la table duquel Thomas est convié au terme d’un long voyage, se révèle être un vampire qui a passé un pacte de sang avec Ellen dont il hante les nuits. Thomas parvient de justesse à lui échapper mais Orlock réussit à embarquer à bord d’un navire qui fait voile vers Wisborg.

La jeune Ellen (Lily-Rose Depp) est hantée depuis son plus jeune âge par des cauchemars. Son époux, Thomas (Nicholas Hoult), travaille à Wisborg en Allemagne dans une étude de notaire. Il a été missionné en Transylvanie par son employeur pour en ramener le comte Orlock, un riche propriétaire terrien qui souhaite faire l’acquisition d’une belle demeure. Le vieil homme, à la table duquel Thomas est convié au terme d’un long voyage, se révèle être un vampire qui a passé un pacte de sang avec Ellen dont il hante les nuits. Thomas parvient de justesse à lui échapper mais Orlock réussit à embarquer à bord d’un navire qui fait voile vers Wisborg. Matthew, la quarantaine, quitte Montréal pour revenir à Winnipeg sa ville natale après la mort de son père pour s’occuper de sa mère vieillissante. Il y découvre une ville métamorphosée où l’anglais a été remplacé par le farsi. Son chemin croise celui de Massoud, un guide touristique, et de deux jeunes sœurs qui ont découvert un billet prisonnier d’un bloc de glace.

Matthew, la quarantaine, quitte Montréal pour revenir à Winnipeg sa ville natale après la mort de son père pour s’occuper de sa mère vieillissante. Il y découvre une ville métamorphosée où l’anglais a été remplacé par le farsi. Son chemin croise celui de Massoud, un guide touristique, et de deux jeunes sœurs qui ont découvert un billet prisonnier d’un bloc de glace. Lia, une enseignante géorgienne à la retraite, entend bien respecter la promesse faite à sa sœur sur son lit de mort : aller retrouver à Istanbul son neveu transsexuel qui avait fui Batoumi et l’homophobie de sa famille. Commence pour Lia, accompagnée d’Achi, un jeune Géorgien en quête d’aventures qui lui propose de la guider, et bientôt rejointe par Evrim, une avocate transsexuelle, une longue (en)quête dans la mégalopole turque.

Lia, une enseignante géorgienne à la retraite, entend bien respecter la promesse faite à sa sœur sur son lit de mort : aller retrouver à Istanbul son neveu transsexuel qui avait fui Batoumi et l’homophobie de sa famille. Commence pour Lia, accompagnée d’Achi, un jeune Géorgien en quête d’aventures qui lui propose de la guider, et bientôt rejointe par Evrim, une avocate transsexuelle, une longue (en)quête dans la mégalopole turque. Dans une grande maison de Long Island, trois (ou quatre ?) générations d’une famille italo-américaine se réunissent pour le réveillon de Noël.

Dans une grande maison de Long Island, trois (ou quatre ?) générations d’une famille italo-américaine se réunissent pour le réveillon de Noël.