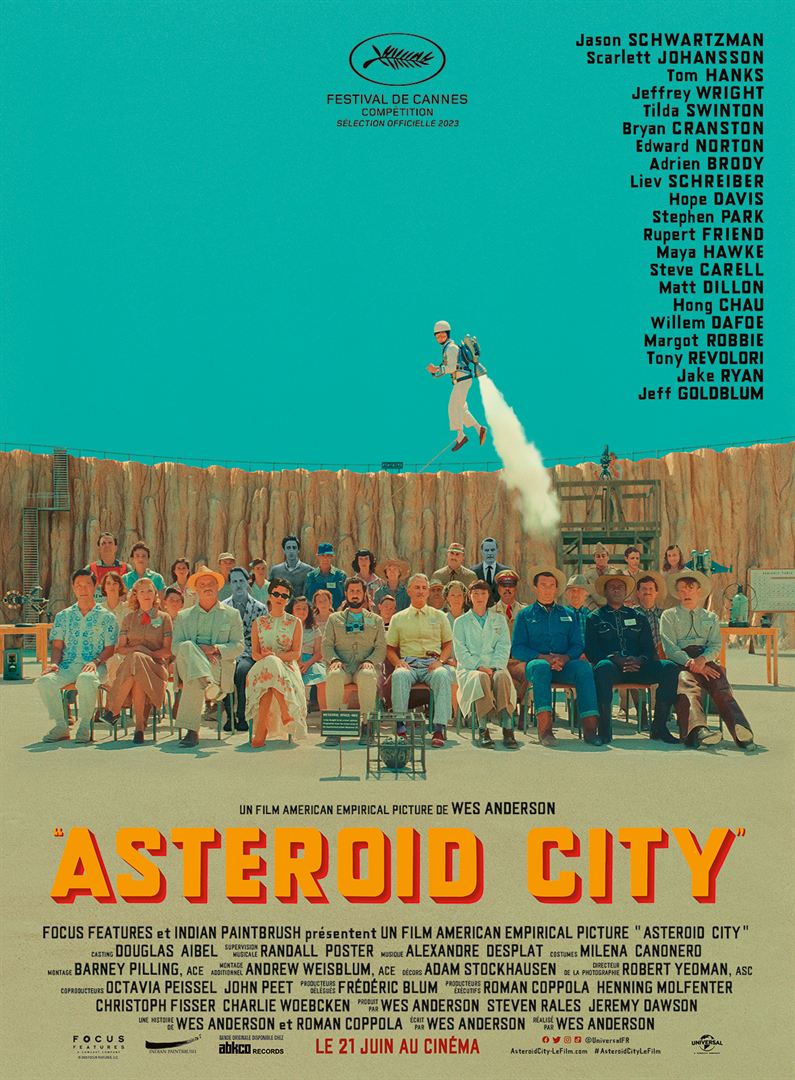

En 1955, à Asteroid City, au bord d’un cratère creusé par une météorite, cinq enfants surdoués, leurs familles et les organisateurs de cette réunion d’astronautes amateurs voient une soucoupe volante et son passager extra-terrestre approcher de la Terre. Ils sont immédiatement placés sous quarantaine par l’armée américaine.

En 1955, à Asteroid City, au bord d’un cratère creusé par une météorite, cinq enfants surdoués, leurs familles et les organisateurs de cette réunion d’astronautes amateurs voient une soucoupe volante et son passager extra-terrestre approcher de la Terre. Ils sont immédiatement placés sous quarantaine par l’armée américaine.

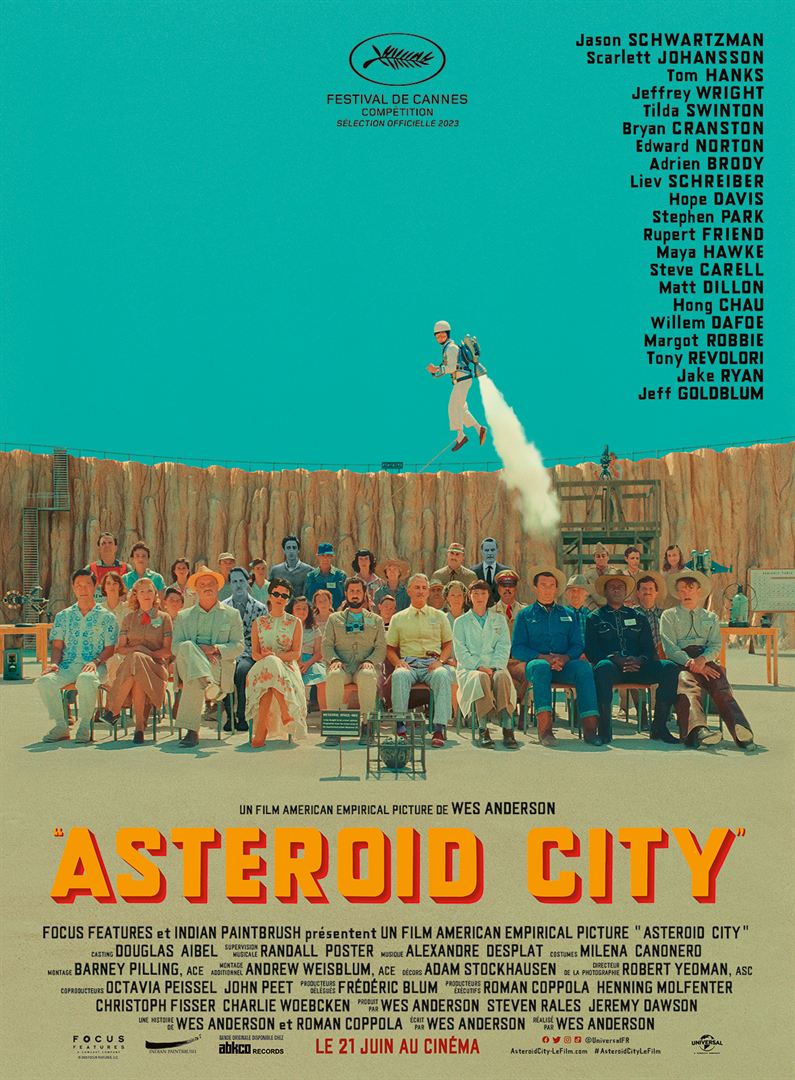

Le plus français des réalisateurs américains, Wes Anderson, est sans doute l’un des plus originaux et des plus appréciés de sa génération : La Famille Tenenbaum, À bord du Darjeeling Limited, Grand Budapest Hotel, The French Dispatch sont souvent cités parmi les meilleurs films de ces deux dernières décennies. Son cinéma est reconnaissable à la première image, qui lorgne du côté de la BD : plans au cordeau d’une parfaite symétrie, couleurs vives, chapitrage du scénario, absence d’expressivité des personnages et refus de toute psychologisation…

Wes Anderson a aussi ce don rare de réunir autour de lui une palette exceptionnelle de stars qui lui sont fidèles de film en film. On regrette dans Asteroid City l’absence de Bill Murray, d’Anjelica Huston ou de Owen Wilson qui étaient quasiment de tous ses précédents films ; mais on aime retrouver Adrien Brody, Edward Norton, Tilda Swinton et Willem Dafoe ; et on salue l’arrivée de quelques nouveaux venus, et non des moindres : Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, etc.

Pour autant, comme je l’écrivais hélas déjà fin 2021 devant The French Dispatch, le cinéma de Wes Anderson ne me touche pas. J’en admire certes l’originalité formelle. Mais je n’en comprends pas le sens. Non pas qu’il s’agisse d’un cinéma incompréhensible qui dépasse mon entendement comme c’est malheureusement souvent le cas aujourd’hui. Wes Anderson a, tout au contraire, une forme de modestie, de simplicité qui rend son cinéma éminemment sympathique. Mais je ne comprends pas à quoi il rime, où il veut en venir.

Tel était le cas devant ses films précédents – The Grand Budapest Hotel y inclus, même si j’entends les louanges unanimes qui l’ont accueilli. Tel est encore le cas devant Asteroid City que j’ai vu en avant-première dans une salle comble de jeunes spectateurs avec qui je n’ai plus l’habitude d’aller au cinéma (mes voisins de salle sont la plupart du temps des chômeurs en fin de droit et des retraités catarrheux).

J’ai bien sûr été emballé par son générique et par sa première demi-heure qui nous fait découvrir Asteroid City – qui ressemble à un décor de théâtre dont on ne sortira d’ailleurs jamais – et par sa galerie de personnages tellement nombreux qu’il faut bien ce temps-là pour qu’on se familiarise avec tous. Mais, ensuite, j’ai trouvé l’histoire languissante et m’en suis lentement mais sûrement désintéressé.

En lisant hier soir la critique brillantissime, évidemment brillantissime, de Mathieu Macheret dans Le Monde, je comprends qu’Asteroid City convoque « le théâtre psychologique de l’après-guerre » et, par une savante mise en abyme « pirandellienne » – Asteroid City raconte une pièce de théâtre en train de s’écrire – prend à bras-le-corps « la question de l’acteur et de l’incarnation ». Je comprends qu’il fallait y voir « une possible évocation du confinement » et « une « humanité engluée dans une horizontalité générique » confrontée à « la pagaille des sentiments, l’angoisse de la mort, le désordre d’un monde qui flotte dans son absence d’explication ». Je me sens moins bête après avoir lu cette brillante exégèse et très bête de ma cécité bas-du-front que j’ai confessée plus haut.

La bande-annonce

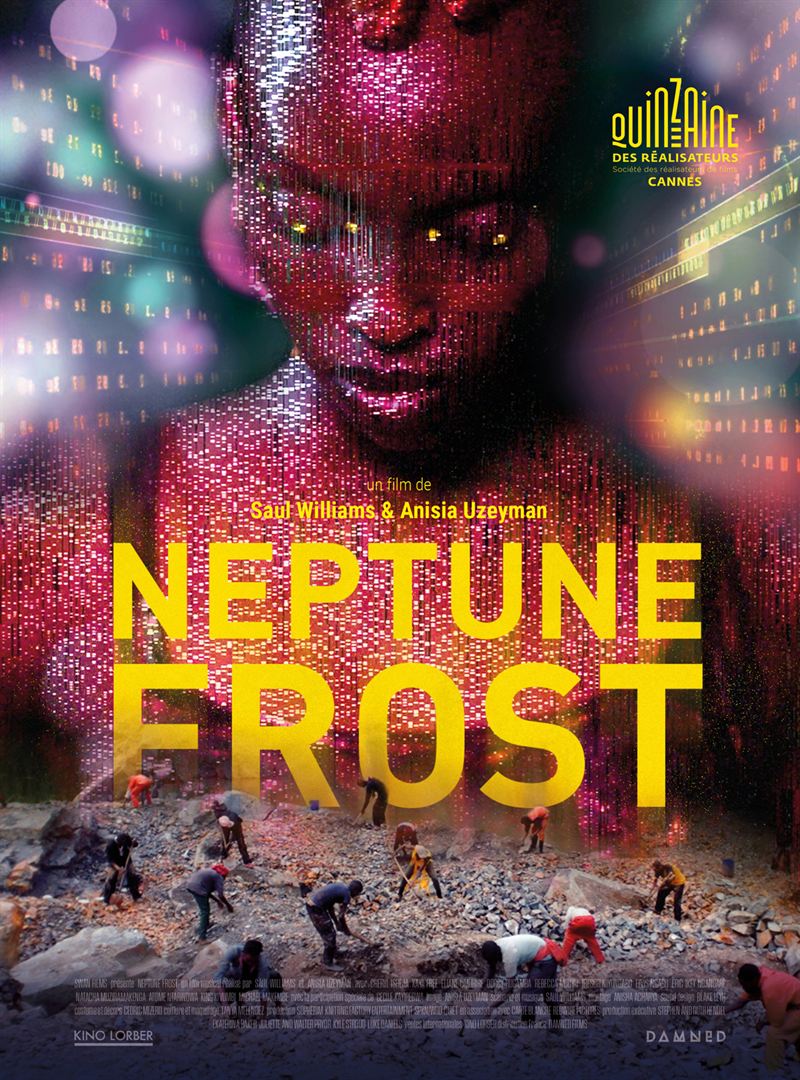

Sur les hauts plateaux du Burundi, dans un futur proche, Matalusa, un ancien forçat échappé de la mine où il était réduit en esclavage, et Neptune une hackeuse transgenre, rejoignent une communauté cyberpunk qui est entrée en résistance contre un pouvoir techno-autoritaire.

Sur les hauts plateaux du Burundi, dans un futur proche, Matalusa, un ancien forçat échappé de la mine où il était réduit en esclavage, et Neptune une hackeuse transgenre, rejoignent une communauté cyberpunk qui est entrée en résistance contre un pouvoir techno-autoritaire.

Dixon Steele (Humphrey Bogart) est un célèbre scénariste hollywoodien en panne d’inspiration. Il est suspecté d’avoir tué l’employée d’un restaurant revenue un soir chez lui à son bras pour l’aider à écrire l’adaptation d’un livre médiocre qu’il n’avait pas eu le courage de lire. Mais le témoignage d’une voisine, Laurel Gray (Gloria Grahame), le disculpe. Bientôt se noue une idylle avec elle, qui lui redonne le goût de l’écriture. Mais Dixon cache un fond anxieux et paranoïaque qui resurgit à chaque occasion et hypothèque le bonheur du jeune couple.

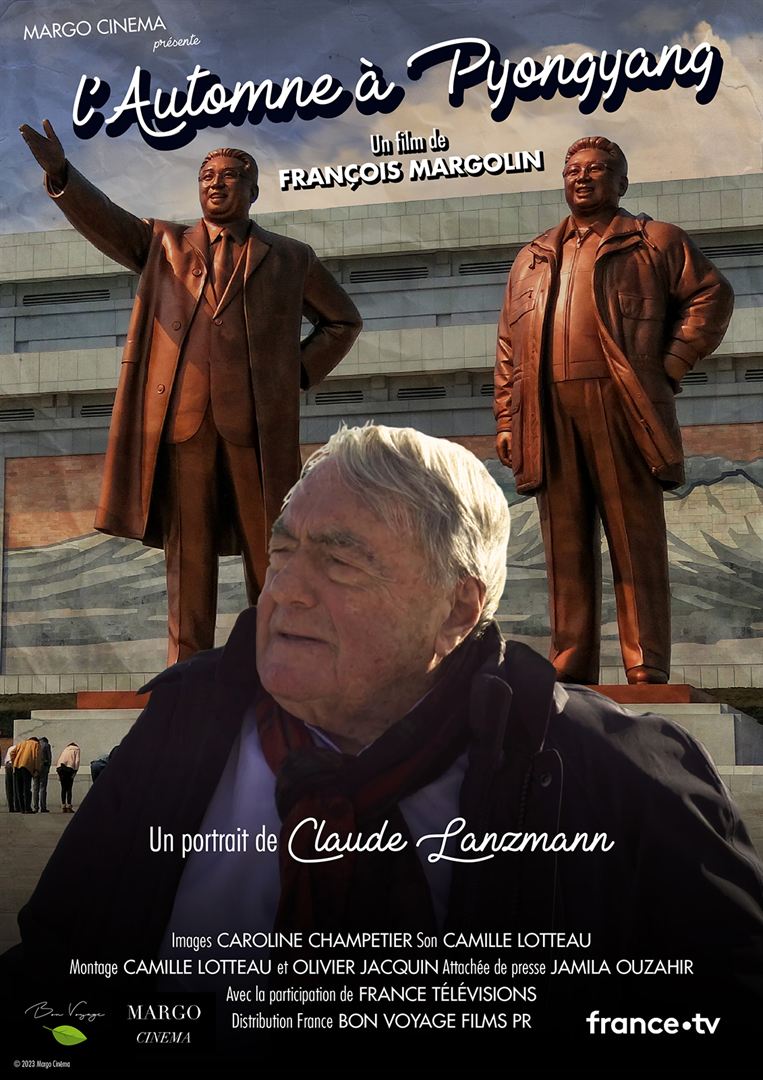

Dixon Steele (Humphrey Bogart) est un célèbre scénariste hollywoodien en panne d’inspiration. Il est suspecté d’avoir tué l’employée d’un restaurant revenue un soir chez lui à son bras pour l’aider à écrire l’adaptation d’un livre médiocre qu’il n’avait pas eu le courage de lire. Mais le témoignage d’une voisine, Laurel Gray (Gloria Grahame), le disculpe. Bientôt se noue une idylle avec elle, qui lui redonne le goût de l’écriture. Mais Dixon cache un fond anxieux et paranoïaque qui resurgit à chaque occasion et hypothèque le bonheur du jeune couple. En 2015, Claude Lanzmann se rendait en Corée du nord avec son producteur François Margolin, sous le prétexte d’y tourner un documentaire sur le taekwondo mais en fait pour y retrouver la trace d’une infirmière qu’il y avait croisée en 1958 et dont il était tombé éperdument amoureux durant une brève séance de canotage sur le fleuve Taedong. Ce voyage surréaliste a inspiré un documentaire, Napalm, dont j’ai fait

En 2015, Claude Lanzmann se rendait en Corée du nord avec son producteur François Margolin, sous le prétexte d’y tourner un documentaire sur le taekwondo mais en fait pour y retrouver la trace d’une infirmière qu’il y avait croisée en 1958 et dont il était tombé éperdument amoureux durant une brève séance de canotage sur le fleuve Taedong. Ce voyage surréaliste a inspiré un documentaire, Napalm, dont j’ai fait  Connaissiez-vous Jack Garfein (1930-2019) ? Moi pas.

Connaissiez-vous Jack Garfein (1930-2019) ? Moi pas. Katia et Justine tombent amoureuses. Elles décident d’avoir un enfant ensemble. Mais le couple se sépare avant l’accouchement de Katia. Douze ans passent. L’enfant de Katia, Jeanne, est devenue une jeune fille passionnée de lecture. Katia, qui n’a jamais oublié Justine, apprend qu’un cancer généralisé ne lui laisse plus que quelques semaines à vivre et demande à son frère William de prendre soin de sa fille.

Katia et Justine tombent amoureuses. Elles décident d’avoir un enfant ensemble. Mais le couple se sépare avant l’accouchement de Katia. Douze ans passent. L’enfant de Katia, Jeanne, est devenue une jeune fille passionnée de lecture. Katia, qui n’a jamais oublié Justine, apprend qu’un cancer généralisé ne lui laisse plus que quelques semaines à vivre et demande à son frère William de prendre soin de sa fille. Sophie a quinze ans et étouffe l’été venu dans le petit appartement d’un HLM nancéen où sa mère, ses quatre frères et sœurs et son neveu s’entassent. Quand elle croise Jade, une amie de collège, sur le point de partir en vacances sur la côte atlantique, elle ne résiste pas à la tentation de dérober les clés de la belle villa de ses parents. Dès le lendemain, elle s’y glisse en catimini et jouit de son luxe et de son silence. Mais Stéphane, le frère aîné de Jade, étudiant en école de commerce à Paris, surgit à l’improviste et débusque l’intruse. Après avoir hésité à la dénoncer à ses parents, il choisit de la laisser faire et de lui laisser la porte ouverte.

Sophie a quinze ans et étouffe l’été venu dans le petit appartement d’un HLM nancéen où sa mère, ses quatre frères et sœurs et son neveu s’entassent. Quand elle croise Jade, une amie de collège, sur le point de partir en vacances sur la côte atlantique, elle ne résiste pas à la tentation de dérober les clés de la belle villa de ses parents. Dès le lendemain, elle s’y glisse en catimini et jouit de son luxe et de son silence. Mais Stéphane, le frère aîné de Jade, étudiant en école de commerce à Paris, surgit à l’improviste et débusque l’intruse. Après avoir hésité à la dénoncer à ses parents, il choisit de la laisser faire et de lui laisser la porte ouverte. Les dissensions entre Chrétiens et Musulmans font craindre les débuts d’une guerre civile au Liban en 1958. Les répercussions se ressentent jusque dans la vallée reculée du Mont-Liban où les Daoud, une riche famille chrétienne, ont depuis des lustres leur fief. Leur patriarche règne en maître sur sa femme et ses trois filles. L’aînée, Leyla, mariée très jeune à un homme violent qu’elle n’aime pas, a un fils, Charles, âgé de sept ans. Bientôt les cadettes, Eva d’abord, Nada la plus rebelle ensuite, seront mariées. Deux touristes français sont en vacances dans la région, un chirurgien en poste à Beyrouth (Pierre Rochefort) et sa mère (Nathalie Baye)

Les dissensions entre Chrétiens et Musulmans font craindre les débuts d’une guerre civile au Liban en 1958. Les répercussions se ressentent jusque dans la vallée reculée du Mont-Liban où les Daoud, une riche famille chrétienne, ont depuis des lustres leur fief. Leur patriarche règne en maître sur sa femme et ses trois filles. L’aînée, Leyla, mariée très jeune à un homme violent qu’elle n’aime pas, a un fils, Charles, âgé de sept ans. Bientôt les cadettes, Eva d’abord, Nada la plus rebelle ensuite, seront mariées. Deux touristes français sont en vacances dans la région, un chirurgien en poste à Beyrouth (Pierre Rochefort) et sa mère (Nathalie Baye) Marcel est un bigorneau de deux centimètres qui vit dans un Airbnb avec sa grand-mère Connie et qui ne se console pas de la disparition des siens, partis avec les précédents locataires. Sa taille minuscule l’a jusqu’à présent protégé des humains sans l’empêcher d’utiliser astucieusement toutes les ressources qu’offre une maison. Mais le nouveau locataire, Dean, un documentariste qui peine à se remettre d’une récente séparation, le remarque, le filme et lui confère une célébrité aussi soudaine qu’inattendue que Marcel va utiliser pour retrouver sa famille.

Marcel est un bigorneau de deux centimètres qui vit dans un Airbnb avec sa grand-mère Connie et qui ne se console pas de la disparition des siens, partis avec les précédents locataires. Sa taille minuscule l’a jusqu’à présent protégé des humains sans l’empêcher d’utiliser astucieusement toutes les ressources qu’offre une maison. Mais le nouveau locataire, Dean, un documentariste qui peine à se remettre d’une récente séparation, le remarque, le filme et lui confère une célébrité aussi soudaine qu’inattendue que Marcel va utiliser pour retrouver sa famille. Josef

Josef  En 1955, à Asteroid City, au bord d’un cratère creusé par une météorite, cinq enfants surdoués, leurs familles et les organisateurs de cette réunion d’astronautes amateurs voient une soucoupe volante et son passager extra-terrestre approcher de la Terre. Ils sont immédiatement placés sous quarantaine par l’armée américaine.

En 1955, à Asteroid City, au bord d’un cratère creusé par une météorite, cinq enfants surdoués, leurs familles et les organisateurs de cette réunion d’astronautes amateurs voient une soucoupe volante et son passager extra-terrestre approcher de la Terre. Ils sont immédiatement placés sous quarantaine par l’armée américaine.