Un auto-stoppeur (Kad Merad), la casquette vissée sur la tête, un vieux sac en cuir jeté sur l’épaule, sillonne la France. Il assiste aux commémorations du Débarquement sur le pont de Bénouville, passe devant le Mont-Saint-Michel, achète une trompette à Béziers, prend un bain de foule aux 24 Heures du Mans et danse sous le pont d’Avignon. Pour chacun des conducteurs qui le prend en stop, il s’invente une nouvelle identité, prêtre défroqué, réalisateur de films X, amant meurtrier, et raconte les crimes qu’il aurait commis et qui expliquent sa cavale. Il s’agit en fait d’un grand avocat parisien, Lino Massaro, atteint d’une maladie dégénérative. Lino finit par croiser dans une ferme bourguignonne une accorte paysanne (Françoise Gillard). Sa femme (Elsa Zylbertstein) et son meilleur ami (Michel Boujenah) essaient en vain de le retrouver.

Un auto-stoppeur (Kad Merad), la casquette vissée sur la tête, un vieux sac en cuir jeté sur l’épaule, sillonne la France. Il assiste aux commémorations du Débarquement sur le pont de Bénouville, passe devant le Mont-Saint-Michel, achète une trompette à Béziers, prend un bain de foule aux 24 Heures du Mans et danse sous le pont d’Avignon. Pour chacun des conducteurs qui le prend en stop, il s’invente une nouvelle identité, prêtre défroqué, réalisateur de films X, amant meurtrier, et raconte les crimes qu’il aurait commis et qui expliquent sa cavale. Il s’agit en fait d’un grand avocat parisien, Lino Massaro, atteint d’une maladie dégénérative. Lino finit par croiser dans une ferme bourguignonne une accorte paysanne (Françoise Gillard). Sa femme (Elsa Zylbertstein) et son meilleur ami (Michel Boujenah) essaient en vain de le retrouver.

À quatre-vingt-sept ans passés, Claude Lelouch sort son cinquante-et-unième long métrage. Incroyable carrière d’un immense réalisateur qui a accumulé les plus grands succès (Un homme et une femme, Itinéraires d’un enfant gâté, Les Uns et les Autres…) et tourné avec le Gotha du cinéma français (Trintignant, Piccoli, Ventura, Belmondo…). Son style inimitable se reconnaît au premier plan : de longs dialogues filmés en plans-séquences laissant une large place à l’improvisation, une caméra virevoltante qui tournoie autour des acteurs, une musique omniprésente avec quelques « tubes » qui restent longtemps dans l’oreille…

Je lui voue une fidélité sans réserve et suis allé voir tous ses films depuis que j’ai l’âge d’aller au cinéma. Il faut dire que, dans les années 80, leur sortie était un sacré événement. Je me souviens encore du choc causé par Les Uns et les Autres, de la mystérieuse bande-annonce de Viva la vie et de l’immense succès d’Itinéraires d’un enfant gâté.

Mais la vérité oblige à dire que Lelouch a vieilli et qu’il a mal vieilli. Son cinéma se répète. Son cinéma bégaie. Kad Merad est le copier-coller du Belmondo d’Itinéraires. Même personnage, même dégaine, même fuite hors du monde… Sauf que la production est moins richement dotée et qu’au lieu des chutes Victoria, on filme le Mont Saint-Michel…. Francis Lai est mort ; Ibrahim Maalouf signe la musique ; Didier Barbelivien écrit encore tant bien que mal les chansons. Ses textes sont d’une indigence rare : « Maintenant, le temps efface / Nos regards devant la glace / Maintenant, le cœur se lasse / La vie passe, nous enlace / Nous embrasse et nous remplace ». Quant aux dialogues, ils nous servent sentencieusement quelques aphorismes tout droit sortis d’un manuel de feng shui : « tout ce qui nous arrive, c’est pour notre bien ! », le « livre de la vie (…) ne se lit pas deux fois », etc.

Pire : Lelouch entonne le refrain rance du « c’était-mieux-avant ». À l’en croire, dans la France post #MeToo, on n’aurait plus le droit de ne rien dire sous peine d’être immédiatement dénoncé à la police comme sous l’Occupation : ne plus dire son amour des femmes, sans être accusé d’être un violeur. D’où l’héroïsation d’un personnage qui s’autorise, lui, à tout dire. Finalement se voudrait iconoclaste, libéré du politiquement correct qui corsète notre époque ; c’est au mieux malaisant, au pire ridicule.

La bande-annonce

À la fin des années vingt, Eileen Gray, une architecte irlandaise, a construit une petite maison à Roquebrune Cap-Martin. Cette villa avant-gardiste, coincée entre la voie ferrée et la Méditerranée, fut baptisée E.1027 en mêlant les initiales de son nom et de Jean Badovici, architecte et rédacteur en chef de la revue L’Architecture vivante, qui partageait alors sa vie (10 =J, 2 = B, G=7). Mais le couple s’est séparé et Le Corbusier, ami de Badovici, fit main basse sur la maison qu’il adorait, en la recouvrant de fresques qui en dénaturèrent l’apparence et en laissant la postérité lui en attribuer la paternité.

À la fin des années vingt, Eileen Gray, une architecte irlandaise, a construit une petite maison à Roquebrune Cap-Martin. Cette villa avant-gardiste, coincée entre la voie ferrée et la Méditerranée, fut baptisée E.1027 en mêlant les initiales de son nom et de Jean Badovici, architecte et rédacteur en chef de la revue L’Architecture vivante, qui partageait alors sa vie (10 =J, 2 = B, G=7). Mais le couple s’est séparé et Le Corbusier, ami de Badovici, fit main basse sur la maison qu’il adorait, en la recouvrant de fresques qui en dénaturèrent l’apparence et en laissant la postérité lui en attribuer la paternité.

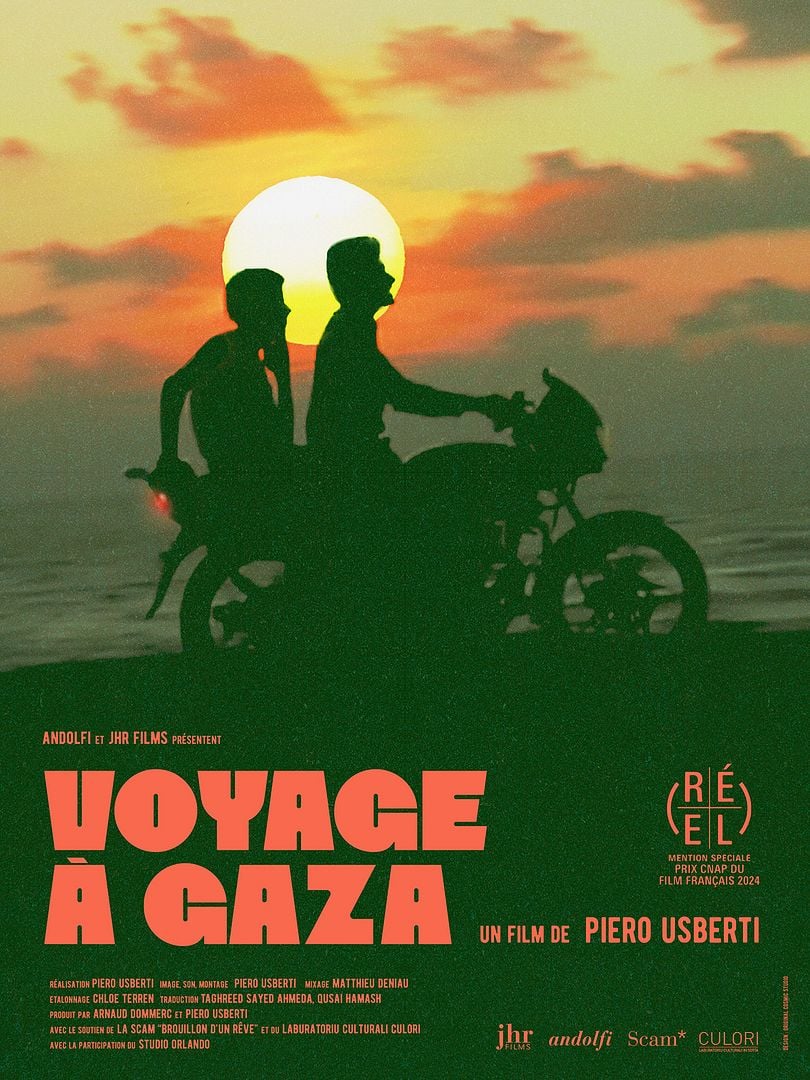

Le jeune cinéaste franco-italien Piero Usberti a effectué deux séjours à Gaza en 2018. Il en a ramené un documentaire qui aurait ressemblé à un album de vacances si sa destination avait été plus touristique.

Le jeune cinéaste franco-italien Piero Usberti a effectué deux séjours à Gaza en 2018. Il en a ramené un documentaire qui aurait ressemblé à un album de vacances si sa destination avait été plus touristique. Un auto-stoppeur (Kad Merad), la casquette vissée sur la tête, un vieux sac en cuir jeté sur l’épaule, sillonne la France. Il assiste aux commémorations du Débarquement sur le pont de Bénouville, passe devant le Mont-Saint-Michel, achète une trompette à Béziers, prend un bain de foule aux 24 Heures du Mans et danse sous le pont d’Avignon. Pour chacun des conducteurs qui le prend en stop, il s’invente une nouvelle identité, prêtre défroqué, réalisateur de films X, amant meurtrier, et raconte les crimes qu’il aurait commis et qui expliquent sa cavale. Il s’agit en fait d’un grand avocat parisien, Lino Massaro, atteint d’une maladie dégénérative. Lino finit par croiser dans une ferme bourguignonne une accorte paysanne (Françoise Gillard). Sa femme (Elsa Zylbertstein) et son meilleur ami (Michel Boujenah) essaient en vain de le retrouver.

Un auto-stoppeur (Kad Merad), la casquette vissée sur la tête, un vieux sac en cuir jeté sur l’épaule, sillonne la France. Il assiste aux commémorations du Débarquement sur le pont de Bénouville, passe devant le Mont-Saint-Michel, achète une trompette à Béziers, prend un bain de foule aux 24 Heures du Mans et danse sous le pont d’Avignon. Pour chacun des conducteurs qui le prend en stop, il s’invente une nouvelle identité, prêtre défroqué, réalisateur de films X, amant meurtrier, et raconte les crimes qu’il aurait commis et qui expliquent sa cavale. Il s’agit en fait d’un grand avocat parisien, Lino Massaro, atteint d’une maladie dégénérative. Lino finit par croiser dans une ferme bourguignonne une accorte paysanne (Françoise Gillard). Sa femme (Elsa Zylbertstein) et son meilleur ami (Michel Boujenah) essaient en vain de le retrouver. Liane est à peine sortie de l’enfance. Mal aimée par sa mère qui l’élève seule, elle se rêve influenceuse. Avec ses maigres économies, elle a pratiqué une augmentation mammaire aux effets impressionnants et hésite à se faire refaire les fesses dans la foulée. Sur des talons interminables, faux cils, faux ongles, extensions capillaires, elle surveille anxieusement l’augmentation du nombre de ses followers sur Instagram. Elle a une ambition : participer à la neuvième saison de l’émission de téléréalité Miracle Island.

Liane est à peine sortie de l’enfance. Mal aimée par sa mère qui l’élève seule, elle se rêve influenceuse. Avec ses maigres économies, elle a pratiqué une augmentation mammaire aux effets impressionnants et hésite à se faire refaire les fesses dans la foulée. Sur des talons interminables, faux cils, faux ongles, extensions capillaires, elle surveille anxieusement l’augmentation du nombre de ses followers sur Instagram. Elle a une ambition : participer à la neuvième saison de l’émission de téléréalité Miracle Island. Lesia est une adolescente corse élevée par sa tante. Sa mère est morte ; son père est un chef de bande en cavale qui, entouré des siens, joue au chat et à la souris avec la police et avec les clans qui lui sont hostiles. Éperdument attachés l’un à l’autre, Lesia et son père réussissent à voler à la vendetta quelques instants d’intimité ensemble.

Lesia est une adolescente corse élevée par sa tante. Sa mère est morte ; son père est un chef de bande en cavale qui, entouré des siens, joue au chat et à la souris avec la police et avec les clans qui lui sont hostiles. Éperdument attachés l’un à l’autre, Lesia et son père réussissent à voler à la vendetta quelques instants d’intimité ensemble. À la fin des années 90, la jeune Nevenka Fernandez se laisse convaincre de rejoindre la liste électorale menée par Ismael Alvarez, le maire sortant de la ville de Ponferrada, dans la province du Leon, dans le nord-ouest de l’Espagne. Sitôt réélu, le maire tout-puissant lui confie la délégation des finances. L’édile, de plus en plus pressant, la courtise et la jeune femme cède à ses avances. Mais quand elle décide enfin de rompre leur liaison, sa vie devient un enfer.

À la fin des années 90, la jeune Nevenka Fernandez se laisse convaincre de rejoindre la liste électorale menée par Ismael Alvarez, le maire sortant de la ville de Ponferrada, dans la province du Leon, dans le nord-ouest de l’Espagne. Sitôt réélu, le maire tout-puissant lui confie la délégation des finances. L’édile, de plus en plus pressant, la courtise et la jeune femme cède à ses avances. Mais quand elle décide enfin de rompre leur liaison, sa vie devient un enfer. Deux amies, à peine sorties de l’adolescence, Jessica (Megan Northam découverte dans

Deux amies, à peine sorties de l’adolescence, Jessica (Megan Northam découverte dans  L’oeuvre de Leni Riefenstahl (1902-2003) sent le soufre. La réalisatrice du Triomphe de la volonté (1935) et des Dieux du stade (1938) s’est vu reprocher de s’être fait la propagandiste complaisante du régime nazi. Toute sa vie durant, elle s’est défendue en affirmant qu’elle ne s’intéressait qu’à l’art, pas à la politique. Le documentariste allemand Andres Veiel a eu accès aux 700 cartons de ses archives. Il instruit son procès.

L’oeuvre de Leni Riefenstahl (1902-2003) sent le soufre. La réalisatrice du Triomphe de la volonté (1935) et des Dieux du stade (1938) s’est vu reprocher de s’être fait la propagandiste complaisante du régime nazi. Toute sa vie durant, elle s’est défendue en affirmant qu’elle ne s’intéressait qu’à l’art, pas à la politique. Le documentariste allemand Andres Veiel a eu accès aux 700 cartons de ses archives. Il instruit son procès. Basel Adra, un activiste palestinien, est né et a grandi au sud de la Cisjordanie dans un petit village bédouin de la zone C, Masafer Yatta, sous le coup d’un arrêté d’expulsion. Épaulé par Yuval Abraham, un journaliste israélien arabophone, il a documenté de 2019 à 2023 la destruction de son village par l’armée israélienne, s’appuyant sur un jugement de la Cour suprême israélienne pour en déloger ses habitants et y créer un camp militaire.

Basel Adra, un activiste palestinien, est né et a grandi au sud de la Cisjordanie dans un petit village bédouin de la zone C, Masafer Yatta, sous le coup d’un arrêté d’expulsion. Épaulé par Yuval Abraham, un journaliste israélien arabophone, il a documenté de 2019 à 2023 la destruction de son village par l’armée israélienne, s’appuyant sur un jugement de la Cour suprême israélienne pour en déloger ses habitants et y créer un camp militaire.