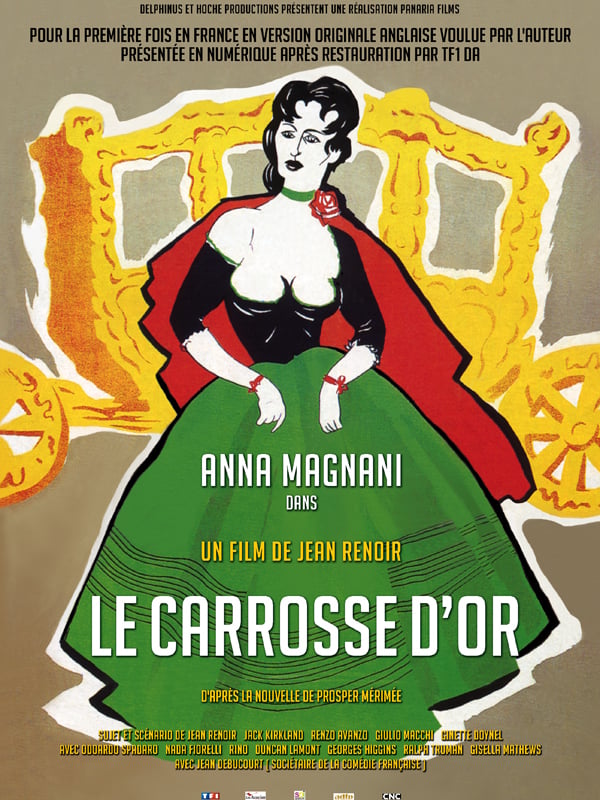

Le Carrosse d’or : Une troupe de comédiens sans le sou débarque dans une colonie espagnole d’Amérique latine au XVIIIème siècle pour s’y produire. Camilla (Anna Magnani), l’interprète de Colombine, a plusieurs courtisans. Le premier, rencontré durant la traversée, est un bel officier espagnol. Le deuxième est Ramon, le célèbre toreador, venu l’applaudir lors de la première représentation donnée par la troupe. Le troisième et non des moindres est le vice-roi en personne qui décide sur une foucade de lui offrir le carrosse d’or qui vient de lui être livré.

Le Carrosse d’or : Une troupe de comédiens sans le sou débarque dans une colonie espagnole d’Amérique latine au XVIIIème siècle pour s’y produire. Camilla (Anna Magnani), l’interprète de Colombine, a plusieurs courtisans. Le premier, rencontré durant la traversée, est un bel officier espagnol. Le deuxième est Ramon, le célèbre toreador, venu l’applaudir lors de la première représentation donnée par la troupe. Le troisième et non des moindres est le vice-roi en personne qui décide sur une foucade de lui offrir le carrosse d’or qui vient de lui être livré.

French Cancan : Danglard (Jean Gabin) est un producteur de spectacles qui nourrit un projet audacieux. Transformer une guinguette populaire en salle de music-hall attirant le tout-Paris et produire au Moulin rouge un spectacle de chahut-cancan, une danse inventée plusieurs décennies plus tôt. Mais, pour mener à bien ce projet, Danglard devra rallier le soutien de riches mécènes.

Au début des années cinquante, Jean Renoir rentre des Etats-Unis où il a passé la guerre, après un crochet par l’Inde où il tourne Le Fleuve. La soixantaine bien entamée, il entame la dernière partie de sa carrière. La Grande Illusion, La Règle du jeu, La Bête humaine sont derrière lui.

Il signe une trilogie consacrée au spectacle : Le Carrosse d’or sur la commedia dell’arte, French Cancan sur le cabaret et enfin en 1956 Elena et les hommes sur le guignol.

Adapté d’une pièce de Prosper Mérimée, Le Carrosse d’or a un parfum de frivolité. C’est en apparence une comédie de mœurs exotique ; mais Le Carrosse d’or recèle une réflexion bien plus profonde sur le théâtre, pour lequel Camilla renoncera à l’amour de ses prétendants. Il en va de même de French Cancan, tiré d’un scénario original de Jean Renoir lui-même dont Danglard constitue un double autobiographique, un homme qui fait passer son art et sa liberté de création avant tout.

Le Carrosse d’Or et French Cancan valent aussi par leur photographie et leur mise en scène. Les couleurs y explosent ; le rythme en est trépidant ; les décors jouent sur les perspectives, les personnages passant sans cesse d’un plan à l’autre. Ce sont des films en constant mouvement où la caméra reste presque tout le temps parfaitement immobile. Une leçon de cinéma pour les jeunes cinéastes qui croient qu’il suffit d’agiter l’objectif dans tous les sens pour donner l’illusion du mouvement.

Le Carrosse d’or, dont François Truffaut a dit qu’il était le film « le plus noble et le plus raffiné jamais tourné », et French Cancan n’ont pas pris une ride.

Un extrait du Carrosse d’or

La bande-annonce de French Cancan

L’action de Ni chaînes ni maîtres se déroule dans l’Isle de France, l’actuelle Île-Maurice en 1759. Eugène Larcenet (Benoît Magimel) y cultive avec son fils (Felix Lefebvre) la canne à sucre. Il emploie une colonie d’esclaves. Massamba alias Ciceron (Ibrahima Mbaye), un Wolof originaire du Sénégal, lui fait office de contremaître. Massamba rêve d’émancipation pour sa fille qui, elle, n’aspire qu’à s’enfuir vers une terre mythique où la légende raconte que les esclaves y sont affranchis. Lorsqu’elle réussit à prendre la fuite, Madame La Victoire (Camille Cottin), une chasseuse d’esclaves redoutable, se lance à sa poursuite. Pour protéger sa fille, Massamba n’a d’autre ressource que de s’enfuir à son tour pour devenir un « marron ».

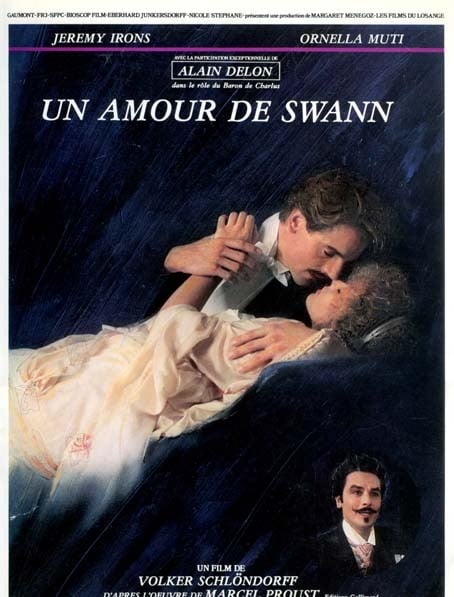

L’action de Ni chaînes ni maîtres se déroule dans l’Isle de France, l’actuelle Île-Maurice en 1759. Eugène Larcenet (Benoît Magimel) y cultive avec son fils (Felix Lefebvre) la canne à sucre. Il emploie une colonie d’esclaves. Massamba alias Ciceron (Ibrahima Mbaye), un Wolof originaire du Sénégal, lui fait office de contremaître. Massamba rêve d’émancipation pour sa fille qui, elle, n’aspire qu’à s’enfuir vers une terre mythique où la légende raconte que les esclaves y sont affranchis. Lorsqu’elle réussit à prendre la fuite, Madame La Victoire (Camille Cottin), une chasseuse d’esclaves redoutable, se lance à sa poursuite. Pour protéger sa fille, Massamba n’a d’autre ressource que de s’enfuir à son tour pour devenir un « marron ». Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin.

Charles Swann (Jeremy Irons) est un dandy parisien. Il fréquente régulièrement le salon du duc (Jacques Boudet) et de la duchesse (Fanny Ardant) de Guermantes, dont le frère, le baron de Charlus (Alain Delon) est l’un de ses plus proches amis. Charles Swann s’est amouraché d’une demi-mondaine, Odette de Crécy (Ornella Mutti), au passé sulfureux, dont la fréquentation pourrait l’obliger à se couper de son monde. Profondément épris, Swann, affligé d’une jalousie maladive, ne supporte pas la liberté d’Odette et ses fréquentations, notamment avec les Verdurin.

Barberie Bichette (Agnès Jaoui), la cinquantaine bien (ou plutôt mal) entamée. Elle est poète, mais gâche son talent dans une agence de communication. Elle a connu de grandes histoires d’amour mais vit désormais séparée. Elle a eu deux enfants, Rose et Junior, mais ils ont quitté le nid et l’ont laissée seule.

Barberie Bichette (Agnès Jaoui), la cinquantaine bien (ou plutôt mal) entamée. Elle est poète, mais gâche son talent dans une agence de communication. Elle a connu de grandes histoires d’amour mais vit désormais séparée. Elle a eu deux enfants, Rose et Junior, mais ils ont quitté le nid et l’ont laissée seule. Un an après les attentats contre le World Trade Center, trois jeunes Suisses visitent l’Afghanistan.

Un an après les attentats contre le World Trade Center, trois jeunes Suisses visitent l’Afghanistan. Une équipe de télévision locale vient filmer un fait divers dans une ferme retirée des hauts plateaux tibétains. Un léopard des neiges a pénétré nuitamment dans un enclos et y a tué neuf béliers castrés. Le fermier, furieux, refuse de le relâcher, en violation de la législation sur les espèces protégées, et réclame de l’administration d’être indemnisé pour la perte de ses bêtes.

Une équipe de télévision locale vient filmer un fait divers dans une ferme retirée des hauts plateaux tibétains. Un léopard des neiges a pénétré nuitamment dans un enclos et y a tué neuf béliers castrés. Le fermier, furieux, refuse de le relâcher, en violation de la législation sur les espèces protégées, et réclame de l’administration d’être indemnisé pour la perte de ses bêtes. DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant.

DayZ est un jeu vidéo RPG en ligne vendu à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2018. Les joueurs évoluent dans une république post-soviétique dont la population a été transformée en zombies menaçants. Ils doivent s’organiser pour survivre, soit en coopérant, soit en s’entretuant. Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale.

Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale. Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance.

Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance.