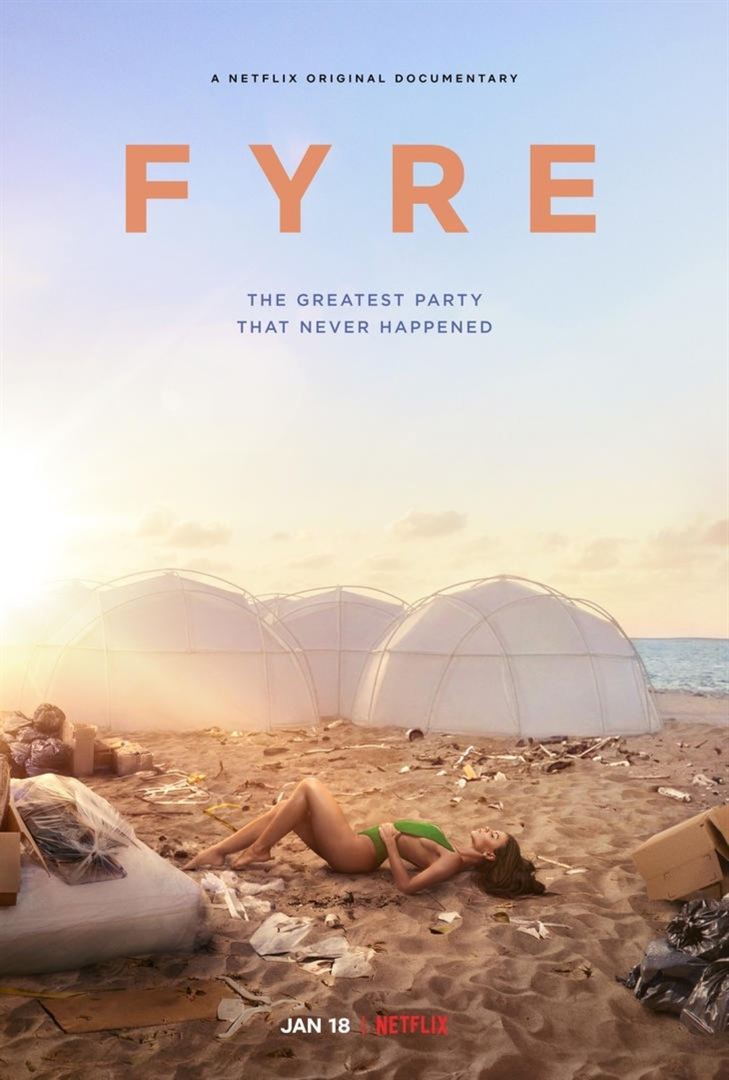

Pour promouvoir Fyre, une nouvelle application mobile, un entrepreneur, Billy McFarland, et un rappeur, Ja Rule, ont imaginé organiser un immense concert sur une île paradisiaque des Caraïbes. En décembre 2016, ils ont tourné une vidéo promotionnelle avec quelques uns des tops models les plus célèbres de l’époque : Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski… La vidéo faisait miroiter un concert extraordinaire sur une île déserte, au bras des plus belles filles du monde. Les réservations affluèrent immédiatement. Mais, sur place, la préparation du festival prévu en avril 2017 se heurte à bien des déboires.

Pour promouvoir Fyre, une nouvelle application mobile, un entrepreneur, Billy McFarland, et un rappeur, Ja Rule, ont imaginé organiser un immense concert sur une île paradisiaque des Caraïbes. En décembre 2016, ils ont tourné une vidéo promotionnelle avec quelques uns des tops models les plus célèbres de l’époque : Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski… La vidéo faisait miroiter un concert extraordinaire sur une île déserte, au bras des plus belles filles du monde. Les réservations affluèrent immédiatement. Mais, sur place, la préparation du festival prévu en avril 2017 se heurte à bien des déboires.

On a tous, dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée, travaillé à une plus ou moins grande échelle, à la préparation d’un « événement » : les Jeux olympiques, le G7, les assises de la gastro-entérologie, son mariage…. On a tous vécu le stress et l’excitation des jours décomptés, des contre-temps qui s’accumulent, du sentiment grandissant que « rien ne sera prêt à temps »… et finalement, le jour venu, du soulagement qu’en dépit de quelques loupés mineurs que personne n’aura remarqués, « tout finalement s’est bien passé ».

C’est avec une joie mauvaise qu’on assiste à la chronique d’un crash annoncé. Car, hélas, on sait depuis le début, comment la préparation du Fyre Festival s’achèvera : par un immense, chaotique, humiliant désastre. Le jour venu, sur la soi-disant île paradisiaque, dont les promoteurs auront été entretemps délogés, rien ne sera prêt : les jets privés censés transporter les clients se seront transformés en charters low cost, les artistes programmés se seront décommandés les uns après les autres, les villas de luxe n’auront pas été construites à temps et les repas fins concoctés par des chefs s’avèreront n’être que d’insipides toasts au fromage.

Malheureusement, on connaît, depuis le début, la fin de l’histoire. Aussi suit-on les préparatifs fiévreux du festival avec moins d’anxiété. Les interviews des participants à ce fiasco – à l’exception des deux principaux dont les ennuis judiciaires les ont sans doute dissuadés sinon empêchés de témoigner – n’en restent pas moins triplement intéressants. Ils détaillent souvent avec humour les obstacles qu’ils ont rencontrés sans réussir à les surmonter. Ils évoquent simultanément l’électrisante énergie qui les animait tous et qui les laissait espérer que tout finalement finirait par rentrer dans l’ordre. Enfin ils dénoncent l’aveuglement de leur patron, contraint à une suicidaire fuite en avant – au risque d’occulter leur propre responsabilité à l’avoir suivi sur cette pente.

Ces faits étonnants ont inspiré deux documentaires sortis quasiment le même jour en janvier 2019, le premier pour Hulu, le second pour Netflix. Je n’ai pas vu le premier. Le second ne brille pas par ses qualités cinématographiques mais a le mérite de documenter scrupuleusement ce grandiose fiasco.

Anna (Valeria Bruni-Tedeschi) est réalisatrice de cinéma. Elle travaille à son quatrième film pour lequel elle demande au CNC l’avance sur recettes. Son conjoint lui annonce qu’il la quitte. C’est donc seule qu’elle part en vacances dans la luxueuse villa familiale sur la Côte d’Azur. Servie par une abondante domesticité, elle y retrouve sa mère (Marisa Borini), sa sœur (Valeria Golino) et le mari de celle-ci (Pierre Arditi). Passe le fantôme de son frère mort.

Anna (Valeria Bruni-Tedeschi) est réalisatrice de cinéma. Elle travaille à son quatrième film pour lequel elle demande au CNC l’avance sur recettes. Son conjoint lui annonce qu’il la quitte. C’est donc seule qu’elle part en vacances dans la luxueuse villa familiale sur la Côte d’Azur. Servie par une abondante domesticité, elle y retrouve sa mère (Marisa Borini), sa sœur (Valeria Golino) et le mari de celle-ci (Pierre Arditi). Passe le fantôme de son frère mort. On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept.

On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept. Tish a dix-neuf ans, Fonny trois de plus. Amis depuis l’enfance, ils s’aiment d’un amour infini. Mais l’Amérique des années soixante-dix n’est pas douce aux Noirs. Fonny est emprisonné pour un viol qu’il n’a pas commis. Épaulée par ses parents et par sa sœur, Trish, qui attend un enfant, tente de l’innocenter.

Tish a dix-neuf ans, Fonny trois de plus. Amis depuis l’enfance, ils s’aiment d’un amour infini. Mais l’Amérique des années soixante-dix n’est pas douce aux Noirs. Fonny est emprisonné pour un viol qu’il n’a pas commis. Épaulée par ses parents et par sa sœur, Trish, qui attend un enfant, tente de l’innocenter. Née en 1873 dans un petit village de Bourgogne, Gabrielle-Sidonie Colette rencontre encore adolescente Willy, un écrivain parisien à succès et un homme à femmes. Elle l’épouse à vingt ans à peine et s’installe avec lui à Paris. Pour soutenir un train de vie dispendieux, Willy fait travailler autour de lui plusieurs nègres qui rédigent des ouvrages qu’il signe de son nom. Il convainc son épouse de raconter ses souvenirs d’enfance. Claudine à l’école, publié sous le nom de Willy, connaît un succès retentissant qui appelle vite une suite.

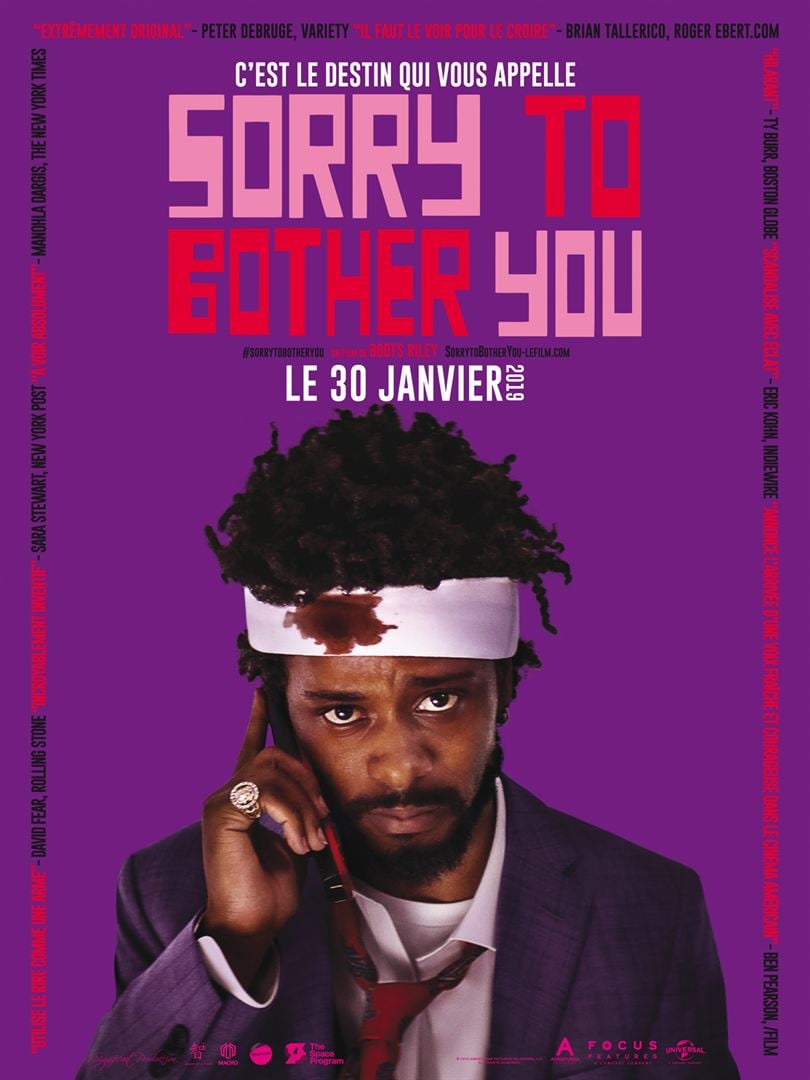

Née en 1873 dans un petit village de Bourgogne, Gabrielle-Sidonie Colette rencontre encore adolescente Willy, un écrivain parisien à succès et un homme à femmes. Elle l’épouse à vingt ans à peine et s’installe avec lui à Paris. Pour soutenir un train de vie dispendieux, Willy fait travailler autour de lui plusieurs nègres qui rédigent des ouvrages qu’il signe de son nom. Il convainc son épouse de raconter ses souvenirs d’enfance. Claudine à l’école, publié sous le nom de Willy, connaît un succès retentissant qui appelle vite une suite. Cassius Green (Lakeith Stanfield) vit dans le garage de son oncle avec Detroit, une performeuse (Tessa Thompson). Le couple, qui tire le diable par la queue, est recruté par une société de télémarketing.

Cassius Green (Lakeith Stanfield) vit dans le garage de son oncle avec Detroit, une performeuse (Tessa Thompson). Le couple, qui tire le diable par la queue, est recruté par une société de télémarketing. Ulysse (Eric Cantona) est un plasticien renommé qui, suite à une grave dépression, vit reclus à la campagne. Mona (Manal Issa) est une jeune étudiante aux Beaux-Arts qui s’est mise en tête de le faire sortir de son isolement.

Ulysse (Eric Cantona) est un plasticien renommé qui, suite à une grave dépression, vit reclus à la campagne. Mona (Manal Issa) est une jeune étudiante aux Beaux-Arts qui s’est mise en tête de le faire sortir de son isolement. Pierre (Laurent Lafitte) est recruté par le prestigieux collège Saint-Joseph pour remplacer un professeur de français qui vient de se suicider. L’accueil glacial que lui réservent les élèves de 3ème 1, une classe d’élite qui rassemble les meilleurs éléments, le déstabilise. Pierre a vite la conviction que ces élèves surdoués, unis entre eux par un pacte mortifère, préparent le pire.

Pierre (Laurent Lafitte) est recruté par le prestigieux collège Saint-Joseph pour remplacer un professeur de français qui vient de se suicider. L’accueil glacial que lui réservent les élèves de 3ème 1, une classe d’élite qui rassemble les meilleurs éléments, le déstabilise. Pierre a vite la conviction que ces élèves surdoués, unis entre eux par un pacte mortifère, préparent le pire. Starr (Amandla Stenberg) a seize ans. Elle vit dans le quartier noir d’une grande ville américaine contrôlé par une bande de voyous dont son père (Russell Hornsby) a fait jadis partie. Elle est choyée par ses parents qui l’ont placée dans un lycée privé majoritairement fréquenté par des élèves blancs. Elle ne vit pas facilement la schizophrénie à laquelle elle est condamnée.

Starr (Amandla Stenberg) a seize ans. Elle vit dans le quartier noir d’une grande ville américaine contrôlé par une bande de voyous dont son père (Russell Hornsby) a fait jadis partie. Elle est choyée par ses parents qui l’ont placée dans un lycée privé majoritairement fréquenté par des élèves blancs. Elle ne vit pas facilement la schizophrénie à laquelle elle est condamnée.