Alors qu’il était jeune scout, Alexandre (Melvil Poupaud) a été victime d’attouchements du père Preynat (Bernard Verley). En 2014, marié, père de famille nombreuse, catholique fervent, il découvre que son ancien aumônier officie toujours au contact des enfants. Bouleversé il contacte l’évêque de Lyon, le cardinal Barbarin (François Marthouret). C’est moins le pardon du curé qu’il attend que des sanctions de sa hiérarchie. Mais ses efforts restent vains. Si l’Église écoute son témoignage et lui manifeste sa compassion, si le père Preynat reconnaît les faits sans remettre en cause la parole d’Alexandre, aucune mesure n’est prise pour briser la loi du silence.

Alors qu’il était jeune scout, Alexandre (Melvil Poupaud) a été victime d’attouchements du père Preynat (Bernard Verley). En 2014, marié, père de famille nombreuse, catholique fervent, il découvre que son ancien aumônier officie toujours au contact des enfants. Bouleversé il contacte l’évêque de Lyon, le cardinal Barbarin (François Marthouret). C’est moins le pardon du curé qu’il attend que des sanctions de sa hiérarchie. Mais ses efforts restent vains. Si l’Église écoute son témoignage et lui manifeste sa compassion, si le père Preynat reconnaît les faits sans remettre en cause la parole d’Alexandre, aucune mesure n’est prise pour briser la loi du silence.

Bien que sachant les faits, qui remontent à plus de vingt ans, prescrits, Alexandre dépose plainte. Une enquête est diligentée par le capitaine Courteau (Frédéric Pierrot). Elle permet de retrouver plusieurs victimes du père Preynat parmi lesquels Denis (François Debord) devenu un athé militant, Emmanuel (Swann Arlaud) dont la vie porte les traces indélébiles de ce traumatisme et Emmanuel (Éric Caravaca) un chirurgien qui prend l’initiative de créer une association pour libérer la parole des victimes et médiatiser l’affaire.

Grâce à Dieu raconte leur combat.

La pédophilie dans l’Eglise est un sujet grave. Il fait la une de l’actualité. Il provoque dans l’opinion publique une réprobation unanime. On comprend l’utilité et l’opportunité pour le cinéma de s’en saisir – quelques mois après la sortie des Chatouilles.

Mais on ressent simultanément une triple gêne. Pourquoi recourir à la fiction plutôt qu’au documentaire ? Pourquoi pointer les culpabilités au mépris de la présomption d’innocence sans attendre que la Justice ait fait son office ? Et pourquoi Ozon ? Pourquoi l’enfant terrible du cinéma français dont l’œuvre se caractérise par son ironie acerbe et son réalisme fantastique s’est il lancé dans cette entreprise qui fleure bon les films de commande pour Dossiers de l’écran ?

Ces réserves sont substantielles. Mais force est de reconnaître qu’il s’agissait d’a priori suscités à la fois par le sujet du film, par sa bande annonce et par le tohu bohu judiciaire qui a accompagné sa sortie – les référés déposés par les avocats du père Preynat et de Régine Maire et leur rejet par la justice à la veille de la sortie du film lui offrant une publicité inespérée dans une semaine pourtant bien chargée (Le Chant du loup, La Chute de l’empire américain…).

Dès ses premières minutes, Grâce à Dieu nous saisit. La mise en scène de François Ozon, d’une incroyable fluidité, réussit à rendre passionnant des échanges d’emails lus en voix off. Le film se concentre sur Alexandre, remarquablement interprété par Melvil Poupaud, et sa blonde épouse (impeccable Aurélia Petit). On le quitte à regret pour les autres victimes de Preynat : François, Emmanuel, Gilles… La construction du film se dévoile : consacrer à chacun des personnages un long temps d’exposition. Le procédé aurait pu être pachydermique ; et pourtant il fonctionne.

Grâce à Dieu aurait pu verser dans le manichéisme ou le voyeurisme. Il aurait pu opposer des prêtres corrompus à des enfants brisés, une Église campée dans ses traditions contre une société civile courageuse. Il évite ces écueils. Grâce à Dieu n’est pas un film antireligieux. Il ne stigmatise ni le cardinal Barbarin, dont la compassion pour Alexandre est sincère, ni même le père Preynat qui reconnaît lucidement les faits. Grâce à Dieu rend compte sobrement de la démarche des victimes : ni vendetta contre un homme, ni lutte idéologique contre une institution mais une exigence de vérité et de justice – en résonance avec le combat des victimes du franquisme raconté par Le Silence des autres. Ours d’argent au festival de Berlin, Grâce à Dieu réussit à traiter sereinement un sujet propice à toutes les dérives.

Sibylle (Virginie Efira) et son fils Samuel (Kacey Mottet Klein) chevauchent dans les montagnes kirghizes. C’est le voyage de la dernière chance pour ces deux individus écorchés vifs. Sibylle en a pris l’initiative pour se rapprocher de son fils dont elle a négligé l’éducation et pour sauver cet adolescent buté de sa violence.

Sibylle (Virginie Efira) et son fils Samuel (Kacey Mottet Klein) chevauchent dans les montagnes kirghizes. C’est le voyage de la dernière chance pour ces deux individus écorchés vifs. Sibylle en a pris l’initiative pour se rapprocher de son fils dont elle a négligé l’éducation et pour sauver cet adolescent buté de sa violence. Un homme est assis dans un bar. Il griffonne dans un épais cahier noir. Devant lui défilent dix personnes qui lui demandent d’exaucer leur vœu le plus cher : retrouver la foi perdue, guérir un époux malade, recouvrer la vue.

Un homme est assis dans un bar. Il griffonne dans un épais cahier noir. Devant lui défilent dix personnes qui lui demandent d’exaucer leur vœu le plus cher : retrouver la foi perdue, guérir un époux malade, recouvrer la vue. Léa Pearl (Julia Föry, vainqueur en 2016 des Arnold’s Classic) est bodybuildeuse. Elle est candidate au concours de Miss Heaven. Son coach Al (Peter Mullan révélé par Ken Loach) veille sur elle comme le lait sur le feu, vérifiant son régime, supervisant ses entraînements.

Léa Pearl (Julia Föry, vainqueur en 2016 des Arnold’s Classic) est bodybuildeuse. Elle est candidate au concours de Miss Heaven. Son coach Al (Peter Mullan révélé par Ken Loach) veille sur elle comme le lait sur le feu, vérifiant son régime, supervisant ses entraînements. Le 3 février 1976, des militants indépendantistes prennent en otage un bus de ramassage scolaire et ses occupants à Djibouti qui était alors un territoire français ultramarin. Ils forcent le conducteur à les amener à la frontière avec la Somalie. Le bus y est immobilisé tandis qu’une assistante sociale accepte de se constituer otage pour s’occuper des enfants.

Le 3 février 1976, des militants indépendantistes prennent en otage un bus de ramassage scolaire et ses occupants à Djibouti qui était alors un territoire français ultramarin. Ils forcent le conducteur à les amener à la frontière avec la Somalie. Le bus y est immobilisé tandis qu’une assistante sociale accepte de se constituer otage pour s’occuper des enfants. Rien ne va pour Armin (Hans Low), la trentaine. Suite à une ultime bourde, il est à deux doigts de perdre son job de caméraman à la télévision allemande. Sa vie sentimentale est un désastre. Sa grand-mère, que veille son père, est mourante.

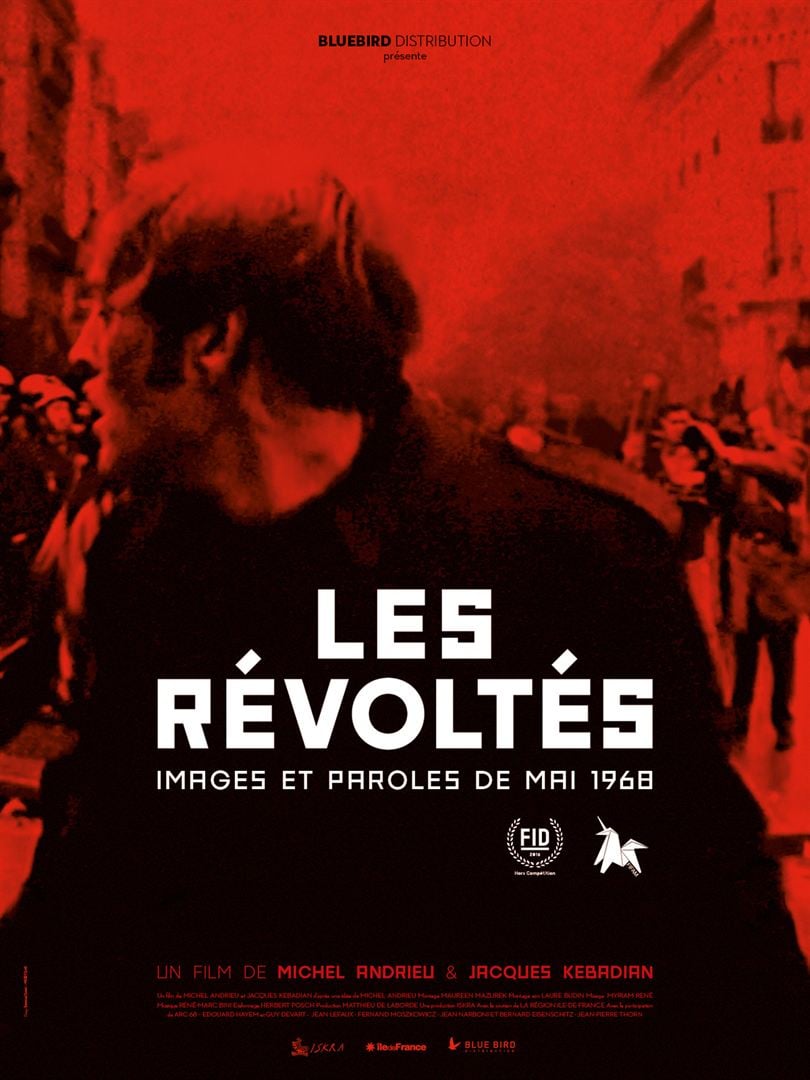

Rien ne va pour Armin (Hans Low), la trentaine. Suite à une ultime bourde, il est à deux doigts de perdre son job de caméraman à la télévision allemande. Sa vie sentimentale est un désastre. Sa grand-mère, que veille son père, est mourante. Michel Andrieu et Jacques Kebadian avaient réalisé en 1968 plusieurs courts-métrages au sein du collectif ARC 68. Certains étaient même sortis en salles en 1978 sous le titre Mai par lui-même.

Michel Andrieu et Jacques Kebadian avaient réalisé en 1968 plusieurs courts-métrages au sein du collectif ARC 68. Certains étaient même sortis en salles en 1978 sous le titre Mai par lui-même. Tom est anorexique. Neil est psychotique. Ils se rencontrent, tombent amoureux, s’enfuient de l’institution spécialisée où Tom est placée sous un étroit régime de surveillance. Ils rêvent de quitter Israël pour l’Europe.

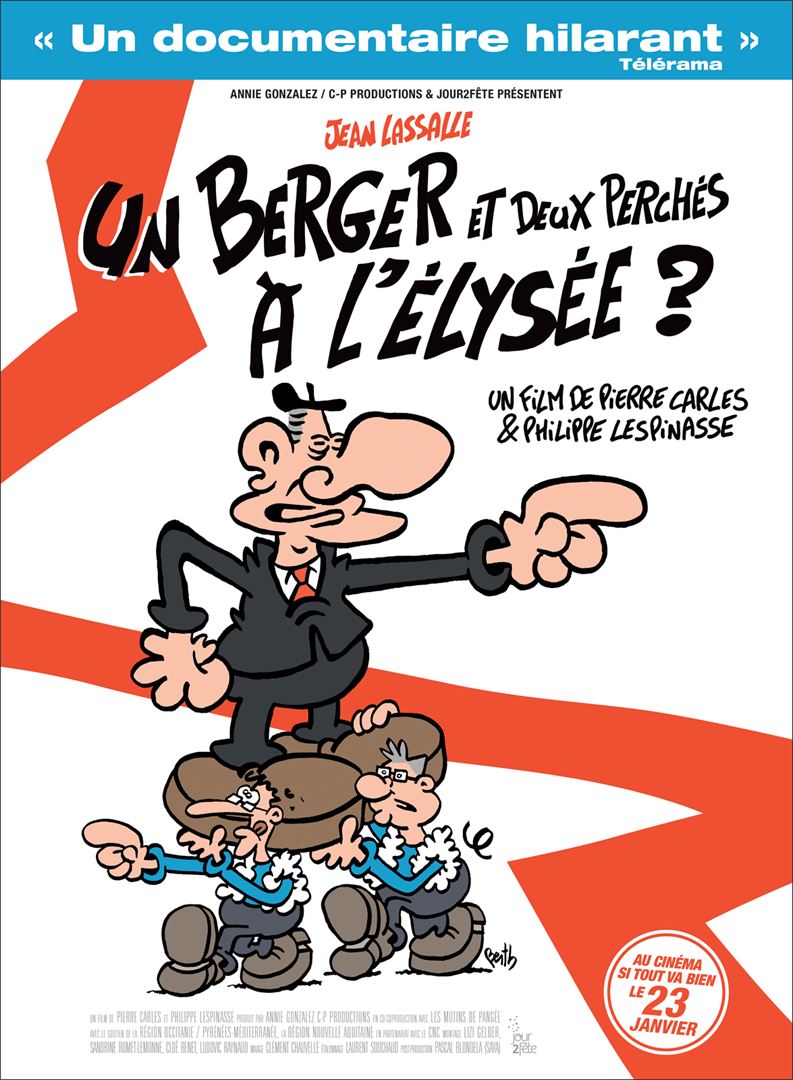

Tom est anorexique. Neil est psychotique. Ils se rencontrent, tombent amoureux, s’enfuient de l’institution spécialisée où Tom est placée sous un étroit régime de surveillance. Ils rêvent de quitter Israël pour l’Europe. En 2016, Jean Lassalle, député Modem des Pyrénées-Atlantiques décide de se lancer dans la course à la présidence de la République. Deux réalisateurs l’accompagnent.

En 2016, Jean Lassalle, député Modem des Pyrénées-Atlantiques décide de se lancer dans la course à la présidence de la République. Deux réalisateurs l’accompagnent. Earl Stone (Clint Eastwood) a consacré sa vie à son entreprise d’horticulture quitte à y sacrifier sa famille : sa femme (Dianne Wiest), sa fille (Alison Eastwood) ne le lui ont pas pardonné. Mais, avec le développement du commerce en ligne, son entreprise périclite. Aussi accepte-t-il sans trop y regarder la proposition que lui fait un cartel mexicain : convoyer des livraisons de drogue de plus en plus importantes entre le Texas et l’Illinois.

Earl Stone (Clint Eastwood) a consacré sa vie à son entreprise d’horticulture quitte à y sacrifier sa famille : sa femme (Dianne Wiest), sa fille (Alison Eastwood) ne le lui ont pas pardonné. Mais, avec le développement du commerce en ligne, son entreprise périclite. Aussi accepte-t-il sans trop y regarder la proposition que lui fait un cartel mexicain : convoyer des livraisons de drogue de plus en plus importantes entre le Texas et l’Illinois.