Star Wars suite et fin.

Star Wars suite et fin.

Tout a commencé en 1977. J’étais trop petit pour voir en salles le premier Star Wars – qui porte le numéro 4 selon une logique parfaitement compréhensible pour la terre entière et parfaitement illogique pour qui a deux grammes de logique. J’ai vu le suivant au cinéma avec ma sœur dans le petit cinéma de ma ville de province. J’étais encore en primaire. Ma sœur est morte ; le cinéma a fermé depuis longtemps ; mais l’excitation immédiate que j’ai ressentie est elle bien vivante et a mis plusieurs années à me quitter, relancée par la sortie trois ans plus tard du Retour de Jedi. J’avais douze ans ; je rentrais en quatrième ; j’étais en plein cœur de cible.

Il a fallu attendre près de vingt ans pour la suite en 1999, en 2002 et en 2005. Je les ai découverts avec mes fils, trop petits pour voir La Menace Fantôme et L’Attaque des clônes en salles, mais suffisamment grands pour réclamer d’y aller pour La Revanche des Sith. C’était à Bruxelles, en mai 2005, et je m’en souviens comme un des événements les plus marquants de ma relation père-fils.

Arrive la dernière trilogie. Mes enfants ont vingt ans. Il en faut de peu que je sois grand-père. Mais j’imagine que je regarderai dans quelques années en DVD – ou grâce à une technologie encore inédite – avec mes petits-enfants ces films. En attendant, accompagné de mon aîné, de mon beau-frère, de mes neveu et nièce, je suis allé dépenser dans un UGC de province autant d’argent en une seule séance qu’en une demie-douzaine de celles que je fréquente solitairement à Paris. Disney me dit merci.

Comment expliquer ce succès transgénérationnel ? Quoi dans Star Wars m’a attiré enfant, qui a attiré mes enfants et qui continue à nous attirer, eux comme moi ? La force de l’habitude ? Sans doute. Un plaisir régressif ? Peut-être. La nostalgie proustienne d’une enfance perdue ? Incontestablement.

Difficile d’aborder Star Wars 9 sans ce long préambule. Pour la simple raison que ceux qui iront le voir ont très probablement vu – et aimé – les huit épisodes précédents. Pour la simple raison qu’il est quasiment impossible de voir et de comprendre cet épisode-là sans avoir vu les précédents.

Car Star Wars constituait déjà un « univers » avant que X-Men ou Avengers n’en déclinent jusqu’à l’épuisement le concept, transformant chacun de ses films non pas en un élément autonome mais en un chaînon d’une série d’œuvres qu’on ne peut comprendre et a fortiori apprécier qu’à condition d’avoir vu les précédentes.

Avec L’Ascension de Skywalker – un titre faussement énigmatique dont le sens ne se révélera qu’à la dernière scène – Star Wars boucle la boucle. Comme dans Avengers Endgame, un interminable épilogue de plus de trois heures, il s’agit de répondre à toutes les questions que la saga a posées. Pour que le public en ait pour son argent, il faut lui resservir les ingrédients qui avaient fait le succès des épisodes précédents : beaucoup de musique symphonique (mais ne mégotons pas : la musique de John Williams est peut-être la plus grande BOF de l’histoire du cinéma – ex æquo avec Amadeus et La La Land bien sûr), quelques batailles intergalactiques, quelques duels au sabre laser, les borborygmes de Chewbacca, les tintinnabulements de R2D2 et, comme à la parade, les apparitions d’outre-tombe des grands disparus (ne manquent guère à l’appel que Yoda et Obi-Wan).

Comme la première trilogie était construite autour du personnage de Anakin, la deuxième autour de celui de Luke, la troisième est construite autour de Rey. On a beaucoup glosé sur le sexe de l’héroïne, une femme dans la galaxie très masculine de Star Wars, pour attirer le public féminin autant que pour marquer l’évolution des mœurs. J’ai été frappé par ses deux autres caractéristiques – qu’elle partageait avec Anakin et Luke : un âge ambigu (a-t-elle quinze ans ? vingt ? vingt-cinq ?) qui est celui de tous les héros de bande dessinée de Tintin à Superman, et une absence totale de sexualité, témoignage peut-être de la pruderie des majors hollywoodiennes.

S’il fallait chercher un fil rouge à Star Wars, c’est celui de la quête des origines. Personne ne s’est remis depuis 1980 de la découverte de l’identité du père de Luke dans L’empire contre-attaque. Rey passe les trois derniers films de la saga à chercher l’identité du sien. Bizarre qu’au XXIème siècle, en un temps et dans des sociétés où la filiation n’est plus ni une énigme (nous avons tous, et c’est heureux, une idée assez précise de l’identité de notre père) ni un enjeu (même s’il y a à redire sur les pannes de l’ascenseur social, notre bien-être n’est plus entièrement conditionné par l’état de notre parenté), cette question soit si centrale.

Mais, l’intelligence du scénario de ce dernier volet – qui, par ailleurs, n’en est guère pourvu – est le pied-de-nez qu’il fait à ce thème si omniprésent dans les huit précédents films. Bravache, il affirme que les liens du sang ont tout bien considéré moins d’importance que ceux de l’amour et de la transmission.

La bande-annonce

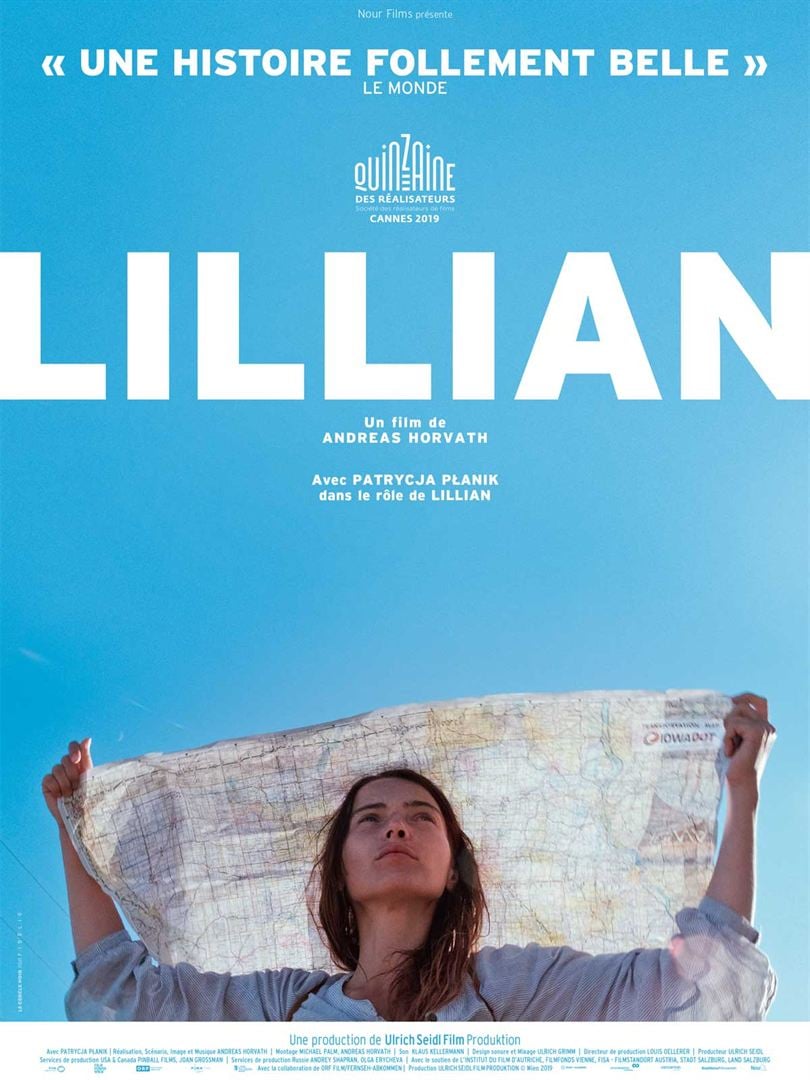

En 1927, Lilian Alling a disparu en ralliant à pied la Russie depuis New York en traversant le continent américain puis le détroit de Béring. Un réalisateur autrichien, Andreas Horvath, a transposé cette histoire vraie à notre époque et confié le rôle principal, quasiment muet, à une plasticienne polonaise, Patrycja Planik.

En 1927, Lilian Alling a disparu en ralliant à pied la Russie depuis New York en traversant le continent américain puis le détroit de Béring. Un réalisateur autrichien, Andreas Horvath, a transposé cette histoire vraie à notre époque et confié le rôle principal, quasiment muet, à une plasticienne polonaise, Patrycja Planik.

Le soir de Noël, à Paris, le docteur Serge Mamoumani (Michel Blanc) est de garde. Brinquebalé d’un bout à l’autre de la capitale par le standard de SOS-Médecins (on reconnaît la voix inimitable de Chantal Lauby), ce médecin bougon et vieux jeu rassure les hypocondriaques et soulage les vrais malades.

Le soir de Noël, à Paris, le docteur Serge Mamoumani (Michel Blanc) est de garde. Brinquebalé d’un bout à l’autre de la capitale par le standard de SOS-Médecins (on reconnaît la voix inimitable de Chantal Lauby), ce médecin bougon et vieux jeu rassure les hypocondriaques et soulage les vrais malades. Jean (Louis-Do de Lencquesaing) est un universitaire installé propulsé sur le devant de la scène par sa nomination au Gouvernement au poste de ministre de la famille.

Jean (Louis-Do de Lencquesaing) est un universitaire installé propulsé sur le devant de la scène par sa nomination au Gouvernement au poste de ministre de la famille. Sous la pluie battante d’une nuit sans lune, un homme et une femme se rencontrent sur le quai d’une gare. Ils ne se connaissent pas ; mais leurs destins seront désormais liés. Lui est un petit malfrat dont la tête a été mise à prix par la police ; elle est une « baigneuse », une prostituée, qui rêve d’une vie meilleure.

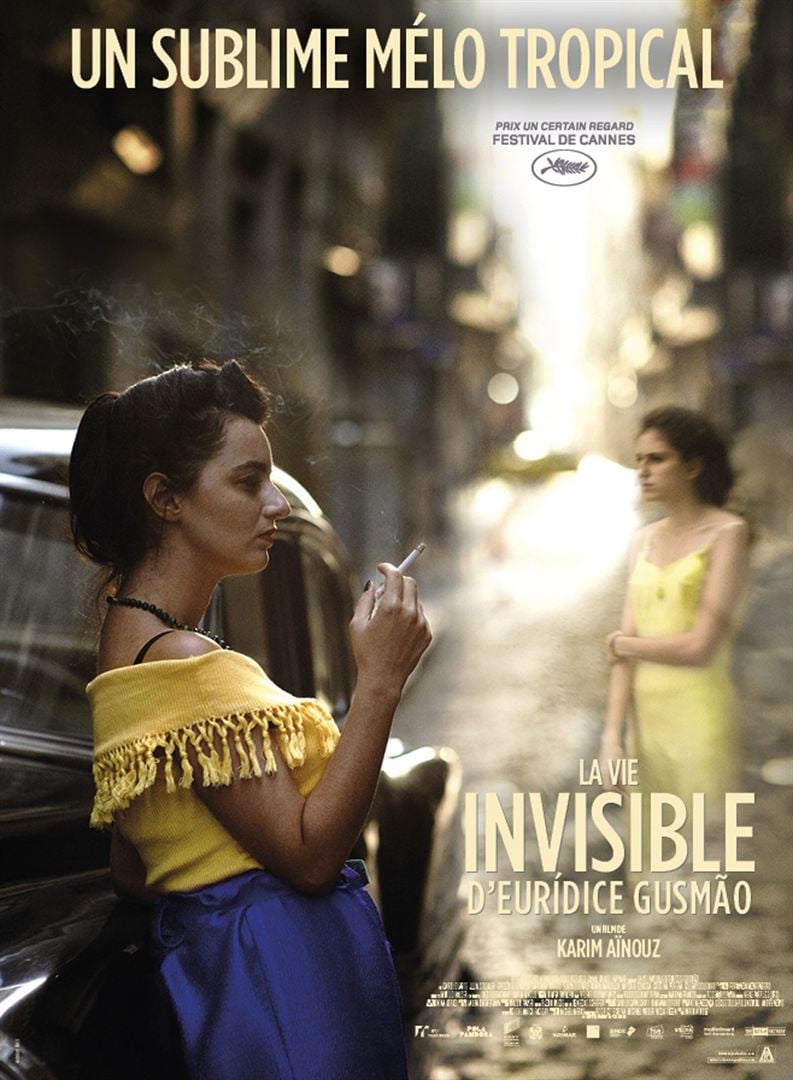

Sous la pluie battante d’une nuit sans lune, un homme et une femme se rencontrent sur le quai d’une gare. Ils ne se connaissent pas ; mais leurs destins seront désormais liés. Lui est un petit malfrat dont la tête a été mise à prix par la police ; elle est une « baigneuse », une prostituée, qui rêve d’une vie meilleure. À Rio, au début des années cinquante, Eurídice et Guida sont les deux filles d’un couple de la petite bourgeoisie carioca. Une amitié indéfectible unit les deux sœurs que le destin va briser.

À Rio, au début des années cinquante, Eurídice et Guida sont les deux filles d’un couple de la petite bourgeoisie carioca. Une amitié indéfectible unit les deux sœurs que le destin va briser. Star Wars suite et fin.

Star Wars suite et fin. C’est l’histoire en trois volets d’un couple en train de se briser.

C’est l’histoire en trois volets d’un couple en train de se briser. Contagem est une banlieue sans âme de Belo Horizonte, la capitale du Minais Gerais brésilien.

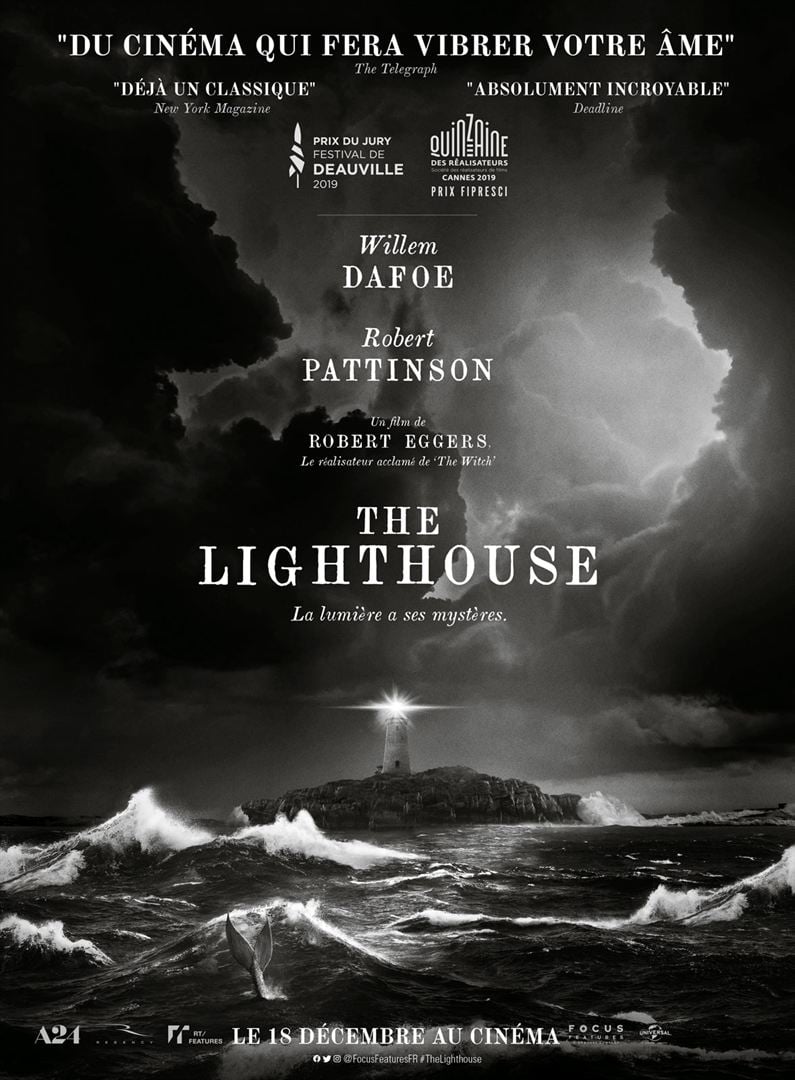

Contagem est une banlieue sans âme de Belo Horizonte, la capitale du Minais Gerais brésilien. Deux gardiens de phare que tout oppose, un vieux loup de mer (Willem Dafoe) et un jeune novice (Robert Pattinson), sont confinés dans une île déserte, isolés du continent par la tempête.

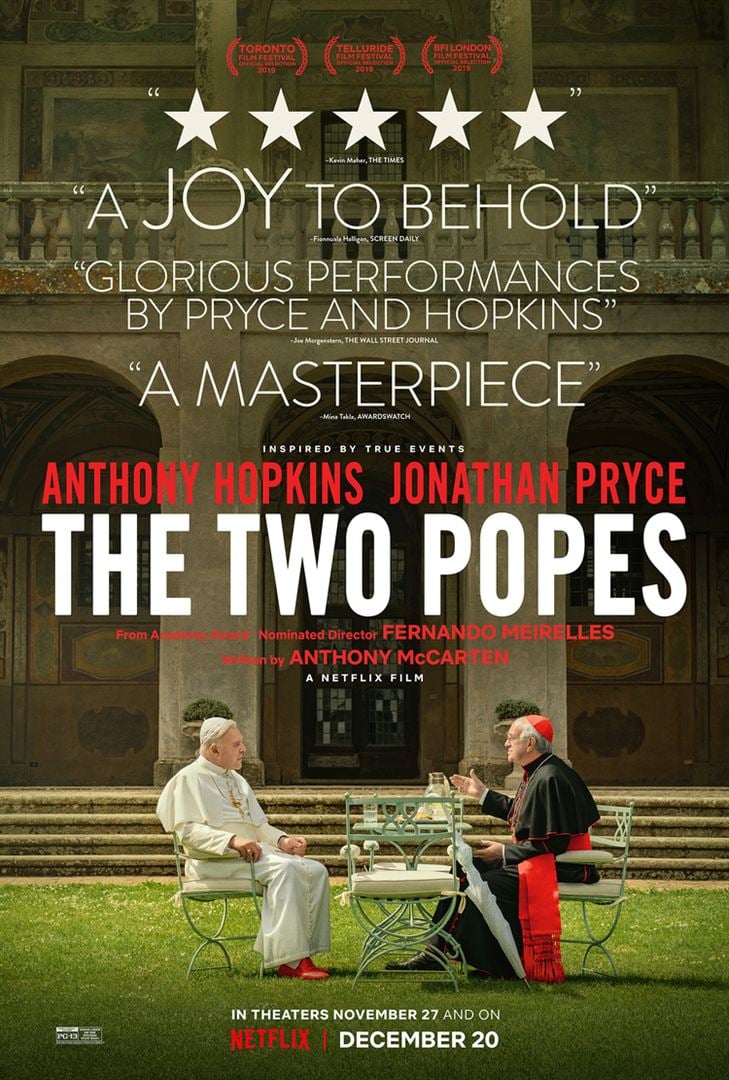

Deux gardiens de phare que tout oppose, un vieux loup de mer (Willem Dafoe) et un jeune novice (Robert Pattinson), sont confinés dans une île déserte, isolés du continent par la tempête. 2005. Jean-Paul II est mort. « Un nouveau pape est appelé à régner. Araignée ? Quel drôle de nom. »

2005. Jean-Paul II est mort. « Un nouveau pape est appelé à régner. Araignée ? Quel drôle de nom. »