Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon.

Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon.

Laëtitia est l’adaptation en six épisodes de quarante-cinq minutes chacun du « roman vrai » écrit en 2016 par Ivan Jablonka. Couronné par le Prix Médicis, il avait rencontré un vif succès. je me souviens encore de l’émotion qui m’avait saisi à sa lecture. Le visionnage de la série, diffusé en septembre sur France 2, accessible à tous en replay sur France.tv, en a ravivé le souvenir douloureux.

Laëtitia raconte un fait divers sordide, un homicide comme il s’en produit hélas tant. Laëtitia n’est pas un polar ; l’identité du meurtrier, arrêté deux jours après la disparition de la jeune fille, ne fait rapidement guère de doute, même s’il balade les gendarmes en évoquant la présence fantasmée d’un complice. Même la recherche du corps – qu’on retrouvera démembré en deux parties dans deux étangs distants de plus de cinquante kilomètres l’un de l’autre – ne suffit pas à elle seule à entretenir le suspense.

L’intérêt de Laëtitia est ailleurs.

Ivan Jablonka n’est pas un romancier. Il est historien. Il avait consacré son doctorat aux enfants de l’Assistance publique sous la Troisième République et c’est par ce prisme là qu’il est arrivé à l’affaire Laëtitia.

Pour lui et pour nous, le destin de Laëtitia est celui, sordide et funeste, d’une enfant abandonnée.

Les avanies qu’elle traverse aux côtés de sa sœur sont déchirantes. Mais ni Ivan Jablonka dans son livre, ni Jean-Xavier de Lestrade (qui vient du documentaire et avait déjà signé pour Arte 3 x Manon, une mini-série sur une adolescente en rupture de ban) dans sa réalisation ne verse dans le misérabilisme. Tout y est d’une pudeur, d’une retenue, d’une délicatesse d’autant plus bouleversantes que les faits racontés sont désespérants.

Les acteurs sont tous parfaits, à commencer par les hommes qui n’ont pourtant pas le bon rôle. On reconnaît Kevin Azais dans celui du père biologique des jumelles, incapable de contrôler la violence qui l’habite et qui pollue l’amour qu’il porte à ses enfants. Sam Karmann joue le rôle de Gilles Patron qui se scandalisa haut et fort contre la soi-disant impunité des délinquants sexuels avant de se révéler lui-même en être un. Noam Morgenzstern est le plus impressionnant dans le rôle monstrueux d’un psychopathe aux cheveux gras et au rire diabolique.

Le personnage qui m’a le plus touché est secondaire. Il s’agit de Béatrice Prieur, l’assistante sociale impeccablement interprétée par Alix Poisson, une actrice dans la quarantaine aux faux airs de Chantal Lauby. Elle a rencontré les jumelles quand elles avaient huit ans et les a suivies d’abord en foyer, puis dans leur famille d’accueil chez Gilles et Michelle Patron. Elle a essayé de créer avec elles un lien, de percer leurs silences sans toujours y parvenir. Elle n’a pas réussi à sauver la vie de Laëtitia, assassinée, ni celle de Jessica, agressée, et s’en estime responsable. Elle m’a rappelé les personnages de Pupille, ce film, lui aussi si touchant, aux frontières de la fiction et du documentaire.

La bande-annonce

Craig Foster est un biologiste marin sud-africain, un apnéiste et un réalisateur qui a filmé ses plongées sous-marines au large du Cap. Il y a observé pendant toute une année une pieuvre d’une exceptionnelle intelligence. Le documentaire qu’il en a tiré, diffusé sur Netflix depuis septembre, a été couvert de prix et vient de remporter l’Oscar 2020 du meilleur documentaire.

Craig Foster est un biologiste marin sud-africain, un apnéiste et un réalisateur qui a filmé ses plongées sous-marines au large du Cap. Il y a observé pendant toute une année une pieuvre d’une exceptionnelle intelligence. Le documentaire qu’il en a tiré, diffusé sur Netflix depuis septembre, a été couvert de prix et vient de remporter l’Oscar 2020 du meilleur documentaire.

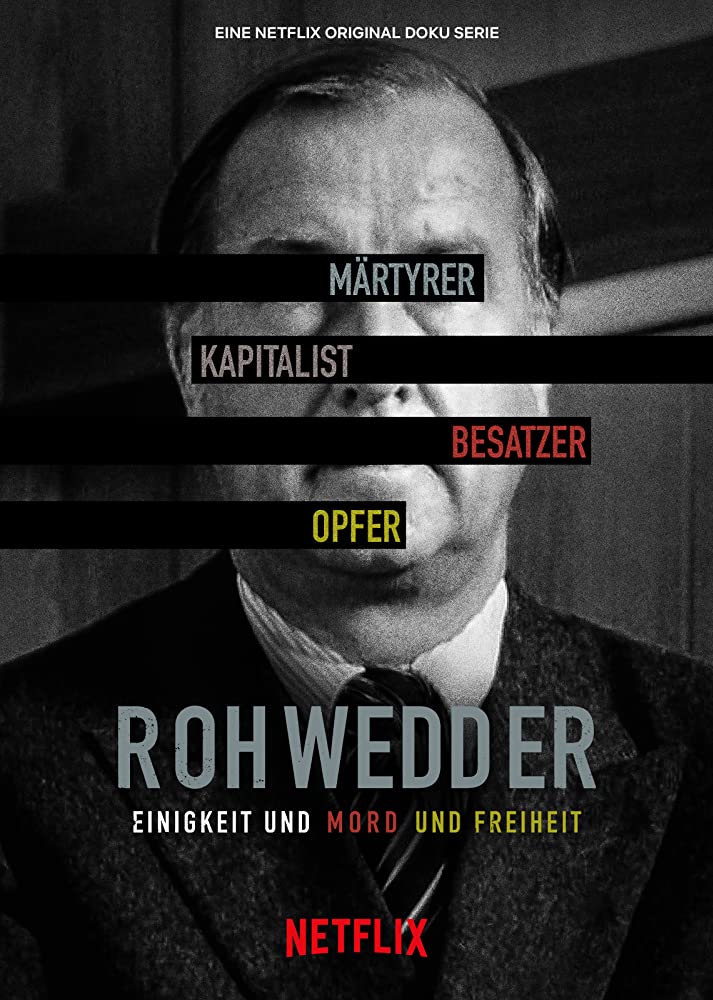

Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux.

Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux. Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces.

Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces. Lucy (Jessie Buckley révélée par

Lucy (Jessie Buckley révélée par  Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux.

Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux. Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon.

Toute sa vie durant, la jeune Laëtitia Perrais a été victime de la violence des hommes. Son père formait avec sa mère une famille dysfonctionnelle. Condamné à cinq ans de prison pour viol aggravé sur sa compagne, il ne sut jamais prendre soin de Laëtitia et de sa sœur Jessica. Les deux jumelles, confiées à l’Aide sociale à l’enfance, furent prises en charge par une famille d’adoption. Gilles Patron, leur tuteur, fut reconnu coupable d’agressions sexuelles sur Jessica. Mais avant sa condamnation en 2014, Laëtitia fut victime d’un meurtre horrible qui scandalisa la France. Le 18 janvier 2011, âgée de dix-huit ans seulement, alors que la vie semblait enfin lui sourire, elle avait croisé un monstre : Tony Meilhon. Pierre Cardin a décidé de privatiser le petit village de Lacoste dans le Lubéron. Il a commencé à financer gracieusement la restauration de son vieux château. Jusque là, rien à dire. Mais il a ensuite racheté une à une les maisons du bourg, le vidant lentement de ses habitants et de ses rares commerces.

Pierre Cardin a décidé de privatiser le petit village de Lacoste dans le Lubéron. Il a commencé à financer gracieusement la restauration de son vieux château. Jusque là, rien à dire. Mais il a ensuite racheté une à une les maisons du bourg, le vidant lentement de ses habitants et de ses rares commerces. Gam-Hee (Kim Minhee, l’actrice fétiche et la compagne à la ville de Hong Sangsoo), que son mari vient de quitter le temps d’un voyage d’affaires, rencontre trois amies. La première, proche de la retraite, s’est retirée du monde. La seconde, au mitan de sa vie, multiplie les passades. La troisième travaille dans un centre culturel qui programme une rétrospective des œuvres du réalisateur dont l’héroïne fut, quelques années plus tôt, la maîtresse.

Gam-Hee (Kim Minhee, l’actrice fétiche et la compagne à la ville de Hong Sangsoo), que son mari vient de quitter le temps d’un voyage d’affaires, rencontre trois amies. La première, proche de la retraite, s’est retirée du monde. La seconde, au mitan de sa vie, multiplie les passades. La troisième travaille dans un centre culturel qui programme une rétrospective des œuvres du réalisateur dont l’héroïne fut, quelques années plus tôt, la maîtresse. Savannah a vingt-cinq ans. En avril 2016, la documentariste Jeanne Dressen la découvre sur la place de la République, micro au poing, haranguant les foules, et s’attache à ses pas. La jeune femme est étudiante en sociologie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle espère intégrer l’ENS Ulm. Mais l’énergie qu’elle déploie chaque nuit, place de la République, l’empêche de se concentrer sur ses études.

Savannah a vingt-cinq ans. En avril 2016, la documentariste Jeanne Dressen la découvre sur la place de la République, micro au poing, haranguant les foules, et s’attache à ses pas. La jeune femme est étudiante en sociologie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle espère intégrer l’ENS Ulm. Mais l’énergie qu’elle déploie chaque nuit, place de la République, l’empêche de se concentrer sur ses études. En 1956, en Kabylie, Neïla, une jeune paysanne rejoint, après le sac de son village, le maquis où combattent son frère et son fiancé. Elle est bientôt arrêtée par l’armée française et incarcérée dans un camp. Elle partage sa cellule avec Suzanne, une infirmière française. Les deux femmes torturées se livrent l’une à l’autre tandis que plane le spectre des exécutions sommaires.

En 1956, en Kabylie, Neïla, une jeune paysanne rejoint, après le sac de son village, le maquis où combattent son frère et son fiancé. Elle est bientôt arrêtée par l’armée française et incarcérée dans un camp. Elle partage sa cellule avec Suzanne, une infirmière française. Les deux femmes torturées se livrent l’une à l’autre tandis que plane le spectre des exécutions sommaires.