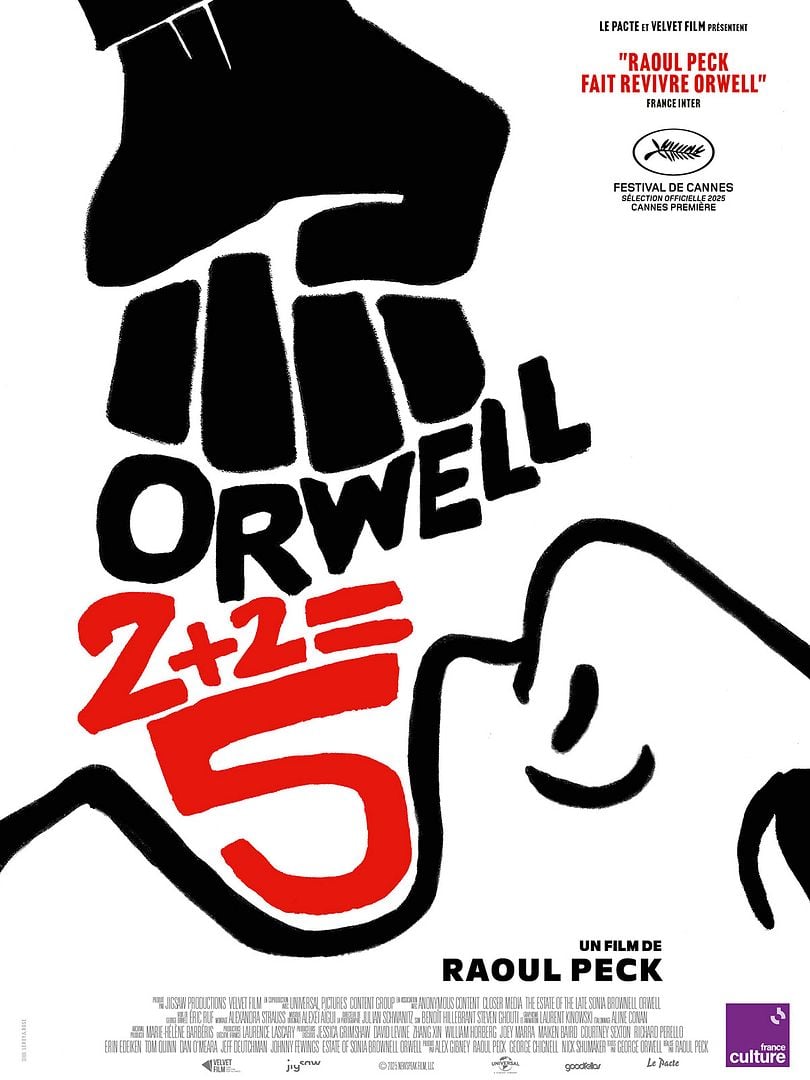

Le réalisateur haïtien Raoul Peck (Lumumba, I am not uour Negro, Le Jeune Karl Marx) revisite 1984, l’œuvre prophétique de George Orwell, et en souligne la brûlante actualité.

Son documentaire dure deux heures remplies à ras bord. Il comporte deux parties entrelacées.

La première est une évocation de la vie d’Eric Blair alias George Orwell et de ses dernières années durant lesquelles, affaibli par la tuberculose, il rédige 1984 avant de mourir à quarante-six ans. Cette évocation est accompagnée en voix off d’écrits d’Orwell. Elle est complétée d’extraits des adaptations cinématographiques de 1984, celle de 1956 et celle de 1984 que j’avais vue adolescent et qui m’avait tellement marqué avec John Hurt et Richard Burton (et la musique d’Eurythmics !).

La seconde est un collage hétéroclite d’images d’actualité, de Donald Trump, de Vladimir Poutine, de Giorgia Meloni, de Gaza détruite par les bombes israéliennes, de l’Ukraine ravagée par les frappes russes, des défilés militaires sur la place Rouge à Moscou, devant la Cité interdite à Pékin ou à Pyongyang devant le Leader Suprême Kim Jong-un.

Le résultat met mal à l’aise. On y apprend sans doute beaucoup sur la vie d’Orwell, sur son éducation dans « la couche inférieure de la classe moyenne supérieure » (sic), des cinq années qu’il a passées dans la police impériale en Birmanie, de sa participation à la Guerre d’Espagne, de sa collaboration avec la BBC, du décès prématuré de son épouse, de l’amour qu’il vouait à son fils adoptif, Richard, de sa maladie débilitante contre laquelle il se bat tandis qu’il mène à terme la rédaction de 1984 six mois avant sa mort.

Mais on est étouffé par la voix off sentencieuse d’Eric Ruf, l’ancien administrateur général de la Comédie-Française, par la musique édifiante d’Alexeï Aïgui et surtout par le flux d’images montées à la façon d’un clip vidéo.

Emporté par son militantisme, Raoul Peck oublie toute nuance, par exemple lorsqu’il estime que « l’usage légal de la force » serait l’euphémisme utilisé pour cacher des violences policières ou « l’antisémitisme » un « terme instrumentalisé pour faire taire toute critique de l’action militaire d’Israël ».

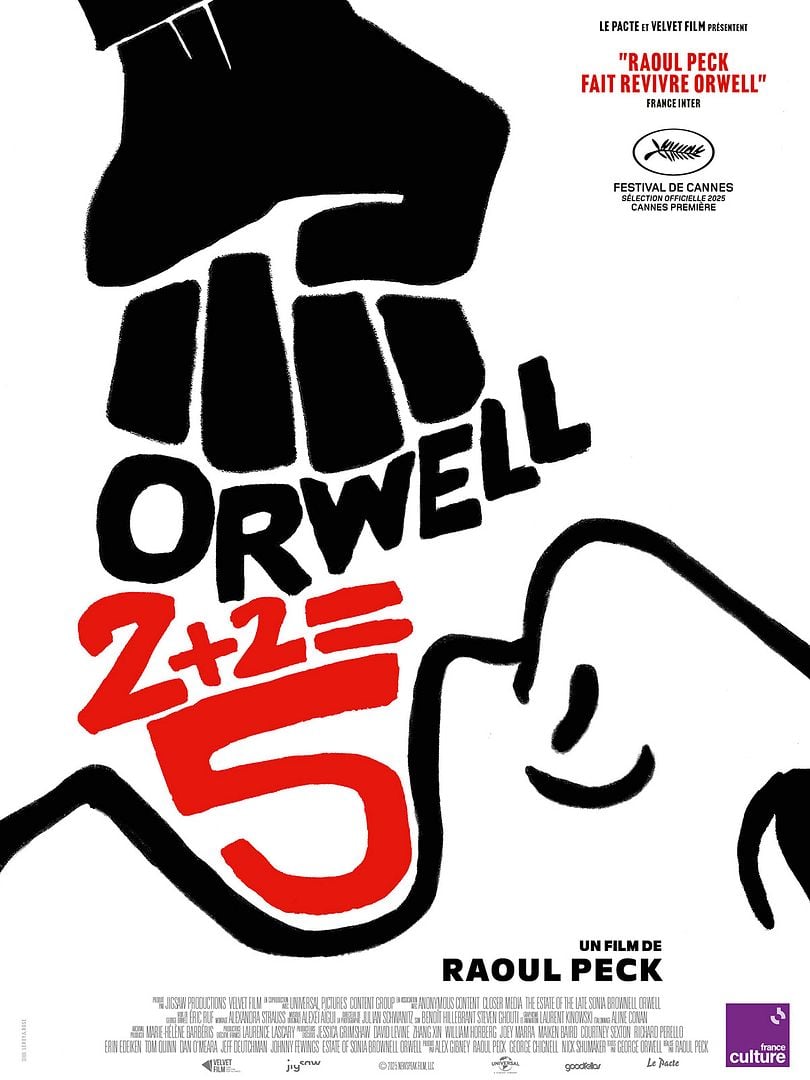

Sans doute 1984 était-il prophétique, notamment sur la corruption du langage que connaissent nos sociétés contemporaines. Orwell avait imaginé une novlangue imposée par le bien mal-nommé ministère de la Vérité d’un pouvoir dictatorial et intrusif : « 2+2 = 5 », « la guerre, c’est la paix », « la liberté, c’est l’esclavage », « l’ignorance, c’est la force »…

Mais de là à affirmer que nous vivons aujourd’hui dans la dictature prophétisée par Orwell en 1949, il y a un pas qu’il faut se garder de franchir. Nous avons la chance de vivre en démocratie, de jouir de la liberté d’expression. Nous jouissons même du droit de dire, contre toute raison, que nous sommes sous la botte de dictateurs. Soyons-en toujours conscients !

La bande-annonce