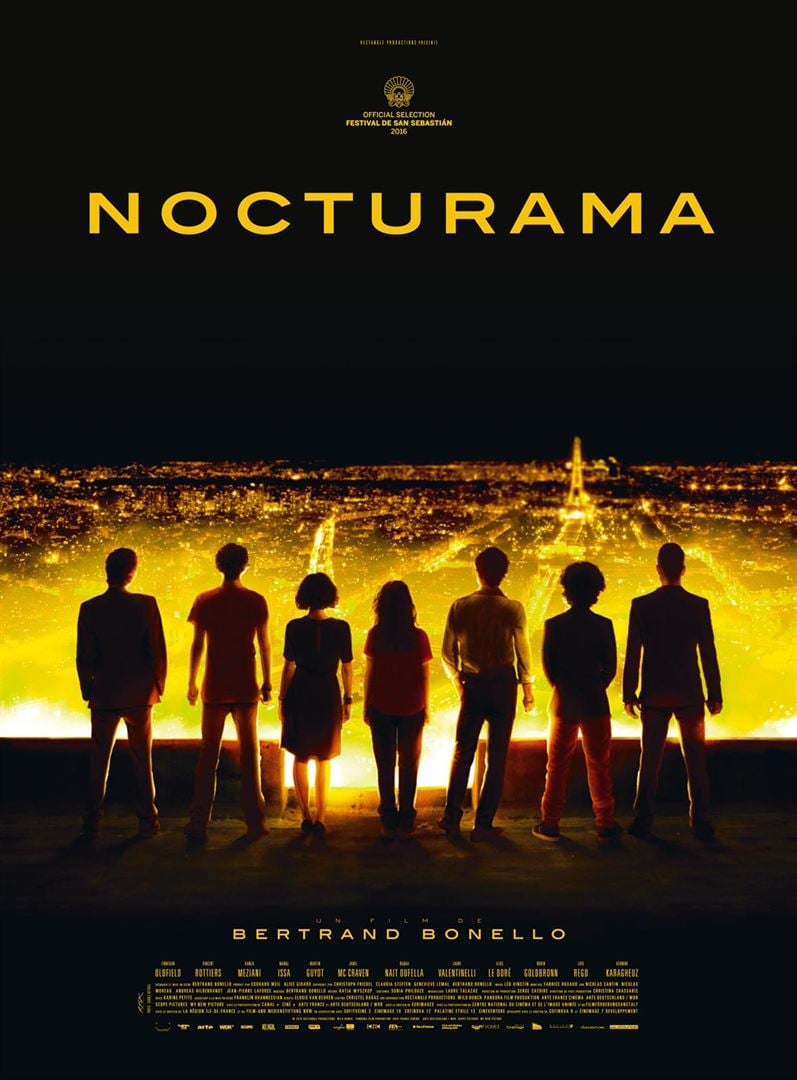

Sept jeunes gens organisent une série d’attentats simultanés dans Paris. Leurs crimes commis, ils se retrouvent à la nuit tombée dans un grand magasin de la capitale.

Nocturama démarre bien. Pendant sa première demie-heure, Bertrand Bonello filme sans paroles sur fond de musique électro l’arrivée des protagonistes sur les lieux de leurs méfaits : la Bourse de Paris, la Tour Global (sic) de La Défense, le ministère de l’Intérieur (bizarrement situé rive gauche), l’appartement du PDG de HSBC France… Comme dans un film de Melville ou « 24 heures chrono », la nervosité des poseurs de bombes est contagieuse. On s’interroge : quels sont leurs cibles ? quels sont leurs motifs ? parviendront-ils à leurs fins ?

Hélas, Nocturama n’est pas un film d’action. Les bombes explosent en split screens – manifestement le budget effets spéciaux a été réduit à la baisse. Et le film s’encalmine dans un grand magasin (La Samaritaine ? Le Grand Marché ?) où les jeunes gens ont l’idée particulièrement peu avisée de se regrouper (pourquoi diable ne rentrent-ils pas tranquillement chez eux ?).

Des motivations de ce groupe, on ne saura pas grand’chose si ce n’est à travers quelques flashbacks patauds où on en voit les membres s’initier au maniement du Semtex. Dans ce grand magasin, on les voit céder aux sirènes de la grande consommation et du luxe, contre lesquels pourtant ils viennent d’orchestrer des actions terroristes. Ils forment un groupe hétérogène venant d’horizons variés : le 9-3, Sciences Po (un jeune con encravaté parlant d’égal à égal à un ministre ami de son père) ; mais Bertrand Bonello ne brosse pas un portrait de groupe.

Si Nocturama n’est ni un film d’action, ni un portrait de groupe, alors qu’est-ce ?

De deux choses l’une. Soit Nocturama est une pure œuvre d’art. Mais où est passée l’élégance du réalisateur de L’Apollonide aussi maladroit à éclairer ses jeunes acteurs qu’à les diriger ? Soit Nocturama est une prophétie politique, annonçant l’inéluctable basculement d’une jeunesse nihiliste dans la violence aveugle. Pour radical qu’il soit, ce point de vue se révèle d’une navrante pauvreté faute d’être exploité.

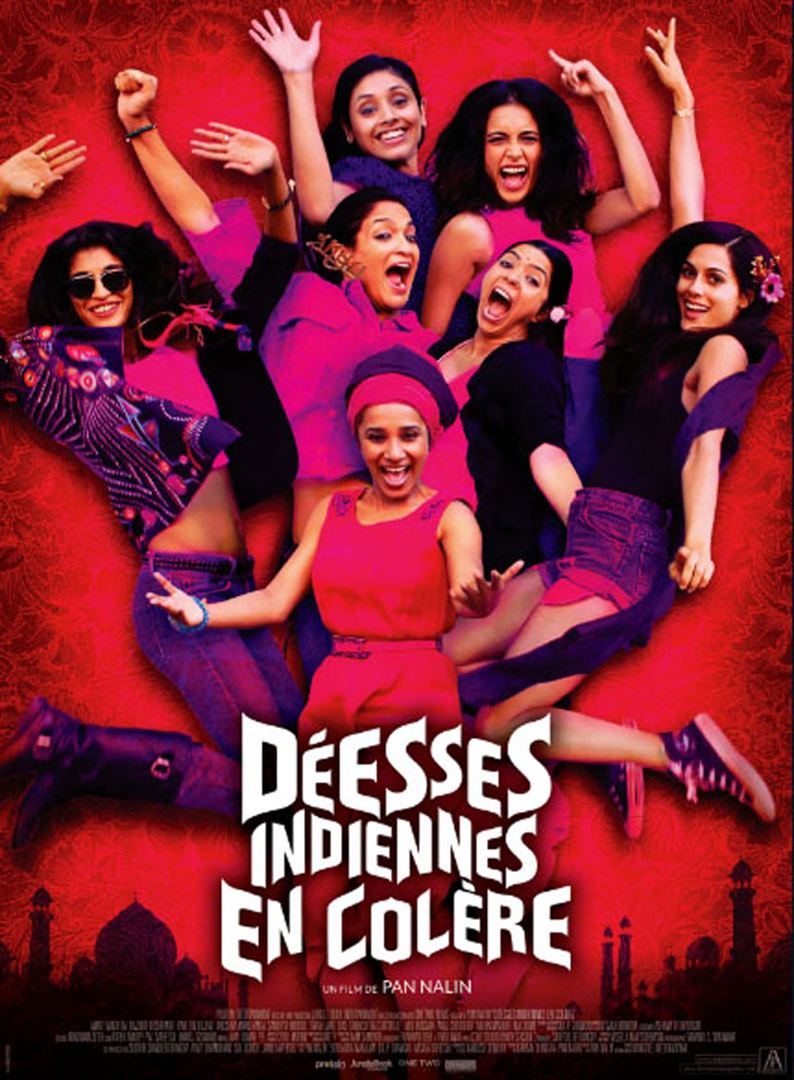

Freida, photographe surdouée, convie dans le plus grand secret ses meilleures amies à son mariage dans une belle maison portugaise à Goa. Mad, la chanteuse, Pam, la bourgeoise mal mariée, Nargis, la militante, Jo, l’actrice métisse, Su, la businesswoman, et même Laxmi, la bonne, sont chacune à leur façon des « déesses indiennes en colère ».

Freida, photographe surdouée, convie dans le plus grand secret ses meilleures amies à son mariage dans une belle maison portugaise à Goa. Mad, la chanteuse, Pam, la bourgeoise mal mariée, Nargis, la militante, Jo, l’actrice métisse, Su, la businesswoman, et même Laxmi, la bonne, sont chacune à leur façon des « déesses indiennes en colère ». Depuis sa sortie à Cannes où il avait reçu un accueil enthousiaste, Toni Erdmann divise les spectateurs. La majorité salue une œuvre hors nome, loufoque et attachante. La minorité crie à l’imposture. De quel côté vous classerez-vous ?

Depuis sa sortie à Cannes où il avait reçu un accueil enthousiaste, Toni Erdmann divise les spectateurs. La majorité salue une œuvre hors nome, loufoque et attachante. La minorité crie à l’imposture. De quel côté vous classerez-vous ? Il est facile de critiquer les bons films qu’on a aimés et les mauvais films qu’on a détestés. Mais que dire des bons films qu’on déteste ? Et des mauvais qu’on aime ?

Il est facile de critiquer les bons films qu’on a aimés et les mauvais films qu’on a détestés. Mais que dire des bons films qu’on déteste ? Et des mauvais qu’on aime ? Adolescente mal dans sa peau, Vee découvre par sa meilleure amie une nouvelle application sur Internet : Nerve propose à des « voyeurs » de lancer des défis à des « joueurs » et de les regarder les relever. Vee se pique au jeu et rencontre Ian (Dave Franco, 31 ans (sic) dans la vraie vie). Mais les règles du jeu se compliquent tandis que Vee suspecte Ian de cacher un lourd secret.

Adolescente mal dans sa peau, Vee découvre par sa meilleure amie une nouvelle application sur Internet : Nerve propose à des « voyeurs » de lancer des défis à des « joueurs » et de les regarder les relever. Vee se pique au jeu et rencontre Ian (Dave Franco, 31 ans (sic) dans la vraie vie). Mais les règles du jeu se compliquent tandis que Vee suspecte Ian de cacher un lourd secret. Un Anglais se sépare de son amant chinois ; une mère maquerelle enseigne à ses employées comment rendre un homme fou de plaisir ; un groupe de rock fête son disque d’or ; un transsexuel thaïlandais attend l’opération qui lui permettra de changer de sexe ; une Japonaise trompe son mari avec un jeune Chinois ; une Coréenne visite Singapour avec son meilleur ami…

Un Anglais se sépare de son amant chinois ; une mère maquerelle enseigne à ses employées comment rendre un homme fou de plaisir ; un groupe de rock fête son disque d’or ; un transsexuel thaïlandais attend l’opération qui lui permettra de changer de sexe ; une Japonaise trompe son mari avec un jeune Chinois ; une Coréenne visite Singapour avec son meilleur ami… Dans l’Amérique de la Dépression, Tom Wolfe est un écrivain dont les manuscrits touffus ne sont pas publiés. Il trouve chez Maxwell Perkins un éditeur compréhensif et un père de substition.

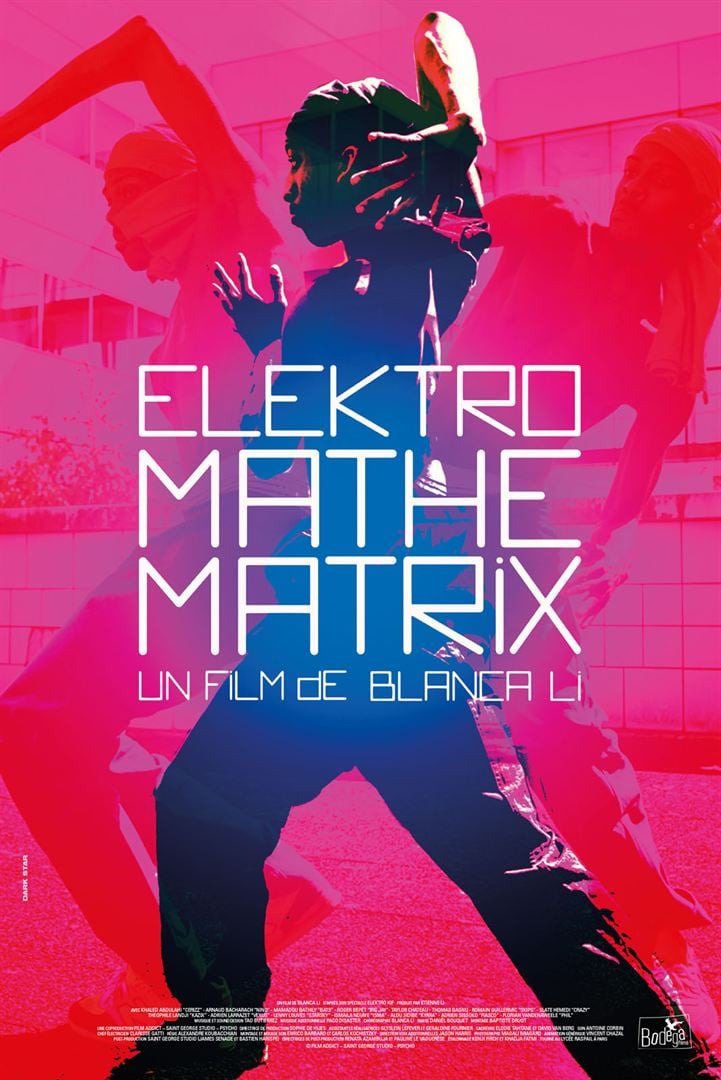

Dans l’Amérique de la Dépression, Tom Wolfe est un écrivain dont les manuscrits touffus ne sont pas publiés. Il trouve chez Maxwell Perkins un éditeur compréhensif et un père de substition. Filmer la danse au cinéma est une gageure. On peut mettre de la danse dans un film : ça donne Singing in the Rain ou Dirty Dancing – pour ne rien dire d’avatars moins réussis : Sexy Dance 1, 2, 3 ou 4… On peut alternativement filmer la danse : c’est Wim Wenders qui se faufile au plus près des corps des danseurs de la compagnie de Pina Bausch ou Frederik Wiseman qui documente le Crazy Horse.

Filmer la danse au cinéma est une gageure. On peut mettre de la danse dans un film : ça donne Singing in the Rain ou Dirty Dancing – pour ne rien dire d’avatars moins réussis : Sexy Dance 1, 2, 3 ou 4… On peut alternativement filmer la danse : c’est Wim Wenders qui se faufile au plus près des corps des danseurs de la compagnie de Pina Bausch ou Frederik Wiseman qui documente le Crazy Horse. Ils avaient juré de décrocher après La Vengeance dans la peau. Ils n’ont pas tenu promesse. Matt Damon et le réalisateur Paul Greengrass sont de retour neuf ans plus tard.

Ils avaient juré de décrocher après La Vengeance dans la peau. Ils n’ont pas tenu promesse. Matt Damon et le réalisateur Paul Greengrass sont de retour neuf ans plus tard.