En 2000, David Irving a attaqué en justice Deborah Lipstadt et son éditeur Penguin Court. Il leur reprochait de l’avoir diffamé en le traitant de négationniste. Avec une grande fidélité aux faits, Denial (dont on n’arrive pas à comprendre pourquoi il n’a pas été traduit par Négationnisme) raconte le procès qui s’est déroulé à Londres.

En 2000, David Irving a attaqué en justice Deborah Lipstadt et son éditeur Penguin Court. Il leur reprochait de l’avoir diffamé en le traitant de négationniste. Avec une grande fidélité aux faits, Denial (dont on n’arrive pas à comprendre pourquoi il n’a pas été traduit par Négationnisme) raconte le procès qui s’est déroulé à Londres.

Passionnés d’histoire, passionnés de droit, ce film est pour vous.

Le Procès du siècle est un film sur le crime du siècle : la Shoah. Le rôle d’un juge n’est pas de dire l’histoire. C’est aux historiens de le faire dans un débat sans cesse recommencé. Jean-Noël Jeanneney l’avait démontré avec force dans un un livre aussi court que percutant (Le Passé dans le prétoire, Seuil, 1998). Pour autant, il est des situations où le juge doit chausser les habits de l’historien sauf à tomber dans le déni de justice. Pour apprécier le caractère diffamatoire des accusations portées dans son livre par Deborah Lipstadt sur David Irving, pour décider si, en le qualifiant de négationniste, elle l’avait ou non diffamé, le juge n’a eu d’autre alternative que de s’interroger sur la réalité des faits.

La chose pourrait sembler aisée. Comment nier l’Holocauste ? Comment remettre en doute l’assassinat systématique de six millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale ? Sauf qu’on peine à en trouver une preuve irréfutable : pas d’ordres écrits du Führer, pas de documents photographiques, des chambres à gaz en partie détruites dont la destination peut être mise en doute, des témoignages oraux par centaines mais qu’on peut toujours tourner en dérision…

Du coup, Le Procès du siècle est avant tout un film qui parle de Droit. Un courtroom movie comme l’affectionne le cinéma hollywoodien. Sauf qu’on pouvait redouter le pire de la pente naturelle du cinéma hollywoodien : la simplification des enjeux qui supporte mal la subtilité du débat judiciaire, la multiplication des coups de théâtre qui essaie d’insuffler du rythme à une procédure qui en manque souvent, l’appel aux bons sentiments dont ne s’embarrassent pas les juristes sauf à troubler leur jugement.

L’espace d’un instant, on frémit. Lorsque Deborah Lipstadt exhorte ses avocats à appeler à la barre des anciens déportés auxquels elle a promis que leur voix serait entendue. Mais miraculeusement, cette scène attendue, redoutée, n’aura pas lieu. Avec une abnégation rare, les scénaristes y ont renoncé et sont restés au plus près des faits. Ils ont rendu compte de chaque étape du procès, de la stratégie suivie par la défense qui se focalisait sur David Irving, ses écrits tendancieux et ses arrière-pensées délétères. En refusant de venir à la barre, Deborah Lipstadt ne fait pas preuve de lâcheté. Au contraire, elle accepte de s’effacer, de renoncer au plaidoyer qu’elle aurait rêvé faire, pour que l’attention du juge ne soit pas détourné de l’unique question qui lui était posé : David Irving est-il ou pas négationniste ?

À une époque où la post-vérité a désormais droit de cité, un film qui rappelle que les faits ont la vie dure est salutaire. À une époque où l’extrême-droite semble plus proche que jamais de conquérir le pouvoir, un film qui dénonce le négationnisme est d’utilité publique.

La bande-annonce

Simon et Sifredi sont frères. Vincent Pouplard les filme dans leur marginalité. Pas comme des bêtes sauvages menaçantes, mais comme des hommes tout simplement.

Simon et Sifredi sont frères. Vincent Pouplard les filme dans leur marginalité. Pas comme des bêtes sauvages menaçantes, mais comme des hommes tout simplement.

Depuis une station spatiale internationale en orbite géostationnaire autour de la Terre, deux Américains, deux Britanniques, une Russe et un Japonais (mais pas de Français) scrutent les traces d’une vie possible sur Mars. Ils se réjouissent d’en avoir rapporté un organisme unicellulaire présentant toutes les caractéristiques de la vie biologique. Mais leur joie sera de courte durée.

Depuis une station spatiale internationale en orbite géostationnaire autour de la Terre, deux Américains, deux Britanniques, une Russe et un Japonais (mais pas de Français) scrutent les traces d’une vie possible sur Mars. Ils se réjouissent d’en avoir rapporté un organisme unicellulaire présentant toutes les caractéristiques de la vie biologique. Mais leur joie sera de courte durée. Edward Yang est décédé en 2007. Avec Hou Hsiao-Hsien et Tsai min-Lang, il avait incarné la Nouvelle vague du cinéma taïwanais. Son œuvre reste méconnu, mis à part Yi Yi, son dernier film. Taipei Story, son deuxième film, daté de 1985, était resté inédit en France jusqu’à sa sortie sur nos écrans le mois dernier.

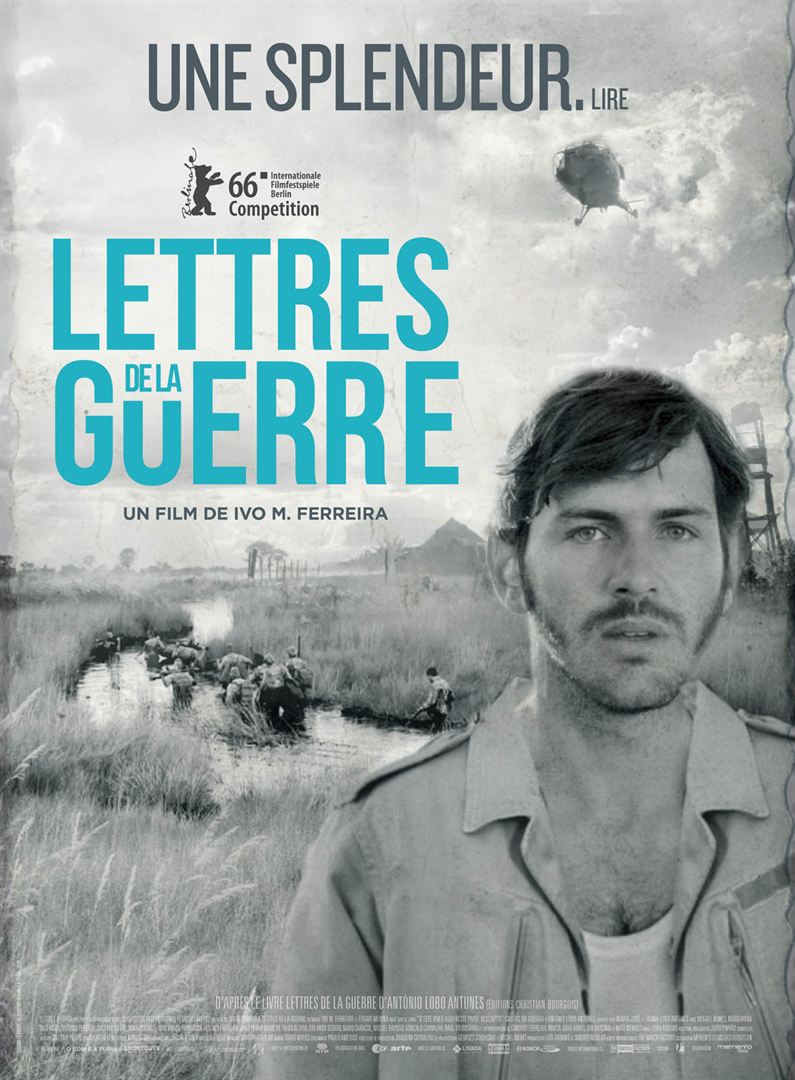

Edward Yang est décédé en 2007. Avec Hou Hsiao-Hsien et Tsai min-Lang, il avait incarné la Nouvelle vague du cinéma taïwanais. Son œuvre reste méconnu, mis à part Yi Yi, son dernier film. Taipei Story, son deuxième film, daté de 1985, était resté inédit en France jusqu’à sa sortie sur nos écrans le mois dernier. L’écrivain Antonio Lobo Antunes a été enrôlé en Angola en 1971, durant la dernière guerre de décolonisation livrée par le Portugal salazariste. À cette occasion, il a écrit chaque jour à sa femme des lettres qui viennent d’être publiées en recueil.

L’écrivain Antonio Lobo Antunes a été enrôlé en Angola en 1971, durant la dernière guerre de décolonisation livrée par le Portugal salazariste. À cette occasion, il a écrit chaque jour à sa femme des lettres qui viennent d’être publiées en recueil. La belle occasion a la simplicité d’un conte.

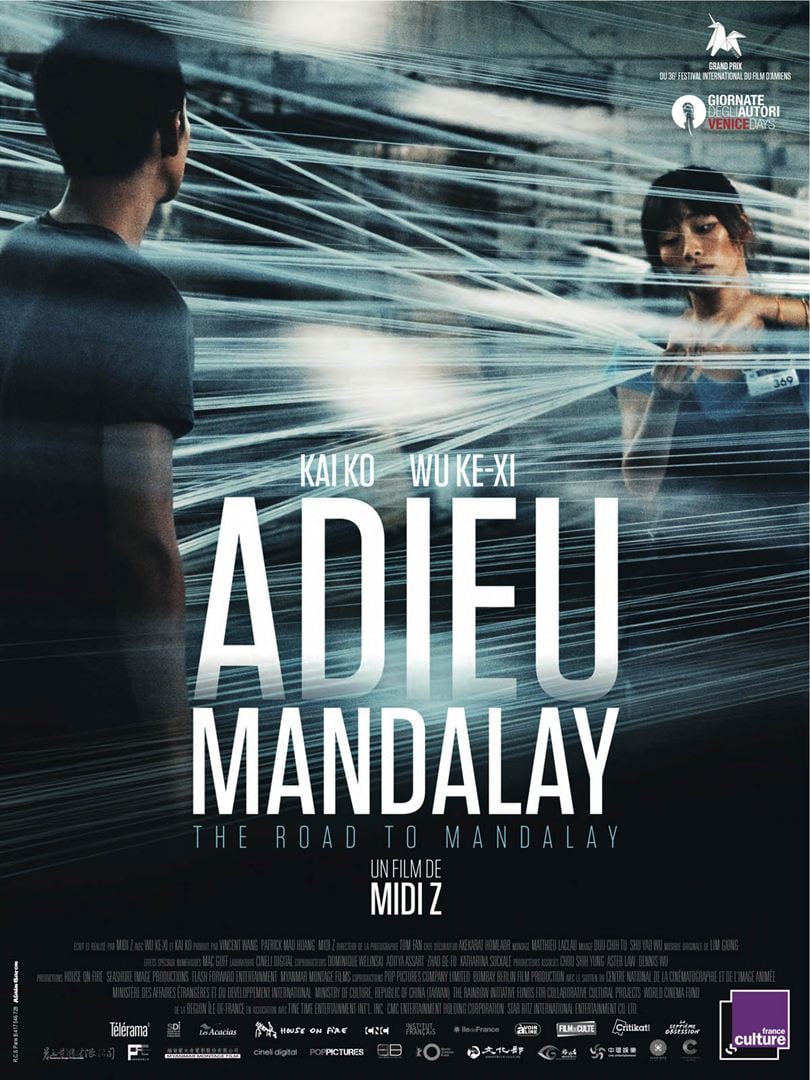

La belle occasion a la simplicité d’un conte. Adieu Mandalay est un quasi-documentaire sur ces Chinois de Birmanie qui quittent leur pays pour une vie meilleure.

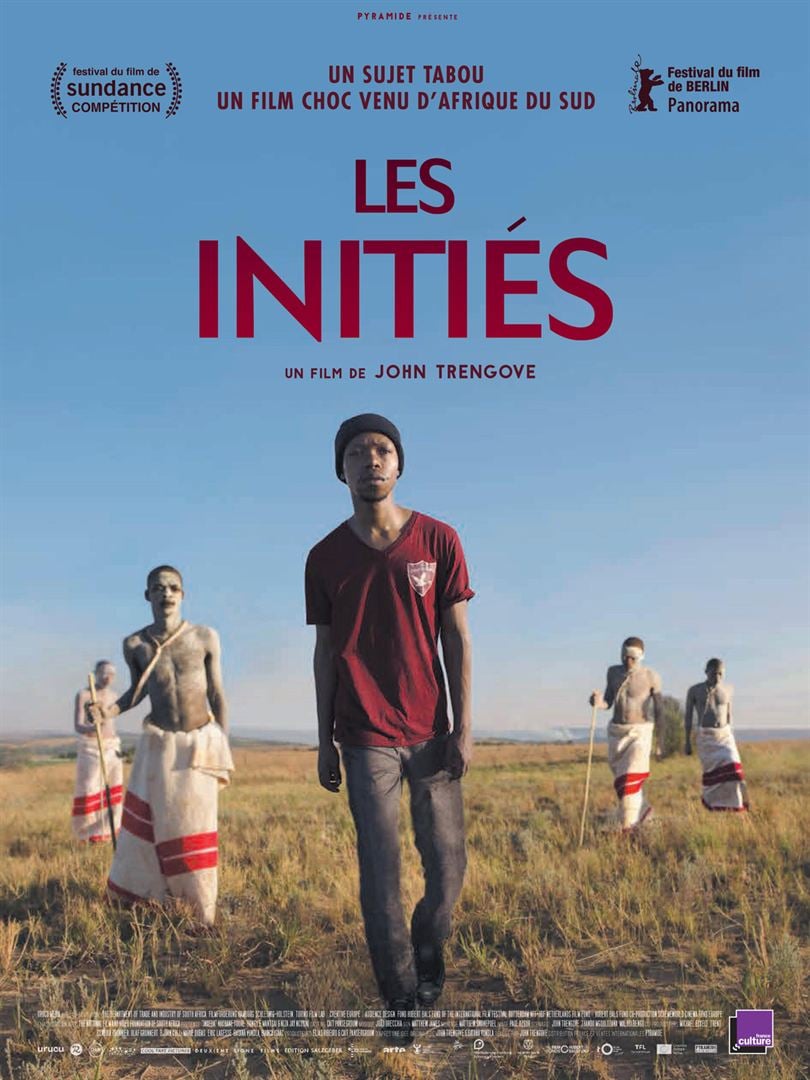

Adieu Mandalay est un quasi-documentaire sur ces Chinois de Birmanie qui quittent leur pays pour une vie meilleure. De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois.

De nos jours encore, les Xhosa d’Afrique du sud pratiquent une cérémonie d’initiation. Après leur circoncision, les initiés, entourés de leurs instructeurs, passent plusieurs jours dans les bois. Shinoda Ryota approche la cinquantaine. Il a raté sa vie. Si son premier roman a remporté un prix littéraire, il n’en a pas écrit d’autres et gâche son talent dans une agence de détectives. Héritée de son père, son addiction au jeu l’a conduit à accumuler les dettes. Sa femme l’a quitté et menace de lui supprimer la garde de son fils.

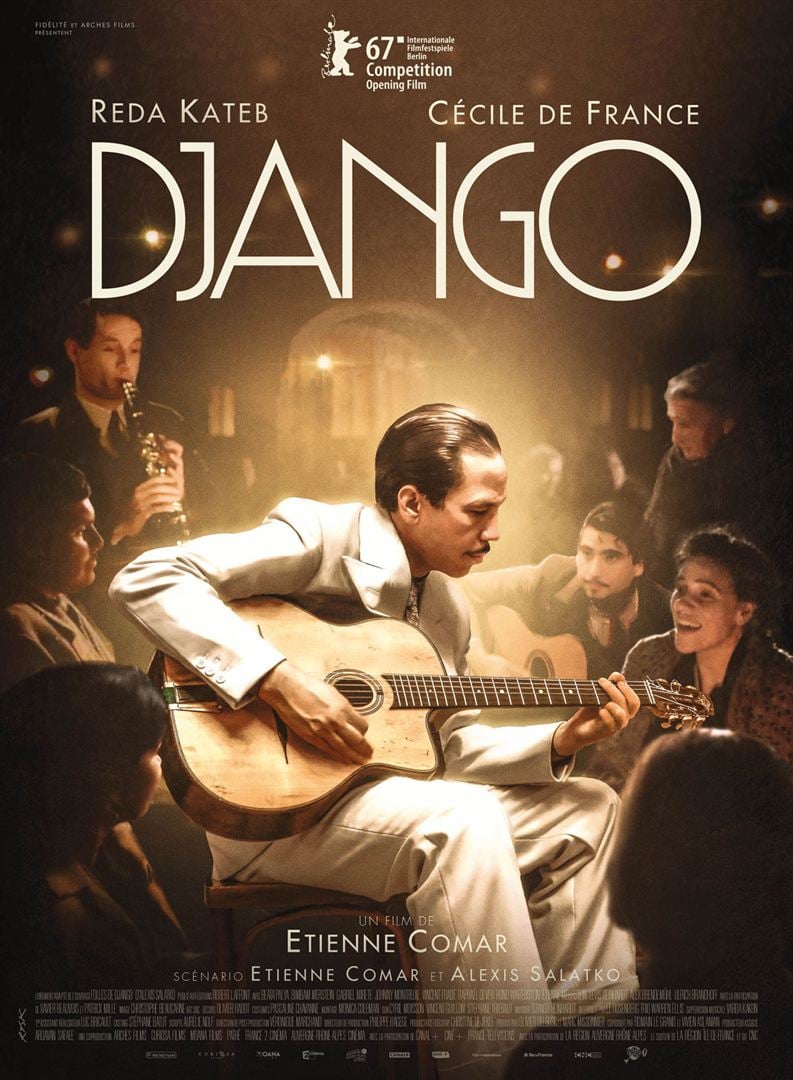

Shinoda Ryota approche la cinquantaine. Il a raté sa vie. Si son premier roman a remporté un prix littéraire, il n’en a pas écrit d’autres et gâche son talent dans une agence de détectives. Héritée de son père, son addiction au jeu l’a conduit à accumuler les dettes. Sa femme l’a quitté et menace de lui supprimer la garde de son fils. Contrairement à La Môme, Ray, Cloclo ou Dalida, Django ne raconte pas l’ascension, la gloire, la chute et la rédemption d’un génie de la musique. A rebours du biopics attendu, Étienne Comar choisit de se focaliser sur un épisode très précis de la vie du guitariste : l’hiver 1943 durant lequel il choisit de quitter la France pour la Suisse. Il était alors au sommet de gloire, coqueluche du tout-Paris qui venait l’applaudir tous les soirs aux Folies-Bergères.

Contrairement à La Môme, Ray, Cloclo ou Dalida, Django ne raconte pas l’ascension, la gloire, la chute et la rédemption d’un génie de la musique. A rebours du biopics attendu, Étienne Comar choisit de se focaliser sur un épisode très précis de la vie du guitariste : l’hiver 1943 durant lequel il choisit de quitter la France pour la Suisse. Il était alors au sommet de gloire, coqueluche du tout-Paris qui venait l’applaudir tous les soirs aux Folies-Bergères. En 2000, David Irving a attaqué en justice Deborah Lipstadt et son éditeur Penguin Court. Il leur reprochait de l’avoir diffamé en le traitant de négationniste. Avec une grande fidélité aux faits, Denial (dont on n’arrive pas à comprendre pourquoi il n’a pas été traduit par Négationnisme) raconte le procès qui s’est déroulé à Londres.

En 2000, David Irving a attaqué en justice Deborah Lipstadt et son éditeur Penguin Court. Il leur reprochait de l’avoir diffamé en le traitant de négationniste. Avec une grande fidélité aux faits, Denial (dont on n’arrive pas à comprendre pourquoi il n’a pas été traduit par Négationnisme) raconte le procès qui s’est déroulé à Londres.