Jeudi Saint de l’an de grâce 1789. Comme ses prédécesseurs avant lui, Louis XVI (Laurent Lafitte) lave les pieds des pauvres à Versailles. Ce sera la dernière fois. Car la Révolution éclate. En octobre 1789, une foule de femmes trempées par la pluie vient en délégation à Versailles et force le Roi et sa famille à les raccompagner à Paris.

Jeudi Saint de l’an de grâce 1789. Comme ses prédécesseurs avant lui, Louis XVI (Laurent Lafitte) lave les pieds des pauvres à Versailles. Ce sera la dernière fois. Car la Révolution éclate. En octobre 1789, une foule de femmes trempées par la pluie vient en délégation à Versailles et force le Roi et sa famille à les raccompagner à Paris.

Tandis que l’Assemblée constituante se réunit dans le manège des Tuileries, on suit la vie au jour le jour d’un verrier du Faubourg Saint-Antoine : L’Oncle (Olivier Gourmet), sa femme (Noémie Lvovsky), leurs deux filles, Françoise (Adèle Haenel) et Margot (Izïa Higelin).

Après la fuite à Varennes (juin 1791) et la fusillade du Champ-de-Mars par les troupes de La Fayette (juillet 1791), l’animosité à l’égard du monarque ne cesse de croître. la monarchie constitutionnelle a vécu. Les Tuileries sont prises d’assaut le 10 août 1792. Plus de six cents gardes suisses sont tués. Le Roi et sa famille sont faits prisonniers. La royauté est abolie ; la République est proclamée. Le procès de Louis XVI s’ouvre qui conduira à sa condamnation et à son exécution le 21 janvier 1793.

Révélé en 2011 pour L’Exercice de l’Etat, un film qui ambitionnait de percer les arcanes du pouvoir, Pierre Schoeller, avec un budget de 16.9 millions d’euros s’est lancé à l’assaut d’un Himalaya : la Révolution française. D’autres s’y sont frottés avant lui : Jean Renoir – dont j’oserais affirmer, au risque de me faire guillotiner en place de Grève, que sa Marseillaise (1938) a bien mal vieilli – Jean-Paul Rappeneau et les rebondissants Mariés de l’an II (1971), Andrzej Wajda et son fiévreux Danton (1983), Robert Enrico et son académique diptyque bicentenaire (1989), Eric Rohmer et le so British L’Anglaise et le duc (2001), Sofia Coppola avec une Marie-Antoinette Fashion victim (2006), etc.

Pierre Schoeller a une double ambition : nous raconter la Révolution en consacrant une vignette à chacun de ses épisodes les plus marquants (la chute de la Bastille, la fuite à Varennes, la prise des Tuileries, l’exécution de Louis XVI…) et nous faire partager le quotidien des Parisiens durant cette période. Il ne parvient ni tout à fait à l’un ni tout à fait à l’autre.

Son film, trop court, dont le financement et le tournage du second volet dépendent du succès rencontré par le premier, ne brille pas par sa clarté pédagogique. Il faut avoir quelques connaissances historiques – ou une bonne 4G – pour comprendre tout ce bruit et toute cette fureur. Et Pierre Schoeller fait plusieurs fois fausse route à vouloir en actualiser les enjeux, par exemple en en faisant un combat féministe ou en mettant dans la bouche d’Adèle Haenel un slogan soixante-huitard (« Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner »).

Pour louable que soit son souci de nous faire toucher du doigt la vie quotidienne des Parisiens, Pierre Schoeller, qui s’est entouré des conseils de l’historienne du sensible Arlette Farge, n’y parvient pas non plus. Par exemple, la longue scène, qui alterne les déclarations des députés durant le procès de Louis XVI et l’apprentissage de Basile (Gaspard Ulliel) au métier de verrier, ne fait guère sens.

Le film de Pierre Schoeller a un mérite qu’il faut lui reconnaître : il échappe à la vision téléologique qu’on a trop souvent de la Révolution. Il évite de lire les événements de 1789 et de 1791 au prisme de ce que nous savons de la Terreur et du Directoire. Mais, son échec relatif a des causes plus profondes et hélas plus définitives : si la Révolution française fut un événement historique considérable, il n’est pas certain qu’elle suscite encore un écho chez le spectateur du début du XXIème siècle.

La bande-annonce

Ashraf Marwan (1944-2007) épousa la fille de Nasser, le raïs égyptien, avant de devenir l’un des plus proches collaborateurs de son successeur, le président Sadate. Il transmit au Mossad des informations ultra-secrètes sur la préparation de la guerre du Kippour. Depuis sa mort, à Londres, dans des conditions mystérieuses, l’Egypte et Israël revendiquent sa mémoire. Pour les uns, il fut un traître ; pour les autres, un agent double.

Ashraf Marwan (1944-2007) épousa la fille de Nasser, le raïs égyptien, avant de devenir l’un des plus proches collaborateurs de son successeur, le président Sadate. Il transmit au Mossad des informations ultra-secrètes sur la préparation de la guerre du Kippour. Depuis sa mort, à Londres, dans des conditions mystérieuses, l’Egypte et Israël revendiquent sa mémoire. Pour les uns, il fut un traître ; pour les autres, un agent double.

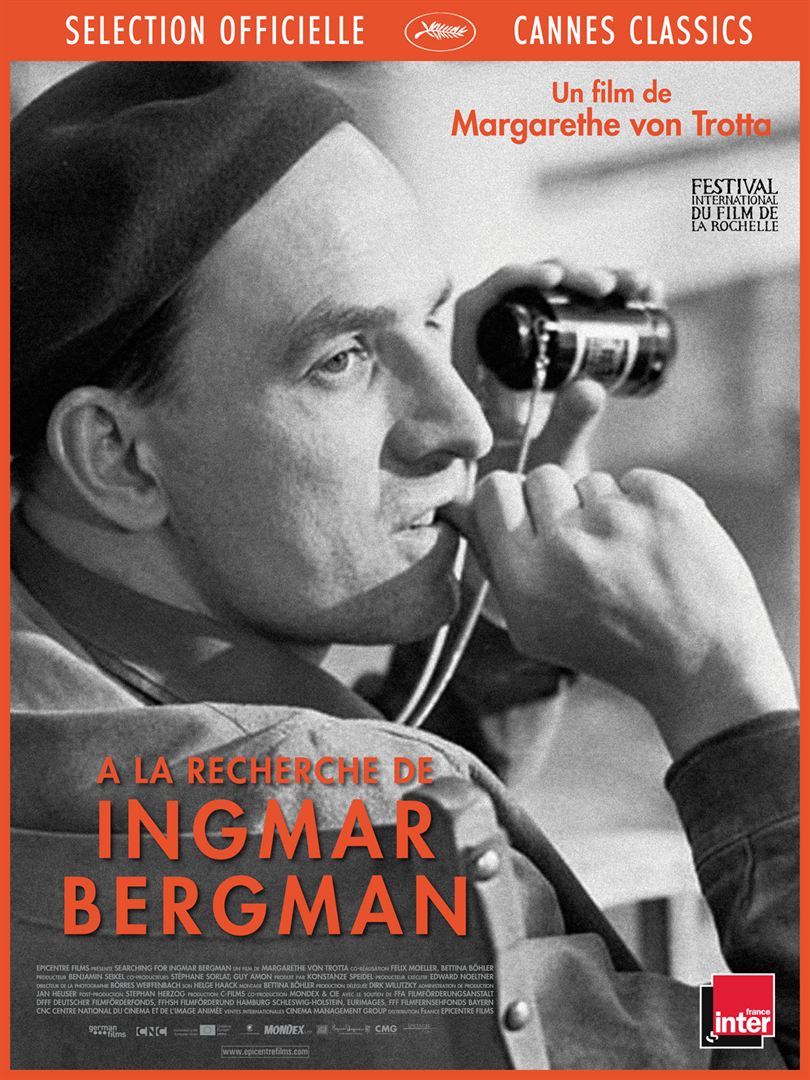

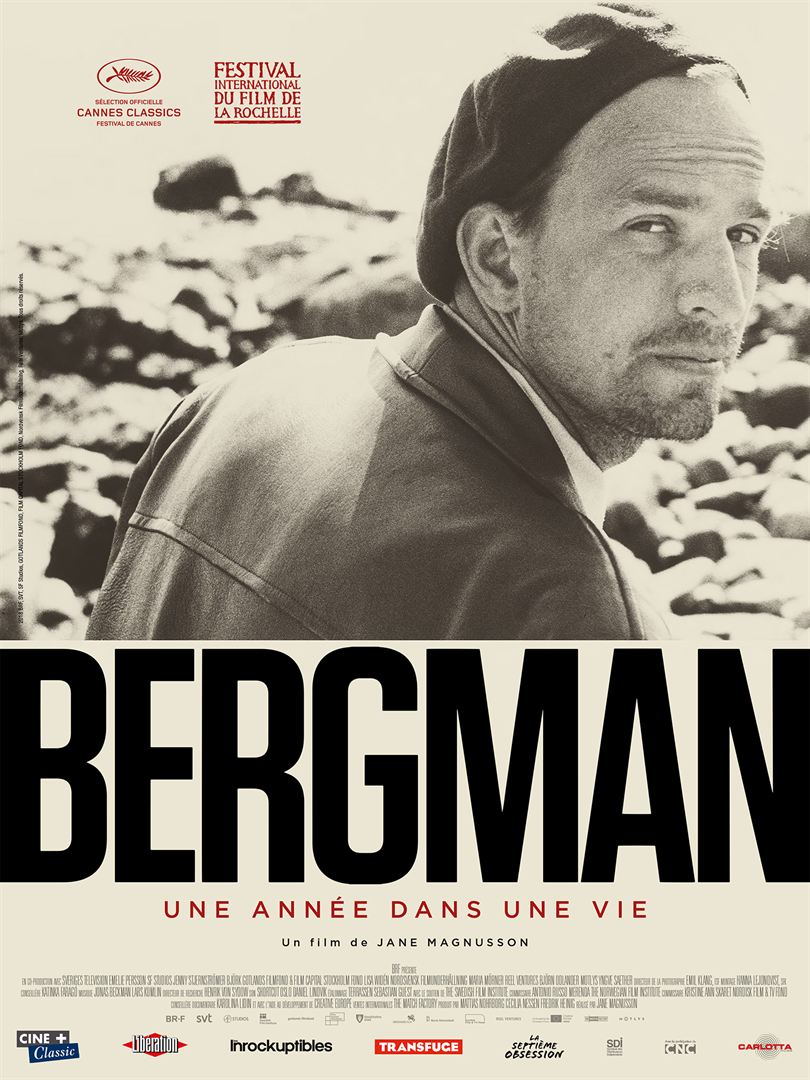

Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018. À l’occasion du centenaire de sa naissance, deux documentaires sont sortis quasi-simultanément sur nos écrans.

Ingmar Bergman aurait eu cent ans le 14 juillet 2018. À l’occasion du centenaire de sa naissance, deux documentaires sont sortis quasi-simultanément sur nos écrans. Le pape François. Wim Wenders. Affiche attrayante pour le cinéphile, pour le croyant et, plus largement, pour tous ceux qu’intéresse la personnalité du 266ème Souverain pontife, le premier pape du Nouveau monde, le premier venu de l’hémisphère Sud, le premier Jésuite, le premier à avoir choisi le prénom de François d’Assise.

Le pape François. Wim Wenders. Affiche attrayante pour le cinéphile, pour le croyant et, plus largement, pour tous ceux qu’intéresse la personnalité du 266ème Souverain pontife, le premier pape du Nouveau monde, le premier venu de l’hémisphère Sud, le premier Jésuite, le premier à avoir choisi le prénom de François d’Assise. Stephanie Smothers (Anna Kendrick) est une jeune veuve qui, dans une petite ville du Connecticut, consacre toute son énergie à l’éducation de son fils et à l’animation de son vlog, un blog illustré de vidéos présentant à d’autres mères de famille ses meilleures recettes de cuisine. Elle tombe immédiatement sous l’emprise de Emily Nelson (Blake Lively), une femme dont le style, l’emploi chez un grand couturier new yorkais et la maison ultra-moderne sont aux antipodes de la vie rangée de Stéphanie.

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) est une jeune veuve qui, dans une petite ville du Connecticut, consacre toute son énergie à l’éducation de son fils et à l’animation de son vlog, un blog illustré de vidéos présentant à d’autres mères de famille ses meilleures recettes de cuisine. Elle tombe immédiatement sous l’emprise de Emily Nelson (Blake Lively), une femme dont le style, l’emploi chez un grand couturier new yorkais et la maison ultra-moderne sont aux antipodes de la vie rangée de Stéphanie. Kena et Ziki vivent dans le même quartier de Nairobi mais tout les sépare. Autant Kena, avec sa poitrine plate, ses pantalons informes et ses loisirs de garçon, est masculine ; autant Ziki, ses tresses afro, ses robes colorées et ses courbes girondes, est féminine. La première est d’origine modeste alors que la seconde appartient à la classe moyenne. Leurs pères s’affrontent aux prochaines élections locales.

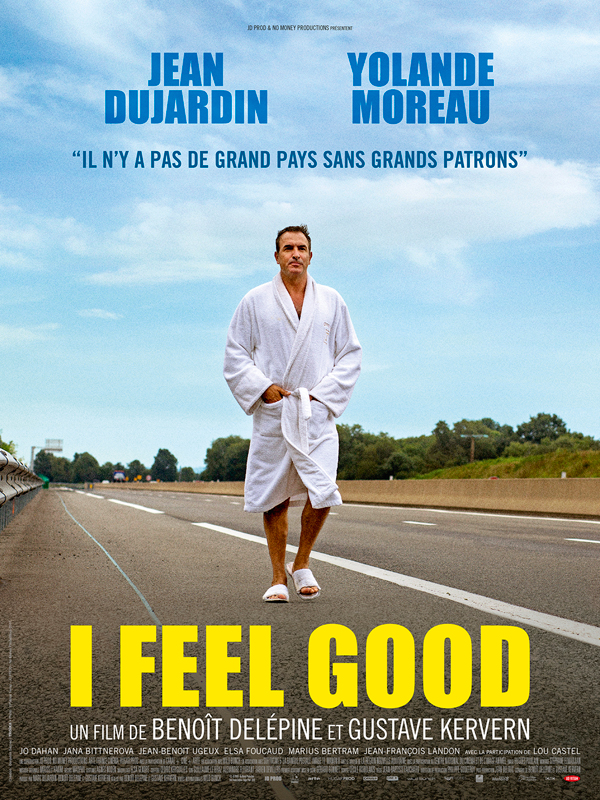

Kena et Ziki vivent dans le même quartier de Nairobi mais tout les sépare. Autant Kena, avec sa poitrine plate, ses pantalons informes et ses loisirs de garçon, est masculine ; autant Ziki, ses tresses afro, ses robes colorées et ses courbes girondes, est féminine. La première est d’origine modeste alors que la seconde appartient à la classe moyenne. Leurs pères s’affrontent aux prochaines élections locales. Jacques (Jean Dujardin) a un rêve : devenir riche comme Bill Gates ou Bernard Tapie, ses idoles. Même à bout de ressources – et en peignoir de bain – rien ne saurait l’en détourner.

Jacques (Jean Dujardin) a un rêve : devenir riche comme Bill Gates ou Bernard Tapie, ses idoles. Même à bout de ressources – et en peignoir de bain – rien ne saurait l’en détourner. Jeudi Saint de l’an de grâce 1789. Comme ses prédécesseurs avant lui, Louis XVI (Laurent Lafitte) lave les pieds des pauvres à Versailles. Ce sera la dernière fois. Car la Révolution éclate. En octobre 1789, une foule de femmes trempées par la pluie vient en délégation à Versailles et force le Roi et sa famille à les raccompagner à Paris.

Jeudi Saint de l’an de grâce 1789. Comme ses prédécesseurs avant lui, Louis XVI (Laurent Lafitte) lave les pieds des pauvres à Versailles. Ce sera la dernière fois. Car la Révolution éclate. En octobre 1789, une foule de femmes trempées par la pluie vient en délégation à Versailles et force le Roi et sa famille à les raccompagner à Paris. Dans les montagnes de l’arrière-pays niçois, les crimes se multiplient. L’inspecteur Kaplan (Frédéric Cerulli) a perdu sa femme et ses deux enfants. Il est bien décidé à retrouver le tueur en série. Il croit l’avoir identifié après la mort d’une randonneuse qu’il suspecte son frère d’avoir tué. Mais l’assassin n’est pas celui qu’il croit.

Dans les montagnes de l’arrière-pays niçois, les crimes se multiplient. L’inspecteur Kaplan (Frédéric Cerulli) a perdu sa femme et ses deux enfants. Il est bien décidé à retrouver le tueur en série. Il croit l’avoir identifié après la mort d’une randonneuse qu’il suspecte son frère d’avoir tué. Mais l’assassin n’est pas celui qu’il croit. Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne, vingt ans plus tôt, pour se réfugier en France. Ils se sont installés dans le Jura où Hakim travaille comme contremaître dans une scierie. Ils ont eu deux filles : Leïla, qui est montée à Paris suivre une formation de coiffeuse, et Nedjma.

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne, vingt ans plus tôt, pour se réfugier en France. Ils se sont installés dans le Jura où Hakim travaille comme contremaître dans une scierie. Ils ont eu deux filles : Leïla, qui est montée à Paris suivre une formation de coiffeuse, et Nedjma.