La famille Parr, toujours prête à sauver le monde avec ses super-pouvoirs et ses costumes en élastimère, est de retour : les parents Bob et Hélène, les enfants Violette, La Flèche et Jack-Jack. Mais le monde n’est toujours pas prêt à lui faire une place, qui met les super-héros et leurs encombrants pouvoirs au ban de la société. Jusqu’à ce qu’un milliardaire les prenne sous son aile et décide de les réhabiliter. Mais, pour y parvenir, il veut mettre Hélène en avant, reléguant Bob aux tâches ménagères.

La famille Parr, toujours prête à sauver le monde avec ses super-pouvoirs et ses costumes en élastimère, est de retour : les parents Bob et Hélène, les enfants Violette, La Flèche et Jack-Jack. Mais le monde n’est toujours pas prêt à lui faire une place, qui met les super-héros et leurs encombrants pouvoirs au ban de la société. Jusqu’à ce qu’un milliardaire les prenne sous son aile et décide de les réhabiliter. Mais, pour y parvenir, il veut mettre Hélène en avant, reléguant Bob aux tâches ménagères.

Quatorze ans après son premier opus, Les Indestructibles (pourquoi cette traduction de The Incredibles ?) est de retour, au point exact où il s’était arrêté, comme si le temps n’avait pas de prise sur les personnages inventés par Brad Bird, à la fois futuristes et vintage. Les critiques qui ont accueilli ce deuxième – car on ne doute pas qu’il y en ait un troisième – volet sont si élogieuses, le succès public si écrasant (bientôt six millions de spectateurs ce qui en fait le plus gros box office de l’année ex aequo avec Les Tuche 3) que c’est en tremblant qu’on soulèvera quelques réserves.

La première est structurelle : encore une suite. Une suite réalisée par ces studios Pixar qui s’étaient engagés à ne pas en faire et à concentrer leurs efforts sur la création originale. Mais la tentation était trop grande – et le succès trop prévisible – pour y résister. On invente donc une suite aux aventures de la gentille famille Parr.

Pour faire un film, il faut un scénario. On lit ici ou là que celui-ci est hors pair. Il nous a au contraire semblé d’une affligeante banalité. Il met des heures à s’ébranler, le temps d’une première séquence censée faire le lien avec l’épisode précédent – tant pis pour ceux qui l’ont oublié depuis belle lurette et chez qui cette première séquence n’éveillera aucun écho. Il convoque un Méchant, d’autant moins énigmatique qu’on a tôt fait de deviner son identité. Il multiplie les scènes d’action, dont là encore, on affirme, qu’on en a jamais vues d’aussi époustouflantes (Elastigirl contre le train fantôme) qui nous ont, au contraire semblé interminables et dont on sait sans risque de se tromper comment elles s’achèveront : Elastigirl sauvera de justesse le train et ses passagers innocents.

Et il y a la famille Parr, le principal argument de vente des Indestructibles. Mélanger super-héros et famille nucléaire nord-américaine middle-class était le coup de génie de Brad Bird. On était tombé sous le charme et – avouons-le quoi qu’il nous en coûte – on était ravi de les retrouver. Les parents, Rob et Hélène, sont joyeusement complémentaires, autant que leur morphologie est déroutante : il est taillé comme un champion de culturisme et elle a des fesses de danseuses de twerk. On voudrait nous faire avaler Les Indestructibles 2 comme un brûlot féministe qui renverse les préjugés de genre, donnant à la gentille épouse le premier rôle et reléguant le mâle macho aux fourneaux. Les enfants vivent, chacun à leur stade, les affres de leur âge : Violette est amoureuse, La Flèche peine sur ses exercices de maths et Jack-Jack teste ses premiers pouvoirs. Le problème est que c’est le troisième qui pique la vedette aux deux premiers – pourtant très justement croqués – au point de devenir, comme Scrat, l’écureuil de L’Âge de glace, le héros du film.

Reste la musique jazzy de Michael Giacchino, les voix incroyables de Holly Hunter (Hélène) et de Sarah Vowell (Violette) et le générique de fin. Mais cela ne suffit pas à faire de cette suite le chef d’œuvre que d’aucuns ont bien hardiment célébré.

La bande-annonce

Alex (Eric Judor) a quarante-trois ans ; mais il ne s’est toujours pas émancipé de sa mère (Brigitte Roüan) auprès de laquelle il travaille dans la petite entreprise de dépannage automobile qu’elle dirige. Irresponsable mais pas mauvais bougre, il est incapable de tenir ses engagements mais toujours prêt à rendre service.

Alex (Eric Judor) a quarante-trois ans ; mais il ne s’est toujours pas émancipé de sa mère (Brigitte Roüan) auprès de laquelle il travaille dans la petite entreprise de dépannage automobile qu’elle dirige. Irresponsable mais pas mauvais bougre, il est incapable de tenir ses engagements mais toujours prêt à rendre service.

En mars 2011, la Syrie plonge inexorablement dans la guerre civile. Nahla vit dans un petit appartement de Damas avec sa mère et ses deux sœurs cadettes. Elle exerce un petit boulot dans un magasin de prêt-à-porter et rêve d’une autre vie. Sa mère a organisé pour elle un projet de mariage avec un compatriote expatrié aux États-Unis. Mais leur rencontre tourne au fiasco et le fiancé lui préfère sa sœur.

En mars 2011, la Syrie plonge inexorablement dans la guerre civile. Nahla vit dans un petit appartement de Damas avec sa mère et ses deux sœurs cadettes. Elle exerce un petit boulot dans un magasin de prêt-à-porter et rêve d’une autre vie. Sa mère a organisé pour elle un projet de mariage avec un compatriote expatrié aux États-Unis. Mais leur rencontre tourne au fiasco et le fiancé lui préfère sa sœur. La famille Parr, toujours prête à sauver le monde avec ses super-pouvoirs et ses costumes en élastimère, est de retour : les parents Bob et Hélène, les enfants Violette, La Flèche et Jack-Jack. Mais le monde n’est toujours pas prêt à lui faire une place, qui met les super-héros et leurs encombrants pouvoirs au ban de la société. Jusqu’à ce qu’un milliardaire les prenne sous son aile et décide de les réhabiliter. Mais, pour y parvenir, il veut mettre Hélène en avant, reléguant Bob aux tâches ménagères.

La famille Parr, toujours prête à sauver le monde avec ses super-pouvoirs et ses costumes en élastimère, est de retour : les parents Bob et Hélène, les enfants Violette, La Flèche et Jack-Jack. Mais le monde n’est toujours pas prêt à lui faire une place, qui met les super-héros et leurs encombrants pouvoirs au ban de la société. Jusqu’à ce qu’un milliardaire les prenne sous son aile et décide de les réhabiliter. Mais, pour y parvenir, il veut mettre Hélène en avant, reléguant Bob aux tâches ménagères. Deux moyens-métrages d’une trentaine de minutes chacun

Deux moyens-métrages d’une trentaine de minutes chacun Lana a seize ans et elle s’ennuie à Kiryat-Yam, une station balnéaire sans âme, à une encablure d’Haïfa, dans le bar glauque que sa mère Irena, immigrée russe de fraiche date, a racheté sur le front de mer. L’arrivée de Tamar, une lointaine cousine, âgée de six ans à peine, qu’elle a la charge de surveiller, concourt à l’accabler.

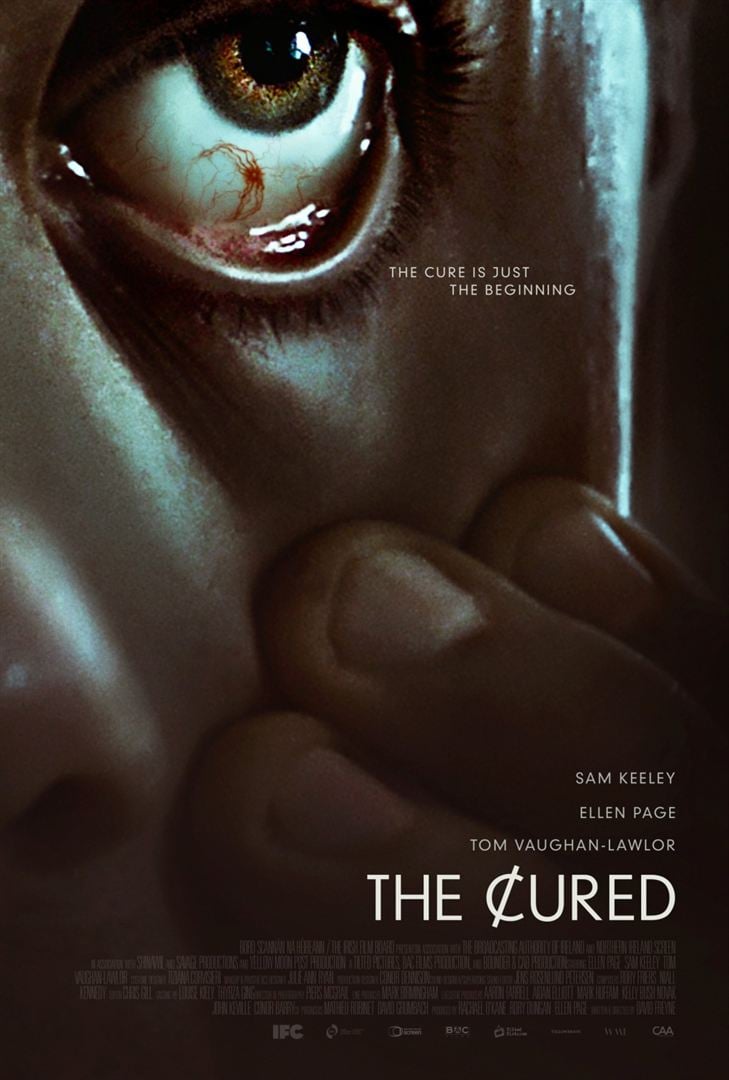

Lana a seize ans et elle s’ennuie à Kiryat-Yam, une station balnéaire sans âme, à une encablure d’Haïfa, dans le bar glauque que sa mère Irena, immigrée russe de fraiche date, a racheté sur le front de mer. L’arrivée de Tamar, une lointaine cousine, âgée de six ans à peine, qu’elle a la charge de surveiller, concourt à l’accabler. Quelques années plus tôt, le terrible virus Maze a transformé la quasi-totalité de l’humanité en zombies cannibales. Mais un vaccin a été trouvé, permettant de soigner les personnes infectées.

Quelques années plus tôt, le terrible virus Maze a transformé la quasi-totalité de l’humanité en zombies cannibales. Mais un vaccin a été trouvé, permettant de soigner les personnes infectées. Dix ans après Mamma Mia! voici sa suite. Elle aurait pu s’appeler Mamma Mia 2 ; mais aujourd’hui les suites ne sont plus numérotées. On ne parle pas de Mission impossible 6 – alors qu’on parlait pourtant du 2 ou du 3 – ni de Jurassic Park 5. Pourquoi ? Pour ne pas donner au gogo l’impression trop flagrante qu’il est face à un sequel qui n’a d’autre raison d’être que de capitaliser sur le succès commercial d’une franchise. Vous m’opposerez Les Indestructibles 2 et Hôtel Transylvanie 3 et vous aurez raison. Mais cela ne redonne pour autant pas beaucoup d’intérêt à ces suites dispensables.

Dix ans après Mamma Mia! voici sa suite. Elle aurait pu s’appeler Mamma Mia 2 ; mais aujourd’hui les suites ne sont plus numérotées. On ne parle pas de Mission impossible 6 – alors qu’on parlait pourtant du 2 ou du 3 – ni de Jurassic Park 5. Pourquoi ? Pour ne pas donner au gogo l’impression trop flagrante qu’il est face à un sequel qui n’a d’autre raison d’être que de capitaliser sur le succès commercial d’une franchise. Vous m’opposerez Les Indestructibles 2 et Hôtel Transylvanie 3 et vous aurez raison. Mais cela ne redonne pour autant pas beaucoup d’intérêt à ces suites dispensables. Des jeunes femmes sont tuées près d’une vieille usine dans le sud de la Chine en 1997. Yu Guowei en dirige la sécurité. L’officier Zhang l’associe à l’enquête de police.

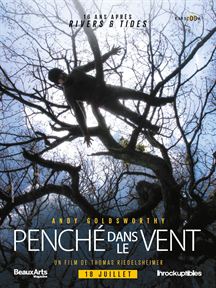

Des jeunes femmes sont tuées près d’une vieille usine dans le sud de la Chine en 1997. Yu Guowei en dirige la sécurité. L’officier Zhang l’associe à l’enquête de police. Photographe, sculpteur et performer mondialement connu, l’Écossais Andy Goldsworthy travaille la nature. La pluie, la pierre, l’argile : tels sont les materiaux dont il fait ses œuvres éphémères et changeantes au gré de la météo. Une rivière, un champ, une colline : tels sont les lieux où il les expose. Thomas Riedelsheimer lui avait consacré un premier documentaire en 2004. Voici le second.

Photographe, sculpteur et performer mondialement connu, l’Écossais Andy Goldsworthy travaille la nature. La pluie, la pierre, l’argile : tels sont les materiaux dont il fait ses œuvres éphémères et changeantes au gré de la météo. Une rivière, un champ, une colline : tels sont les lieux où il les expose. Thomas Riedelsheimer lui avait consacré un premier documentaire en 2004. Voici le second. Gina (Lindsay Burge) est hôtesse de l’air. La trentaine, elle vient de perdre son mari et tarde à se remettre de cette disparition. Une nuit, à Paris, dans un bar interlope, elle rencontre Jérôme (Damien Bonnard). Pour elle, c’est le coup de foudre. Elle décide de tout quitter, les Etats-Unis, son travail, pour s’installer à Paris. Mais pour lui, Gina est juste un coup d’un soir.

Gina (Lindsay Burge) est hôtesse de l’air. La trentaine, elle vient de perdre son mari et tarde à se remettre de cette disparition. Une nuit, à Paris, dans un bar interlope, elle rencontre Jérôme (Damien Bonnard). Pour elle, c’est le coup de foudre. Elle décide de tout quitter, les Etats-Unis, son travail, pour s’installer à Paris. Mais pour lui, Gina est juste un coup d’un soir.