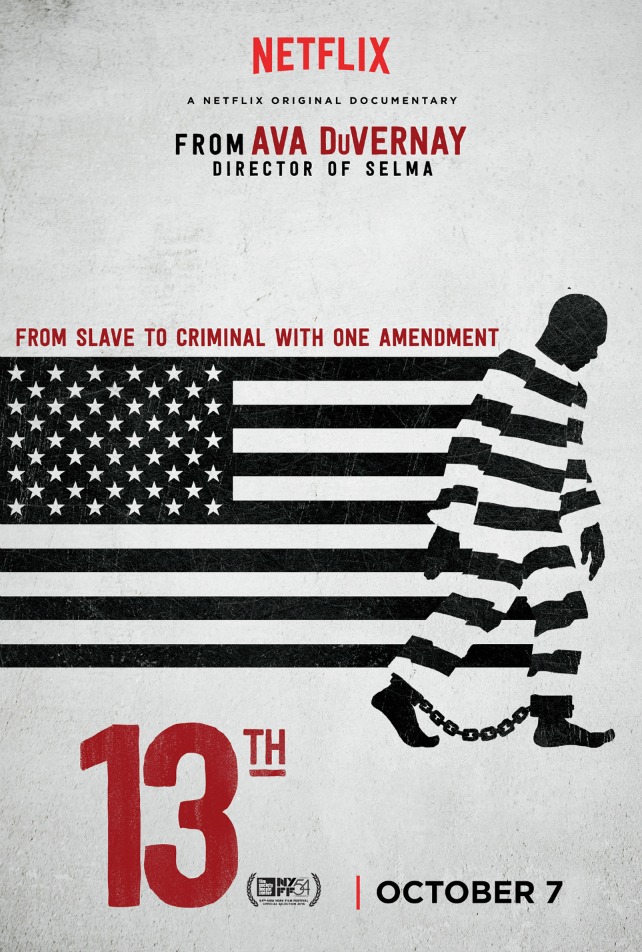

Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime.

Le treizième amendement de la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865. Il réserve toutefois une hypothèse : l’emprisonnement des individus condamnés pour crime.

Le documentaire militant d’Ava DuVernay, réalisatrice engagée de Selma (2014), soutient une thèse radicale : la population afro-américaine a troqué les chaînes de l’esclavage pour les barreaux des prisons.

Elle le démontre chiffres à l’appui, qui donnent froid dans le dos : si la population afro-américaine représente à peine 8 % de la population totale américaine, les prisonniers noirs-américains représentent à eux seuls plus de 40 % de la population carcérale. Autre chiffre plus impressionnant encore : si un Blanc sur dix-sept sera un jour emprisonné, un Noir sur trois court statistiquement le risque de l’être une fois dans sa vie.

Cette surreprésentation carcérale a des racines anthropologiques profondes : la peur du Noir, voleur et violeur, que le Blanc animalise dans son subconscient et imagine comme une bête menaçante et violente, incapable de dominer ses passions, criminelles. Ava DuVernay l’illustre par des extraits nombreux de Birth of a Nation, le premier blockbuster de l’histoire du cinéma, qui connut en 1915 un immense succès en développant des thèses profondément racistes.

Elle a aussi des causes plus récentes : la criminalisation de la consommation de drogue qui, à partir des années 80 et de la présidence de Ronald Reagan, multiplie les incarcérations. Un mouvement que les deux présidences démocrates de Bill Clinton, qui redoute d’apparaître « soft on crime », n’interrompra pas. Un quart des détenus sont aujourd’hui consommateurs ou trafiquants de drogues. De 500,000 en 1980, la population carcérale est ainsi passée à plus de 2,000,000 en 2012. Un système capitaliste profitable s’est créé (construction et entretien des prisons, fournitures, exploitation du travail quasi-gratuit des prisonniers…) qui résiste de toutes ses forces à la décrue des effectifs.

L’enquête menée tambours battants par Ava Duvernay est remarquablement documentée. Elle fait parfois penser aux réalisations de Michael Moore. Mais elle en présente comme elles les défauts. J’en relèverai deux.

Un de forme : après avoir annoncé le sujet qu’il traiterait – la surreprésentation des Noirs américains en prison – The 13th s’en éloigne pour en traiter d’autres, connexes mais distincts : l’emprisonnement comme politique sociale de lutte contre la pauvreté des Noirs comme des Blancs, les violences policières dont les Noirs sont victimes, l’essor du mouvement #BlackLivesMatter….

Un de fond : si la surreprésentation des Afro-américains en prison est évidente et scandaleuse, c’est friser avec le complotisme que de soutenir, comme le fait le documentaire, que le « système » américain a sciemment vidé de sa substance le treizième amendement pour maintenir la population noire en servitude.

Bertrand Tavernier nous fait voyager à travers le cinéma français des années 30 à 70 : ses réalisateurs (Becker, Renoir, Carné, Melville, Sautet), ses acteurs (Gabin) mais aussi ses compositeurs (Jaubert, Kosma).

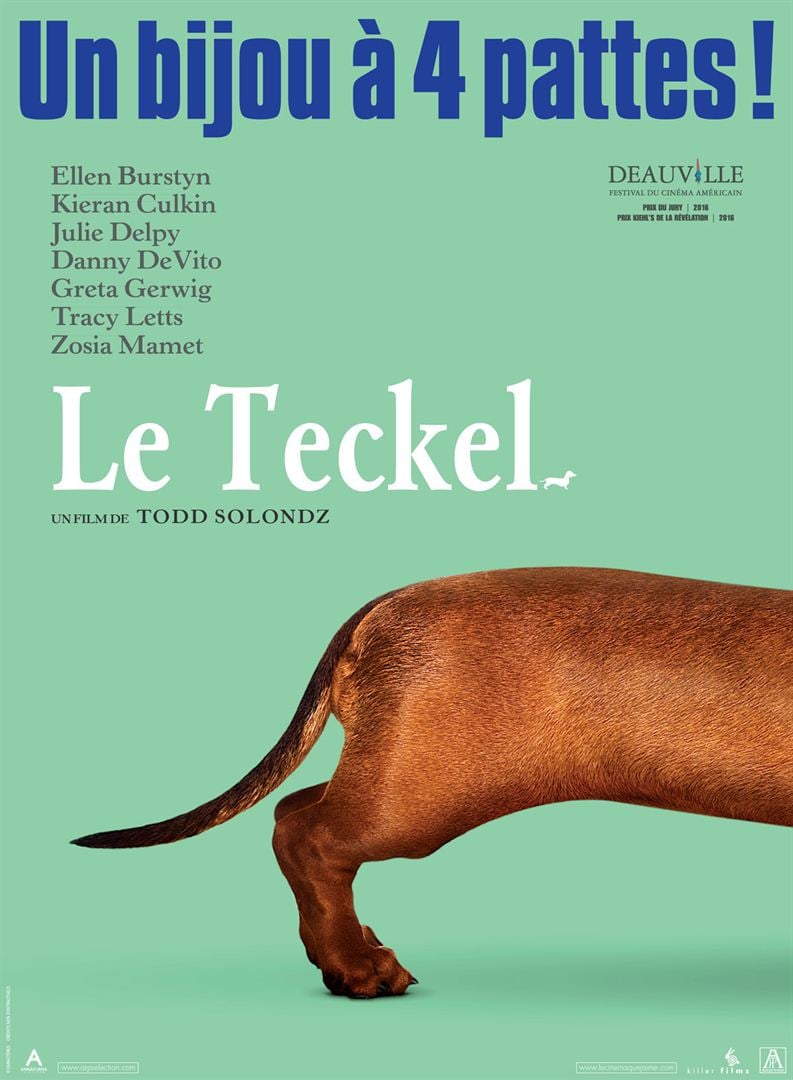

Bertrand Tavernier nous fait voyager à travers le cinéma français des années 30 à 70 : ses réalisateurs (Becker, Renoir, Carné, Melville, Sautet), ses acteurs (Gabin) mais aussi ses compositeurs (Jaubert, Kosma). Un teckel passe de maître en maître : un enfant qui récupère d’une leucémie, une jeune célibataire en week-end chez un couple trisomique, un professeur de cinéma désabusé, une vieille femme au crépuscule de sa vie.

Un teckel passe de maître en maître : un enfant qui récupère d’une leucémie, une jeune célibataire en week-end chez un couple trisomique, un professeur de cinéma désabusé, une vieille femme au crépuscule de sa vie. Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin.

Coup de cœur pour ce dessin animé français qu’un excellent bouche à oreille m’a convaincu d’aller voir et que j’aurais ignoré sinon, couturé d’a priori sur les dessins animés que je continue à cantonner à un public enfantin. Moitié hippie, moitié altermondialiste, un père décide d’éduquer ses six enfants loin de la société et de ses pollutions. Mais sa vie hors du monde est remise en cause lorsque sa femme se suicide. Contre l’avis de ses beaux-parents, il décide de se rendre aux funérailles en compagnie de ses enfants et d’exécuter les dernières volontés de la défunte.

Moitié hippie, moitié altermondialiste, un père décide d’éduquer ses six enfants loin de la société et de ses pollutions. Mais sa vie hors du monde est remise en cause lorsque sa femme se suicide. Contre l’avis de ses beaux-parents, il décide de se rendre aux funérailles en compagnie de ses enfants et d’exécuter les dernières volontés de la défunte. Rachel se remet difficilement d’un divorce douloureux. Elle passe tous les jours en train devant son ancienne maison qu’occupe désormais son ex-mari, sa compagne et leur bébé. Juste à côté, une autre maison abrite un jeune couple dont Rachel fantasme la vie parfaite. Jusqu’au jour où elle est témoin – ou croît l’être – d’une scène étonnante…

Rachel se remet difficilement d’un divorce douloureux. Elle passe tous les jours en train devant son ancienne maison qu’occupe désormais son ex-mari, sa compagne et leur bébé. Juste à côté, une autre maison abrite un jeune couple dont Rachel fantasme la vie parfaite. Jusqu’au jour où elle est témoin – ou croît l’être – d’une scène étonnante… Vous avez 40-50 ans ? Vous avez biberonné au Top 50 ? Vous avez adoré Joy Division, Duran Duran, Motörhead ? Les murs de votre chambre étaient tapissés des posters de David Bowie, Madonna ou Joe Jackson ? Alors vous adorerez « Sing Street » qui vous ramènera au temps des cheveux crêpés, des bottines et du fluo.

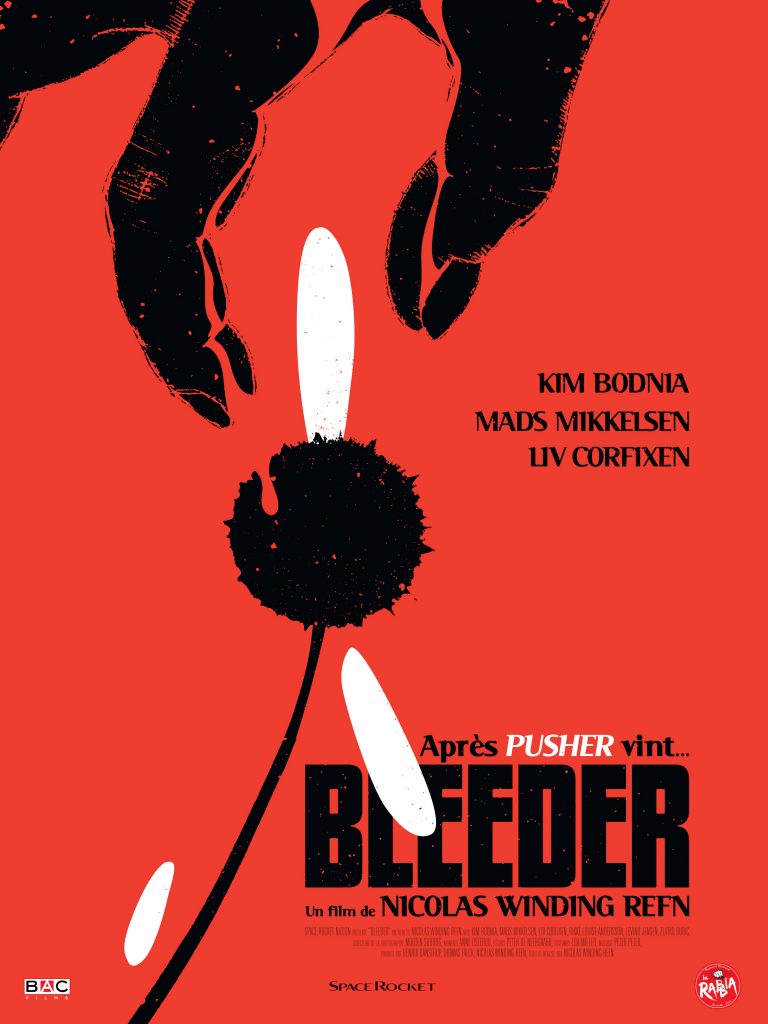

Vous avez 40-50 ans ? Vous avez biberonné au Top 50 ? Vous avez adoré Joy Division, Duran Duran, Motörhead ? Les murs de votre chambre étaient tapissés des posters de David Bowie, Madonna ou Joe Jackson ? Alors vous adorerez « Sing Street » qui vous ramènera au temps des cheveux crêpés, des bottines et du fluo. Tourné en 1999, le deuxième film de Nicolas Winding Refn était jusqu’alors inédit en France.

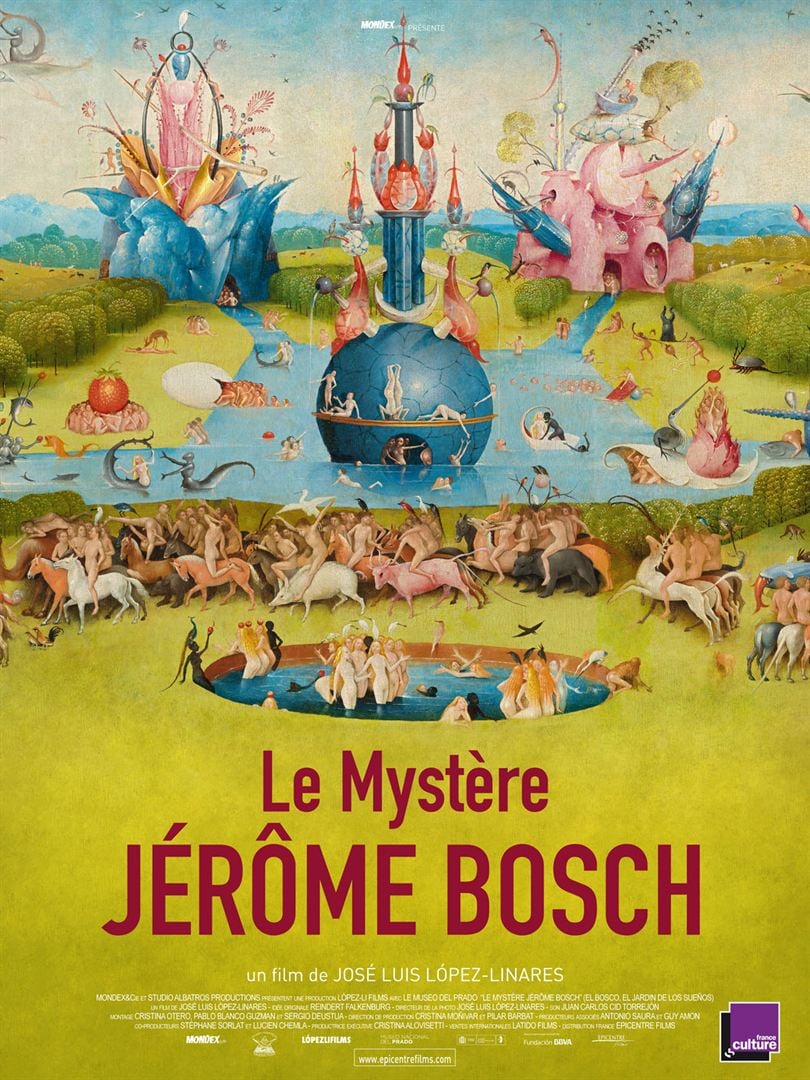

Tourné en 1999, le deuxième film de Nicolas Winding Refn était jusqu’alors inédit en France. Le Jardin des délices est sans doute l’œuvre la plus connue du peintre hollandais Jérôme Bosch. Réalisée au tout début du seizième siècle, elle est exposée au musée du Prado. C’est là que le documentariste José Luis López-Linares la filme. C’est là aussi qu’il interroge un curieux panels de stars mediatico-culturelles : Salman Rushdie, Michel Onfray, Renée Fleming…

Le Jardin des délices est sans doute l’œuvre la plus connue du peintre hollandais Jérôme Bosch. Réalisée au tout début du seizième siècle, elle est exposée au musée du Prado. C’est là que le documentariste José Luis López-Linares la filme. C’est là aussi qu’il interroge un curieux panels de stars mediatico-culturelles : Salman Rushdie, Michel Onfray, Renée Fleming… Nicole Garcia est une grande actrice. C’est aussi une grande réalisatrice qui signe avec ce beau « Mal de pierres » son huitième film. Elle choisit d’adapter un roman de Milena Agus que j’avais lu il y a quelques années et dont j’avais gardé un souvenir ému.

Nicole Garcia est une grande actrice. C’est aussi une grande réalisatrice qui signe avec ce beau « Mal de pierres » son huitième film. Elle choisit d’adapter un roman de Milena Agus que j’avais lu il y a quelques années et dont j’avais gardé un souvenir ému.