Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.

Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.

En 1962, Brigitte Bardot est au sommet de sa gloire. Mais sa célébrité se retourne contre elle. Elle est sortie essorée du tournage de La Vérité avec Clouzot ; sa séparation avec Jacques Charrier, dont elle a eu un enfant début 1960, et son idylle avec Sami Frey font scandale ; BB se remet lentement d’une tentative de suicide.

C’est précisément ce sujet-là que Louis Malle entend traiter sur un mode quasi documentaire. Le jeune réalisateur a trente ans à peine ; mais il a déjà tourné Ascenseur pour l’échafaud et Zazie dans le métro. Il co-écrit le scénario avec Jean-Paul Rappeneau. Pour interpréter le compagnon de la star, il choisit une autre star, Marcello Mastroianni, qui vient de tourner La Dolce Vita avec Fellini et La Notte avec Antonioni, excusez du peu….

BB a rarement été aussi séduisante, en vichy à carreaux, cheveux longs et blonds, sensuellement dénoués ou montés en choucroute, ballerines au pied. Quant à Marcello, la petite quarantaine, il est sexy en diable. Le couple est d’ailleurs paradoxalement glamourisé par la mise en scène de Louis Malle et par sa photographie, alors que son scénario souligne au contraire les effets délétères de cette célébrité.

À cause de son casting, à cause de son sujet, Vie privée est bien entendu un film mythique que je suis content d’avoir vu. Mais ce n’en est pas moins un film raté qui n’a pas laissé de trace marquante dans l’histoire du cinéma. Malgré le talent de ses acteurs et celui de son réalisateur, le film fait flop. Le scénario est languissant, sans réel enjeu ; on ne sent aucune alchimie entre les deux acteurs et on peine à comprendre la passion qui est censée les lier ; et on n’éprouve aucune pitié pour le double autobiographique de BB, piégée par sa jolie frimousse.

À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite.

À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite. Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.

Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.

En 1968, un an après

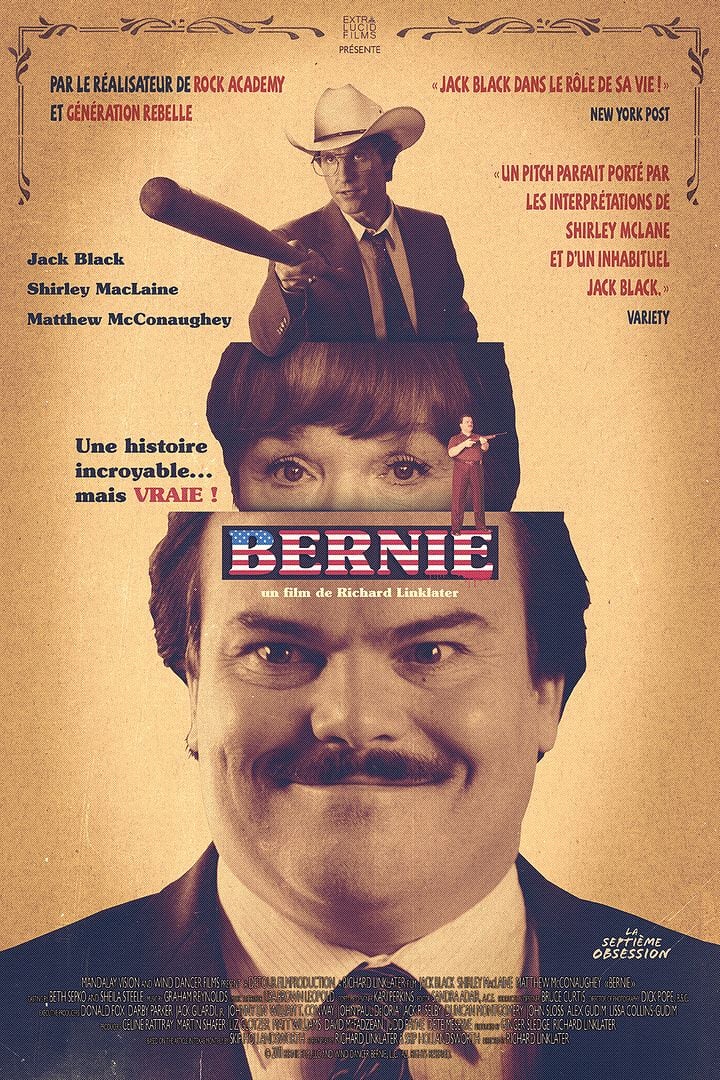

En 1968, un an après  La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie. Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements.

Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements. Claire Lescot, une cantatrice adulée, repousse tous les hommes qui lui font la cour. Sa froideur désespère l’un de ses sigisbées, le savant Einar Norsen, qui, fou d’amour , après une ultime rebuffade, précipite son bolide dans la Seine. Son suicide fait scandale. D’autant que le lendemain, Claire Lescot devant une foule haineuse, se produit au théâtre des Champs-Elysées dans un récital que la décence aurait dû la convaincre d’annuler.

Claire Lescot, une cantatrice adulée, repousse tous les hommes qui lui font la cour. Sa froideur désespère l’un de ses sigisbées, le savant Einar Norsen, qui, fou d’amour , après une ultime rebuffade, précipite son bolide dans la Seine. Son suicide fait scandale. D’autant que le lendemain, Claire Lescot devant une foule haineuse, se produit au théâtre des Champs-Elysées dans un récital que la décence aurait dû la convaincre d’annuler.