Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés.

Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés.

Le dernier film de Ken Loach sera-t-il le dernier ? À quatre-vingt-sept ans, l’infatigable réalisateur britannique est de retour. Et il continue de creuser la même veine. Sa longévité, sa constance, l’imminence de son inéluctable disparition font penser à Woody Allen. Mais les ressemblances s’arrêtent là. Woody Allen est à droite, Ken Loach (très) à gauche. L’un saute d’un continent à l’autre pour truffer de bons mots les coucheries sans conséquences d’une classe d’hyper-privilégiés alors que l’autre, les pieds à jamais enfoncés dans l’humus pluvieux du nord de l’Angleterre, nous arrache des sanglots en glorifiant la résilience du lumpenprolétariat. Les scandales sexuels dans lesquels le premier s’est englué en ont fait un paria, ostracisé par les studios hollywoodiens et les grands festivals alors que le second, bi-palmé (en 2006 pour Le vent se lève et en 2016 pour Moi, Daniel Blake), est devenu la coqueluche d’un public bien-pensant.

The Old Oak ne contient aucune surprise. C’est sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Il réjouira tous ceux – et ils sont nombreux – qui aiment sincèrement le cinéma généreux de Ken Loach et de son scénariste attitré, Pau Laverty, qui, une fois encore, signe un scénario millimétré. Plaira-t-il pour autant aux grincheux qui, comme moi, ont le cœur trop endurci pour fondre sur commande et qui surtout reprochent au vieux cinéaste de nous resservir toujours la même formule ?

Le cinéma de Ken Loach a une immense qualité : il sonne juste. Même si parfois, les dialogues au pub, dans cet Anglais si déformé qu’on peine à le comprendre, sont un peu trop calibrés, chaque personnage se voyant assigner la fonction d’incarner un point de vue – celui du raciste hostile à tout corps étranger, celui du Bon Samaritain prêt à accueillir toute la misère du monde, celui de l’arbitre qui cherche à concilier ces positions inconciliables – l’ensemble n’en dégage pas moins un parfum unique d’authenticité, porté par l’interprétation aux petits oignons des deux interprètes principaux : Dave Turner en bloc de tendresse humaine – qui rappelle Daniel Blake et toute une généalogie de héros loachiens courageux – et la jeune et fraîche Ebla Mari, entre lesquels Ken Loach nous épargne une idylle amoureuse qui aurait été particulièrement artificielle.

The Old Oak pose une question d’une brûlante actualité, dans le nord Angleterre comme dans la France dite « périphérique » : les plus défavorisés, ceux que la vie, le chômage, l’alcool, la solitude ont brisés, au lieu de se révolter contre le système qui les opprime, ne déversent-ils pas leur rancœur contre plus faibles qu’eux ? Le racisme n’est-il pas devenu l’opium du peuple ?

La façon dont le débat est posé au début du film est aussi simple que pertinente : les « Anglais de souche », bas du front (national ?) et sérieusement alcoolisés, qui voient débarquer dans leur rue des réfugiés syriens demandent aux services sociaux : « Pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi ces réfugiés syriens bénéficient-ils d’une aide financière et matérielle à laquelle nous, Anglais de souche victimes de la crise, n’avons pas droit ? »

Jamais dans The Old Oak, on n’évoque le Rassemblement national ou ses avatars britanniques, UKIP, le BNP, le BNF…. Mais jamais non plus une réponse convaincante n’est apportée à la question posée. Et c’est là que le bât blesse. Le questionnement politique ô combien pertinent soulevé par Loach se dissout dans une mélasse mielleuse. La gentillesse innée des protagonistes est la solution à tous les maux. Cette morale naïvement rousseauiste est cinématographiquement très efficace ; car elle est l’occasion de scènes profondément touchantes qui attendriront même les plus grincheux comme moi. Pour autant, si on s’astreint à un minimum de distance critique, force est de trouver à ce film un goût de trop-peu, un manque d’exigence, une tendance critiquable à préférer nous faire pleurer que réfléchir.

La bande-annonce

Gabriel Laurens, un détective privé spécialisé dans la filature des couples adultères, vient de perdre sa vieille mère quand sa nièce, Jade vient lui annoncer le décès de son frère jumeau dans de mystérieuses circonstances. Sur l’insistance de Jade, Gabriel accepte de la raccompagner chez elle, dans une luxueuse demeure à la frontière espagnole, et de mener l’enquête.

Gabriel Laurens, un détective privé spécialisé dans la filature des couples adultères, vient de perdre sa vieille mère quand sa nièce, Jade vient lui annoncer le décès de son frère jumeau dans de mystérieuses circonstances. Sur l’insistance de Jade, Gabriel accepte de la raccompagner chez elle, dans une luxueuse demeure à la frontière espagnole, et de mener l’enquête.

Hans Blix est un diplomate suédois qui a consacré sa vie à la défense de la paix. Il est surtout connu comme le chef de la mission onusienne de contrôle du désarmement en Irak qui, en 2003, résistant à l’incroyable pression des faucons néoconservateurs de Washington, a refusé de conclure à l’existence d’armes de destruction massive en Irak.

Hans Blix est un diplomate suédois qui a consacré sa vie à la défense de la paix. Il est surtout connu comme le chef de la mission onusienne de contrôle du désarmement en Irak qui, en 2003, résistant à l’incroyable pression des faucons néoconservateurs de Washington, a refusé de conclure à l’existence d’armes de destruction massive en Irak. La Comédie humaine raconte trois histoires qui se déroulent de nos jours à Tokyo et dont les héros de chacune sont des personnages secondaires des autres. Dans la première, deux femmes, la trentaine, se rencontrent par un concours de circonstances à un spectacle de danse, sympathisent et échangent des confidences sur leurs vies sentimentales chaotiques. Dans la deuxième, une photographe sans talent prépare son premier vernissage qui tourne au fiasco. Dans la troisième, un jeune marié, fauché par un camion-poubelle, est amputé du bras droit et souffre du syndrome du membre fantôme.

La Comédie humaine raconte trois histoires qui se déroulent de nos jours à Tokyo et dont les héros de chacune sont des personnages secondaires des autres. Dans la première, deux femmes, la trentaine, se rencontrent par un concours de circonstances à un spectacle de danse, sympathisent et échangent des confidences sur leurs vies sentimentales chaotiques. Dans la deuxième, une photographe sans talent prépare son premier vernissage qui tourne au fiasco. Dans la troisième, un jeune marié, fauché par un camion-poubelle, est amputé du bras droit et souffre du syndrome du membre fantôme. Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés.

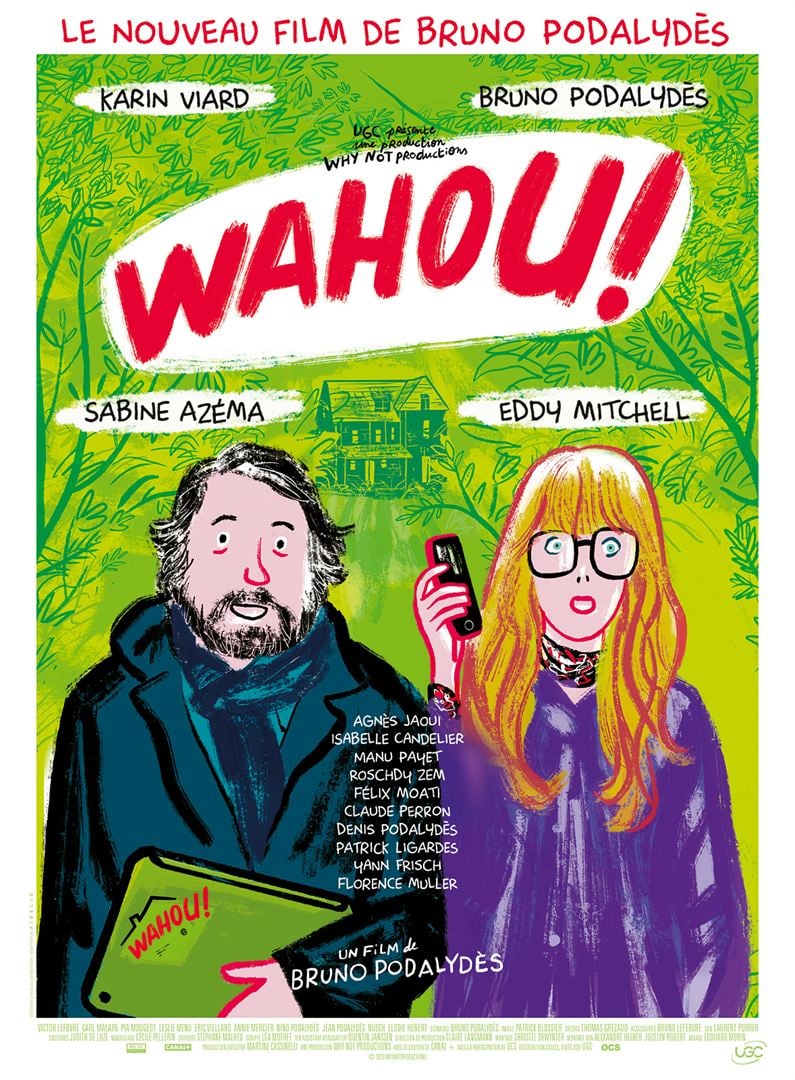

Dans une ancienne cité minière du nord-est de l’Angleterre frappée par la crise, deux misères se percutent : celle des habitants de longue date, paupérisés par le chômage, et celle des récents immigrés syriens chassés par la guerre. Le seul lieu de sociabilité du village est un pub décrépi, The Old Oak. Son propriétaire taiseux, TJ Ballantyne (Dave Turner) se lie d’amitié avec Yara (Ebla Mari) une jeune Syrienne passionnée de photographie. Ensemble ils vont tenter de vaincre les préjugés qui séparent les deux communautés. Deux conseillers immobiliers (Bruno Podalydès et Karin Viard), employés par l’agence Wahou ! essaient de vendre à des acheteurs réticents deux biens : une vieille maison pleine de charme de la fin du XIXème, mais nécessitant de lourds travaux et située au-dessus d’une voie ferrée, et des appartements petits, sans charme mais fonctionnels d’un immeuble construit de fraîche date dans le prétendu « triangle d’or de Bougival ».

Deux conseillers immobiliers (Bruno Podalydès et Karin Viard), employés par l’agence Wahou ! essaient de vendre à des acheteurs réticents deux biens : une vieille maison pleine de charme de la fin du XIXème, mais nécessitant de lourds travaux et située au-dessus d’une voie ferrée, et des appartements petits, sans charme mais fonctionnels d’un immeuble construit de fraîche date dans le prétendu « triangle d’or de Bougival ».

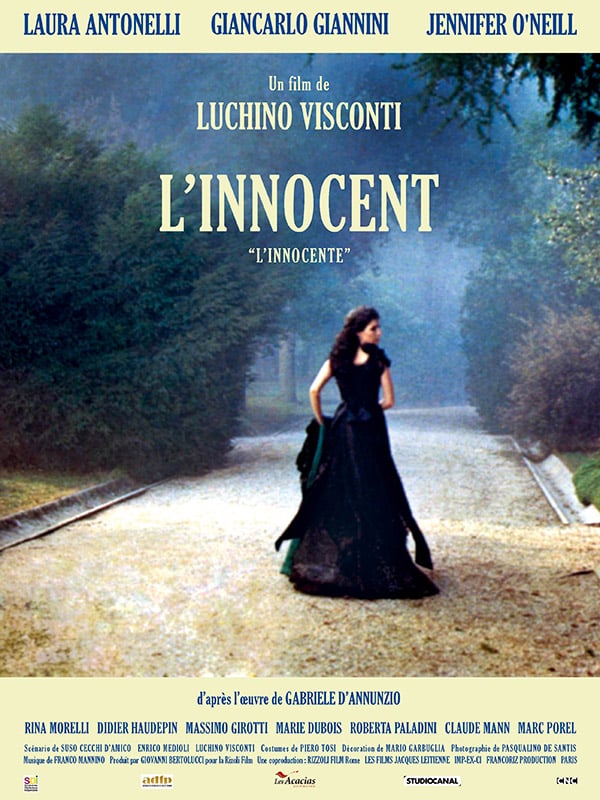

Hasard ou coïncidence ? J’ai vu coup sur coup deux films de Luchino Visconti que diffusaient deux cinémas d’art et d’essai du Quartier Latin dans le cadre de deux rétrospectives différentes.

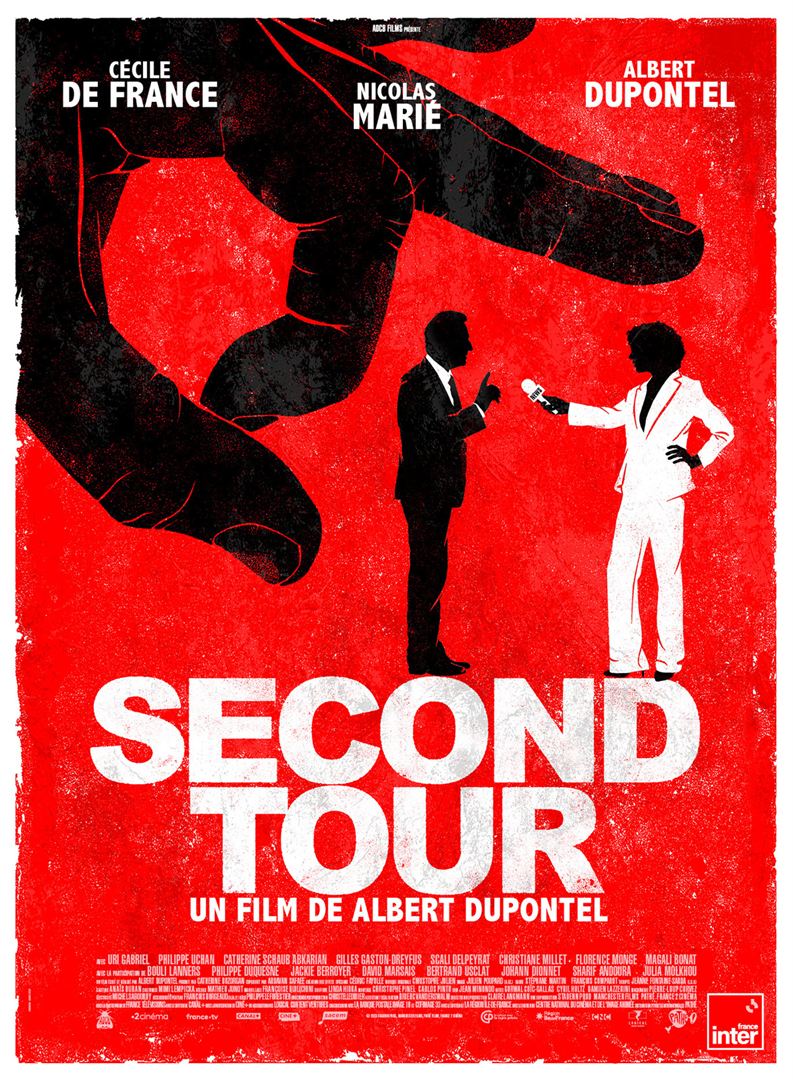

Hasard ou coïncidence ? J’ai vu coup sur coup deux films de Luchino Visconti que diffusaient deux cinémas d’art et d’essai du Quartier Latin dans le cadre de deux rétrospectives différentes. Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret.

Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret. Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver.

Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver. En 1953, à New York, William Lee (Peter Weller, devenu alors récemment célèbre dans le rôle titre de Robocop) replonge dans la drogue quand sa femme (Judy Davis) le convainc , comme elle le faisait jusqu’alors en cachette, de s’injecter l’insecticide qui lui est fourni par la société qui l’emploie comme exterminateur. La consultation d’un charlatan, le Dr Benway (Roy Scheider, garde-côte d’anthologie dans Les Dents de la mer), qui au lieu de soigner son addiction l’y enfonce, le désoriente encore un peu plus. Après avoir tué accidentellement sa femme, Lee se retrouve en Interzone, un Maghreb de cauchemar dont Lee serait devenu l’agent involontaire. Il y tape ses rapports sur des machines à écrire mi-mécaniques, mi-organiques qui se révèlent posséder une vie à part entière.

En 1953, à New York, William Lee (Peter Weller, devenu alors récemment célèbre dans le rôle titre de Robocop) replonge dans la drogue quand sa femme (Judy Davis) le convainc , comme elle le faisait jusqu’alors en cachette, de s’injecter l’insecticide qui lui est fourni par la société qui l’emploie comme exterminateur. La consultation d’un charlatan, le Dr Benway (Roy Scheider, garde-côte d’anthologie dans Les Dents de la mer), qui au lieu de soigner son addiction l’y enfonce, le désoriente encore un peu plus. Après avoir tué accidentellement sa femme, Lee se retrouve en Interzone, un Maghreb de cauchemar dont Lee serait devenu l’agent involontaire. Il y tape ses rapports sur des machines à écrire mi-mécaniques, mi-organiques qui se révèlent posséder une vie à part entière. Sous la pression de ses parents, Saïd accepte de se marier avec Hadjira. Les deux mariés ont l’un et l’autre un lourd passif : lui est homosexuel qui n’a jamais eu le courage de faire son coming out, elle ne s’est jamais remise d’une liaison toxique avec un dealer qui l’a conduite jusqu’à la prison. Compte tenu de ces lourdes hypothèques, quel avenir pour leur couple ?

Sous la pression de ses parents, Saïd accepte de se marier avec Hadjira. Les deux mariés ont l’un et l’autre un lourd passif : lui est homosexuel qui n’a jamais eu le courage de faire son coming out, elle ne s’est jamais remise d’une liaison toxique avec un dealer qui l’a conduite jusqu’à la prison. Compte tenu de ces lourdes hypothèques, quel avenir pour leur couple ?