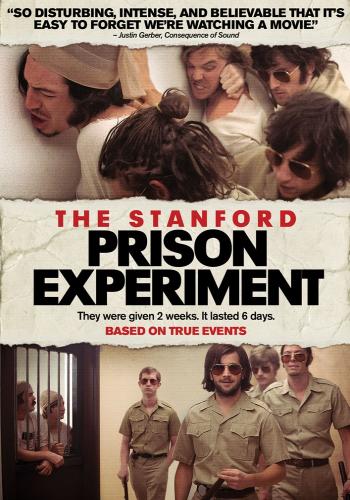

En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies.

En 1971, à l’université de Stanford en Californie, le professeur Zimbardo a mené une expérience qui a mal tourné. Son hypothèse de travail était que la situation est plus déterminante que la personnalité des individus pour influencer leur comportement. Pour la démontrer il a réparti aléatoirement une population de dix-huit étudiants, recrutés par petites annonces, en deux groupes : un groupe de gardiens et un groupe de prisonniers. Les premiers, abusant de l’autorité arbitraire qui leur est conférée, vont très vite faire preuve de sadisme tandis que la plupart des seconds ont accepté les humiliations qu’ils ont subies.

L’expérience du professeur Zimbardo a défrayé la chronique. Elle divise encore la communauté scientifique qui remet en cause son protocole et ses conclusions. Elle a beaucoup inspiré le cinéma. Un film allemand a été tourné en 2001 par Olivier Hirschbiegel, le réalisateur de La Chute, tiré de Black Box, un roman de Marco Giordano très librement inspiré des faits. Ce film a d’ailleurs fait l’objet d’un remake américain en 2010 avec Adrien Brody.

Le film de 2015 de Kyle Patrick Alvarez rassemble autour de Billy Crudup qui interprète le professeur Zimbardo quelques uns des jeunes talents prometteurs de Hollywood : Tye Sheridan, qui jouera trois ans plus tard le rôle principal de Ready Player One de Steven Spielbergh, Ezra Miller, le héros inquiétant de We Need to Talk About Kevin, Olivia Thirlby…

The Prison Experiment a une grande qualité : sa fidélité aux faits qu’il reproduit scrupuleusement jusqu’à la tenue des matons, qui portaient des lunettes de soleil réfléchissantes pour éviter toute interaction visuelle avec les prisonniers, habillés d’une blouse, coiffés d’un bas nylon, désignés par leur matricule. Pendant les six jours que durera l’expérience, la tension montera, devenant vite irrespirable, illustrant ce que Zimbardo théorisera plus tard sous le nom révélateur d’effet Lucifer : n’importe quel individu placé dans une situation d’autorité peut se transformer en monstre sadique.

Mais cette fidélité est paradoxalement la principale faiblesse d’un film qui donne le sentiment, une fois terminé, qu’on aurait mieux utiliser son temps à lire la notice Wikipédia consacrée à l’expérience de Stanford plutôt qu’à le regarder.

L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre.

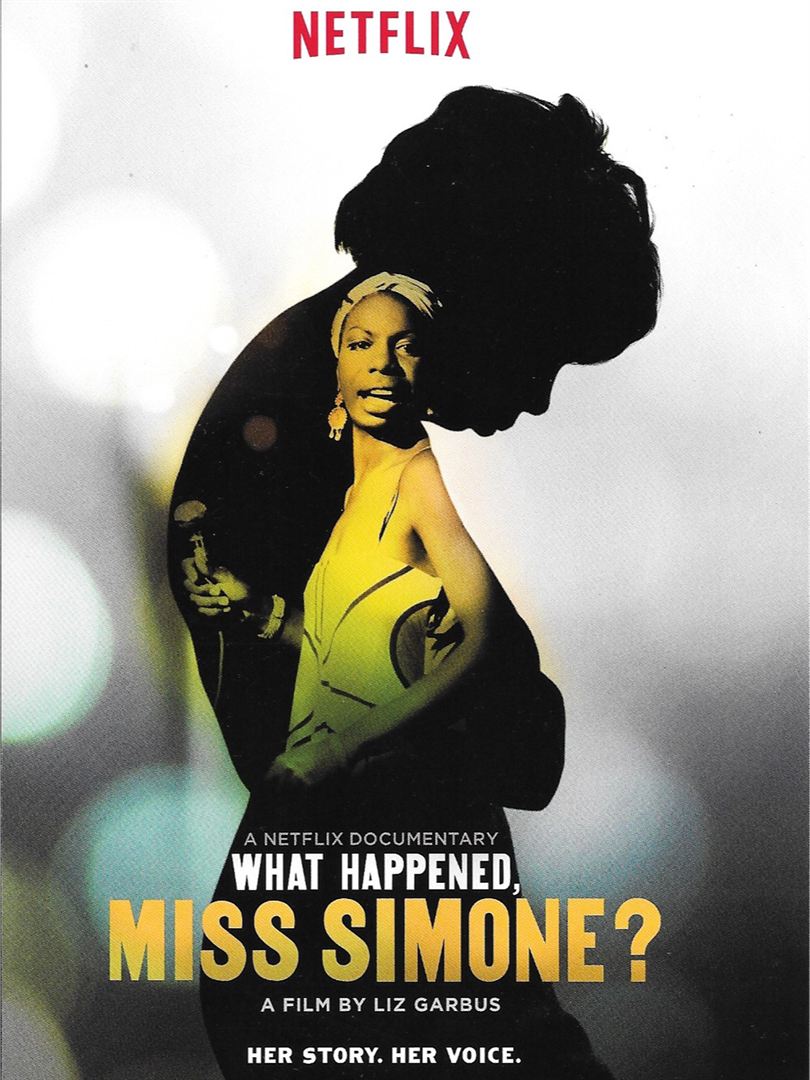

L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre. Nina Simone fut sans doute l’une des plus grandes chanteuses de jazz. On lui doit quelques uns des standards les plus connus du siècle dernier : My Baby Just Cares for Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Put a Spell on You… Mais ce fut aussi une rebelle, victime du racisme et des violences conjugales, atteinte de troubles bipolaires tardivement diagnostiqués, qui s’engagea sans retenue dans la lutte contre les discriminations au risque de compromettre sa carrière.

Nina Simone fut sans doute l’une des plus grandes chanteuses de jazz. On lui doit quelques uns des standards les plus connus du siècle dernier : My Baby Just Cares for Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Put a Spell on You… Mais ce fut aussi une rebelle, victime du racisme et des violences conjugales, atteinte de troubles bipolaires tardivement diagnostiqués, qui s’engagea sans retenue dans la lutte contre les discriminations au risque de compromettre sa carrière. Egocentrique et prétentieuse, Camille, la trentaine, a une (très) haute d’idée d’elle-même, de sa beauté, de son intelligence et de la vie merveilleuse qu’elle pourrait avoir loin de la France qu’elle juge trop médiocre pour elle. Aussi décide-t-elle de partir au Royaume-Uni pour y épouser le prince Harry.

Egocentrique et prétentieuse, Camille, la trentaine, a une (très) haute d’idée d’elle-même, de sa beauté, de son intelligence et de la vie merveilleuse qu’elle pourrait avoir loin de la France qu’elle juge trop médiocre pour elle. Aussi décide-t-elle de partir au Royaume-Uni pour y épouser le prince Harry. Amis de toujours, divorcé pour le premier ou sur le point de l’être pour le second, Antoine (Vincent Cassel) et Laurent (François Cluzet) passent leurs vacances en Corse. Leurs filles les accompagnent : Marie (Alice Isaaz), dix-huit ans, et Louna (Lola Le Lann), dix-sept. Tandis que Marie prend du bon temps sur la plage, Louna, plus romantique, se met en tête de séduire le père de son amie.

Amis de toujours, divorcé pour le premier ou sur le point de l’être pour le second, Antoine (Vincent Cassel) et Laurent (François Cluzet) passent leurs vacances en Corse. Leurs filles les accompagnent : Marie (Alice Isaaz), dix-huit ans, et Louna (Lola Le Lann), dix-sept. Tandis que Marie prend du bon temps sur la plage, Louna, plus romantique, se met en tête de séduire le père de son amie. Il y a deux façons de considérer La Sapienza d’Eugène Green.

Il y a deux façons de considérer La Sapienza d’Eugène Green. À Francfort, à la fin des années cinquante, un jeune procureur enquête sur les crimes contre l’humanité commis à Auschwitz. Dix ans après le procès de Nuremberg, c’est la première fois que la justice allemande accepte de regarder son passé en face.

À Francfort, à la fin des années cinquante, un jeune procureur enquête sur les crimes contre l’humanité commis à Auschwitz. Dix ans après le procès de Nuremberg, c’est la première fois que la justice allemande accepte de regarder son passé en face. Le Challat de Tunis est un documenteur, une enquête menée par une réalisatrice dans les rues de Tunis qui entremêle la réalité et la fiction.

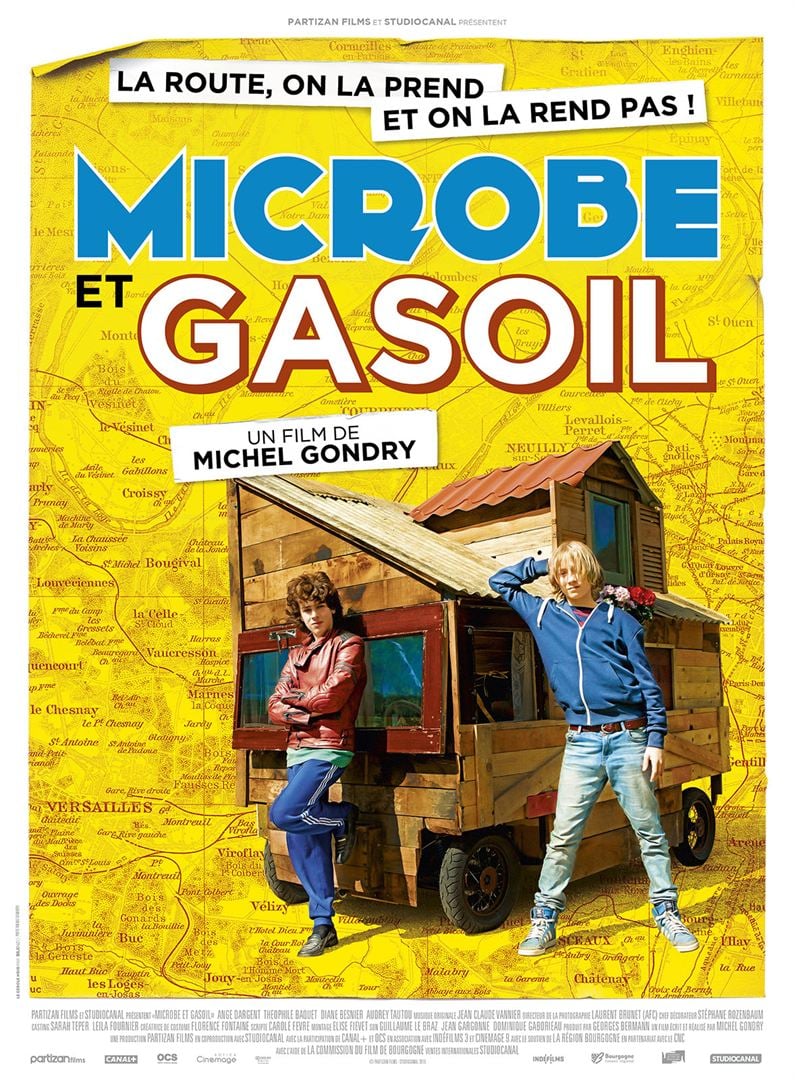

Le Challat de Tunis est un documenteur, une enquête menée par une réalisatrice dans les rues de Tunis qui entremêle la réalité et la fiction. Tous deux élèves en quatrième, parias des cours de récré, Daniel et Théo sympathisent au premier regard. Le chétif Daniel est surnommé Microbe par ses camarades. Le grand Théo n’est pas à meilleure enseigne : les effluves de carburant qui l’accompagnent au collège après qu’il aide chaque matin son père dans son travail lui valent le sobriquet guère flatteur de Gasoil.

Tous deux élèves en quatrième, parias des cours de récré, Daniel et Théo sympathisent au premier regard. Le chétif Daniel est surnommé Microbe par ses camarades. Le grand Théo n’est pas à meilleure enseigne : les effluves de carburant qui l’accompagnent au collège après qu’il aide chaque matin son père dans son travail lui valent le sobriquet guère flatteur de Gasoil. Sur le papier Beyond Clueless s’annonçait jubilatoire. Un documentaire qui plonge dans le teen movies, qui monte des extraits de plus de 270 films du genre, qui en scande les principales étapes (la rentrée des classes, les soirées alcoolisées, le bal de fin d’année…) et en décline les grandes thématiques : la difficile intégration, la transgression, la découverte de la sexualité, la maturité… Ça donne envie !

Sur le papier Beyond Clueless s’annonçait jubilatoire. Un documentaire qui plonge dans le teen movies, qui monte des extraits de plus de 270 films du genre, qui en scande les principales étapes (la rentrée des classes, les soirées alcoolisées, le bal de fin d’année…) et en décline les grandes thématiques : la difficile intégration, la transgression, la découverte de la sexualité, la maturité… Ça donne envie !