Bécassine (Emeline Bayart) est née dans un foyer modeste. Son oncle Corentin (Michel Vuillermoz) tente sans y parvenir à la guérir de son indécrottable naïveté. Bécassine n’a qu’un rêve : quitter sa Bretagne natale et découvrir la capitale. Mais, en chemin, elle est recrutée par la marquise de Grand-air (Karin Viard) et par M. Proey-Minans (Denis Podalydès) qui viennent d’adopter la fille de leur jardinier. Bécassine va se révéler une nourrice aimante et une domestique pleine de ressources tandis que ses maîtres ont maille à partir avec un marionnettiste grec peu scrupuleux (Bruno Podalydès).

Bécassine (Emeline Bayart) est née dans un foyer modeste. Son oncle Corentin (Michel Vuillermoz) tente sans y parvenir à la guérir de son indécrottable naïveté. Bécassine n’a qu’un rêve : quitter sa Bretagne natale et découvrir la capitale. Mais, en chemin, elle est recrutée par la marquise de Grand-air (Karin Viard) et par M. Proey-Minans (Denis Podalydès) qui viennent d’adopter la fille de leur jardinier. Bécassine va se révéler une nourrice aimante et une domestique pleine de ressources tandis que ses maîtres ont maille à partir avec un marionnettiste grec peu scrupuleux (Bruno Podalydès).

Gaston Lagaffe, Lucky Lucke, Astérix, Spirou, les Bidochon, les Schtroumpfs… il n’est quasiment aucun héros de bande dessinée française (et belge) qui n’ait donné lieu, avec un succès variable, à son adaptation cinématographique. La recette est paresseuse qui consiste à parier sur leur popularité pour espérer attirer les foules. C’est exactement le même principe qu’Avengers et ses avatars suivent d’ailleurs aux Etats-Unis.

Sans doute le même soupçon d’opportunisme peut-il peser contre le dernier film de Bruno Podalydès. Sauf que le réalisateur de Versailles Rive gauche, Liberté-Oléron et Adieu Berthe n’est pas le premier venu, qui a tissé depuis plus de vingt ans, une œuvre d’une grande cohérence caractérisée par son humour décalé et sa grande tendresse. Aussi, qu’on lui ait confié le soin de porter à l’écran cette icône de la culture populaire n’est-il pas sans pertinence.

Témoignage de la collision de deux mondes, de deux classes, le bon sens de la paysannerie d’un côté, la sophistication de la bourgeoisie urbaine en plein essor qui découvre avec ravissement le confort de la modernité (l’automobile, l’électricité, l’eau courante…), Bécassine née en 1905 de la plume de Jacqueline Rivière et de Joseph Pinchon est un personnage de son temps, cette Belle-Epoque que Bruno Podalydès avait déjà filmée en adaptant l’œuvre de Gaston Leroux (Le Mystère de la chambre jaune, Le Parfum de la dame en noir). Mais c’est aussi un personnage intemporel qui, comme Tintin, séduit les petits et les grands à travers les âges.

Le personnage a deux volets. À première vue, c’est une cruche, une bécasse. Quelques bretons régionalistes bas du front s’y sont arrêtés pour critiquer sans l’avoir vu ce film, invoquant une scandaleuse atteinte à leur identité picrocholine. Mais si Bécassine est naïve, elle est plus que cela. Sa naïveté révèle la pureté de son cœur. Son absence de malice ne fait pas d’elle une idiote ou une simple. Car Bécassine a du bon sens, de l’énergie et de l’amour à revendre.

Le personnage, donc, est attachant, sans même qu’il soit besoin d’évoquer sa robe verte blanche et rouge. Mais le problème est qu’un personnage ne suffit pas à faire un film. Il faut le mettre en action, lui faire jouer une histoire. Hélas, Bécassine ! en est cruellement dépourvu. Sans doute est-il construit autour du couple que la domestique zélée joue avec la petite Loulotte. Les mésaventures de la frivole marquise de Bel-Air viennent étoffer le récit. Mais, la succession de saynètes, empruntées en désordre à la trentaine d’albums que compte la série, ne suffit pas à construire un récit. Bécassine ! dure une heure et quarante deux minutes. Il aurait pu en durer vingt de plus ou de moins, avoir une suite… ou pas.

La bande-annonce

Des jeunes femmes sont tuées près d’une vieille usine dans le sud de la Chine en 1997. Yu Guowei en dirige la sécurité. L’officier Zhang l’associe à l’enquête de police.

Des jeunes femmes sont tuées près d’une vieille usine dans le sud de la Chine en 1997. Yu Guowei en dirige la sécurité. L’officier Zhang l’associe à l’enquête de police.

Marlo (Charlize Theron) est sur le point d’accoucher. Elle est à bout de forces. Son mari (Ron Livingston) et elle ont déjà deux enfants qui prennent toute leur énergie, surtout Jonah, le cadet, qui présente un syndrome autistique.

Marlo (Charlize Theron) est sur le point d’accoucher. Elle est à bout de forces. Son mari (Ron Livingston) et elle ont déjà deux enfants qui prennent toute leur énergie, surtout Jonah, le cadet, qui présente un syndrome autistique. Bécassine (Emeline Bayart) est née dans un foyer modeste. Son oncle Corentin (Michel Vuillermoz) tente sans y parvenir à la guérir de son indécrottable naïveté. Bécassine n’a qu’un rêve : quitter sa Bretagne natale et découvrir la capitale. Mais, en chemin, elle est recrutée par la marquise de Grand-air (Karin Viard) et par M. Proey-Minans (Denis Podalydès) qui viennent d’adopter la fille de leur jardinier. Bécassine va se révéler une nourrice aimante et une domestique pleine de ressources tandis que ses maîtres ont maille à partir avec un marionnettiste grec peu scrupuleux (Bruno Podalydès).

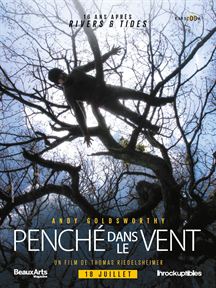

Bécassine (Emeline Bayart) est née dans un foyer modeste. Son oncle Corentin (Michel Vuillermoz) tente sans y parvenir à la guérir de son indécrottable naïveté. Bécassine n’a qu’un rêve : quitter sa Bretagne natale et découvrir la capitale. Mais, en chemin, elle est recrutée par la marquise de Grand-air (Karin Viard) et par M. Proey-Minans (Denis Podalydès) qui viennent d’adopter la fille de leur jardinier. Bécassine va se révéler une nourrice aimante et une domestique pleine de ressources tandis que ses maîtres ont maille à partir avec un marionnettiste grec peu scrupuleux (Bruno Podalydès). Photographe, sculpteur et performer mondialement connu, l’Écossais Andy Goldsworthy travaille la nature. La pluie, la pierre, l’argile : tels sont les materiaux dont il fait ses œuvres éphémères et changeantes au gré de la météo. Une rivière, un champ, une colline : tels sont les lieux où il les expose. Thomas Riedelsheimer lui avait consacré un premier documentaire en 2004. Voici le second.

Photographe, sculpteur et performer mondialement connu, l’Écossais Andy Goldsworthy travaille la nature. La pluie, la pierre, l’argile : tels sont les materiaux dont il fait ses œuvres éphémères et changeantes au gré de la météo. Une rivière, un champ, une colline : tels sont les lieux où il les expose. Thomas Riedelsheimer lui avait consacré un premier documentaire en 2004. Voici le second. Gina (Lindsay Burge) est hôtesse de l’air. La trentaine, elle vient de perdre son mari et tarde à se remettre de cette disparition. Une nuit, à Paris, dans un bar interlope, elle rencontre Jérôme (Damien Bonnard). Pour elle, c’est le coup de foudre. Elle décide de tout quitter, les Etats-Unis, son travail, pour s’installer à Paris. Mais pour lui, Gina est juste un coup d’un soir.

Gina (Lindsay Burge) est hôtesse de l’air. La trentaine, elle vient de perdre son mari et tarde à se remettre de cette disparition. Une nuit, à Paris, dans un bar interlope, elle rencontre Jérôme (Damien Bonnard). Pour elle, c’est le coup de foudre. Elle décide de tout quitter, les Etats-Unis, son travail, pour s’installer à Paris. Mais pour lui, Gina est juste un coup d’un soir. Juin 2028. Los Angeles est à feu et à sang après que CleanWater, la compagnie privée chargée de la distribution d’eau, a annoncé l’interruption du service.

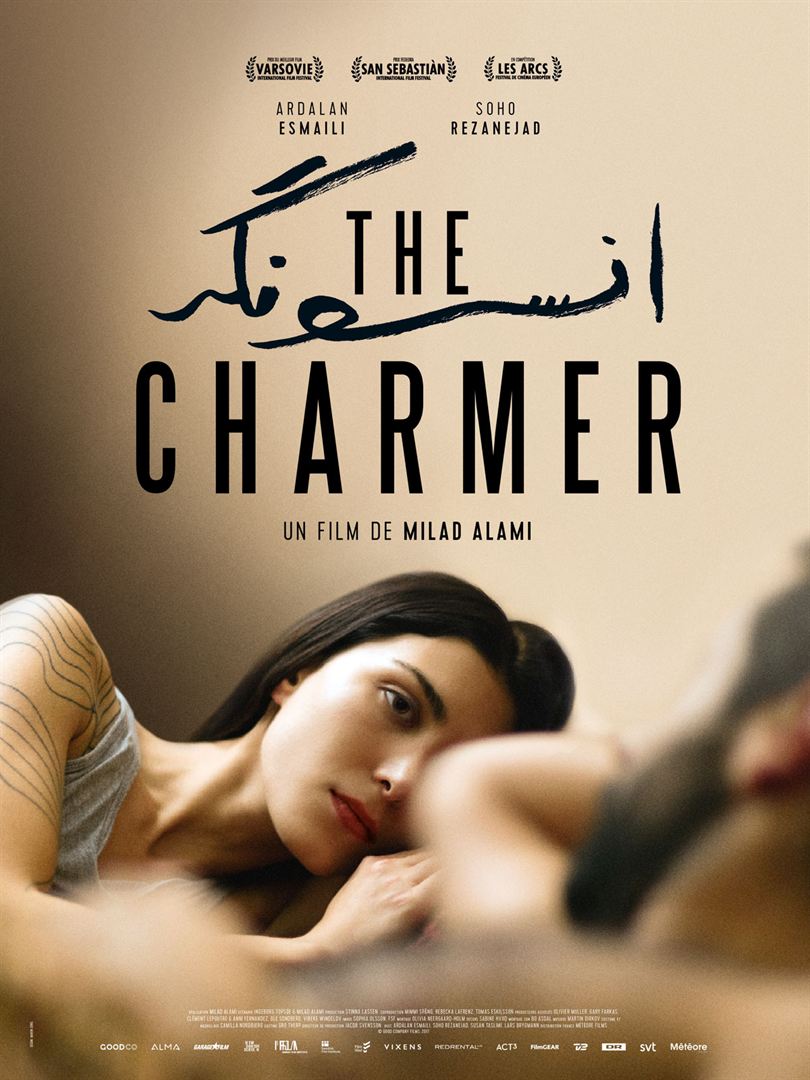

Juin 2028. Los Angeles est à feu et à sang après que CleanWater, la compagnie privée chargée de la distribution d’eau, a annoncé l’interruption du service. Esmail a émigré d’Iran au Danemark. Hébergé dans un appartement sordide, il vit de petits boulots. Il est sous la menace d’une reconduite à la frontière s’il n’administre pas la preuve qu’il s’est assimilé. Sa seule solution : séduire une Danoise et l’épouser.

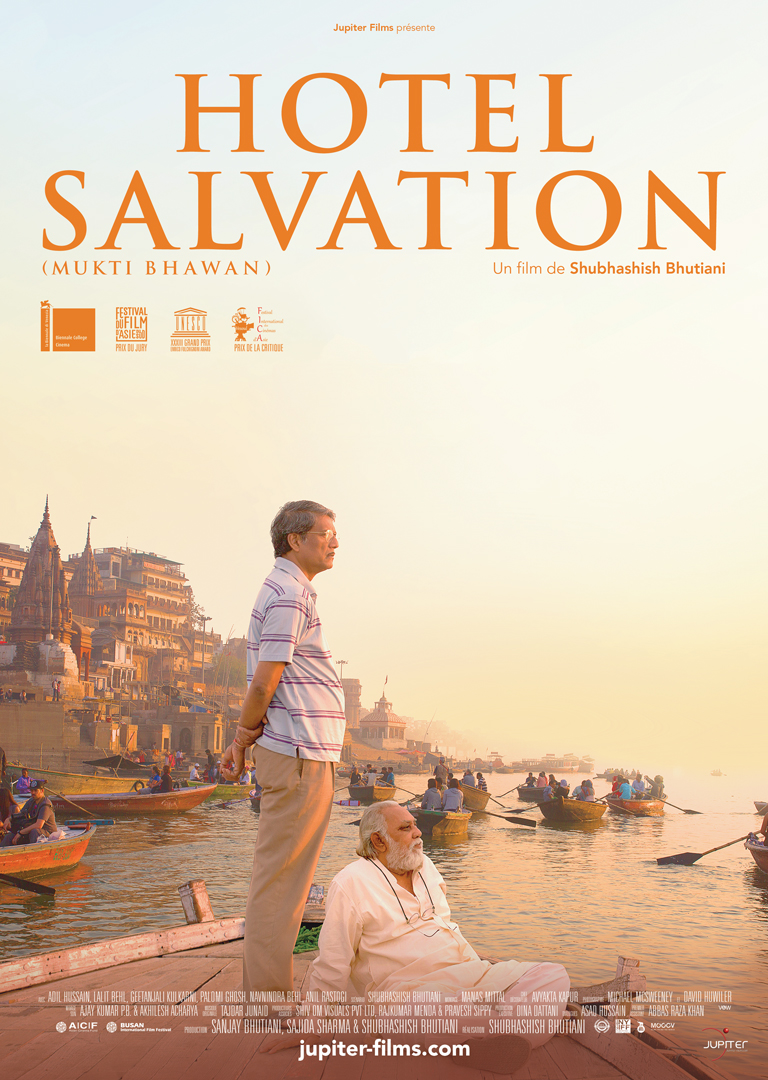

Esmail a émigré d’Iran au Danemark. Hébergé dans un appartement sordide, il vit de petits boulots. Il est sous la menace d’une reconduite à la frontière s’il n’administre pas la preuve qu’il s’est assimilé. Sa seule solution : séduire une Danoise et l’épouser. Pressentant sa fin prochaine, Daya décide de quitter son foyer et d’aller mourir à Bénarès. Sa décision bouleverse sa famille qui vit sous le même toit : son fils, sa belle-fille, sa petite-fille qui l’adore. Mais Daya n’en démord pas et loue une chambre à l’hôtel Salvation sur les bords du Gange.

Pressentant sa fin prochaine, Daya décide de quitter son foyer et d’aller mourir à Bénarès. Sa décision bouleverse sa famille qui vit sous le même toit : son fils, sa belle-fille, sa petite-fille qui l’adore. Mais Daya n’en démord pas et loue une chambre à l’hôtel Salvation sur les bords du Gange. Le cheveu filasse, l’imperméable informe, la cravate défaite, la bibine matinale, le commandant Visconti (Vincent Cassel) fait peine à voir. Sa vie va à vau-l’eau : sa femme l’a quitté et son fils tourne mal. C’est lui qui enregistre la plainte de Solange Arnault (Sandrine Kiberlain) inquiète de la disparition de son fils Danny. Les soupçons de Visconti se tournent rapidement vers un voisin, Yann Bellaile (Romain Duris), qui porte à son enquête un intérêt suspect.

Le cheveu filasse, l’imperméable informe, la cravate défaite, la bibine matinale, le commandant Visconti (Vincent Cassel) fait peine à voir. Sa vie va à vau-l’eau : sa femme l’a quitté et son fils tourne mal. C’est lui qui enregistre la plainte de Solange Arnault (Sandrine Kiberlain) inquiète de la disparition de son fils Danny. Les soupçons de Visconti se tournent rapidement vers un voisin, Yann Bellaile (Romain Duris), qui porte à son enquête un intérêt suspect. À la fin du XVIIIème siècle, le corregidor don Diego de Zama est affecté dans une petite bourgade du Chaco, une région reculée de l’empire espagnol. Il attend impatiemment son rappel à Buenos Aires où l’attendent sa femme et ses enfants. Mais l’ordre de mutation tarde et Zama perd patience.

À la fin du XVIIIème siècle, le corregidor don Diego de Zama est affecté dans une petite bourgade du Chaco, une région reculée de l’empire espagnol. Il attend impatiemment son rappel à Buenos Aires où l’attendent sa femme et ses enfants. Mais l’ordre de mutation tarde et Zama perd patience.