Pour sauver de la faillite son entreprise agricole, Stéphane (Marc-André Grondin) a recours à des travailleurs guatémaltèques saisonniers. Il embauche parallèlement une traductrice, Ariane (Ariane Castellanos), qui leur traduira les consignes de la direction. La jeune femme, lourdement endettée par une relation toxique, découvre bien vite les conditions inhumaines imposées aux travailleurs immigrés, cantonnés aux tâches les plus rudes, soumis à des horaires extravagants, sans possibilité de se défendre, otages du bon vouloir d’un patron qui peut les renvoyer sans sommation et refuser de leur signer l’attestation sans laquelle ils ne pourront retrouver un emploi l’année suivante.

Pour sauver de la faillite son entreprise agricole, Stéphane (Marc-André Grondin) a recours à des travailleurs guatémaltèques saisonniers. Il embauche parallèlement une traductrice, Ariane (Ariane Castellanos), qui leur traduira les consignes de la direction. La jeune femme, lourdement endettée par une relation toxique, découvre bien vite les conditions inhumaines imposées aux travailleurs immigrés, cantonnés aux tâches les plus rudes, soumis à des horaires extravagants, sans possibilité de se défendre, otages du bon vouloir d’un patron qui peut les renvoyer sans sommation et refuser de leur signer l’attestation sans laquelle ils ne pourront retrouver un emploi l’année suivante.

Son sujet, son titre, son affiche… on pouvait légitimement redouter de ce film son manichéisme prévisible, opposant la courageuse traductrice qui, n’écoutant que son bon cœur, saurait prendre la défense de ces malheureux travailleurs immigrés, à un patron brutal et cupide. Or Dissidente réussit à éviter ce piège. C’est, à rebours du simplisme dans lequel il aurait pu verser, un film d’une grande subtilité.

Ses personnages ne sont pas taillés d’un bloc. Ariane, par exemple, n’est pas aussi parfaite qu’elle en a l’air. Elle ne fut pas seulement la victime des malversations dans lesquelles son ancien partenaire a versé, mais aussi sa complice tacite. Elle a un besoin vital de son emploi de traductrice et doit, pour le conserver, accepter quelques compromissions. Stéphane, lui non plus, n’est pas foncièrement mauvais. Sous la pression de ses actionnaires, il doit par tous les moyens équilibrer les comptes de son entreprise, sauf à la mettre en faillite et à en licencier tout le personnel qui compte sur lui. Il n’est pas jusqu’aux employés guatémaltèques qui n’aient leur part d’ombre, laissant prospérer parmi eux des pratiques mafieuses presqu’aussi pernicieuses que celles que leur impose leur employeur canadien.

L’intrigue réserve son lot de rebondissements. Elle suit notamment l’histoire de Manuel, un employé guatémaltèque au visage angélique qu’on a remarqué dès la première scène, pleurant silencieusement dans le bus qui l’amène à l’usine. Une scoliose l’empêche de travailler. Grâce à Ariane, il obtient un arrêt maladie. Mais Stéphane, qui a absolument besoin de bras, l’oblige à rembaucher au péril de sa vie.

Dissidente est filmé en longs plans-séquences, la caméra collée aux acteurs, constamment en mouvement. Cette mise en scène immersive renforce la tension et nous tient en haleine tout le film durant. C’est la forme cinématographique la mieux adaptée pour décrire la violence sociale qui s’exerce sur ces travailleurs et les dilemmes dans lesquels l’héroïne se débat.

Deux cambrioleurs en cavale (Artus, le réalisateur, et Clovis Cornillac) trouvent refuge dans un gîte rural qui accueille pour l’été une dizaine de handicapés placés sous la responsabilité de leur éducatrice (Alice Belaïdi, portrait craché de Bérénice Bejo)

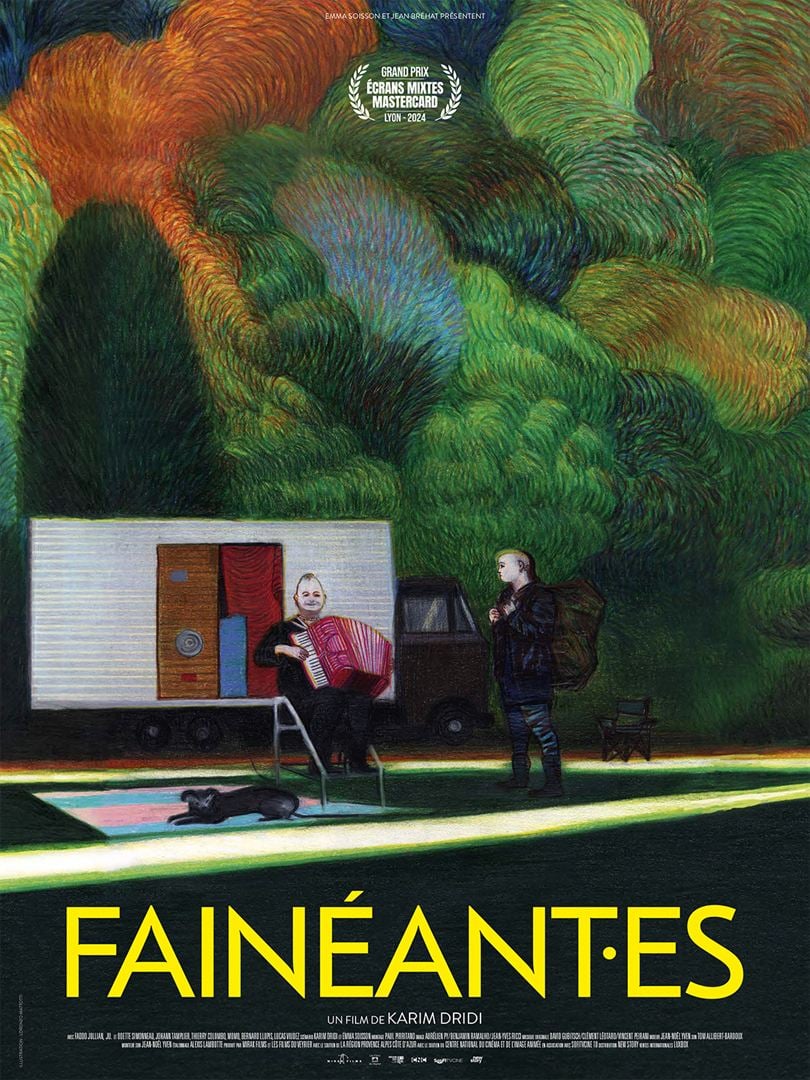

Deux cambrioleurs en cavale (Artus, le réalisateur, et Clovis Cornillac) trouvent refuge dans un gîte rural qui accueille pour l’été une dizaine de handicapés placés sous la responsabilité de leur éducatrice (Alice Belaïdi, portrait craché de Bérénice Bejo) Deux amies inséparables, Nina et Djoul, partagent une vie d’errance. Au volant d’un camping-car hors d’âge, elles sillonnent la France au gré de leurs envies et des amitiés qu’elles nouent.

Deux amies inséparables, Nina et Djoul, partagent une vie d’errance. Au volant d’un camping-car hors d’âge, elles sillonnent la France au gré de leurs envies et des amitiés qu’elles nouent. Elisabeth a dix-sept ans. Quand elle est rappelée auprès des siens, elle vient de passer cinq ans au couvent où ses parents, de modestes paysans suisses, l’avaient envoyée. Sa sœur aînée vient de mourir et elle doit prendre sa place au foyer. Mais cette mort est entourée d’un épais mystère que Elisabeth va bientôt percer.

Elisabeth a dix-sept ans. Quand elle est rappelée auprès des siens, elle vient de passer cinq ans au couvent où ses parents, de modestes paysans suisses, l’avaient envoyée. Sa sœur aînée vient de mourir et elle doit prendre sa place au foyer. Mais cette mort est entourée d’un épais mystère que Elisabeth va bientôt percer. Luis est un jeune Nahua qui décide de rejoindre les rangs de l’armée pour donner une couverture médicale à sa mère et pour s’assurer un meilleur avenir. Formé à l’école des cadres, il y fait l’expérience amère d’un bizutage sadique.

Luis est un jeune Nahua qui décide de rejoindre les rangs de l’armée pour donner une couverture médicale à sa mère et pour s’assurer un meilleur avenir. Formé à l’école des cadres, il y fait l’expérience amère d’un bizutage sadique. Yolande Zauberman est une réalisatrice chevronnée qui, depuis plus de trente ans a sillonné le monde pour touner des fictions et des documentaires. Sa toute première œuvre,

Yolande Zauberman est une réalisatrice chevronnée qui, depuis plus de trente ans a sillonné le monde pour touner des fictions et des documentaires. Sa toute première œuvre,  Sylvia (Jessica Chastain), la quarantaine, mène une vie réglée comme du papier à musique. Elle élève seule sa fille, travaille dans un centre d’accueil pour adultes handicapés, continue à fréquenter les AA et ferme à triple tour la porte blindée de son appartement pour se protéger d’on ne sait quelle menace. À l’occasion d’une réunion d’anciens élèves de son lycée, elle retrouve Saul (Peter Sarsgaard) qui est atteint d’une forme précoce de démence sénile et pense voir ressurgir les démons enfouis de son passé.

Sylvia (Jessica Chastain), la quarantaine, mène une vie réglée comme du papier à musique. Elle élève seule sa fille, travaille dans un centre d’accueil pour adultes handicapés, continue à fréquenter les AA et ferme à triple tour la porte blindée de son appartement pour se protéger d’on ne sait quelle menace. À l’occasion d’une réunion d’anciens élèves de son lycée, elle retrouve Saul (Peter Sarsgaard) qui est atteint d’une forme précoce de démence sénile et pense voir ressurgir les démons enfouis de son passé. Le thème du roman autobiographique de Romain Gary publié en 1970 est bien connu. Il se déroule à la fin des années soixante à Los Angeles où Gary fut consul général. Il y vit désormais avec sa femme Jean Seberg et leur fils, Diego. Seberg (Kacey Rohl) délaisse sa carrière d’actrice pour la lutte politique aux côtés des Black Panthers pour l’égalité des droits et contre la discrimination raciale. Pendant ce temps Gary (Denis Ménochet) recueille un berger allemand conditionné à attaquer sauvagement les Noirs. Plutôt que de l’euthanasier, Gary décide de le rééduquer avec l’aide de Keys, un dresseur afro-américain (K. C. Collins).

Le thème du roman autobiographique de Romain Gary publié en 1970 est bien connu. Il se déroule à la fin des années soixante à Los Angeles où Gary fut consul général. Il y vit désormais avec sa femme Jean Seberg et leur fils, Diego. Seberg (Kacey Rohl) délaisse sa carrière d’actrice pour la lutte politique aux côtés des Black Panthers pour l’égalité des droits et contre la discrimination raciale. Pendant ce temps Gary (Denis Ménochet) recueille un berger allemand conditionné à attaquer sauvagement les Noirs. Plutôt que de l’euthanasier, Gary décide de le rééduquer avec l’aide de Keys, un dresseur afro-américain (K. C. Collins). La nuit de la Saint-Sylvestre 1999, alors que plane le spectre du bug de l’an 2000, des clients fortunés se pressent dans un palace des Alpes suisses : un milliardaire nonagénaire (John Cleese) fraîchement marié à une gironde donzelle, une ancienne star du porno (Luca Barbareschi), une marquise française encombrée d’un chihuahua diarrhéique (Fanny Ardant, dans le rôle de la marquise), un businessman américain (Mickey Rourke) tentant de corrompre son honnête comptable pour échapper au fisc, un chirurgien esthétique qui a tellement défiguré ses patientes qu’il peine à les reconnaître (Joaquim de Almeida), un trio d’oligarques russes que l’annonce de la démission de Boris Eltsine et de son remplacement par un bureaucrate inconnu inquiète vaguement, etc.

La nuit de la Saint-Sylvestre 1999, alors que plane le spectre du bug de l’an 2000, des clients fortunés se pressent dans un palace des Alpes suisses : un milliardaire nonagénaire (John Cleese) fraîchement marié à une gironde donzelle, une ancienne star du porno (Luca Barbareschi), une marquise française encombrée d’un chihuahua diarrhéique (Fanny Ardant, dans le rôle de la marquise), un businessman américain (Mickey Rourke) tentant de corrompre son honnête comptable pour échapper au fisc, un chirurgien esthétique qui a tellement défiguré ses patientes qu’il peine à les reconnaître (Joaquim de Almeida), un trio d’oligarques russes que l’annonce de la démission de Boris Eltsine et de son remplacement par un bureaucrate inconnu inquiète vaguement, etc. Pour Moon-Jung, la vie est une vallée de larmes. Chaque matin, après s’être levée, s’être lavée, elle se gifle silencieusement. Pour expier une faute qu’elle aurait commise ? Pour se donner le courage d’affronter une nouvelle journée ? Son fils est en prison et, s’il en sortira bientôt, refuse de revenir vivre avec elle. Son travail : assistante de vie auprès d’un couple de personnes âgées. Lui, un ancien professeur, est aveugle ; elle, atteinte de la maladie d’Alzheirmer, manifeste parfois de sombres accès de violence. Moon-Jung fréquente un groupe de parole dont l’une des membres va se rapprocher d’elle.

Pour Moon-Jung, la vie est une vallée de larmes. Chaque matin, après s’être levée, s’être lavée, elle se gifle silencieusement. Pour expier une faute qu’elle aurait commise ? Pour se donner le courage d’affronter une nouvelle journée ? Son fils est en prison et, s’il en sortira bientôt, refuse de revenir vivre avec elle. Son travail : assistante de vie auprès d’un couple de personnes âgées. Lui, un ancien professeur, est aveugle ; elle, atteinte de la maladie d’Alzheirmer, manifeste parfois de sombres accès de violence. Moon-Jung fréquente un groupe de parole dont l’une des membres va se rapprocher d’elle.