À la mort de sa mère, la jeune Beth, neuf ans à peine, est placée dans un orphelinat. C’est là qu’elle apprendra à jouer aux échecs avec un vieux concierge taiseux. C’est là aussi qu’elle développera une accoutumance aux médicaments dont elle ne se sevrera jamais.

À la mort de sa mère, la jeune Beth, neuf ans à peine, est placée dans un orphelinat. C’est là qu’elle apprendra à jouer aux échecs avec un vieux concierge taiseux. C’est là aussi qu’elle développera une accoutumance aux médicaments dont elle ne se sevrera jamais.

À quinze ans, Beth est adoptée. Elle peut désormais participer à des tournois d’échecs qu’elle remporte avec une insolente facilité. Elle a tôt fait de surpasser les meilleurs joueurs américains avant de se lancer à l’assaut des champions incontestés du jeu : les grands maîtres soviétiques. Rien ne semble l’arrêter sinon peut-être ses démons intérieurs.

Le Jeu de la dame (bien boiteuse traduction de The Queen’s Gambit) est diffusé depuis le 23 octobre sur Netflix. Sa sortie a coïncidé avec le second confinement en France et a bien vite suscité l’unanimité à l’instar de Unorthodox au début du premier. Même si j’en ai binge-watché les sept épisodes d’une petite heure chacun pendant un long dimanche pluvieux, j’avoue ne pas y avoir pris le plaisir que j’y attendais.

Le Jeu de la dame est l’adaptation du roman éponyme écrit en 1983 par un auteur américain – et traduit en France en 1990. Que cette série ait mis près de quarante ans à se faire devrait nous mettre la puce à l’oreille : si le roman – que je n’ai pas lu – avait été un chef d’œuvre, on n’aurait certainement pas attendu si longtemps son adaptation.

Le Jeu de la dame suit un schéma très classique. Trop peut-être. Premièrement, l’ascension d’un génie en herbe avec la révélation presque providentielle de ses talents innés et l’accumulation inattendue et enivrante des premières victoires. Deuxièmement, la chute inévitable pour pimenter une action qui aurait été, sans elle, trop linéaire. Troisièmement, la rédemption dans un épilogue certes euphorisant mais ô combien prévisible.

À la différence des séries traditionnelles dont le mode d’emploi est le tissage de plusieurs histoires entre elles, Le Jeu de la dame est construit selon un principe plus simple. Tout s’organise autour de son héroïne, interprétée par la jeune Anya Taylor-Joy, une quasi-inconnue désormais promise à un brillant avenir. Les personnages qui l’entourent – sa meilleure amie au pensionnat, sa mère adoptive, son premier rival aux échecs, le grand maître soviétique dont elle convoite la place – ne sont que des faire-valoir destinés à la mettre en valeur. On notera d’ailleurs l’absence d’un vrai « méchant », les hommes se montrant tous unanimement, dans ce récit féministe, d’une douce et surprenante délicatesse.

Le Jeu de la dame lit-on partout a une vertu : il peut être aussi bien vu par les passionnés d’échecs que par ceux qui n’en connaissent pas les règles. Là encore, je ne partagerais pas cet avis. Les parties – ou du moins ce que j’en ai saisi tant les plans sont trop rapides pour en apprécier chaque coup – m’ont semblé bien tarabiscotées. Un peu comme si on avait réduit un match de football à une série de coups francs dans la lucarne ou de retournés acrobatiques. La réalité en est autrement moins spectaculaire.

Le Jeu de la dame a certes une qualité à laquelle je suis tout particulièrement sensible : nous ramener façon Mad Men dans ces années soixante si photogéniques, si élégantes. La gracieuse Anya Taylor-Joy, qui a débuté à dix-sept ans dans le mannequinat, est habillée, maquillée, coiffée, comme un top modèle. Chacune de ses toilettes, à partir du troisième épisode, est un enchantement pour l’œil. Qui aurait l’ingratitude de relever qu’elle est censée jouer une péquenaude du Kentucky ?

J’ai certes la dent dure. Le Jeu de la dame est un excellent moment de télévision. Mais ce n’est pas le chef d’œuvre dont on rebat nos oreilles confinées.

La bande-annonce

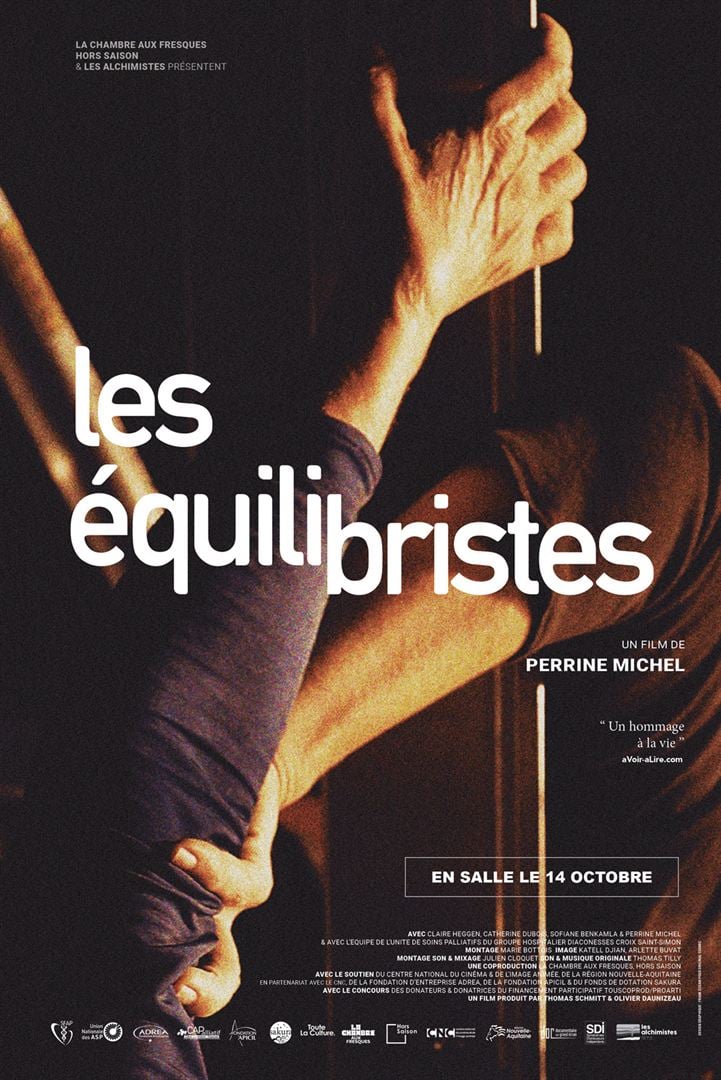

La documentariste Perrine Michel filme les équipes de soignants de l’unité de soins palliatifs d’un hôpital parisien. Pendant son tournage, elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer de la gorge qui se révèlera vite incurable. Elle choisit alors un montage alterné : d’un côté les images de l’hôpital où elle prend vite le parti de se focaliser sur les soignants et de ne nous apprendre des patients que ce qui se dit d’eux lors des réunions médicales, de l’autre un spectacle chorégraphié (un « mouvement ») sur lequel est montée la voix de la réalisatrice, enregistrée en direct à l’occasion des longues conversations téléphoniques qu’elle a eues avec sa mère, avec son frère expatrié en Australie, avec sa sœur cadette, avec ses amis…

La documentariste Perrine Michel filme les équipes de soignants de l’unité de soins palliatifs d’un hôpital parisien. Pendant son tournage, elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer de la gorge qui se révèlera vite incurable. Elle choisit alors un montage alterné : d’un côté les images de l’hôpital où elle prend vite le parti de se focaliser sur les soignants et de ne nous apprendre des patients que ce qui se dit d’eux lors des réunions médicales, de l’autre un spectacle chorégraphié (un « mouvement ») sur lequel est montée la voix de la réalisatrice, enregistrée en direct à l’occasion des longues conversations téléphoniques qu’elle a eues avec sa mère, avec son frère expatrié en Australie, avec sa sœur cadette, avec ses amis…

Rayane (Tarek Boudali) est un brave garçon du 9-3, la main sur le cœur, toujours prêt à rendre service, au risque souvent qu’on abuse de sa gentillesse. Depuis la mort de son père, il vit avec sa grand-mère (Marie-Anne Chazel) et Linda (Reem Kherici), son ex qui campe insolemment dans son appartement alors que le couple a rompu depuis des mois.

Rayane (Tarek Boudali) est un brave garçon du 9-3, la main sur le cœur, toujours prêt à rendre service, au risque souvent qu’on abuse de sa gentillesse. Depuis la mort de son père, il vit avec sa grand-mère (Marie-Anne Chazel) et Linda (Reem Kherici), son ex qui campe insolemment dans son appartement alors que le couple a rompu depuis des mois. Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure.

Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure. Une jeune femme désargentée (Lily James) – dont on ne saura jamais le nom – travaille comme dame de compagnie d’une riche rombière en villégiature sur la Côte d’Azur. Elle y fait la connaissance du très séduisant Maxim de Winter (Armie Hammer) qui lui demande sa main. Le couple retourne s’installer à Manderley, la grande demeure familiale en Cornouailles, hantée par le fantôme de la première Mrs de Winter, morte dans de troubles circonstances, dont la gouvernante, Mrs Danvers (Kristin Scott Thomas), entretient maladivement le souvenir.

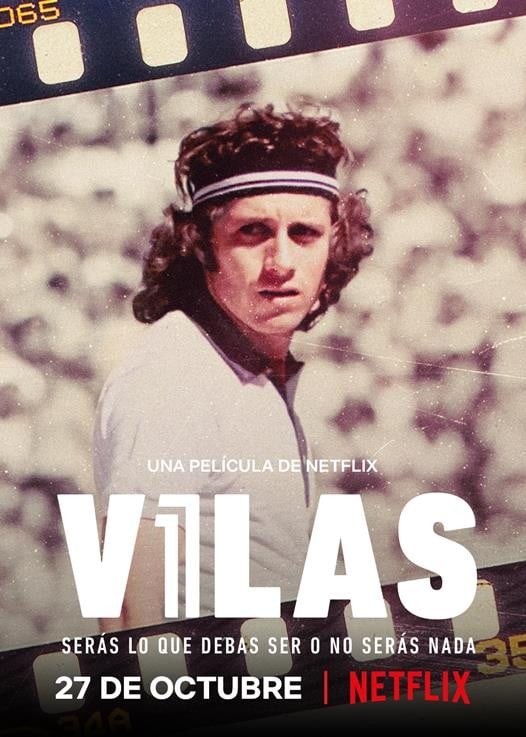

Une jeune femme désargentée (Lily James) – dont on ne saura jamais le nom – travaille comme dame de compagnie d’une riche rombière en villégiature sur la Côte d’Azur. Elle y fait la connaissance du très séduisant Maxim de Winter (Armie Hammer) qui lui demande sa main. Le couple retourne s’installer à Manderley, la grande demeure familiale en Cornouailles, hantée par le fantôme de la première Mrs de Winter, morte dans de troubles circonstances, dont la gouvernante, Mrs Danvers (Kristin Scott Thomas), entretient maladivement le souvenir. Dans la seconde moitié des années soixante-dix, Guillermo Vilas comptait parmi les meilleurs du tennis mondial avec Jimmy Connors et Björn Borg. Vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem (Roland Garros et l’US Open en 1977, l’Open d’Australie en 1978 et en 1979), champion incontesté de la terre battue, il ne fut jamais consacré numéro un mondial par le classement de l’ATP. Quarante ans plus tard, un journaliste argentin décide de reprendre à zéro les calculs de l’ATP et de rendre à Vilas la reconnaissance dont il a été frustré.

Dans la seconde moitié des années soixante-dix, Guillermo Vilas comptait parmi les meilleurs du tennis mondial avec Jimmy Connors et Björn Borg. Vainqueur de quatre tournois du Grand Chelem (Roland Garros et l’US Open en 1977, l’Open d’Australie en 1978 et en 1979), champion incontesté de la terre battue, il ne fut jamais consacré numéro un mondial par le classement de l’ATP. Quarante ans plus tard, un journaliste argentin décide de reprendre à zéro les calculs de l’ATP et de rendre à Vilas la reconnaissance dont il a été frustré. Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak.

Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak. Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée.

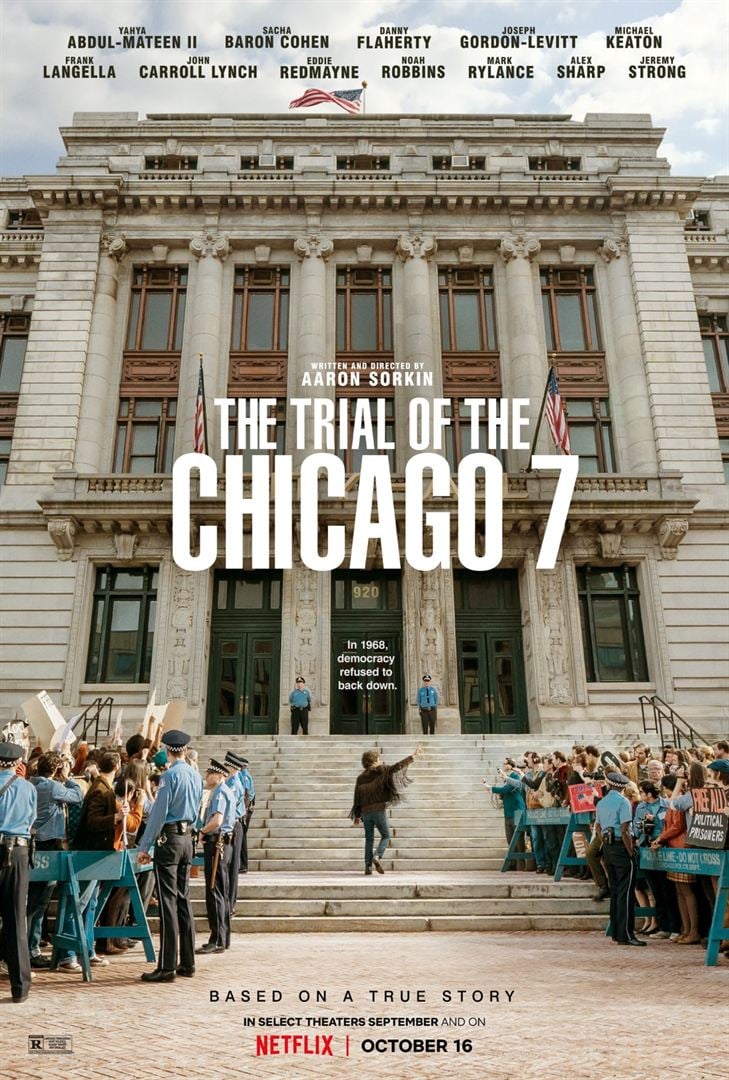

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée. Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles.

Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles. À la mort de sa mère, la jeune Beth, neuf ans à peine, est placée dans un orphelinat. C’est là qu’elle apprendra à jouer aux échecs avec un vieux concierge taiseux. C’est là aussi qu’elle développera une accoutumance aux médicaments dont elle ne se sevrera jamais.

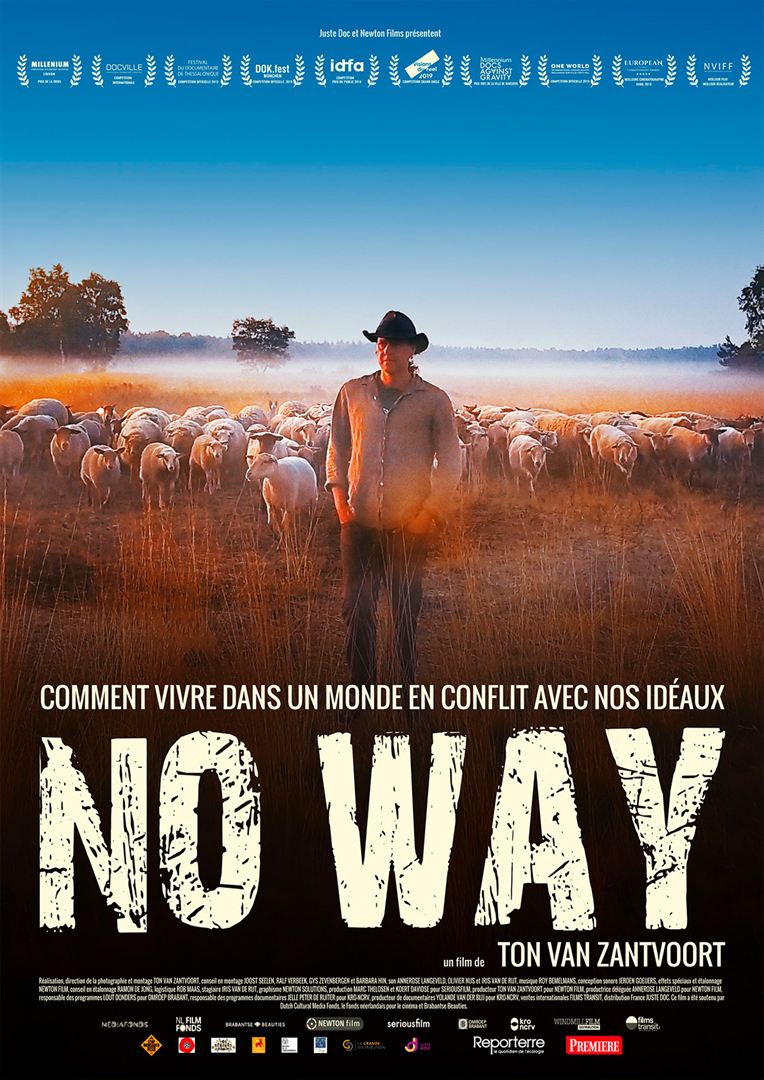

À la mort de sa mère, la jeune Beth, neuf ans à peine, est placée dans un orphelinat. C’est là qu’elle apprendra à jouer aux échecs avec un vieux concierge taiseux. C’est là aussi qu’elle développera une accoutumance aux médicaments dont elle ne se sevrera jamais. La quarantaine bien entamée, Stijn élève des moutons. Il peut compter sur le soutien de ses parents dont il a repris une partie des terres, de sa femme qui, diplômée d’une école d’agriculture, tient la comptabilité et de ses deux enfants. Mais cela ne suffit pas à faire face aux difficultés qui s’accumulent : les subventions se tarissent, les voisins qui lui refusent le droit de passage à ses bêtes, la concurrence d’exploitations plus grandes et plus mécanisées qui n’hésitent pas à aller chercher des bergers en Europe de l’est…

La quarantaine bien entamée, Stijn élève des moutons. Il peut compter sur le soutien de ses parents dont il a repris une partie des terres, de sa femme qui, diplômée d’une école d’agriculture, tient la comptabilité et de ses deux enfants. Mais cela ne suffit pas à faire face aux difficultés qui s’accumulent : les subventions se tarissent, les voisins qui lui refusent le droit de passage à ses bêtes, la concurrence d’exploitations plus grandes et plus mécanisées qui n’hésitent pas à aller chercher des bergers en Europe de l’est…