Les cinémas Pathé Gaumont retransmettaient hier soir en direct la première de Akhnaten au Metropolitan Opera de New York. Cet opéra est l’oeuvre du compositeur américain de musique minimaliste Philip Glass. Il raconte en trois actes la vie du pharaon égyptien de la XVIIIème dynastie qui décida de créer une nouvelle religion monothéiste et de fonder à Amarna une nouvelle capitale.

Les cinémas Pathé Gaumont retransmettaient hier soir en direct la première de Akhnaten au Metropolitan Opera de New York. Cet opéra est l’oeuvre du compositeur américain de musique minimaliste Philip Glass. Il raconte en trois actes la vie du pharaon égyptien de la XVIIIème dynastie qui décida de créer une nouvelle religion monothéiste et de fonder à Amarna une nouvelle capitale.

Il n’est pas rare désormais de voir des opéras ou des ballets au cinéma. L’immarcescible Alain Duault a lancé pour les salles UGC le programme Viva l’opéra qui propose chaque année une quinzaine de représentations en direct. La haute technologie des salles garantit une qualité technique irréprochable, même si manque le frisson procuré par la proximité de la scène… et si, au moment du rideau, on se trouve un peu nigaud d’adresser à un écran inerte des applaudissements qu’il n’entendra pas. Les tarifs sont plus élevés qu’une place de cinéma (36€ pour Akhnaten hier soir) mais plus abordables que des places d’opéra qui ont, depuis longtemps, cessé de l’être. Pour les opéras, le bénéfice est évident : toucher, au-delà du millier de spectateurs que peut accueillir leur salle, des dizaines, des centaines de milliers de spectateurs à travers le monde (Akhnaten était diffusé dans soixante-dix pays ce qui explique peut-être l’horaire inhabituel de sa programmation à New York (13h)). Les cinémas quant à eux diversifient leur offre et attirent un auditoire peu versé dans les blockbusters. Le public, en tous cas, répond présent : la salle hier soir était quasi-pleine.

Je ne suis pas critique musical et ne prétends pas l’être.

Akhnaten n’est pas un film, à classer dans la même catégorie que The Joker ou Hors normes.

Aussi cette critique aura-t-elle un statut un peu à part. Je ne lui mettrai pas d’étoiles. L’aurais-je fait je lui en aurais mis quatre tant j’ai été enthousiasmé.

Je l’avoue le rouge au front. Je me suis si souvent endormi à l’opéra que j’appréhendais les 3h56 qu’allait durer le spectacle. Mais je ne me suis pas ennuyé une seconde. Mieux, j’en aurais volontiers redemandé au moment du baisser de rideau.

Tout dans Akhnaten m’a enthousiasmé. La musique sérielle de Philip Glass exerce une fascination hypnotique – même si on sent que l’ensemble du Met conduit par la chef (cheffe ?) Karen Kamensek est loin de ses classiques. La voix des solistes est incroyable à commencer par celle du contre-ténor Anthony Roth Costanzo dans le rôle-titre. Mais c’est surtout la mise en scène de Phelim McDermott qui touche au sublime. Le metteur en scène a eu l’idée de génie d’inviter une troupe de jongleurs. Leur ballet millimétré se marie à la perfection à la musique de Glass. Les personnages, dans des costumes d’une magnificence inouïe qui empruntent tout à la fois aux styles élisabéthain et chinois (la robe jaune d’Akhenaton m’a fait penser à celle de l’empereur Qianlong), se déplacent au ralenti dans des décors vertigineux. Le duo d’Akhenaton et de Nefertiti, revêtus d’un drap de lin rouge, la lente montée au ciel du pharaon sont des scènes qu’on n’oubliera pas.

Seul bémol peut-être : les entractes. Si, dans une salle d’opéra, c’est un temps mort obligé, rien n’obligeait à ce que ce soit le cas au cinéma. On aurait pu les utiliser intelligemment, par exemple avec de courtes séquences sur Philip Glass, son oeuvre, sa musique, les deux autres opéras de la trilogie que vient clore Akhnaten (Einstein on the Beach, Satyagraha). Au lieu de cela, la soprano Joyce Didonato ânonne des annonces publicitaires entre deux interviews sans intérêt des solistes.

La bande-annonce

Zhou Li dirige une troupe de théâtre à Chengdu dans le Sichuan. Les acteurs, qui vivent et travaillent ensemble, forment une famille unie par une longue solidarité. Mais leur répertoire est passé de mode. Chaque jour, ils se produisent devant un parterre de fidèles vieillissants de plus en plus clairsemé.

Zhou Li dirige une troupe de théâtre à Chengdu dans le Sichuan. Les acteurs, qui vivent et travaillent ensemble, forment une famille unie par une longue solidarité. Mais leur répertoire est passé de mode. Chaque jour, ils se produisent devant un parterre de fidèles vieillissants de plus en plus clairsemé.

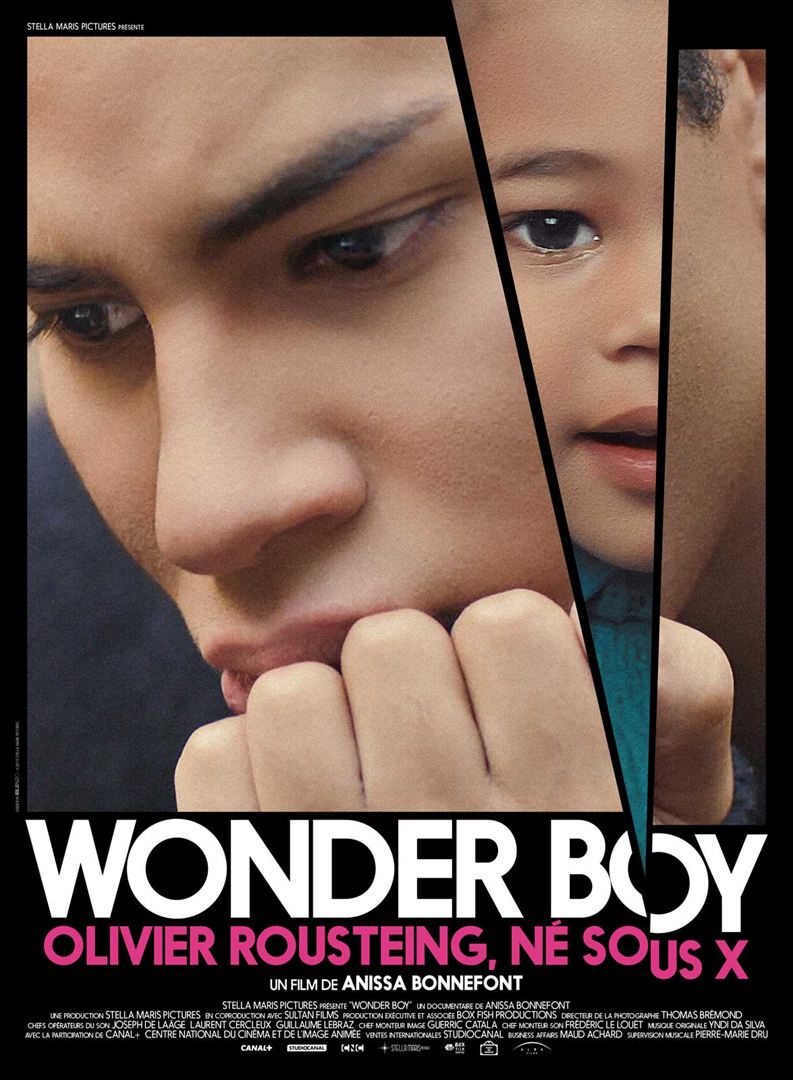

À vingt-cinq ans à peine, Olivier Rousteing, le wonder boy de la mode, prend en 2011 la direction artistique de Balmain. Le jeune homme est né sous X, a été abandonné par sa mère à la naissance. Il a été recueilli par une famille aimante dans le Bordelais qui ne lui a rien caché des conditions de son adoption. Arrivé à l’âge adulte il entend lever le secret qui entoure ses origines.

À vingt-cinq ans à peine, Olivier Rousteing, le wonder boy de la mode, prend en 2011 la direction artistique de Balmain. Le jeune homme est né sous X, a été abandonné par sa mère à la naissance. Il a été recueilli par une famille aimante dans le Bordelais qui ne lui a rien caché des conditions de son adoption. Arrivé à l’âge adulte il entend lever le secret qui entoure ses origines. Paul (Antoine Reinartz) et Myriam (Leïla Bekhti) sont de jeunes bobos parisiens. Ils viennent d’avoir leur deuxième enfant. Myriam a arrêté de travailler pour l’élever mais n’en peut plus des couches et des pleurs. Le jeune couple cherche désespérément un mode de garde. Aucune place ne se libère à la crèche. Les nounous qu’ils auditionnent ne les convainquent pas de leur laisser la responsabilité de leurs enfants jusqu’à ce que la perle rare se présente : Louise (Karine Viard), la quarantaine, bardée de références et dévouée corps et âme à sa tâche.

Paul (Antoine Reinartz) et Myriam (Leïla Bekhti) sont de jeunes bobos parisiens. Ils viennent d’avoir leur deuxième enfant. Myriam a arrêté de travailler pour l’élever mais n’en peut plus des couches et des pleurs. Le jeune couple cherche désespérément un mode de garde. Aucune place ne se libère à la crèche. Les nounous qu’ils auditionnent ne les convainquent pas de leur laisser la responsabilité de leurs enfants jusqu’à ce que la perle rare se présente : Louise (Karine Viard), la quarantaine, bardée de références et dévouée corps et âme à sa tâche. Auteur de romans policiers à succès, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans son manoir au lendemain de son quatre-vingt-cinquième anniversaire. S’est-il suicidé ? A-t-il été assassiné ?

Auteur de romans policiers à succès, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans son manoir au lendemain de son quatre-vingt-cinquième anniversaire. S’est-il suicidé ? A-t-il été assassiné ? C’est l’histoire d’un docteur (Ramzy Bedia) dans un pays en guerre dont le nom ne sera jamais prononcé.

C’est l’histoire d’un docteur (Ramzy Bedia) dans un pays en guerre dont le nom ne sera jamais prononcé. Camille (Céleste Brunnquell) a treize ans et une passion : le cirque. Elle est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. Elle vit à Angoulême. Son père (Eric Caravaca) enseigne sans passion le français dans un collège. Sa mère (Camille Cottin), comptable de profession, s’est arrêtée de travailler pour élever la petite dernière.

Camille (Céleste Brunnquell) a treize ans et une passion : le cirque. Elle est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants. Elle vit à Angoulême. Son père (Eric Caravaca) enseigne sans passion le français dans un collège. Sa mère (Camille Cottin), comptable de profession, s’est arrêtée de travailler pour élever la petite dernière. Les cinémas Pathé Gaumont retransmettaient hier soir en direct la première de Akhnaten au Metropolitan Opera de New York. Cet opéra est l’oeuvre du compositeur américain de musique minimaliste Philip Glass. Il raconte en trois actes la vie du pharaon égyptien de la XVIIIème dynastie qui décida de créer une nouvelle religion monothéiste et de fonder à Amarna une nouvelle capitale.

Les cinémas Pathé Gaumont retransmettaient hier soir en direct la première de Akhnaten au Metropolitan Opera de New York. Cet opéra est l’oeuvre du compositeur américain de musique minimaliste Philip Glass. Il raconte en trois actes la vie du pharaon égyptien de la XVIIIème dynastie qui décida de créer une nouvelle religion monothéiste et de fonder à Amarna une nouvelle capitale. Née en 1929 dans le Japon impérial, élevée dans un milieu très conservateur par une mère castratrice, Yayoi Kusama émigre aux États-Unis dans les années cinquante avant de percer sur la scène new-yorkaise malgré le sexisme et le racisme dont elle est victime. Profondément névrosée, l’art est pour elle une catharsis. Sa santé psychiatrique fragile l’oblige à rentrer au Japon au début des années soixante-dix et à être internée à sa demande.

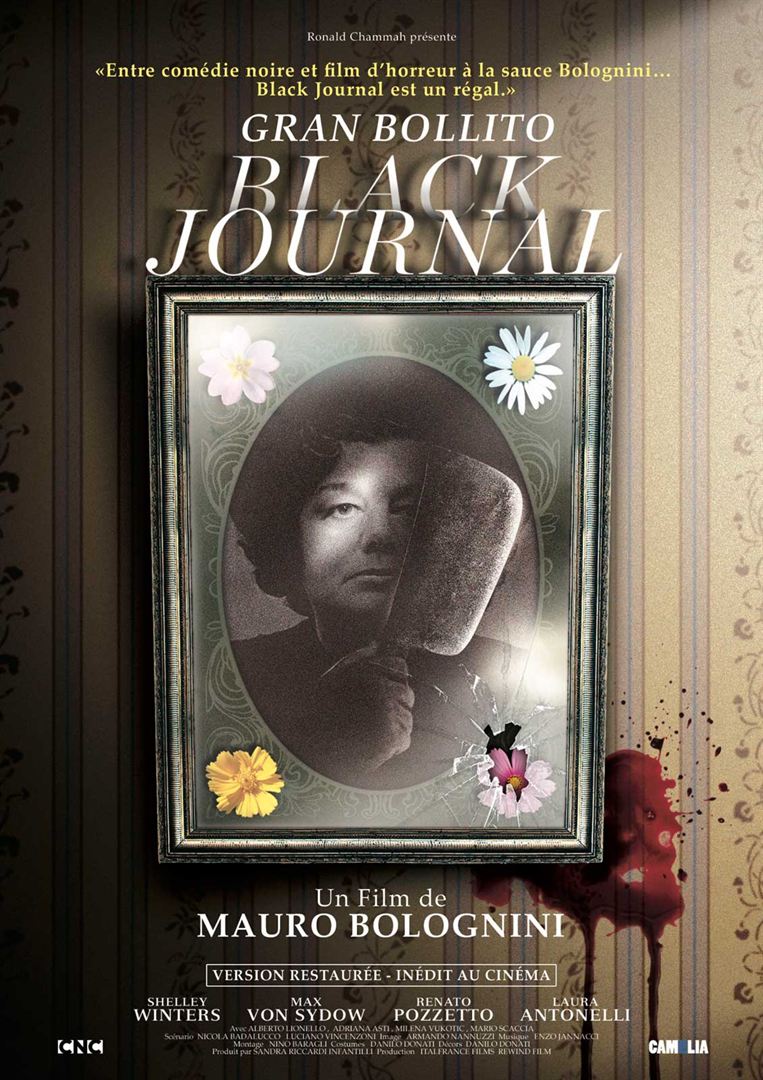

Née en 1929 dans le Japon impérial, élevée dans un milieu très conservateur par une mère castratrice, Yayoi Kusama émigre aux États-Unis dans les années cinquante avant de percer sur la scène new-yorkaise malgré le sexisme et le racisme dont elle est victime. Profondément névrosée, l’art est pour elle une catharsis. Sa santé psychiatrique fragile l’oblige à rentrer au Japon au début des années soixante-dix et à être internée à sa demande. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Léa (Shelley Winters) rejoint son mari Rosario dans leur nouvelle demeure dans le Nord de l’Italie. Leurs fils unique Michele est fiancé à Sandra, une jeune professeure de danse.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Léa (Shelley Winters) rejoint son mari Rosario dans leur nouvelle demeure dans le Nord de l’Italie. Leurs fils unique Michele est fiancé à Sandra, une jeune professeure de danse. Merab vit avec son frère, sa mère et sa grand-mère dans un appartement exigu de Tbilissi. Il exerce un petit boulot alimentaire dans un restaurant. Il pratique depuis l’enfance la danse folklorique dans l’Ensemble national géorgien et n’a qu’un rêve, qu’il partage avec Mary sa partenaire : entrer au Ballet national.

Merab vit avec son frère, sa mère et sa grand-mère dans un appartement exigu de Tbilissi. Il exerce un petit boulot alimentaire dans un restaurant. Il pratique depuis l’enfance la danse folklorique dans l’Ensemble national géorgien et n’a qu’un rêve, qu’il partage avec Mary sa partenaire : entrer au Ballet national.